Z世代を読み解く

~若手のモチベーションを高めるコミュニケーション~

三菱UFJリサーチ&コンサルティング コンサルティング事業本部 組織人事ビジネスユニット HR第4部 アソシエイト 宮本 直樹氏

「今どきの若手は何を考えているのか分からない」、「打たれ弱くて指導しづらい」、「訳も分からず辞めてしまう」

近年若手と接するリーダーからは、こうした意見をたびたび耳にします。若手とのコミュニケーションが重要であることは分かっているものの、具体的にどう対応すればよいか分からない、というのがリーダー層の本音ではないでしょうか。

本コラムでは「デジタルネイティブ」と呼ばれる近年の若手の特徴を読み解き、それに応じたコミュニケーション手法をご紹介します。

「デジタルネイティブ」とは

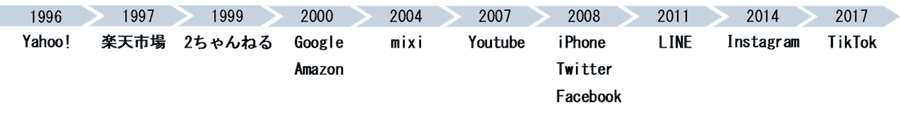

デジタルネイティブとは、幼少期からインターネットやSNSが身近な環境で育った世代を意味します。1990年代中盤から2010年代序盤に生まれた世代を指す「Z世代」とほぼ同義で扱われる表現です。

デジタルネイティブを対象にしたインターネット調査で、勉強や仕事で分からないことを調べる際に活用する手段について尋ねると、約94%が検索エンジンを活用する一方、書籍で調べると回答したのは約21%にとどまりました(複数回答可)[ 1 ]。デジタルネイティブは、欲しい情報があった時、デジタルツールを駆使して即座に手に入れる習慣が身に付いているといえます。しかし、社会に出てからの仕事を進めるにあたっては、インターネット上に明確な答えが存在しないスキルや知識の掛け合わせが重要です。情報収集力があっても活用の仕方がわからない、臨機応変な対応に苦労する、といったように、デジタルネイティブがビジネスシーンで壁にぶつかることは想像に難くありません。

「タイパ」重視の価値観

タイパとは、タイムパフォーマンス(時間対効果)を意味する略語です。デジタルネイティブのタイパ志向が如実に表れているデータとして、この世代を対象にした映像コンテンツの楽しみ方に関する調査結果[ 2 ]があります。同調査では動画配信系サブスクリプション登録者の85%がタイパを「重視する」と回答し、視聴態度については約8割が「ながら見(別の作業を見ながら映像を見る)」を、約半数が「スキップ再生(映像を飛ばしながら見る)」「倍速視聴」「ネタバレ視聴(事前に結末を知ってから視聴)」をよくする、たまにすると答えました。

同調査について、発表元のSHIBUYA109 lab.長田麻衣所長は、「(Z世代は)自分が価値を感じることに時間やお金を充て、それ以外は節約していきたいという観点から、メリハリをつけ、限られたリソースを上手に配分しているのが実態です」とコメントしています。この傾向について「無駄を許す余裕のない低成長の社会が背景にあり、生存戦略としてタイパやコスパを最大限高められる方法を探しているように見えます」とライターの稲田豊史さんは指摘しています[ 3 ]。このように、社会的背景からそうならざるを得なかったともいえる、デジタルネイティブの「タイパ」重視の価値観は、趣味に限らず、職場でも反映されているものと考えられます。

SNS文化で育まれた空気を読む力

SNS上のコミュニティは手軽に情報収集や発信ができ、交友関係を広げられる一方、集団の価値観にそぐわない発言はたたかれ、瞬時に仲間外れにされかねないという新たな「ムラ社会」を形成しています。デジタルネイティブはこうした「ムラ社会」で生き残る手段として、相手によって自分の見せ方を調節するといったキャラクターの巧みな使い分けをするケースがあります。コミュニティにおいては誰しも少なからずそうした傾向があるものですが、彼/彼女らはオンライン、オフラインを問わず、相手の出方を四六時中うかがいます。

大学生を対象とした調査では、円滑な人間関係を築くうえで重視していることとして、細かな気配り、傾聴、空気を読む力が上位3項目に挙がっています[ 4 ]。これらはこの世代が身に付けた処世術である一方、職場においては「主体性が乏しい」とみなされてしまうおそれもあります。

Z世代にとっての「いいね」とは

デジタルネイティブはSNS文化の中で疲れや苦しみも感じているという調査もあります。調査結果によると、この世代の半数がSNS疲れを感じ、その主な理由として、いや応なしに他者と比較してしまうこと、他者の反応を気にしすぎてしまうことが挙がりました[ 5 ]。SNS上で「いいね」やポジティブな反応をもらうたびに、脳内ではドーパミンが分泌されることがさまざまな研究で明らかになっています。ドーパミンは脳内報酬とも呼ばれ、モチベーション向上に起因する物質であり、さまざまな依存症の原因にもなります。

また、SNS依存傾向の高い人は、「いいね」数が少ない時、その背景に「いいね」をしなかった人の存在が浮かび上がり、彼/彼女らから低評価を受けている感覚に陥ることで、強烈な不安が喚起されると言われています[ 6 ]。このようなSNS文化の特徴も踏まえると、物心ついたころからSNSに慣れ親しんでいる近年の若手が強い承認欲求を有する背景が分かりやすくなるでしょう。

タイパ重視の価値観を踏まえて関わる

デジタルネイティブの特徴として、欲しい情報をすぐに入手する習慣が定着し、タイムパフォーマンス(タイパ)という、できるだけ無駄を省いて成果を求める傾向があることをご紹介しました。こうしたタイパ志向を踏まえた関わりとして効果的なのは、➀必要な情報の8割は先に渡すこと、➁「For You アプローチ」で動機付けることです。

➀必要な情報の8割は先に渡す

必要な情報とは、仕事の進め方に関するテンプレートやヒント、助言、仕事の意図や目的などを指します。上司・先輩としては、主体性を育むべく、こうした情報を先に渡さないことがあるかもしれません。しかし、若手は、一定の方向性や着地点が見えているならば、それを参考に進めた方が間違いも少なく効率的と考えます。仕事でミスをした際も、「何でこうなったと思う?」と問われ、時間のかかる内省を促されるよりも、簡潔に問題点を指摘される方が効率的だと考えるのです。

ただし、先に10割の情報を渡すだけでは、若手は上司・先輩の「操り人形」になってしまい、成長にもつながりませんし、若手自身もやりがいを感じなかったり、自身の扱われ方に対して不安に感じたりしてしまう可能性があります。8割程度の情報はあらかじめ示し、残りは若手の主体性・独自性を発揮させる余地として残しておくのが望ましいでしょう。

➁「For You アプローチ」で動機付ける

「For You アプローチ」とは、組織視点ではなく、本人にとってのメリットとひも付けた動機付けの方法です。青山学院大学陸上競技部の原晋監督は、「注目されている箱根で良い結果を出せば、就職がかなり有利になるぞ」など、チーム目線ではなく選手目線で鼓舞し、練習への意欲を引き出しているといいます。これを社会人に置き換えると、たとえば若手が無意味な残業を避けたがることを考慮して、「タイムマネジメントについて研修を受ければ、スキルアップしてより早く帰れるようになるかもしれないぞ」と伝えれば、学習意欲を喚起できそうです。

失敗への許容性を示して発言する勇気を持たせる

デジタルネイティブである若手には、仲間外れにならないようキャラクターを使い分け、相手の言動を踏まえてアクションを決める傾向があることもご紹介しました。ここでも彼/彼女らの主体性を育むべきという意見が上がりがちですが、そのためには価値観そのものを変容させるような教育プログラムが必要になります。より短期的な効果を期待するならば、まずは上司・先輩から積極的な自己開示を行うことが望ましいでしょう。

例えば、若手が失敗を報告せずに大問題につながってしまうケースの裏には、叱責されることへの恐怖感があります。会議で発言しないケースにも、自分の意見を否定されることへの懸念があります。付き合いの浅い上司・部下の関係性では、仮に上司が「怒らないから何でも言ってね」と伝えても、部下は文字通りには受け取りません。こうした場合、失敗への許容性を示すべく、上司・先輩自身の失敗談や苦手分野について開示しておくことが有効です。

相手の言動を踏まえてアクションを決める傾向にある若手は、「私の失敗について、そんなに怒らず聴いてくれるかも」、「この分野なら私の意見も大事に扱ってくれるかも」と自ら解釈し、一歩踏み出す勇気を持った行動につながる可能性があります。また、その際に指導や助言を行う場合は、まずは勇気ある発言をたたえ、その後にアドバイスを送る方が、より心に届くでしょう。

こまめに「いいね」する

デジタルネイティブにとって、SNS上の「いいね」はリアル社会の承認と同義で、「いいね」が返ってこないと不安を感じます。コミュニケーションとして、一つひとつの言動に対して小さな承認を繰り返すこと、レスポンスの早さが重要となります。

その際、望ましい行動や過去と比して成長している点に言及してほめるだけではなく、ささやかな行動にも注目すると効果的です。SNSでの「いいね」は、その発言内容が絶賛に値するものでなくても慣習的に付けられる傾向があり、特に仲間内では「見たよ」のサインに近いものです。たとえば、出社時に「Bさん、おはよう」とあいさつすることは存在承認であり、頼んでいた書類を作成して提出してくれた際、「ありがとう」と伝えることは行動承認と言えます。出社や頼まれた雑務の遂行など、彼/彼女らのささやかな行動に対しても即座にレスポンスすることで、要らぬ不安を抱かせずに済むでしょう。

まとめ

デジタルネイティブと呼ばれる若手の特徴について、デジタルツール発達以前に育った世代とでは、異なる価値観を有している点を解説し、その価値観に応じたコミュニケーション手法をご紹介しました。相手が外国人であれば、育ってきた文化や環境の違い、それに基づく価値観の違いをおおらかに受け入れることがあるかと思います。世代間ギャップへの向き合い方も同様で、属性や背景の異なる人々とうまく付き合っていくことは、多様性へのインクルージョンのひとつともいえます。自分たちの「常識」を当てはめるのではなく、違いをありのままに受け入れてみる姿勢が大切ではないでしょうか。

【参考文献】

平賀充記『イライラ・モヤモヤする今どきの若手社員のトリセツ』32-33頁(株式会社PHP研究所、初版、2022/3/29)

原田曜平『若者わからん!ミレニアル世代はこう動かせ』185-191頁(株式会社ワニブックス、初版、2018年)

平賀充記『なぜ最近の若者は突然辞めるのか』82-83頁(株式会社アスコム、初版、2019年)

【引用文献】

[ 1 ]マイナビ転職「Z世代の『情報収集』事情を深堀り」

https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/ziken/06/(最終確認日:2024 /4/4)

[ 2 ]株式会社SHIBUYA109エンタテイメント「Z世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査」

https://shibuya109lab.jp/article/220818.html(最終確認日:2024/4/4)

[ 3 ]「もっと速く、もっと多く、もっと効率よく 行き着いた『タイパ社会』(2022年12月27日)」

https://www.asahi.com/articles/ASQDT056TQDHPTIL018.html(最終確認日:2024/4/4)

[ 4 ]公益社団法人東京広告協会「大学生の人間関係とキャラクターに関する意識調査」

http://www.tokyo-ad.or.jp/activity/seminar/pdf/FUTURE2018_full.pdf(最終確認日:2024/4/4)

[ 5 ]林裕之、森健「Z世代の“SNS疲れ”から生まれる一人行動ニーズ」野村総合研究所

https://www.nri.com/jp/knowledge/report/lst/2022/cc/0202_1(最終確認日:2024/4/4)

[ 6 ]川端久美子、中田悠理、木谷庸二 「SNS における『いいね」がユーザーに与える心理的影響とその表示方法に関する研究」 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第64回春季研究発表大会 236頁(2017)

【関連コラム】

Z世代を読み解く(1)~協働のためのZ世代理解~

Z世代を読み解く(2)~Z世代のモチベーションの源泉とは~

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームです。HR領域では日系ファーム最大級の陣容を擁し、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客さまの改革をご支援しています。調査研究・政策提言ではダイバーシティやWLB推進などの分野で豊富な研究実績を有しています。未来志向の発信を行い、企業・社会の持続的成長を牽引します。

https://www.murc.jp/

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント