モチベーショングラフに関して

2014年度入社新卒のフォローアップ研修を検討しており、

研修内のコンテンツのひとつとして「モチベーショングラフ」を実施したいと思っております。

35名程の人数でファシリテーターは1名予定。

どのようにファシリテートするかによって、取りとめもない状態(愚痴を言うだけの場)と

なってしまうのではないかと感じております。

モチベーションが高い時、低い時それぞれに深堀をして、

なぜ上がったのか、下がったのか自身で気付かせることに意味をなすと聞いたことがありますが、

そういうものでしょうか。

ファシリテートの仕方も含めご教示くださいませ。

よろしくお願い致します。

投稿日:2014/06/11 16:13 ID:QA-0059200

- *****さん

- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

設計者

心理学のモチベーション曲線を用いたプログラムで「モチベーショングラフ」という手法、またはサービスを展開する企業があると思いますが、一般的に誰もが使うものとはいえません。従いまして、モチベーショングラフの方法をうたう企業に確認するのが一番かと思います。

ちなみにフォローアップ研修が何のために行うかという、根本的な目的意識を御社内で整理、共有されていますでしょうか。手法は二の次三の次で、何を達成したいのかが不明確なままですと、どのような手法を用いても成果になりにくくなります。「フォローアップ」ありきではなく、例えば入社後数か月でのモラールダウンを低減とか、阻止など、明確な目的が設定されることが何より重要と思います。

投稿日:2014/06/11 22:00 ID:QA-0059209

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2014/06/13 18:40 ID:QA-0059246あまり参考にならなかった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

「充実度曲線」を描かすことで、各人のモチベータを気づかせるチャンス

私も研修でモチベーショングラフ、いわゆる「充実度曲線」を描かせることはよくあります。

ご指摘の通り、ただグラフを見て、グループ共有させると、ただの「愚痴大会」に陥ることが

予想されますので、振り返る観点を明示することを意識してファシリテートしています。

具体的には、曲線が下がって、浮上する段階で、人によって「何を力の源泉」として奮起したのか?バラツキが出ます。

このバラツク要素をモチベータ(モチベーションの源)として、自ら気づかせることで、スランプからの脱出方を習得させる機会につなげます。

具体的には、上司からの承認、ライバルとの競争心、プライベートの充実、仲間のサポート、

目標に対する達成感、知的吸収欲などさまざまなモチベータがあります。

過去を振り返り、頑張れた源が何であるか?

それに気付かせることが重要になります。

基本的にはグループワークで、発表者に対して、各人が質問形式で、発表者のモチベートを

探すサポートをしていきます。

「なんで頑張れたの?」 「その時何を考えてたの?」 「何を目指していたの?」などと

掘り下げた質問を繰り返すことで、気づきを促進させていきます。

ビジネスにおいて、成功行動を起こす人は、スランプの克服方法を自分自身で理解しています。

若年層が入社早い段階で、自身のモチベータに気づき、仕事をすることはとても重要なことだと

思いますので、このワークは私自身も多用します。

投稿日:2014/06/12 23:24 ID:QA-0059234

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]

-

研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]

-

研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]

-

新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社... [2007/11/22]

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

研修時の残業時間取り扱い 4月より新卒が入社し、1週間の研... [2007/02/07]

-

今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(... [2010/04/19]

-

新入社員の研修について 現在新入社員向けの研修制度を策定... [2005/12/06]

-

新任監督職(主任)研修実施について 今回、新任監督職(主任)研修を企... [2011/04/07]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

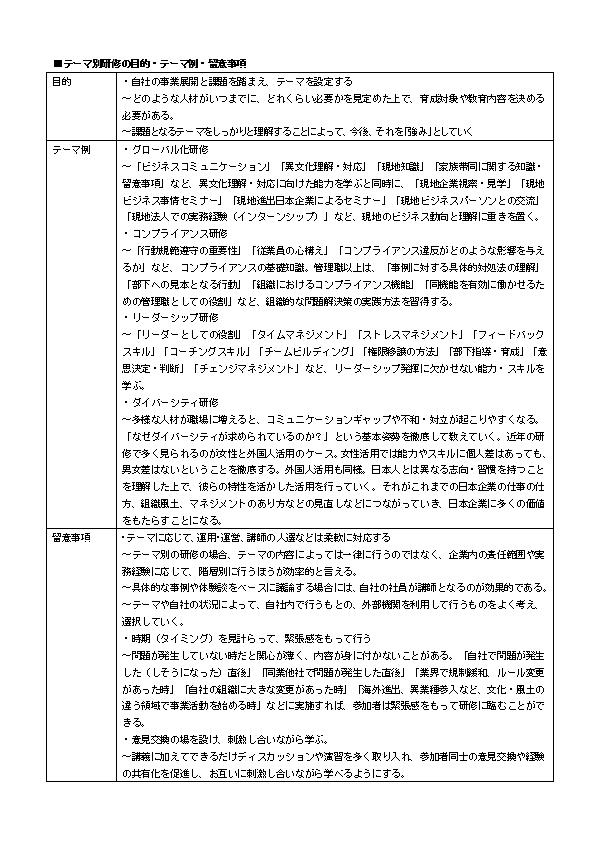

テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。

ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

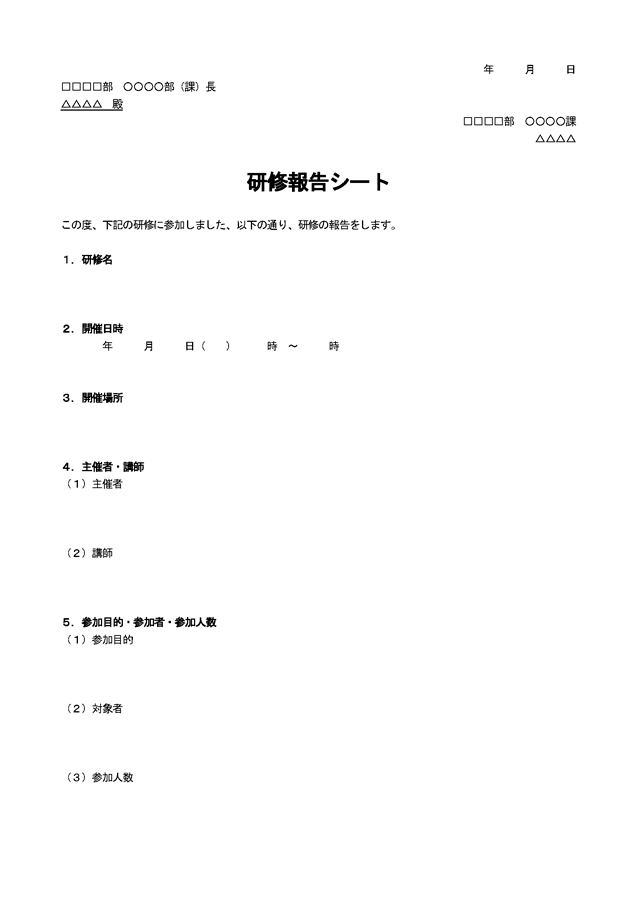

研修報告書

社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。

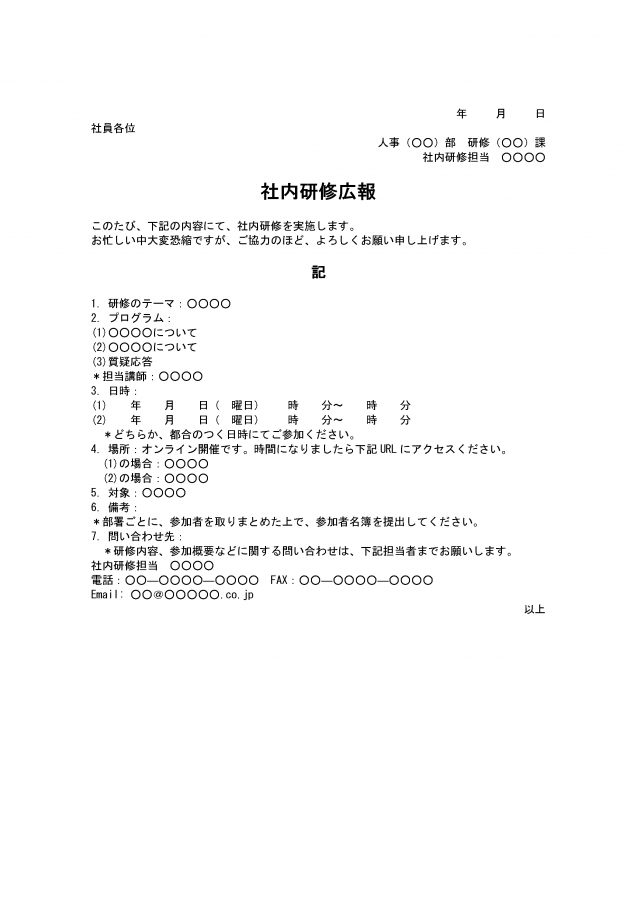

社内研修広報

社内で研修を行う際に通知するための文面例です。

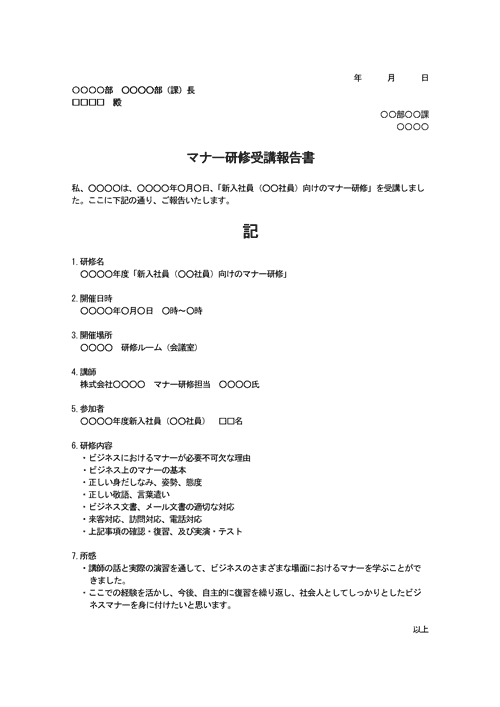

マナー研修受講報告書

社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント