赴任支度料について

いつも分からない事を検索して解決しております。どうもありがとうございます。

赴任支度料について教えて下さい。

住居移動を伴う出張等には、赴任支度料を社員に支払っております。特別出張という制度があり、期間は、1年以内となっており、特別出張にも赴任支度料を支払っております。弊社は、関西に本社があり、関東にも工場があります。関東の工場で、1人、私傷病で休まれたので、関西(本社と工場があり)から、1人、特別出張として3か月間、関東に行ってもらいました。3か月以内の特別出張は、赴任支度料が、給与規程で定められた額の半分の支給というルールになっております。しかし、私傷病で休まれた方が、復帰されましたが、一人作業がまだ出来ないという事で、特別出張の期間を、復帰された方が独り立ちするまでの期間まで延長せざるを得なくなりました。この場合、特別出張期間が3か月を超えましたので、半分しか支払っていなかった赴任支度料のもう半分を後追いで支給すべきでしょうか?支度料ですので、支度は既に終わっておりますので、支払いは不要かと思ったのですが、社員から、支給されないのか?と問い合わせがありました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/15 16:22 ID:QA-0121908

- 普通の会社員さん

- 兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

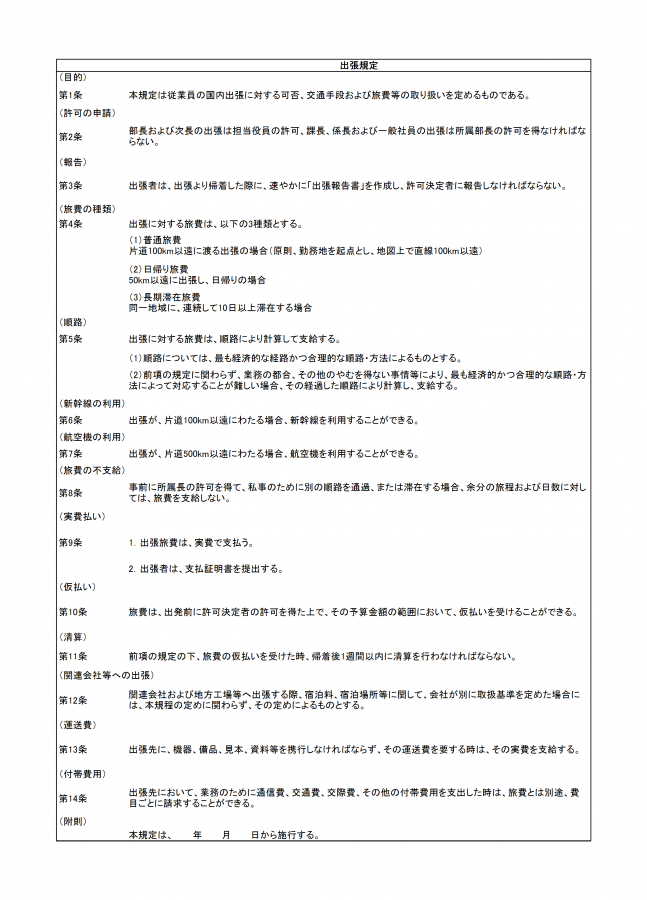

3ヶ月以内の特別出張は、なぜ、赴任支度料が半分というルールにしたのかの理由によります。

支度は、出張期間が3ヶ月以内と3ヶ月超では違いがあるのでしょうか。

違いがあるのであれば、支度はもう終わったので支給しないということも可能です。

支度に違いがないのであれば、なぜ、差別化しているのか疑問ですが、

出張期間を基準にするのであれば、もう半分支給すべきでしょう。

今回の件を契機として、延長の場合の支度赴任料について、追記しておくべきでしょう。

投稿日:2022/12/15 17:13 ID:QA-0121912

相談者より

どうもありがとうございました。

投稿日:2023/01/20 16:21 ID:QA-0122835大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

赴任支度料について

▼転勤というより、助っ人による長期出張(3~6か月)で補完、様子見するのが賢明な気がします。この方が、やれ転居だ、子供の教育だなど、転勤に伴う手間・費用などに煩わされずに、済むのではないでしょうか?

▼私傷病の方も、現在の環境の方が、安心して治療に専念できるのではないでしょうか・・・・。

投稿日:2022/12/15 18:05 ID:QA-0121916

相談者より

どうもありがとうございました。

参考になりました。

投稿日:2023/01/10 10:03 ID:QA-0122387大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

貴社ルールのため、法律ではなく社員の納得感の判断でしょう。後出しで結果として長期出張となりながら、短期の待遇しかないのは通常反発を呼んで当たり前な気がします。

出張命令時にこうした延長の可能性を想定し、期間延長もあり得ると明言していればこの限りではありません。

「3ヶ月以内は半分」の根拠や、変更時の対応はあらかじめ決めておくべき点と思います。今回は無かったということですから、支給が良いと思います。

投稿日:2022/12/16 09:14 ID:QA-0121924

相談者より

どうもありがとうございました。

社内での取り決めによるということですね。

投稿日:2022/12/16 10:48 ID:QA-0121938大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則におきまして「3か月以内の特別出張は、赴任支度料が、給与規程で定められた額の半分の支給というルール」という事ですので、そうであれば出張が3か月を超える場合この半額支給ルールは該当しない事になるものといえます。

つまり、社員の主張は規定上理に適ったものといえますので、3か月を超える場合の特別出張としまして、別の措置が必要という事になりますし、他に特約の定めでも無い限り全額支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/12/16 22:07 ID:QA-0121956

相談者より

どうもありがとうございました。特別出張が3か月を超えますので、赴任支度料の半分を社員本人に支給する事に致しました。

投稿日:2022/12/19 09:40 ID:QA-0121974大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

出張先で有休を取得する事について 現在は、出張時に出張先で有休を取... [2022/06/27]

-

出張手当について 出張手当の一般的な金額と処理方法 [2019/03/22]

-

国内出張について 現在、国内出張旅費規程の見直しを... [2008/08/07]

-

国内・海外出張時の休日出勤扱いについて 弊社、出張規程により、国内・海外... [2019/07/09]

-

出張先での時間外 当社は、8:30~17:10が定... [2008/02/27]

-

海外出張中の休日について 弊社は土日が休日となっております... [2015/02/03]

-

出張命令書について 社内で出張命令書の提出が必要な場... [2025/02/20]

-

海外出張期間中の出張国の祝日の取扱い 日本の休日に出張し、業務を行った... [2008/08/07]

-

日帰り出張の時間外手当について 当社の就業規則の出張区分は、日帰... [2018/06/20]

-

出張命令書について ありがとうございます。本日の相談... [2009/04/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント