若手の主体的な行動力、言語化能力を鍛える

プロ野球・西武の「獅考トレーニング」とは

埼玉西武ライオンズ 育成コーチ兼人財開発チーフ

青木 智史さん

人材不足が懸念される中、企業の持続的成長には若手社員の成長が欠かせません。若手の育成や人材マネジメントについて考える上で、参考になるのがスポーツの世界。プロ野球の埼玉西武ライオンズは2021年に「人財開発」チームを創設し、若手選手が主体的に行動する力と言語化能力を高めるための「獅考トレーニング」と、指導者研修に注力しています。スポーツ界ではあまり聞き慣れない人材開発チームを発足させた狙いや、若手選手活躍のカギなどについて、育成コーチ兼人財開発チーフの青木智史氏にうかがいました。

- 青木 智史さん

- 埼玉西武ライオンズ 育成コーチ兼人財開発チーフ

あおき・ともし/1979年生まれ。1997年ドラフト6位で広島東洋カープに入団。2000年に退団後、アメリカ球界や社会人野球チーム、プロ野球BCリーグを経て、2014年に現役引退。引退後は立正大学野球部のコーチに就任し、7年間で約150人の学生選手を指導。2023年、埼玉西武ライオンズの人財開発チーフに就任。

思考の幅を広げる「人財開発」チームを創設

プロスポーツの世界では、「人財開発」という言葉をあまり聞かれません。人財開発チームを創設した狙いをお聞かせください。

人財開発のチームは2021年に新設されました。確かに、スポーツ界ではあまり聞かないかもしれませんね。技術的な指導は専任のコーチが行います。人財開発担当は主に若手選手に対して、実力を発揮するための考え方や野球に取り組む姿勢、思考の幅を広げる機会を提供しています。日頃のコミュニケーションを円滑にし、選手が新しい気付きを得ることで、結果的に技術向上につなげる。そんな狙いがあります。

1軍で活躍するためには、自己理解に長け、自分の考えを言語化する能力が求められます。若手選手に「主体的な行動力」と「言語化能力」を伸ばしてもらうために、人財開発チームを創設しました。現在は1軍担当が1人、2軍担当が4人と、5人体制で活動しています。設立してからまだあまり時間はたっていませんが、選手に好影響を与えている実感があります。

具体的に、日々どのような業務を担っているのでしょうか。

業務のほとんどは選手の観察です。どういった考え方や気持ちでグラウンドに立っているのかを観察します。積極的に声をかけて、ヒアリングすることも欠かせません。各スタッフに担当選手がおり、毎月の1on1で1ヵ月を振り返って、翌月取り組むべき内容を話し合っています。年初に掲げた年間目標に対する進捗確認と、翌月の短期目標の設定、そしてフィードバック。この繰り返しです。

毎日の振り返り「リフレクション」も行っています。選手に専用アプリへその日の取り組みや良かった点、悪かった点、次のアクションプランを入力してもらい、人財開発担当がチェック。選手の考えや状況を把握しています。

自己理解や論理的思考、チームビルディング研修

人財開発チームが担当している「獅考トレーニング」について教えてください。

獅考トレーニングは、主体的な行動力と言語化能力を高めるために導入しました。入団2年目までの若手選手が対象で、外部講師を招いた通年のカリキュラムを組んでいます。

入団1年目の新人選手は自己理解を深めるところから始め、目標の決め方やアクションプランの立て方を学びます。研修は年間5回。自己理解をテーマに2回、思考のクセを解きほぐす時間と、成功パターンの見つけ方を学ぶ時間を1回ずつ、最後に振り返りの機会を設けています。

年間の目標を設定した上で、まずはその理想と現状のギャップを認識。頭では抽象的にわかっていることでも、そのギャップを埋めるためには何が必要か、誰からどんな助けを得るべきかを書き出し、シートにまとめる作業を通して、具体的に自分自身の方向性が見えてきます。自分の理想と同時に、周囲からどのような期待をかけられているかを知ることも重要です。

2年目の選手は、年間5回の研修でスポーツマンシップや論理的思考、チームビルディングを学びます。論理的思考の研修では、ロジックツリーを使って自分が抱えている課題や悩み、生活行動や習慣を整理し、それぞれの要因は何かを深掘りします。実際にやってみると、最初は課題の因果関係が結びつかない選手も。「Aという課題の要因はB」「Bの要因はC」と深掘りを繰り返すうちに、本当の要因は何なのかが明白になるケースが多いですね。

プロ野球選手は、ついつい自分の成績を最重要視してしまいがちです。チームビルディング研修を実施することで、どうすればチームとして目標を達成できるのか、また、全員で共通の目的意識を持ち、チームの一員としてどう考え、どのように行動すべきかをあらためて考える機会を設けています。

選手からはどのような反応がありましたか。

チームビルディング研修では当初、「なんでこんなことやらなくてはいけないのか」という雰囲気がありました。ただ、与えられた課題をチームでクリアしたとき、全員がすっきりした表情を浮かべていましたね。皆が力を合わせても苦戦する中、講師からのアドバイスを受けた瞬間にクリアしたこともありました。野球でも、他者からの一言でコツをつかむ瞬間があります。自分の意見だけでは何も進みません。自分では正しいと思わなくても試してみること、周りの声に耳を傾けることの重要性を学んでくれたのだと思います。

ロジカルシンキング研修でも、印象的なことがありました。ある選手が課題に対する要因を深掘りする中で、「朝早くグラウンドに入り、練習量を増やす」必要性に気付きました。すごく単純なことですが、自分で気付き、行動を変えたことで、実際に成績も上がったのです。

「主体的な行動力」と「言語化能力」を伸ばすと、どのような好影響があるのでしょうか。

年初のオリエンテーションではそれぞれの重要性を強調しているのですが、どちらかというと、言語化能力を先に高めてほしいですね。自分が考えていることをしっかりとアウトプットすることで、頭の中が整理されます。勇気を持って言葉にし、話せば話すほど「こういうことか」と気付く瞬間がやってきます。

自分の中にとどめるのではなく、周りに自己発信することが重要です。チームには多くのプロフェッショナルなスタッフがそろっています。何に悩み、何を求めていて、どのようなアプローチを考えているのかを明確に発信できれば、スタッフは専門的で具体的なアドバイスを送れます。周囲から新しい気付きを得て、選手自身が「これがベスト」と判断して行動する。言語化能力を高めれば、結果的に主体的な行動力につながるのです。

若手に対しては傾聴の姿勢が重要

日々若手選手と相対する中で、どのような点に留意していますか。

若手選手が弱みや不安に感じていることを吐き出してくれたときは、それを受け止め、承認した上で「じゃあ、どうしようか」と寄り添って一緒に考えることを心がけています。プロ野球選手になるくらいですから、これまで充実したキャリアを歩んできており、どの選手も自分の考え方や行動が正しかったという自信があります。しかし、いざプロの世界に入ると、これまでのやり方が通用しない選手の方が多く、弱点を素直にさらけ出すことも難しい。そんな選手が勇気を出して発信してくれたとき、どれだけ親身になれるかが、若手を育成する上で重要です。

私はライオンズに入る前、大学野球で指導していました。大学生を相手にしていたので、ちょうどライオンズの若手選手と同世代です。そこで学んだのは、選手たちが話しかけてくるときは、意見を求めているわけではない、ということ。「今日の打撃はどうでしたか?」と質問してくる選手は私のアドバイスを聞きたいわけではなく、自分の考えを聞いてほしいのだと気付きました。今の若い人の方が、昔の人よりも言語化能力は高いと思います。ところが、スキルは持っていても自己発信につながっていない人は多い。こちらが傾聴の姿勢を見せれば、自分の考えを話してくれるようになります。大学野球の指導で身に付けた傾聴の姿勢は、今も役立っています。

また、若手には“言い訳”を求めています。「言い訳をするな」ではなく、お願いだから言い訳をしてほしい。言い訳というとネガティブなイメージが付きまといますが、「物事の筋道を説明すること、事情を説明すること」という意味もあります。選手がサインミスをしたときに「言い訳をするな」と言えば、そこで終わってしまい、同じミスを繰り返しかねません。なぜミスをしたのか、何がダメだったのかをしっかりと聞いて受け止めることで、具体的な改善策を提示できるのです。

人財開発チームの活動や獅考トレーニングにより、特に大きく変化した選手はいますか。

村田怜音は2023年にドラフト6位で入団した選手ですが、言語化能力が高く、それが主体的な行動につながっていると感じています。特に自己理解が非常に細かく、自分の中で結論を導き出そうとしていますね。研修のワークシートやアプリのリフレクションも、提出物としてではなく、一人でつぶやく文面で記載しています。後で見返したときにわかりやすいので、自分自身に語りかけるような文面を心がけているそうです。スタッフに対する質問も具体的で、1年目から1軍での出場機会を勝ち取りました。人財開発の取り組みを成果に結びつけてくれている選手の一人です。

人財開発担当として、今後さらに注力したいことは何でしょうか。

成果が目に見えにくく、人財開発の取り組みがどれだけ若手選手の成長につながっているのか、因果関係がわかりづらい部分もあります。人財開発担当として、試行錯誤しなくてはいけない段階です。ただ、活動自体が浸透し始めている実感はあります。

ゼロから始め、チーム内には「何をするの?」と思っていたスタッフや選手も多かったのですが、活動に対する理解度は高まっています。リフレクションを見たコーチが「この選手はこう感じているのか」と、アプローチ方法を変えたケースもありました。人財開発という文化が根付いているのは、成果の一つだと思います。

ただ、理想はまだ達成できていません。現在行っていることを、もうしばらく辛抱強く続けることが大切です。新しいことではなく、「主体的な行動」と「言語化能力」を最大限引き出すためにはどういったアプローチがいいのかを、考え続けたいと思います。

「獅導力」スローガンに指導者育成も

埼玉西武ライオンズのファーム(2軍)は、2008年から2022年までの15年間、リーグ3位以上がわずか2回で、リーグ下位で終えたシーズンが多かったのです。しかし、2023年はリーグ3位、2024年も終盤まで優勝争いを演じて3位と、獅考トレーニングの成果が数字として表れつつあります。

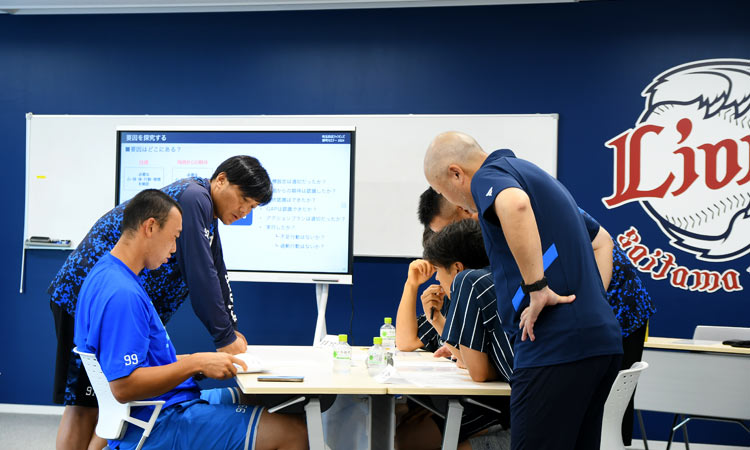

2024年シーズン終盤、埼玉県所沢市にある若獅子寮のミーティングルームに、入団1年目の選手、いわゆる「ルーキー」10人が集まりました。この日は1年間取り組んできた「獅考トレーニング」の年内最終回。それぞれが自身の1年を振り返り、どこが成長したか、また成長できなかった要因は何かを共有しました。

「自己奉仕バイアス」「疑似相関」といった単語や、「もっと要因を深掘りできないか」といった会話が響く室内は、さながらビジネスの若手研修。普段はグラウンド内で躍動させている大きな体で机に向き合う選手の姿が印象的でした。インタビューで名前の挙がった村田怜音選手も、真剣な表情で青木さんと言葉を交わしていました。

獅考トレーニングで村田選手(左)と意見を交わす青木さん(左から2人目)

若手育成と同時に、「獅導力」をスローガンとして指導者育成にも注力しています。目標設定力、評価力、質問力、傾聴・承認力、振り返り力、オープニング、クロージングの「コーチング7要素」の理解・実践を目指して年5回の集合研修や毎月の1on1、また、専用アプリを使用した毎日の振り返りを実施。一方通行の指導を行いがちだったコーチが傾聴を意識することで、選手との適切な距離感を保てるようになるなど、若手選手だけでなく、指導者側にも良い変化が表れているそうです。

この他にも、チームスタッフへの勉強会や、それぞれのスタッフが持つ専門的な知識をチーム内に共有する社内報「獅子語辞典」の配信など、チームスタッフ全員が学び続ける組織文化の醸成も進めています。

埼玉西武ライオンズはコーチに求められるスキルとして、自らの経験や日々の観察を通じた「主観的な情報」と、専門分野の知見から得られる「客観的な情報」を融合させ、より確度の高い選手の評価・アプローチ方法を検討することを挙げました。評価とは選手の現在地の把握や課題の抽出、アプローチ方法は育成プランや課題解決方法の策定のことです。

また、球団としてコミュニケーションを重視している姿勢を感じました。コミュニケ―ションについては、自らの考えや意図を相手に伝え、相手がどのような考えを持って行動しているかを確認する作業と位置付けています。この対話の質を上げるため、青木さんのインタビューにもあった「言語化能力」が求められるのです。

若手が成長する土台を整え、それぞれの個性を見つめて接する。若手に対する姿勢は、ビジネスの世界でも大いに参考となるのではないでしょうか。

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい2

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント