新人には、先輩が教えられない領域に飛び込んでほしい

NTTデータの「共創型OJT」に学ぶ

これまでにない人材の育て方

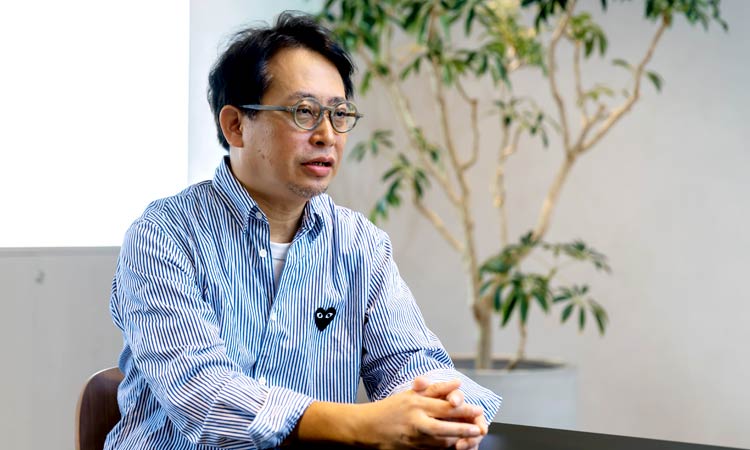

株式会社NTTデータ ITサービス・ペイメント事業本部 企画部 人事育成担当部長

矢野 忠則さん

変化の激しい時代にあって、新入社員には既存の常識にとらわれない発想で組織を変え、新しい風を吹かせる存在になってほしいと期待している企業は多いでしょう。しかし現実の新入社員育成においては、その大部分を現場での先輩社員によるOJTに頼り、気づけば既存社員のコピー人材を増やしていたということになりがちです。こうした状況に風穴を開けるのが「共創型OJT」と名づけられた株式会社NTTデータ ITサービス・ペイメント事業本部の取り組み。「デジタル特区」と呼ばれる育成プロジェクトでは、新入社員同士で組んだチームに大きな仕事を任せています。また、3ヵ月ごとにさまざまな事業を経験して視野を広げる「本部内インターンシップ」という試みも進めています。「先輩社員が教えられない領域、既存事業で触れたことのない世界へ飛び込んでほしい」と話す同事業本部・人事育成担当部長の矢野忠則さんに、新たな育成プログラムの狙いや具体的な取り組み、若手の変化などを聞きました。

- 矢野 忠則さん

- 株式会社NTTデータ ITサービス・ペイメント事業本部 企画部 人事育成担当部長

やの・ただのり/新卒でNTTデータに入社し、金融系SEや新規事業開発を経験。2006年よりコーポレート人事で人材育成業務に従事。2015年よりITサービス・ペイメント事業本部の部門人事として人事業務全般を担当している。

受け身ではなく自律的に考え抜くDX人材へ

新入社員育成の鍵は「大きな裁量を与えて任せる」こと

従来の新入社員研修を廃止し、「共創型OJT」を起案した背景をお聞かせください。

私たちITサービス・ペイメント事業本部は、NTTデータにおいて一般企業の顧客をターゲットとした事業セグメントを担っています。“Trusted Digital Partner”を目指すことをビジョンに掲げ、従来のNTTデータの生業(なりわい)であるシステムインテグレータ事業だけでなく、DX領域にも果敢にチャレンジしています。

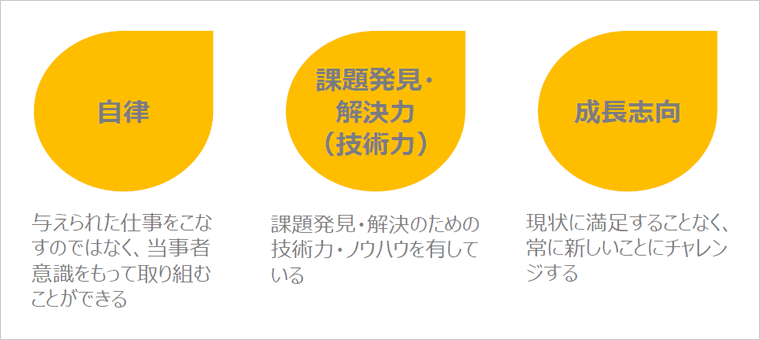

このビジョンの実現を人的側面から支えていくためには、大きく分けて3種類の人材が必要だと考えました。「ビジネスの構想策定から価値を生み出せる人材」、「先進テクノロジーを活用して価値を生み出せる人材」、そして「ビジネス構想と先進テクノロジーの双方を理解し、新たなプロジェクトをマネジメントできる人材」です。

これらの素養は、仕事の進め方が固定化されている既存事業の中だけではなかなか磨かれません。そこで当社では、既存事業から切り離して組織内に「デジタル特区」を作りました。2年間の育成プログラムを組み、ビジネスの構想策定から価値を生み出せる人材を育成するための「サービスデザイン特区」、先進テクノロジーを活用できる人材を育成するための「アジャイル特区」に分けて新たな枠組みでの新入社員育成を行っています。

この育成プログラムの核となっているのが、新入社員同士で組んだチームに対して大きな仕事を任せ、その進め方も新入社員たちに任せていく「共創型OJT」なのです。

| 共創型OJT | NTTデータの従来型OJT | |

|---|---|---|

| 特徴 |

|

|

| 業務 | 関与範囲・裁量が大きいタスク | 関与範囲・裁量が小さいタスク |

| 体制 | 新入社員だけのチーム制 ※先輩社員はサポーター |

トレーナーとの1対1体制 |

新人育成では先輩社員が指導を担うことが一般的だと思います。なぜ新入社員に大きな裁量を与え、任せているのでしょうか。

私たちも従来は、新入社員一人に対し、先輩社員一人がトレーナーとして2年間つくOJTを行ってきました。トレーナーが手取り足取り仕事の進め方を教える育成スタイルです。この方法の良いところは、NTTデータが培ってきた仕事の進め方や考え方を継承できること。既存事業を回していく上では効率的な育成スタイルでした。

しかし弊害もあります。先輩は新入社員を「仕事のできない初心者」として扱うので、初心者でもできるサイズに仕事を切り分けて渡しますよね。すると新入社員にとっては一つひとつの仕事が小さなタスクになり、仕事の意味や価値貢献を実感しづらくなってしまうのです。

また、誰がやっても同じ正解にたどり着けるようなタスクばかりを担当していると、仕事に対して創意工夫することなく受け身になってしまう可能性もあります。さらに言えば、トレーナーとの相性によって新入社員の成長にバラつきが生じてしまうことも考えられます。

DX人材に求められるのは、お客さまとの共創を通じて事業成長に貢献すること。受け身ではなく、自律的に考え抜く人材でなければなりません。

そこで私たちはDX人材の育成テーマとして“Learning by Doing”を掲げました。従来のように決められた一律の育成計画にのっとる方法では、世の中の変化に素早く対応しきれません。自らが置かれている状況をもとに仮説を立て、素早く実行に移して仮説を検証し、そこから自律的に学びを得ていく必要があるのです。

社内に有識者もメソッドもない領域で

新入社員が自学自習しながら進める「ジョブ」の狙い

デジタル特区での具体的な育成の流れを教えてください。

DX人材の基盤となる技術力の習得・向上のため、まず初日に新入社員へプログラミングテストを実施し、スキルレベルに応じてチーム分けを行います。チーム内のスキルレベルを合わせることで成長の偏りを防ぐことが狙いです。

その上で、クラウド技術については「AWS認定ソリューションアーキテクト」、プログラミングについては外部のプログラミングスキルチェックを活用し、それぞれのスキルアップを目指してもらいます。チーム編成時点ではプログラムを書いたことがない新入社員も少なくありませんが、1年後にはほとんどの人が複雑なプログラムを実装できるレベルまでスキルアップしています。

年間スケジュールとしては、4月、5月に人事主催の集合研修を行い、本部配属後はアジャイル特区とサービスデザイン特区でそれぞれ実践的な学びを深めていきます。たとえば前者では情報発信サイトを自由に企画・設計・構築する、後者では毎週テーマを変えてリサーチを行うといった内容です。

さらに共創型OJTの実践として、私たちが「ジョブ」と呼んでいるプロジェクトを丸ごと新入社員チームに任せます。人事や先輩社員からは細かな指示を出さず、新入社員が主体的に自学自習しながらジョブを進めます。

「ジョブ」ではどのようなテーマに取り組んでいるのでしょうか。

正解のない仕事、裁量のある仕事に取り組んでもらえるようジョブをデザインしています。

たとえばアジャイル特区ではスクラム開発を実践していますが、大きなテーマだけを伝え、アウトプットの設計やプログラム言語の選択などはチームに任せます。初年度はプロダクトオーナーとして先輩社員を付けましたが、先輩自身もスクラム開発に不慣れだったため、新入社員と一緒に学びながら進めることになりました。既存事業にない領域では社内に十分に有識者がおらず、メソッドも確立されていないので、新入社員たち自身で考えてもらわなければなりません。だからこそ自由度が高いのだとも言えます。

さまざまな現場を経験する「本部内インターン」で

自律的なキャリア形成を支援

ITサービス・ペイメント事業本部では、新入社員がさまざまな事業を経験できる「本部内インターンシップ」も行っているとうかがいました。

背景には、デジタル特区の取り組みによって見えてきた変化がありました。

デジタル特区での新人育成を開始した2020年度当初は、ITサービス・ペイメント事業本部に配属される約60人の新入社員のうち、約半数はデジタル特区へ、残りの半数は従来型のOJTへとアサインしていました。

そんなタイミングでコロナ禍に突入し、テレワーク中心の働き方になりました。一定期間を経てアンケートを取ると、約3分の1の新入社員がコミュニケーションに課題を感じていたのですが、当事業部において課題を感じている人は全員従来型の育成を受けており、デジタル特区で学んでいる新入社員はコミュニケーションの課題を感じていなかったのです。裁量を持って仕事を担当し、共通の目的に向かってチームで議論を繰り返したことから、テレワーク下でも活発なコミュニケーションが行われていたのでしょう。

そこで2021年度からは、デジタル特区にアサインされなかった新入社員を対象として本部内インターンシップを開始し、ここでも共創型OJTを実践できるようにしました。

本部内インターンシップは、どのように運用しているのですか。

ITサービス・ペイメント事業本部内の事業部を3ヵ月ごとに移り、さまざまな事業を経験してもらう仕組みです。

この取り組みで重視しているのはDX人材育成ではなく、顧客理解、チームワーク、主体性の育成です。表面的な理解ではなく、顧客の価値観に寄り添う姿勢を育み、ゼロベースで考え、価値の最大化を実現するためのチームワークを学びます。

| デジタル特区(アジャイル特区・サービスデザイン特区) | 本部内インターンシップ |

|---|---|

|

|

各事業部には、その目的に沿ったジョブをデザインしてもらっています。顧客理解を体感してもらうため、お客様にご協力いただくケースも多いです。たとえば私たちの顧客である大手コンビニエンスストア様においては、スマホレジ実験店舗の拡大をジョブとしてデザインし、新入社員チームに取り組んでもらいました。顧客の社員の皆さんと一体となって一緒に汗をかき、顧客とワンチームで新しい価値を生み出す経験を積むことができたと思います。

別の例として、あるチームは東京都内のカフェに入り、オーナーやスタッフとともに店舗の売上・利益向上に取り組みました。これは当社が運営する電子決済プラットフォーム「CAFIS」に絡んだジョブですが、「決済」や「IT活用」は目的としていません。顧客の本質的な課題を徹底的に考え抜く経験をしてもらうことが狙いです。

ここでも先輩社員や人事から仕事の指示は出していません。新入社員にジョブの目的や背景をしっかり理解してもらえるよう努めますが、マイクロマネジメントは一切なし。新入社員たちは現場で情報を集め、価値提供するために必要なマーケティング知識を自学自習し、お店や来店客のニーズを考えて試行錯誤し、奔走していました。

3ヵ月ごとに事業部を移ることにはどのような狙いがあるのでしょうか。

これまでは初期配属された事業部で何年も過ごすことが当たり前で、場合によっては定年まで一つの事業部で過ごすこともありました。

しかし世の中の変化が激しい現在では、事業部自体もあり方を変えていかなければならず、一つの事業部でキャリアをまっとうできる可能性は低いでしょう。新入社員にとっては、いろいろな仕事を経験しないとリアルなキャリアイメージを描けないのではないでしょうか。

本部内インターンシップに1年間取り組み、終盤となる1〜2月に面談を行うと、入社時にやりたいと思っていたことから目標が変わっている新入社員がほとんどです。中には「○○事業部でこのプロジェクトに携わりたい」「○○先輩のもとで働きたい」など、取り組みたい仕事やロールモデルが明確になっている人もいます。こうした希望は原則実現できるようにし、一人ひとりの自律的なキャリア選択を応援しています。

共創型OJTによって変化した新入社員のコンピテンシーとモチベーション

新たな新人育成の枠組みがスタートして3年目となります。ここまでの手応えはいかがですか。

ワークメンタリティの調査結果を見ると、従来型OJTと比べて、共創型OJTに参加した若手はグッドコンディションの割合が増えています。自分の仕事に誇りを持つ若手が増え、従業員ロイヤリティの調査でも良好な状態が見えています。新入社員の上司が社会人基礎力と実践的思考力を評価した際も、従来型OJTを受けた若手と比べて高い評価となりました。

興味深いのは、採用選考時と入社後1年時点で、SPI結果に有意差が出ていたことです。共創型OJTの若手は自信や高揚性が高まっていたほか、予定外の対応やプレッシャー耐性なども上がっていました。

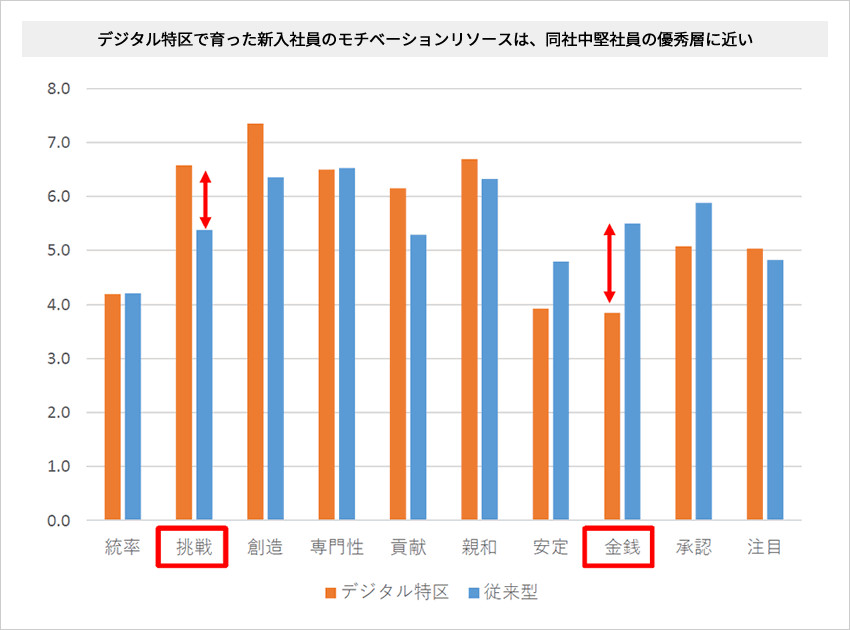

若手のモチベーションリソースにも変化が見られます。従来は金銭や安定にモチベーションを感じる従業員が多かったのですが、共創型OJTを経た若手は挑戦や創造にモチベーションを感じているのです。

こうした変化の要因をどのように捉えていますか。

新入社員を目先の仕事のための駒として扱うのではなく、また仕事の初心者として先輩が手取り足取り指導するのではなく、「これまでの自社にない価値を持った人材」として接してきたからこその変化ではないかと思います。

新入社員とはいえ、目的志向の働き方ができる環境を提供し、裁量を与えれば、自学自習して成長してくれるのです。チームで共創することによって、互いに切磋琢磨して等しく成長してくれる効果も感じています。

振り返ってみれば、従来型OJTは現場任せであり、人事として新入社員の成長に関わりきれていなかったのかもしれません。これは私自身の反省でもあります。だからこそ、共創型OJTがもたらしてくれた結果には大きな手応えを感じています。

共創型OJTで育った若手の方々は、現在の学生から見れば最も身近な先輩たちです。その先輩がいきいきと働いている姿を知ることで、新卒採用にも好影響がありそうです。

そうですね。学生や入社したばかりの新入社員の間では、最初に配属された部署によって自分の将来が左右されてしまうという不安から「初期配属ガチャ」という言葉が交わされているようです。共創型OJTは、こうした不安を解消していくための取り組みだとも言えます。

ちなみにITサービス・ペイメント事業本部では学生インターンを受け入れており、カフェのデジタルデータ分析など、共創型OJTに近い仕事を体験してもらっています。昨年度参加した学生は、若手が大きな裁量を持って取り組める仕事に深く興味を持ち、選考へ進んで、最終的に内定を受諾してくれました。

本部を超えて広がる取り組み

NTTデータの新たな人材育成のあり方とは

新人育成においては、教育に重点を置く投資フェーズと、実際に事業へ貢献してもらえるようになる戦力化フェーズの期間のバランスに悩む企業も多いと思います。新たな育成手法を展開していく上で、戦力化までの投資期間をどのように捉えていますか。

従来は投資フェーズである育成期間を2年と置き、一人前のビジネスパーソンに育てることを最優先にして先輩社員の下働きをさせ、先輩社員のコピーを作っていました。現在は明確に期間を定めているわけではありませんが、一部の取り組みでは2年と言わず、1年目の段階から成果が出始めているものもあります。

たとえば当社では大規模ウォーターフォール開発の知見を持つ社員が多い一方で、大規模アジャイル開発のノウハウは十分ではありませんでした。それがアジャイル特区で大規模アジャイル開発に取り組み、プロダクトオーナーを務める先輩社員も一緒に成長することで、新たな開発手法に対応できる人材が着実に増えています。今後は顧客とともに新たな価値を創出する事例を増やしていきたいですね。

既存社員と若手の関係性についてもお聞かせください。「これまでにない人材」として若手が成長し、注目されることで、既存社員との間にハレーションが起きることはないのでしょうか。

デジタル特区については既存事業と切り離して運用しているので、ほとんどハレーションは起きていないと認識しています。ただ、本部内インターンシップを経て現場へ配属された若手の上司からは、さまざまな声が寄せられていますね。

ポジティブな意見としては「真の意味での主体性がある」「顧客や社会へ価値提供する意識が高い」といった声が届いています。一方でネガティブな意見として「基本的な事務処理などの作法を知らない」といったものがありました。以前の新入社員はトレーナーである先輩社員の仕事で発生する事務処理など、いわば雑用仕事を任されて自然と覚えていたのですが、そうした機会が減っているのは事実です。

ある上司からは「報連相がない」という指摘もありました。これには思い当たる節もあります。共創型OJTではチーム内で積極的にコミュニケーションを図り、若手自身の考えをまとめて仕事を進めていくので、上司への報連相の必要性をあまり感じていないのかもしれません。

こうした指摘は大切に受け止めて、クリティカルな意見があれば育成方針やプロセスを見直していきたいと思っています。

人材育成に関する今後の展望もお聞かせください。

ここまで3年間、デジタル特区の取り組みによって、アジャイル開発人材などの育成をある程度進めることができました。このまま規模を拡大していきたいと思っています。

本部内インターンシップについては、顧客理解、チームワーク、主体性の育成といった目的はもちろん、若手のキャリア観醸成にもつながっています。ただ、若手の意見をサービスや事業に活かしたり、そこから学びを得たりするリバースメンタリングのような文化はまだまだ定着していません。共創型OJTで育った若手を変革のドライバーにして、既存社員の意識改革も進めていきたいと考えています。

全社的に見れば、私たちの取り組みは部署を超えて広がりつつあります。他の本部でもデジタル特区や本部内インターンシップの取り組みに興味を持ち、他部署の新入社員が参加しているケースもあります。ITサービス・ペイメント事業本部として、NTTデータの新たな人材育成のあり方を示していくフェーズに入ってきたのでしょう。

とはいえ、社内の誰もが「これまでにない人材」になる必要はないと思っています。大規模システムインテグレーションで求められるのは従来型のマネジメントですし、長く経験を蓄積してきた人のノウハウは今後も欠かせません。私たち人事には、一人ひとりの適性を見極めて、DX領域で活かせる適性のある人を埋もれさせないよう、科学的な分析やアサインにも注力していくことが求められているのだと思います。

(取材:2022年8月10日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント