女性の更年期症状と就労の継続

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

村松 容子氏

経済産業省は女性の更年期症状による経済損失を年間1.9兆円と見積もる試算を公表した。キャリアを積んだ女性が増える中、更年期症状によって離職したり、自分が望むキャリアをあきらめる女性がいるとすれば、女性本人だけでなく企業にとっても、また社会全体でみても大きな損失となる。健康経営度調査では、女性の健康に関する設問の認定要件が厳格化する等、取組みの充実を推進している。しかし、現在の中高年女性には、若いころから家庭を優先しながら働いてきた人も多く、企業における制度充実だけでは解決できない問題もある。

本稿では、ニッセイ基礎研究所が2024年3月に実施した「女性の健康に関する調査」を使って、退職、休職、配置転換等を行った人について、その時の仕事や家庭における事情について尋ねた結果を紹介し、更年期症状を抱えた女性が体調にあわせて働き続けられるための職場等について考えたい。

1――はじめに

2021年にNHKや労働政策研究・研修機構等が更年期症状を経験した40~59歳の有業男女に行った「更年期と仕事に関する調査20211」によると、更年期症状が原因で、「非正規化」「降格・昇進辞退」「労働時間・業務量減」「仕事をやめた」のいずれかに当てはまる割合は、調査対象となった女性全体の15.3%にのぼった2。中でも、「仕事をやめた」は9.4%と高い。この調査をはじめ、国内で実施された、いくつかの調査をもとに、2024年2月、経済産業省は女性の更年期症状による経済損失を年間1.9兆円と見積もる試算を公表した3。内訳は、欠勤が約1,600億円、パフォーマンス低下が約5,600億円、そして離職が約10,000億円である。さらに離職等の場合の追加採用にかかる費用が約1,500億円としている。男性の更年期症状による損失4は、1.2兆円と見積もっており、その内訳として、欠勤が1,100億円、パフォーマンス低下が約4,000億円、離職が約5,800億円、追加採用にかかる費用が約1,100億円である。女性の離職にともなう損失は他と比べても大きいとされている。

近年、学校卒業後、継続して就労している女性が増えたことに加え、第二次ベビーブーマーが50代を迎え更年期症状に悩まされる女性就労者はかつてないほど多いと考えられる。キャリアを積んだ女性が増える中、更年期症状によって離職したり、自分が望むキャリアをあきらめる女性がいるとすれば、女性本人だけでなく企業にとっても、また社会全体でみても大きな損失となる。経済産業省の公表資料によれば、約7割の女性が健康や体に関する十分な支援がないと感じており、望むサポートとしては、上司や周囲の理解、休暇制度や時短勤務など仕事との両立を図るための支援、業務分担や適切な人員配置等となっている。健康経営度調査においても2023年度以降、女性の健康に関する設問の認定要件が厳格化する等、取組みの充実を推進している。

しかしその一方で、現在の中高年女性には、若いころから家庭を優先しながら働いてきた人も多い。中高年女性が更年期症状をきっかけに離職に至る理由には、自分自身の健康上の問題だけでなく、子どもの学校や受験、高齢となった親の介護等、家族の生活を維持するためや、子どもの養育費等に目途がたった等、家庭の事情も考えられ、企業における制度充実だけでは解決できない問題もあると考えられる。

そこで、本稿では、ニッセイ基礎研究所が2024年3月に実施した「女性の健康に関する調査」を使って、退職、休職、配置転換等を行った人について、その時の仕事や家庭における事情について尋ねた結果を紹介する。

1 NHK、(独)労働政策研究・研修機構、(一社)女性の健康とメノポーズ協会、特定非営利活動法人POSSEによる共同企画。

2 周燕飛「NHK実施「更年期と仕事に関する調査2021」結果概要-仕事、家計への影響と支援について-」(https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/collab/nhk-jilpt/docs/20211103-nhk-jilpt.pdf)

3 経済産業省(2024年2月)「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf)

4 経済産業省の資料では、男性の更年期症状による経済損失も試算されているが、男性の更年期症状については、「概ね40歳以降に男性ホルモン(テストステロン)の減少により、女性更年期障害と類似した症状を呈するが病態が複雑でまだ十分に解明されていない」と注記している。

2――基礎研結果

1|調査の概要および分析対象者の概要

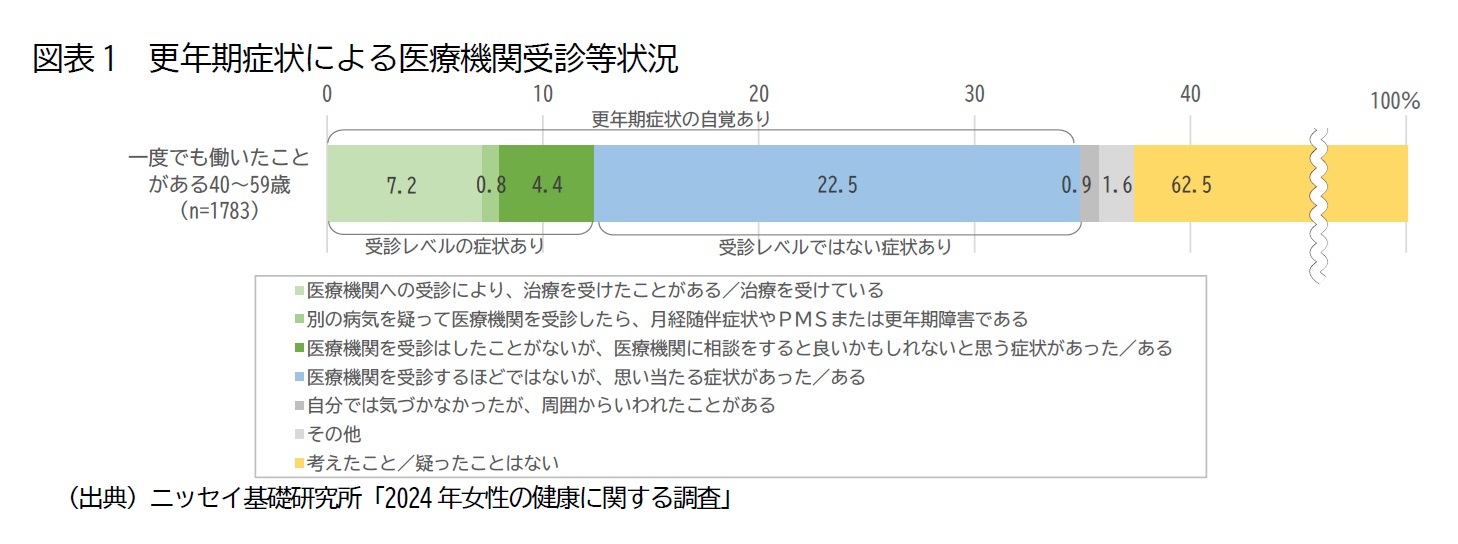

本調査は、ニッセイ基礎研究所が2024年3月に全国20~59歳の女性を対象にインターネットで行った調査で、3,000名から回答を得た5。このうち、一度でも働いたことがある40~59歳1,783名を対象に、更年期症状による医療機関受診等状況を尋ねた結果を図表1に示す。

「医療機関への受診により、治療を受けたことがある/治療を受けている」が7.2%、「別の病気を疑って医療機関を受診したら、更年期障害である可能性を指摘された」が0.8%、「医療機関を受診はしたことがないが、医療機関に相談をすると良いかもしれないと思う症状があった/ある」が4.4%、「医療機関を受診するほどではないが、思い当たる症状があった/ある」が22.5%で、この計34.9%(623名)が、自分自身で更年期症状を自覚していると思われた。このうち、「医療機関への受診により、治療を受けたことがある/治療を受けている」「別の病気を疑って医療機関を受診したら、更年期障害である可能性を指摘された」「医療機関を受診はしたことがないが、医療機関に相談をすると良いかもしれないと思う症状があった/ある」の12.4%(221名)は医療機関を受診しているか、受診を検討するほどの症状があると考えられた(以下、「受診レベルの症状あり」とする。)。「受診レベルの症状あり」ではない「更年期症状の自覚あり」は、「医療機関を受診するほどではないが、思い当たる症状があった/ある」という状態で、全体の22.5%(402名)を占めた(以下、「受診レベルではない症状あり」とする。)。

以下では、一度でも働いたことがある40~59歳の女性のうち、更年期症状の自覚がある623名(受診レベルの症状ありが221名、受診レベルではない症状ありが402名)を対象に分析する。

5 ニッセイ基礎研究所「女性の健康に関する調査」2024年

2|仕事への影響

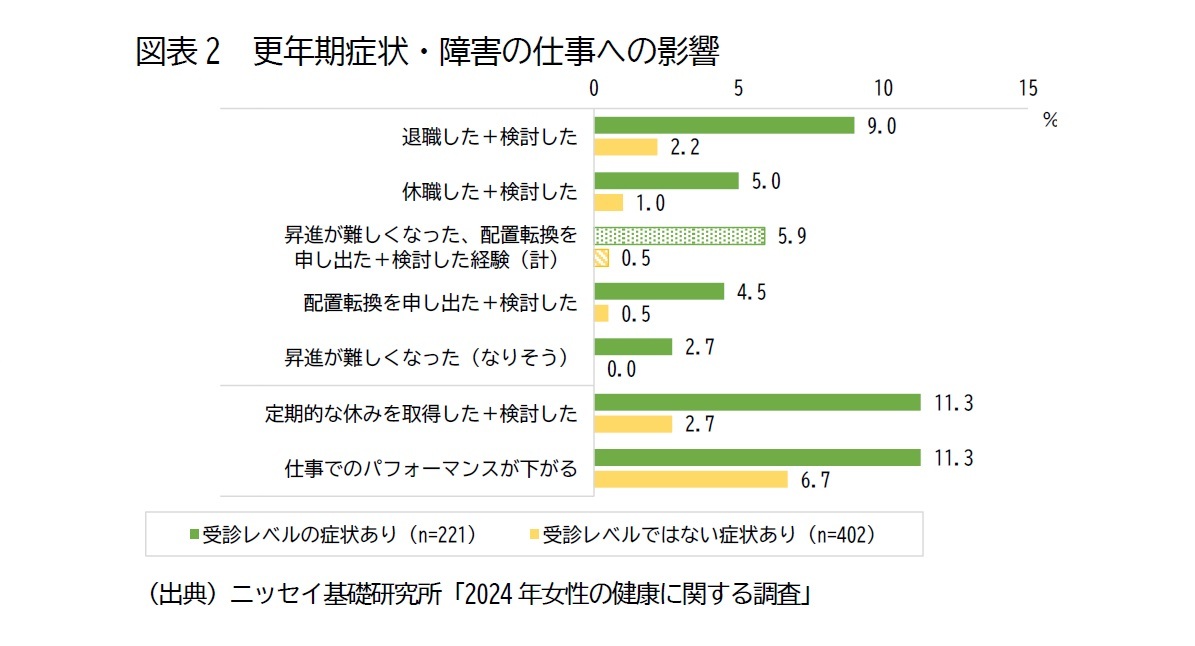

更年期症状を自覚している人について、更年期症状・障害の仕事への影響を図表2に示す。

受診レベルの症状がある人では、仕事の継続やキャリア形成の妨げとなり得る、退職、休職、配置転換、昇進に関する影響として、9.0%が「退職した+退職を検討した」と回答していた。また5.0%が「休職した+休職を検討した」、4.5%が「配置転換を申し出た+申し出ることを検討した」、2.7%が「職場において、昇進が難しくなった(なりそう)」と回答していた。なお、「配置転換を申し出た+検討した、または昇進が難しくなった(なりそう)」のいずれかにあてはまる割合は5.9%だった。また、仕事の継続やキャリア形成を妨げるほどではないにしても仕事を継続する中でも影響はあり、「定期的な休みを取得した+定期的な休みを検討した」「仕事でのパフォーマンスが下がる」がそれぞれ11.3%だった。

受診レベルではない症状がある人では、受診レベルの症状がある人と比べて仕事への影響は大幅に低かった。しかし、「退職した+退職を検討した」は2.2%、「仕事でのパフォーマンスが下がる」は6.7%であり、受診レベルではない症状がある人のボリュームを考えれば、受診レベルではない症状であっても企業が対処していかなくてはいけない課題だろう。

なお、図表2に示した影響以外に、「進学や就職・転職の際、妨げになった/なりそう」が、受診レベルの症状がある人で13.1%、受診レベルではない症状がある人で4.1%となっており(図表略)、更年期症状を自覚している人、特に受診レベルの症状がある人では、退職や休職、配置転換以外にも仕事を継続していても、パフォーマンスが低下したり、体調を理由に思いとどまることがありそうだ。

3|退職、休職、配置転換等の理由

では、仕事の継続やキャリア形成の妨げとなり得る更年期症状をもつ女性が、退職、休職、または配置転換等の申し出のいずれを選んでいるだろうか。退職や休職をしたり、配置転換を申し出た、またはこれらを検討した、昇進が難しくなると感じた等(以下「退職、休職、配置転換等」とする。)が起きた時の理由を複数回答で尋ねた6。さらに、「退職、休職、配置転換等」が起きた時の職場や家庭等の状況を複数回答で尋ねた7。これらの結果は、いずれも「退職、休職、配置転換等」の選択に関連すると思われることから、本稿では、両設問の選択肢を合わせて、「体調」「自信・余裕喪失」「職場が合わなかった」「職場に迷惑」「家族の面倒」「勧められた」の6つのグループに分類し、図表3に、グループに属する選択肢のいずれか1つでも回答した人の割合を示した8。

6つのグループの中で高かったのは「体調」と「自信・余裕喪失」で、59.1%だった。次いで、「職場が合わなかった(56.1%)」「職場に迷惑(50.0%)」「家族の面倒(31.8%)」「勧められた(13.6%)」の順だった。それぞれ、更年期症状やそれ以外の病気にともなう体調不良や、更年期症状が直接の原因かはわからないが、仕事生活において自信や余裕を喪失したこと、業務内容や同僚など、職場が合わないと感じたこと、職場において負担感が大きかったり休むことなどで迷惑がかかるといった思いのほか、職場や産業医から勧められたことなどである。また、その時の家庭の状況も退職、休職、配置転換等の選択に影響があるようだ。今回分析対象とした40~59歳は、家庭内で負担が大きい女性も多い。子どもの年齢も様々だと考えられ、子どもがある程度大きくなっていても、就学中であれば、部活や受験等、乳幼児期とは異なる養育負担がある。また、親(義親)の加齢にともなって家庭内での負担が増えている可能性も考えられる。

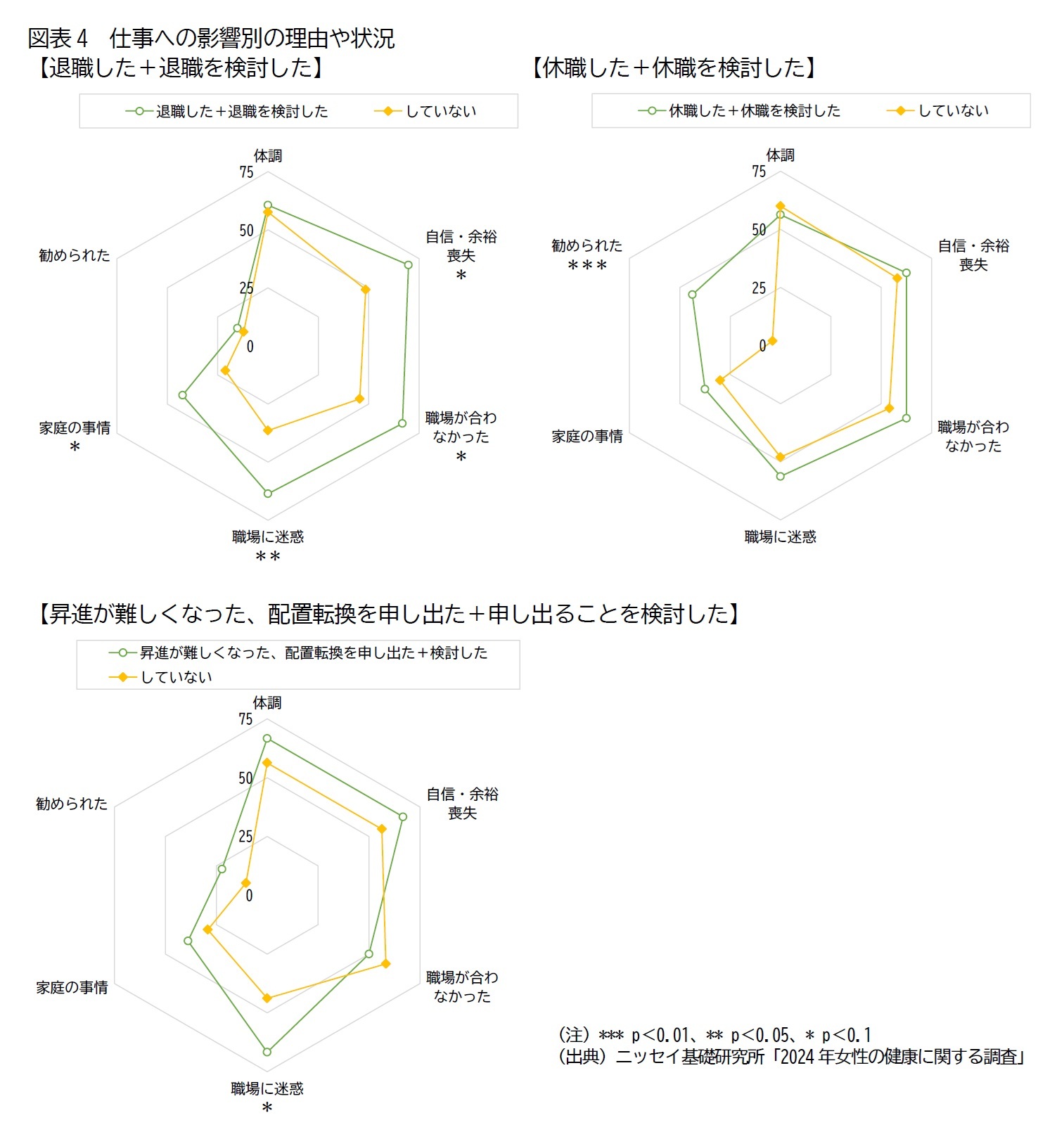

「退職、休職、配置転換等」のうち、「退職した+退職を検討した」「休職した+休職を検討した」「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」と回答した人の、それぞれにおける特徴をみる(図表4)。

「退職した+退職を検討した」人は、仕事自体から離れようとした人であるのに対し、「休職した+休職を検討した」人は仕事を継続する可能性を残した人、「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」人は仕事を継続しようとした人と考えられる。今回の調査では、これらのすべてを合わせても該当するのは66人と、人数が少なかったため、以後は参考として傾向をつかむ程度にとどめる。

仕事への影響別に見ていくと、「退職した+退職を検討した」人は、それ以外の人と比べて、「体調」と「勧められた」は差がなかったが、「自信・余裕喪失」「職場が合わなかった」「 職場に迷惑」「家族の面倒」が高かった。更年期による退職には、体調や職場環境のほか、家族の状況も影響する可能性が考えられた。また、「自信・余裕喪失」「職場が合わなかった」「 職場に迷惑」は更年期症状にともなう心身の不調が表れた結果かもしれない。続いて、「休職した+休職を検討した」人は、それ以外の人と比べて「勧められた」が高く、体調と仕事の継続を考えて職場や産業医等から休職する案を提示された可能性が考えられる。「勧められた」は、「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」や「退職した+退職を検討した」では、該当する人とそれ以外の人とでほとんど差がないことが特徴で、職場では、休職を勧めることが多いのかもしれない。最後に、「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」人は、それ以外の人と比べて「職場に迷惑」が高く、その時の職場における負担を減らしたり、仕事を継続できるような配置転換を申し出ることで仕事を継続しようとしていると考えられる。「職場に迷惑」以外は十分な差はないものの、「体調」「自信・余裕喪失」「家族の面倒」「勧められた」はいずれもあてはまる人でどちらかと言えば高いのに対し、「職場が合わなかった」はどちらかと言えば低い。また、更年期症状が出た時に、「勤め先の制度(特別休暇等・短時間勤務等)を利用した」と回答していたのは、「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」が16.7%と、「退職した+退職を検討した」の3.0%、「休職した+休職を検討した」の6.3%と比べて高い傾向があり(図表略)、仕事の継続を考えようとしている様子が伺える。

「退職した+退職を検討した」「休職した+休職を検討した」「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」のいずれについても、「体調」は該当する人とそうでない人との差は小さく、症状の程度による差はあるかもしれないが、「体調」に分類した3つの選択肢にあてはまるかどうかによる差はないようだ。

6 選択肢は、「仕事を続ける自信がなくなったから」「症状が重かったから・働ける体調ではなかったから」「職場や会社に迷惑がかかると思ったから・居づらくなったから」「更年期のために仕事を休むことができなくなったから」「治療と仕事の両立が難しかったから」「育児や介護と仕事の両立が難しかったから」「勤め先から指示・命令されたから」「同僚や上司等に言われたから」「産業医や主治医から薦められたから」「その他」とした。

7 選択肢は、「職場における業務が合わなかった」「職場における同僚や上司が合わなかった」「 日々の生活において時間に余裕がなかった」「職場における責任が大きかった」「通勤時間が長い等、通勤の負荷が大きかった」「更年期症状以外に、別の病気を抱えていた」「家族の仕事や体調管理等で、家庭内での負担が大きかった」「子どもの世話や子どもの受験等で、家庭内での負担が大きかった」「職場の温度や照明、騒音等、職場の環境が合わなかった」「親や親せき等の介護や介助で、家庭内での負担が大きかった」「その他」とした。

8 グループ分けは因子分析の結果を参考にした。

3――おわりに

以上のとおり、本稿では、40~59歳で更年期症状を自覚している女性を対象に、更年期症状が仕事に与えた影響や、退職や休職、配置転換等を行った理由とその時の状況について、ニッセイ基礎研究所が2024年3月に行った調査から紹介した。

今回の調査で、40~59歳の女性のうち、受診レベルの更年期症状を自覚している人は12.4%、受診レベルではない更年期症状を自覚している人は22.5%だった。仕事への影響は、受診レベルの更年期症状を自覚している人で高く、「退職した+退職を検討した」が9.0%、「休職した+休職を検討した」が5.0%、「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」が5.9%だった。退職や休職をしたり、配置転換を申し出た、またはこれらを検討した、昇進が難しくなると感じた等を合わせて、仕事の継続やキャリア形成の妨げとなり得る影響と考えると、仕事の継続やキャリア形成の妨げとなり得る影響があったのは、更年期症状を自覚している40~59歳女性の10.6%だった。

退職や休職、配置転換等を選んだ理由としては、体調の問題のほか、仕事生活の中で自信・余裕喪失(いずれも59.1%)、職場が合わなかった(56.1%)、職場に迷惑がかかると思った(50.0%)、家族の面倒をみる(31.8%)、勧められた(13.6%)等があがった。「退職した+退職を検討した」「休職した+休職を検討した」「昇進が難しくなった、配置転換を申し出た+検討した」それぞれについての理由の特徴は、分析対象者の人数が少ないため、大まかな傾向だけとらえると、配置転換を申し出ることで仕事を継続することを選んだ人は、勤め先の制度(特別休暇等・短時間勤務等)も利用する傾向があり、各種制度を活用して、仕事を継続しながら体調が悪い時期を乗り切ろうとしている可能性が伺えた。それに対して、退職したり検討をしている人では、職場が合わなかったり、家族の事情も影響している可能性があった。ただし、職場が合わないことや、自信や余裕の喪失、職場に迷惑をかけているように感じること自体が、更年期症状による心身の不調にともなうものである可能性があることから、退職を検討したくなる程悪化する前に更年期症状に気づき、対処することが重要と思われる。また、休職については、職場から勧められた人が多いことから、体調不良を相談された場合、職場は配置転換や退職より休職を勧めることが多い可能性がある。しかし、従業員の希望があるならば、休職だけでなく、業務負荷の軽減や働き方の見直し、場合によっては配置転換を含めて、継続して働くための策や、もとの勤務に戻るまでの道筋についても話し合えるような職場環境であることが望ましいのではないだろうか。

退職した、または退職を検討した人に多い「家族の面倒」については、これまでの女性の働き方が変わってきた経緯もあわせて考える必要があるだろう。これまでの中高年女性には、若いころから家庭を優先しながら働いてきた人もあったと思われる。自分自身の健康上の問題があるうえに、子どもの学校や受験、高齢となった親の介護等が重なれば、勤務先の各種制度を使って医療機関を受診しながら働き続けるのではなく、家族の生活に合わせる可能性もあり、そういった働き方も尊重される働き方の1つだろう。しかし、最近では、子どもを育てながらキャリアを築いてきた女性も増え、指導的地位の女性や役員の女性比率を高めることの重要性が認識されてきている、企業においても各家庭においても、女性の更年期における離職等は、これまで以上に損失が大きくなる可能性がある。各家庭でもサポートが必要となるだろう。

女性の更年期症状は、症状が多岐にわたることから、本人も気づかないまま、放置しているケースがあるとされる9。まずは、女性自身が、心身が疲弊する前に自分の体調に気づくことが大切だろう10。企業においても、相談しやすい環境を整えたり、医療機関を受診するための支援体制が期待される。働き続けたい人やキャリアを積んでいきたい女性が、健康上の問題を理由に断念せざるを得ない状況を改善するために、更年期症状に関する知識や利用できる各種制度等、職場における知識と理解を広めることが大切になるだろう。

9 村松容子「イメージする更年期症状は、実際の症状と結構違う~実際はホットフラッシュやイライラばかりではない」ニッセイ基礎研究所 基礎研レター(2024年4月30日)

(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/78379_ext_18_0.pdf?site=nli)

10 村松容子「女性の更年期症状と就労」ニッセイ基礎研究所 基礎研レポート(2024年3月26日)

(https://www.nli-research.co.jp/files/topics/78024_ext_18_0.pdf?site=nli)

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、

その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、

いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

ニッセイ基礎研究所は、年金・介護等の社会保障、ヘルスケア、ジェロントロジー、国内外の経済・金融問題等を、中立公正な立場で基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しているシンクタンクです。現在をとりまく問題を解明し、未来のあるべき姿を探求しています。

https://www.nli-research.co.jp/?site=nli

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント