会社員のキャリアビジョン~男女別・年齢別の比較からみるキャリア志向の変化と管理職登用

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任

村松 容子氏

はじめに

企業における女性管理職や女性役員の登用に関して数値目標が掲げられている。例えば、内閣府の「第5次男女共同参画基本計画(2020年策定)」では、指導的地位に占める女性の割合を30%程度とすること、「女性版骨太の方針」では、プライム市場の上場企業の女性役員比率を30%とすること等が目標として掲げられている。

その背景には、女性のキャリア形成や待遇改善といった労働者個人の働き方の選択肢を広げる動きに加え、女性活躍に対する評価やダイバーシティの推進を通じて経営の多様性を高めたいという企業側の狙いがある。なかでも女性の登用は、多様な人材活用を象徴する取り組みとして注目されてきた。

近年、役員への女性登用は増加しているが、その約9割は社外からの登用であるとされている1。管理職や役員に関して、社内登用を進めるにあたっては、経験を積んだ人材の不足等や、昇進にともなう重責を好まない傾向があることが、課題としてあげられることが多い2。さらに、人々のキャリアビジョンは、性別や年代だけでなく、時代の価値観によっても変化しており、最近では、男性を含めて管理職になりたがらないということも指摘されている3。

会社員は、長期的な働き方としてどのようなコースが望ましいと考えているのだろうか。

本稿では、ニッセイ基礎研究所が被用者を対象に毎年実施している「被用者の働き方と健康に関する調査4」から、「あなたにとって、長期的な働き方として次のうちどのようなコースが望ましいと考えますか」という問いの回答結果をもとに、人々が今どのような働き方を望んでいるのかを探りたい。

1 大内章子(2025年03月28日)「管理職比率の「数合わせ」から、組織改革を通じた「本当の女性登用」へ(https://www.works-i.com/research/project/work-style/expert/detail009.html)」リクルートワークス研究所サイト(2025年6月12日アクセス)

2 帝国データバンク(2024年8月23日)「女性管理職の割合は平均10.9%、初の1割超え~課題認識、「女性の昇進意欲」が企業規模間で大きな差~(https://www.tdb.co.jp/report/economic/8yjpiuu2-po/)」TDB Business View(2025年6月12日アクセス)

3 NHK就活ニュース(2024年7月23日)「「管理職になりたくない」そんな若者が増えるワケ(https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/syukatsu/syukatsu1212)」(2025年6月12日アクセス)

4 本調査は、全国の18~64歳の被用者(公務員もしくは会社に雇用されている人)の男女を対象とするインターネット調査で、全国6地区、性別、年齢階層別(10歳ごと)の分布を、2020年の国勢調査の分布に合わせて回収している。調査は毎年 3月に実施しており、回収数は、2019年から順に、6201、6485、5808、5653、5747、5725だった

キャリアビジョンの変化

性・年齢群の特徴

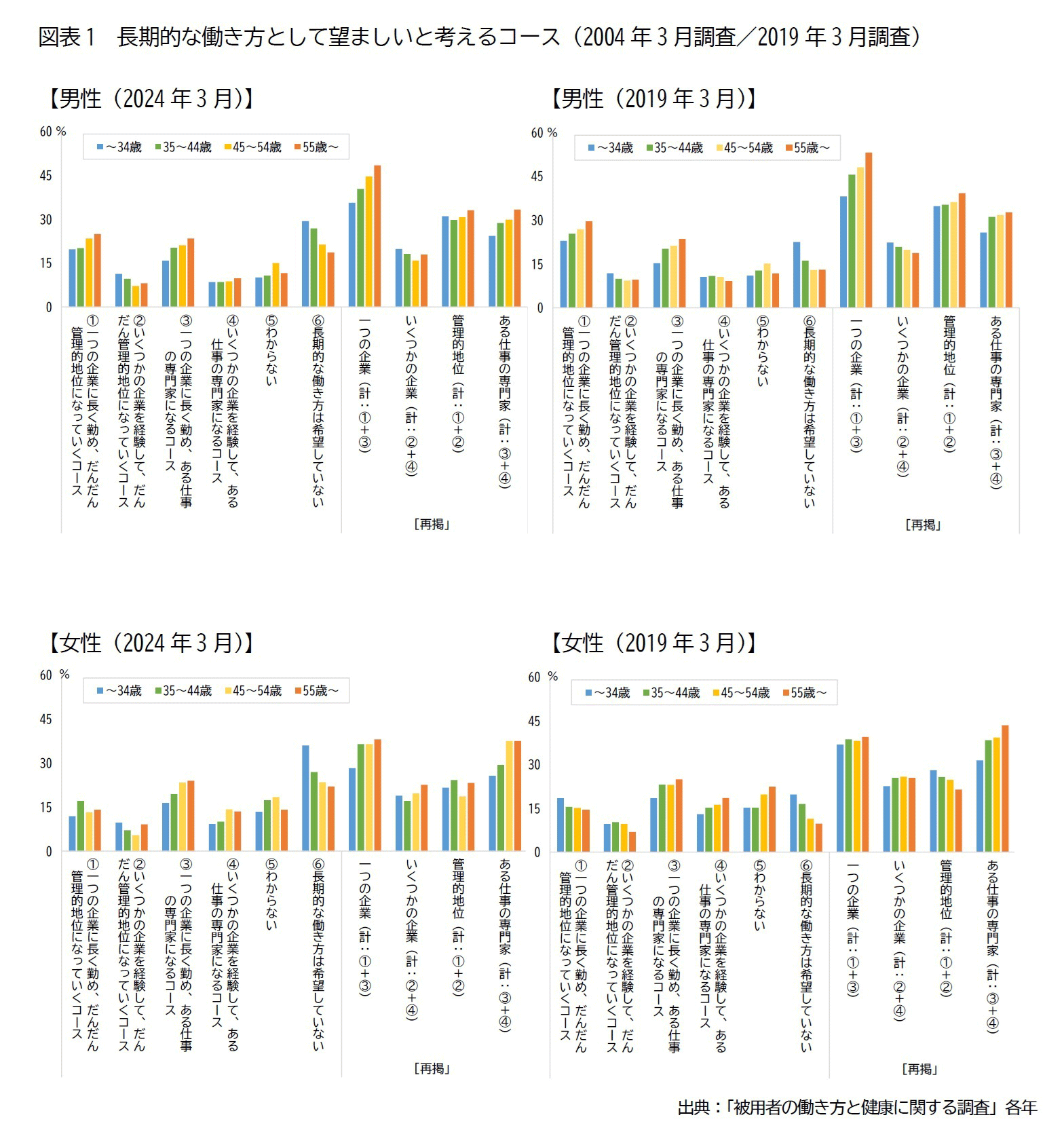

長期的な働き方としてどのようなコースが望ましいと考えているか尋ねた結果を、性・年齢群別・調査年別に示したものが図表1である。

まず、2024年調査の結果を、男性について年齢群別にみると、「①一つの企業に長く勤め、だんだん管理的地位になっていくコース」「③一つの企業に長く勤め、ある仕事の専門家になるコース」は高年齢ほど高く、高年齢ほど「1つの企業(①+③)」に勤め続けることを望ましいと考えている。反対に、若年齢ほど高いのが「⑥長期的な働き方は希望していない」だった。

「管理的地位になっていく(①+②)」と、「ある仕事の専門家となっていく(③+④)」を比べると、管理的地位になっていくことが望ましいと考えている割合が44歳以下でやや高い。

続いて、女性について年齢別にみると、若年齢ほど「⑥長期的な働き方は希望していない」が高いのは男性と同じ傾向だった。特に34歳以下女性においては、「⑥長期的な働き方は希望していない」と回答した割合が、35歳以上の女性や男性と比べて突出して高かった。「1つの企業(①+③)」に勤め続ける意向は、35歳以上で34歳以下と比べて高かったが、35歳以上でも男性で最も低かった34歳以下と同水準に留まった。女性は、「1つの企業(①+③)」に勤め続けるとしても、管理的地位となっていくことより、ある仕事の専門家となっていくことを望ましいと考えていた。

5年間の変化

2019年調査(5年前)の結果も、男女とも年齢における特徴は2024年調査と同様だった。男性、特に高年齢男性ほど「1つの企業(①+③)」に勤め続けることや「管理的地位になっていく(①+②)」は高く、女性は、管理的地位となっていくことより、ある仕事の専門家となっていくことを望ましいと考えていた。また、男女とも若年ほど「⑥長期的な働き方は希望していない」が高かった。

2019年調査から2024年調査への変化に注目すると、2019年調査は、「⑥長期的な働き方は希望していない」が、男女ともすべての年齢群で2024年調査と比べて低く、この5年間で「⑥長期的な働き方は希望していない」があらゆる層で増加していた。反対に、この5年間で男性は「①一つの企業に長く勤め、だんだん管理的地位になっていくコース」が低下していた。その結果、2019年調査では、男性は全年齢群で「管理的地位(計:①+②)」が「ある仕事の専門家(計:③+④)」より高かったが、2024年調査では両者は同水準となり、男性も女性と同様に「ある仕事の専門家(計:③+④)」を望ましいと考えるようになっていた。男性で、「1つの企業(①+③)」に勤め続けることが低下していたが、「いくつかの企業(②+④)」が上昇しているわけではないことから長期にわたって働くことを希望する人々の多くは、転職を通じてスキルを高めていくことよりも、引き続き1つの企業で働き続ける姿を思い描いているようだ。

女性は、2019年には「管理的地位(①+②)」が低年齢ほど高く、若年齢者で管理的地位への関心が高かったと思われたが、2024年には若年齢も低下していた。しかし、35歳以上で「①一つの企業に長く勤め、だんだん管理的地位になっていくコース」が男性ほど顕著には低下していなかった。

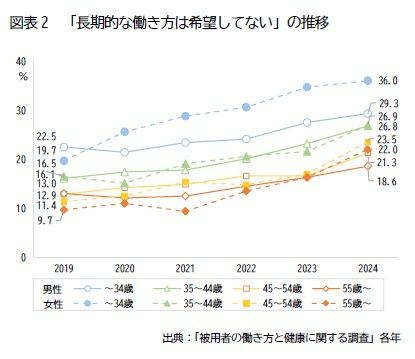

34歳以下女性の「⑥長期的な働き方は希望していない」は、2019年調査でも35歳以上女性や男性と比べて高かったが、2024年調査ほど突出していなかった。そこで、「⑥長期的な働き方は希望していない」のみ、毎年の性別・年齢群別推移をみると、いずれも5年間にわたって、それぞれ継続的に上昇する傾向があった(図表2)。2019年からの上昇幅は、34歳以下女性が16.3ポイントで最も高く、34歳以下の女性は他層と比べて、「⑥長期的な働き方は希望していない」が上昇し続けているようだ。

おわりに

キャリアビジョンの変化

以上のとおり、本稿では、長期的な働き方としてどのようなコースが望ましいと考えているか、2024年の調査結果の性・年齢群別結果を中心に紹介した。

1つの企業に勤め続け、管理的地位になっていく働き方は、男性、特に高年齢男性ほど望ましいと考えていたが、いずれも、高年齢男性を含む男性全体で低下傾向にあった。反対に、ある仕事の専門家となることを望ましいと考える割合は上昇傾向にあり、2024年には管理的地位になっていくことと同水準まで上昇していた。

女性については、長期的に一社に勤め続けることや、管理職などの管理的地位を目指すことに対する志向が、男性ほど高くない。2019年調査では、若年層ほど管理職志向が高かったことと、2024年調査において35歳以上の女性ではその傾向が男性ほどは下がらないことから、女性活躍推進の取り組みが一定の効果を上げている可能性が考えられた。

しかし2024年調査では、34歳以下の女性において管理職志向の低下がみられた。この層では、長期的な働き方を望まない割合も他層と比べて高まっており、働き方に対する価値観が変化していると考えられる。この年代は、結婚や出産、育児といったライフイベントの可能性を多く持つ一方で、キャリアにも期待がかかる時期にある。家庭内での役割分担の見直しが進まない中で、両立を強く意識させられる状況が影響しているのかもしれない。

また、男女共通の変化として、すべての年代で「長く働くこと」そのものへの志向が弱まりつつある。管理職よりも専門性を深める方向に価値を置く傾向も男女に共通してみられ、キャリア観が「一社での昇進」から「スキルの蓄積と市場価値の向上」へと移行しつつある様子がうかがえる。

企業施策への示唆

企業における多様性推進の視点でみると、女性の管理職や役員への登用は、女性労働者自身の待遇面での改善や働き方の選択肢を広げる役割のほか、女性活躍をめぐる評価やダイバーシティの推進によって経営の多様性を高める役割がある。一般に、経営層に携わるには、ある程度の期間にわたって所属していたり、一定のマネジメント経験がある方が、社内において納得感があると思われるが、最近では、管理職という役職は「組織の意思決定層への通過点」である一方で、「現場の負担が集中する役職」にもなっており、負担が指摘されている5。負担が大きいことや、負担が大きいことで、管理職の役割が担えないことが、管理職を敬遠する要因となっているのであれば、管理職を取り巻く職場環境や役割の再構築が必要となるだろう。

また、本稿で見たとおり、男女問わず、仕事面でのスキル向上への関心は高まっている。経営層の多様化を目指すことに立ち返れば、「管理職を経て経営に携わる」というキャリアコースだけでなく、専門性や実務経験を生かして経営に関与する道を整備することも考え得る。これにより、女性や専門職など多様なバックグラウンドを持つ人材が意思決定に参加できるようになり、組織のガバナンス強化にもつながるのではないだろうか。

5 坂爪洋美(2020年11月25日)「管理職の役割の変化とその課題──文献レビューによる検討(https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2020/12/pdf/004-018.pdf)日本労働研究雑誌 2020年12月号(No.725)(2025年6月12日アクセス)

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント