2030年までに女性管理職比率30%達成を目指し、日本企業は女性社員の社内昇進、女性管理職の社外登用、家庭や育児との両立支援など、さまざまな取り組みを進めています。しかし、当事者である女性の多くは管理職になりたいという意欲が低く、企業とは温度差があるようです。女性管理職に社内で活躍してもらうため、また管理職一歩手前の段階にある女性社員のモチベーションを高めるためには、どうすればいいのでしょうか。女性社員向けキャリア形成支援サービスを展開する、ベネッセコーポレーションの白井あれいさんと、女性役員や管理職・候補者の人材紹介サービスを展開する、Warisの田中美和さんにお話をうかがいました。

- 白井 あれいさん

- 株式会社ベネッセコーポレーション

大学・社会人カンパニー 女性キャリア支援事業部 部長

大学卒業後、厚生労働省に入省。法改正担当を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーに転職し、戦略コンサルタントとして勤務。出産後、生後半年の長男を連れて、英オックスフォード大学大学院に留学。帰国後、資生堂に転職し、グローバルブランドの戦略立案等を担当。シンガポール勤務を経て、2020年にベネッセコーポレーション入社。

- 田中 美和さん

- 株式会社Waris

共同代表/共同創業者

大学卒業後、日経ホーム出版社(現日経BP社)入社。働く女性向け情報誌『日経ウーマン』の編集記者として、3万人以上の働く女性に取材・調査を行う。退職後フリーランスのライター・キャリアカウンセラーを経て、2013年Waris設立。一般社団法人「プロフェッショナル&パラレルキャリア フリーランス協会」理事。

「完璧でなければ管理職になれない」と思い込む女性たち

現在の日系企業の女性管理職を取り巻く現状についてお聞かせください。

白井:上場企業を中心に「女性管理職を増やそう」という気運が高まっています。「2030年までに女性役員比率30%」という政府の目標があるため、部署ごとに女性管理職の数値目標を定めている企業もあります。一方で当事者である女性は、管理職になりたくなく自分がなれるとも思わない人が依然として多いのが現状です。

実は管理職になりたいという意欲に、家庭の状況は影響しないことがわかっています。企業では、育児休業やフレックスタイム制などの両立支援が充実してきていて、女性が管理職になるまでの支援体制が整いつつあります。問題は管理職になったら、急に男性中心の社会に入っていくことです。

女性は「管理職たるもの、完璧でなければ」と思い込む傾向があります。男性には周囲に男性管理職が多くいるため「管理職になるとあのようになるのか」「あれくらいなら自分にもできそうだ」と具体的にイメージできるため、管理職になりたくない気持ちがあっても、なれないとは考えません。一方で女性には同性の管理職が周りにいないので、自分が管理職になるイメージすらできない。「コミュニケーション力が高く、部下への気遣いやいざというときの決断力もある」といった、何でもこなせるキャリアウーマンでなければ管理職は務まらないと考えているのです。

実際の女性管理職は、どうなのでしょうか。やはり何でもできる「選ばれし存在」なのですか。

白井:もちろん、そんなことはありません。女性社員がイメージする突発的な対応や、どうしても出席しなければならない時間外の会議などは、せいぜい月に1回程度です。管理職に就いた女性たちは、「誰にも頭を下げず、自分で仕事やスケジュールを調整できるから楽」「入ってくる情報量が格段に増えて働きやすくなった」と管理職のメリットを語ります。「管理職は大変」というイメージは根強いのですが、私が知る範囲で管理職を辞めたいと言う女性はほぼいません。

田中:私が共同代表を務めるWarisでは、女性役員や管理職・候補者の人材紹介サービスと企業の人材採用・育成の支援を行っています。毎年女性役員に関する実態調査を行っていますが、女性社員の昇進意欲を停滞させる原因は「ロールモデル不足」「女性が管理職や役員を目指すことに対する周囲の理解や欠如」が同率トップです。女性管理職が少ないために女性社員は将来像を描けず、主流派である男性側も彼女たちに適切な対応ができていないのです。

男性管理職や同性の部下に相談できず、孤立する女性管理職

社内で女性が管理職に昇進した場合、本人や周囲にはどんな影響があるのでしょうか。

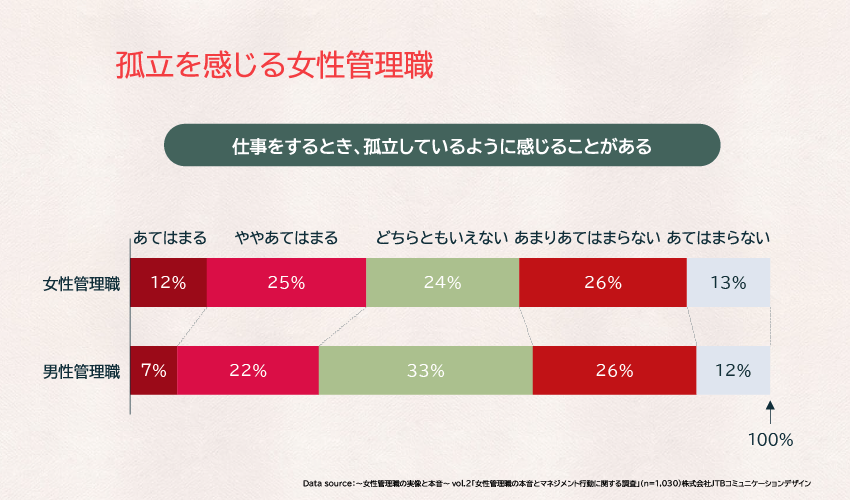

白井:管理職として働く女性はまだ少ないため、男性管理職の多い職場で孤立しやすい傾向にあります。JTBコミュニケーションデザインの調査では、「仕事をするとき、孤立しているように感じることがある」という質問に、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した女性管理職は37%。男性管理職よりも8ポイント高い数字です。

学生時代には、女性がリーダーを務める場面を多く目にします。しかし、社会人になると、企業における役職者の多くが男性となり、職場環境は男性中心に変わることが一般的です。そんな社会で長年サポート的な仕事に従事すると、管理職になりたいという意欲すらなくなってしまいます。企業は、管理職に抜てきする以前の段階で、女性にリーダーを任せる機会を与えることが重要です。

管理職同士なら分かり合える部分も出てくると思うのですが、同じ立場の男性管理職に悩みを相談できないのでしょうか。

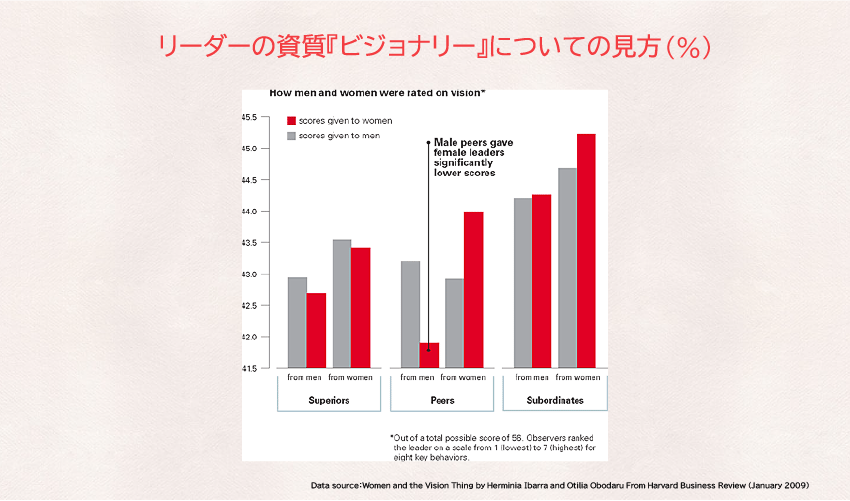

白井:ハーバードビジネスレビューの調査を見ると、自分の部下(Subordinates)や上司(Superiors)からの評価は男女ともそこまで差はありません。ところがPeers(同僚)になると、男性管理職による女性管理職への評価が著しく低いことが見て取れます。つまり男性管理職は自分と同じ立場である女性管理職のことをむしろ非常に厳しく見ていて、「彼女が成果を出したら、自分のポジションが危うくなる」と内心では恐れているといわれます。こうした気持ちでいる同僚の男性に、女性は相談なんてできません。

だからといって、部下である女性社員に管理職としての悩みを打ち明け、弱音を吐くことは難しい。周りに相談できる人がいないため、結果として女性管理職は孤独になりやすくなっているのです。

田中:本来ならこうした構造は企業内で改善する必要があるのですが、推進する側のDE&I担当者が少ないため、手が回らないという背景もありますね。

社外登用には、複数人の採用や相談役の設置などが必要

社外から女性の管理職や管理職候補者を中途で採用するケースもあります。この場合は、どんな課題があるのでしょうか。

田中:女性管理職はただでさえ少数派です。加えて中途入社となると、二重の意味でマイノリティーに陥ります。男性管理職の中でうまくやっていかなければならないことに加えて、周りに誰も知り合いがいない状態からスタートするので、困難な状況に陥ります。私は、女性管理職の外部登用を考える企業には二人以上採用することを薦めています。中途入社者が複数人いれば一緒に励まし合い、仕事での問題も指摘し合うことができます。

白井:中途採用の場合は、社内のルールや人間関係について、仕事をしながらキャッチアップしてもらう必要があるので、社内事情に精通した相談役を一人付けるのもいいですね。社内用語や管理システム、さらにどこに『地雷』があるのかなどについて気軽に確認できる存在が一人でもいれば、仕事もスムーズに進みます。

同じ立場に就く女性の話を聞くなどの「刺激」が意欲を高める

企業は女性管理職の登用を進めていますが、日系企業における女性管理職比率が30%に到達するのはかなり先になりそうです。数少ない女性管理職が社内で活躍するためには、何が必要だと思いますか。

白井:まず企業は「環境を整備しなければ、女性管理職に逃げられる」と危機感を持つ必要があります。現在管理職に就いている女性は、必死に男性中心社会を切り開いている存在。昨今は売り手市場であり、さらにどの企業も女性管理職を求めているため、自社で頑張る意味が見出せなければすぐに転職できてしまいます。企業は、早期に女性同士のネットワーキングを構築するなど、女性が孤立する前に環境を整備することが重要です。

また、今いる女性管理職に「刺激」を与えることも大切です。手探りでキャリアを歩む女性管理職の意欲を引き出し、「この会社でもっと頑張りたい」「10年後はこのようになりたい」などと思ってもらうためには、世の中にどのような女性管理職がいるのかを知ってもらうのが有効です。

当社が企業向けに提供している、女性社員のキャリア形成支援サービス「withbatons(ウィズバトンズ)」では、女性が外部企業の先輩女性6人に相談するというメンタリングを行います。相談に乗る立場のメンターは現役の女性管理職リーダー層。相談する側(メンティー)は社内の人間に話しにくいことも話せて、自社では出会えないキャリアを持つ人の話を聞くことができます。

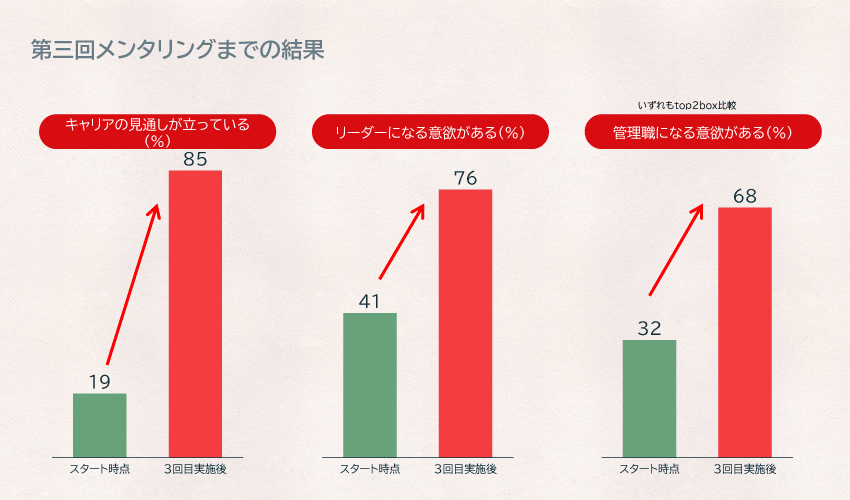

3ヵ月間、3人とメンタリングしたメンティーを対象としたアンケートでは、興味深い結果が出ました(2024年6月にサービスローンチのため、3ヵ月間の中間総括の段階)。「キャリアの見通しが立っている」「リーダーになる意欲がある」「管理職になる意欲がある」という三つの質問全てで、イエスと答えた回答者の割合がメンタリングを始める前と比べて大幅に上昇したのです。

3ヵ月という短期間で、なぜここまで考え方が変わるのでしょうか。

白井:1、2回目のメンタリングでは、誰にも打ち明けられなかった思いや悩みを吐露するメンティーが大半です。しかし、職場環境への不満や仕事に対する不安を語る過程でふと「周りや他人のことばかり話している」と気付く。迷いや不安を払拭した3回目からメンティーの意識が変わる傾向があります。メンティーが自身のキャリア軸や強みについて考えるようになると、次第に同じような悩みに直面した際にメンターはどうしたのかを知りたくなります。別の女性管理職の考え方やキャリアに触れることで、自分自身のキャリア軸を見つめ直すようになるのです。

それだけ今の女性管理職および候補者層は孤独なのです。月1回、45分間社外の女性と話すだけで、ここまで意識に変化が起きるほど「刺激」に飢えているのです。

女性管理職が少ないために、同じ立場の女性と話す機会すらないのが現状なのですね。

白井:誰かと会うことで「こんなところが素敵だな」「今の手法は真似したいな」と影響を受けることは誰にでもありますよね。多様な管理職のあり方を知ると自分が理想とする管理職像が明確になります。自分の志や譲れない思いが具体化される。結果的に、理想のキャリアに向けて前進することができるのです。

他社の女性管理職と話すことでどのように考え方が変わったのか、具体的なエピソードがあれば教えてください。

白井:二つの事例をお伝えします。ある女性は育児による時短勤務が間もなく終了することに不安を抱き、今後仕事と育児をどう両立させればいいのか悩んでいました。メンタリングを重ねると仕事と育児を両立する女性管理職がたくさんいることを知り、自分は部下とどう接していけばいいのか、というマネジメントの悩みへと切り替わりました。最終的には役員を目指すために今何をすべきかについて、メンターに相談するまでに変化しました。

また別の女性は、育休復帰者が職場に自分一人という状況下で、仕事量に配慮してもらえる現在の環境がベストなのではと考えていました。しかし、子育てはいつか落ち着くことをメンターに教わり、管理職への意欲が醸成されました。別のメンターからのアドバイスを受け、自身のやりたいことをないがしろにしてきたと気づき、何を目標としていくか、見直しています。

二人とも、半年間で悩みのレベルがより高度で具体的になっていますね。

白井:社外の人間と話すと多様なキャリアがあることに気付くため、自分のめざす姿が見つかりやすいようです。こんな例もあります。当社に在籍する、ある女性社員は管理職一歩手前の立場にいましたが、withbatonsを利用するよう指示を受けても3ヵ月間何もしていませんでした。上司に再三指摘されて渋々始めたところ、2ヵ月後に自ら「次の管理職試験を受けたいです」と言い出し、周囲は驚きました。楽しそうに働く先輩の女性管理職と話すことで、「10年後はあの人のようになりたい」という目標を見つけることができたそうです。当社は女性社員や役員が比較的多いのですが、それでも社内だけで自分がめざす姿を見つけることは難しいのです。

社内での人材育成と社外登用、両輪で進めることが大切

一般的に、女性は周囲から高評価を受けていても、自分の実力を過小評価する傾向があります。こうした状況を改善するためには、どうしたらいいのでしょうか。

白井:女性の多様なリーダー像が世の中に発信されることです。今メディアに出る女性リーダーは、どんなに活躍している人でも「周りの人のおかげでここまで来られました」と言う人が大半です。日本では「女性はわきまえるべき」という文化があり、ちょっとしたことで周囲から嫌われる経験をしてきているため、無意識のうちに周囲に配慮して敵を作らない癖が付いてしまっているのです。

もちろん、本人が本当に周りのおかげだと考えての発言ならそれでもかまいません。でも、そろそろ多様な発言をする女性リーダーが出てきてもいいと思うのです。男性リーダーの中には「あの仕事は自分が成し遂げた」と自分の有能さを語る人も多い。謙虚な人だけでなく、自分の成果を誇る人など、女性にも多様なリーダーが出てくれば、後進の女性も自分のキャリアをイメージしやすくなります。

「女性は孤立しやすい」という話もありました。女性管理職の孤立を防ぐために、企業ができることはありますか。

白井:まずは、女性管理職が思いや悩みを安心して吐き出せる場を作ることです。最初から社内コミュニティー作りに取り組む企業も多いのですが、社内ではさまざまなしがらみがあるため本音を語りにくく、愚痴の言い合いで終わるケースが後を絶ちません。理想のリーダー像が明確でなければ社内でも心を開けないので、施策の順番を意識することが大切です。

withbatonsを導入している製造業の企業では、withbatonsをきっかけとした女性管理職のコミュニティー作りに取り組んでいる企業が多くあります。「withbatonsに参加した感想を聞かせてほしい」と声をかけ、部署を超えて女性管理職が話し合える場を設けているそうです。いきなり女性管理職向けの会議を設定すると「なぜ女性だけ?」と不審がられますが、題目があれば女性たちは気負いなく集まれるため、良いきっかけとなっているそうです。

最後に、女性管理職を増やし活躍を推進したいと考える企業の人事責任者・担当者や、DE&Iの担当者へのメッセージをお願いします。

白井:DE&I担当者が社内に一人だけ、もしくは人事が兼務という状況では、環境の整備に時間がかかります。自社だけで難しい場合は、社外サービスを活用するのも一案です。「女性のために何かしよう」といろいろと模索する企業ほど、女性活躍推進はうまくいく傾向があります。そして、外部サービスの導入、社内でのネットワーキング構築など、会社がさまざまな施策に取り組む姿をぜひ社内に発信してほしいですね。私たちは、そのように改革を進める企業をどんどん手助けしたいと考えています。

田中:女性活躍推進を考える企業には、社内育成と外部登用をセットで取り組んでほしい。女性管理職を今以上のペースで増やすためには、片方の取り組みだけでは弱いからです。多様な女性管理職を増やすためにも、ぜひ両輪での取り組みを進めてほしいと思います。

「よく生きる」を企業理念とするベネッセグループにおいて、教育・生活事業を展開しているベネッセコーポレーション。女性向け社外メンタリングサービスwithbatonsは、ベネッセコーポレーションが企業向けに提供する研修サービスです。企業の若手女性社員に向け、キャリア研修に始まり、他社の現役女性リーダーとの1:1での6回のメンタリング、そしてフォローアップ研修を半年間のトータルパッケージで提供します。

この記事を読んだ人におすすめ

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント