出生数70万人割れで懸念される10年後の地方における社会の担い手急減

~9年間で32%、短期間に急減した出生数の中期的影響と地域格差の拡大~

三菱UFJリサーチ&コンサルティング 政策研究事業本部 地域政策部 自治体経営グループ 主席研究員

大塚 敬氏

1. わが国の出生数は2016年以降急減期にあり、9年間で31.7%減少

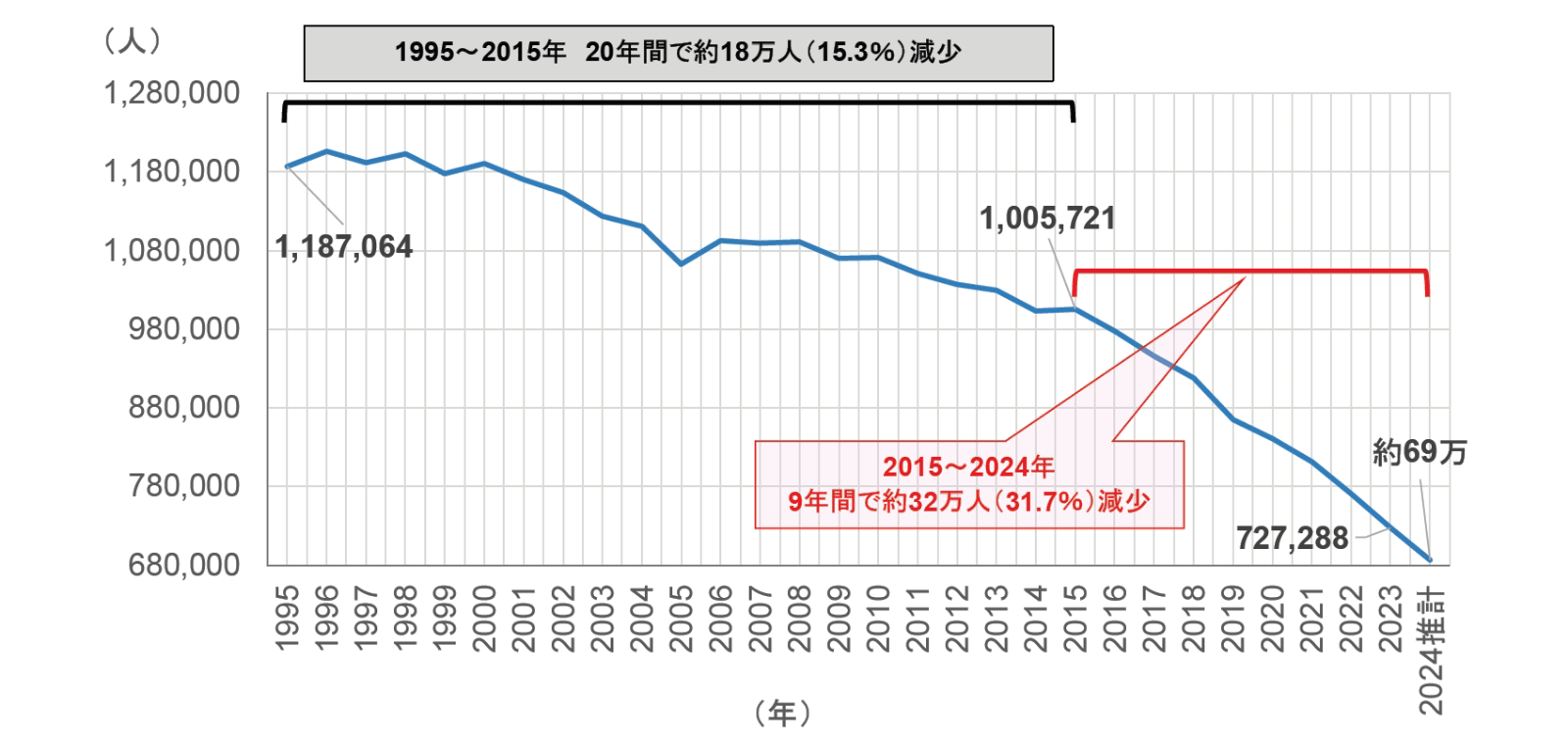

わが国における日本人の出生数は、1974年以降一時的に増加に転じた年はあるものの、おおむね減少傾向が継続している。そして、2016年から現在までは、それまでを大きく上回る、急減期と言える減少ペースが続いている。1995年前後から2015年前後までは、他の世代と比較して人口規模の大きい団塊ジュニア世代の女性が出生率の高い年齢層にあったため、1995年の1,187,064人から2015年の1,005,721人まで、20年で約18万人、15.3%減と比較的緩やかな減少にとどまっていた。しかし、その後団塊ジュニア世代の年齢の上昇に伴い、出生率の高い世代の女性人口の急減によって出生数も急減期に入った。2015年からわずか9年間で約32万人、約3割減少し、2024年の日本人の出生数は、現時点で把握可能な統計を用いて筆者が行った推計では70万人を下回ると見込まれる。

今後、出生率の高い世代の女性人口の減少ペースは他の年齢層と同程度となるが、増加も見込まれないことから、この要因による出生数の減少傾向も緩和はしつつも回復はしないと予想される。

(出所)厚生労働省「人口動態統計」より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

(注)日本における日本人の出生数。2024年値は2019年まで公表されていた人口動態統計の年間推計の推計方法に準じて推計した。

2. 約10年後に見込まれる社会の担い手急減と地域間格差の拡大

1で触れた、出生数の急減がはじまった2016年に日本で生まれた日本人の子どもたちは2034年に18歳となる。このため、この頃から毎年高校、大学を卒業して新たに社会の担い手となる人材の急減期がはじまる。その10年後の2044年頃には、国外との転出入を除けば、2034年頃と比べて社会の担い手はおおむね3割程度減少することとなる。

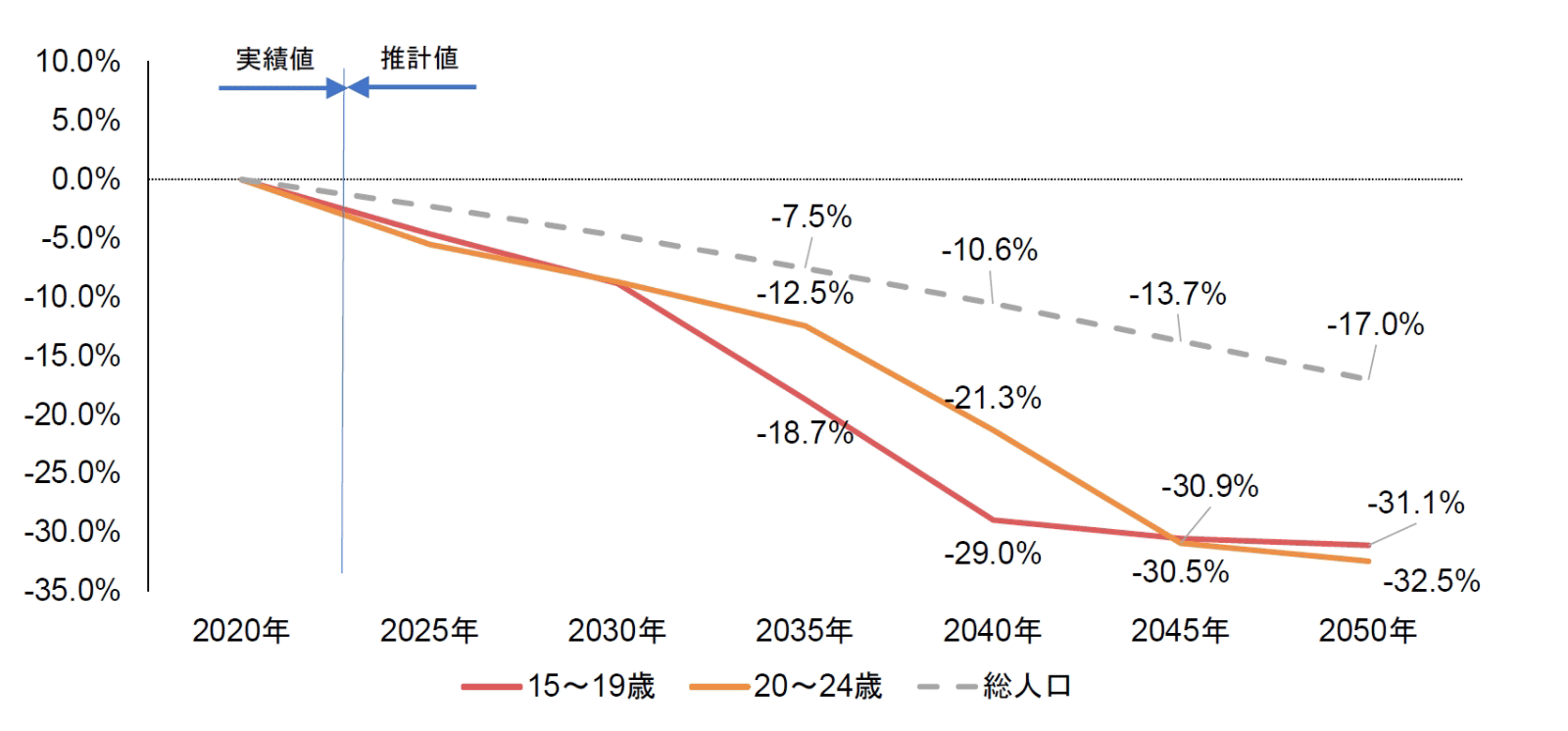

国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によれば、出生数が9年間で3割減少した後の2024年に生まれた子どもたちが20歳を超える2045年には、2020年と比較して15~19歳、20~24歳とも31%減となり、総人口の減少を大幅に上回るペースで減少することが見込まれる。

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」(出生中位(死亡中位)推計)より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

(注)日本における外国人を含む。

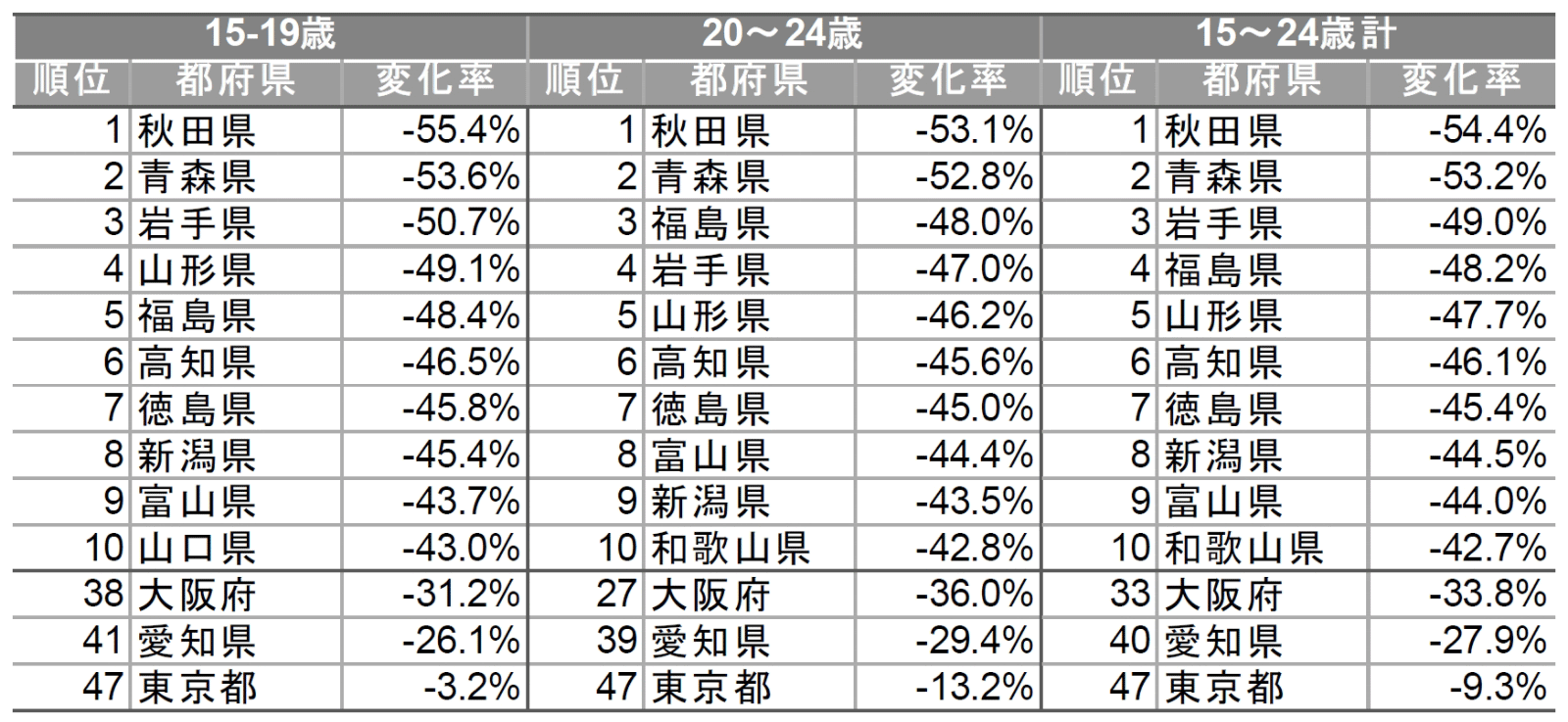

この減少傾向には大都市圏と地方圏で大きな格差があり、2045年の15~24歳人口の対2020年減少率で比較すると、東京都は全国平均よりも緩やかな9.3%減にとどまるが、地方圏では秋田県の54.4%減、青森県の53.2%をはじめ、上位10県のすべてが減少率40%を超えると推計される。

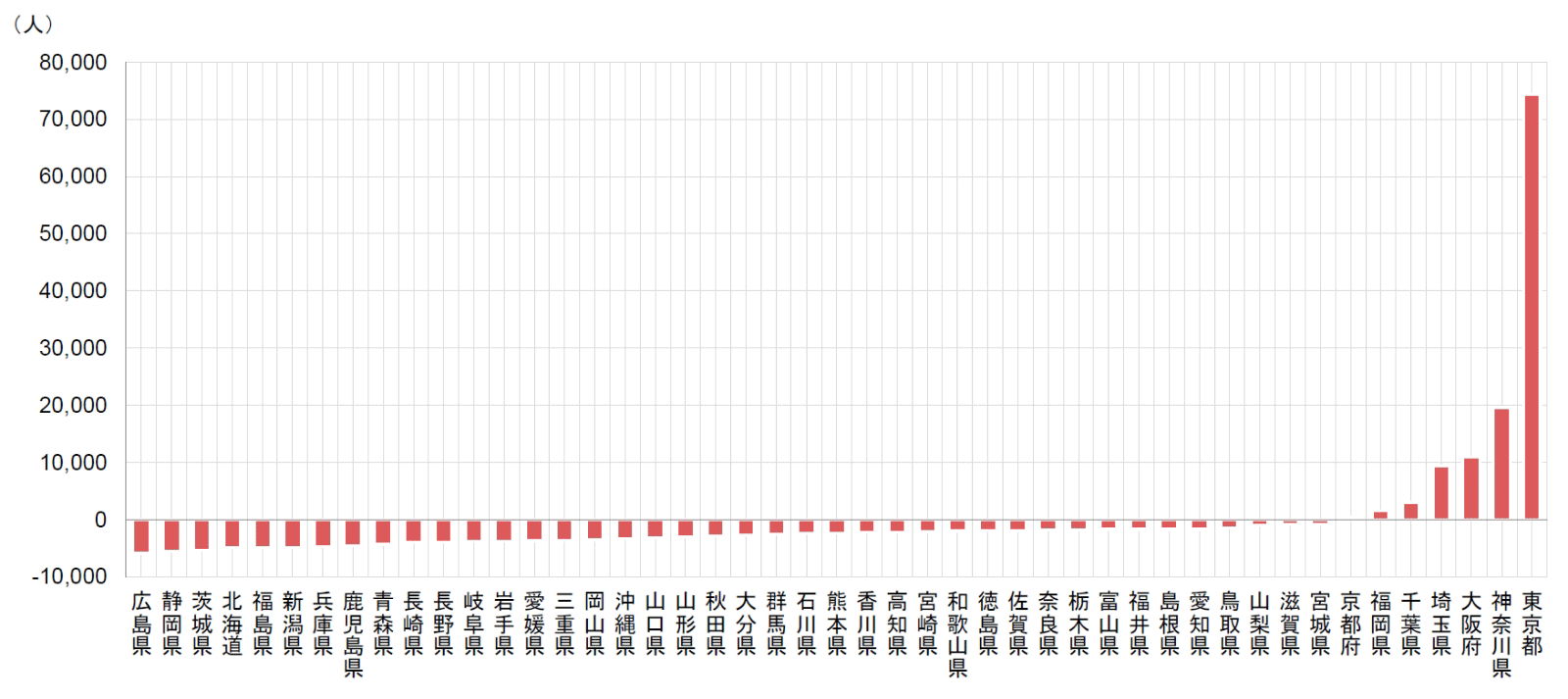

こうした格差の主たる要因は、地方圏から大都市圏への人口流入である。都道府県別に2024年の0~24歳の転入超過数を見ると、東京都のみが突出した転入超過であるほか、東京圏4都県と大阪府、福岡県、京都府のみが転入超過で他の道府県は転出超過であり、24歳以下の人口が地方から大都市圏、特に東京都を中心とした東京圏に流入していると言える。

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和5年推計)」より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

(注)日本における外国人を含む。

(出所)総務省「住民基本台帳人口移動報告」、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

3. 社会の担い手の急速な減少に伴い想定される変化

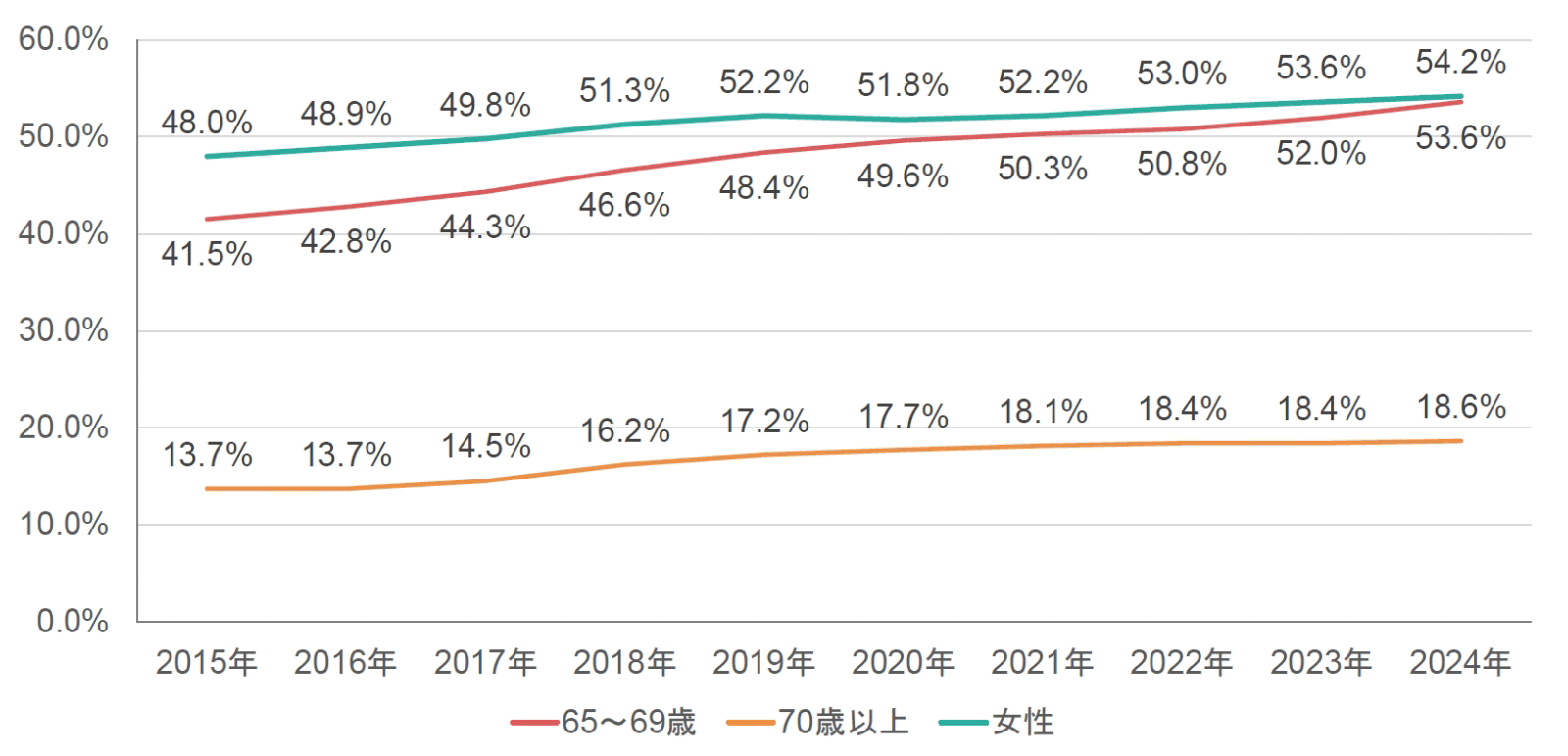

こうした社会の担い手の急速な減少に伴う変化として、就業者数の減少を抑制するため、高齢者と女性の就業率が上昇すると考えられる。これまでも高齢者と女性の就業率は上昇傾向が続いているが、社会的ニーズの高まりにより、この傾向が強まる可能性が高いと考えられる。

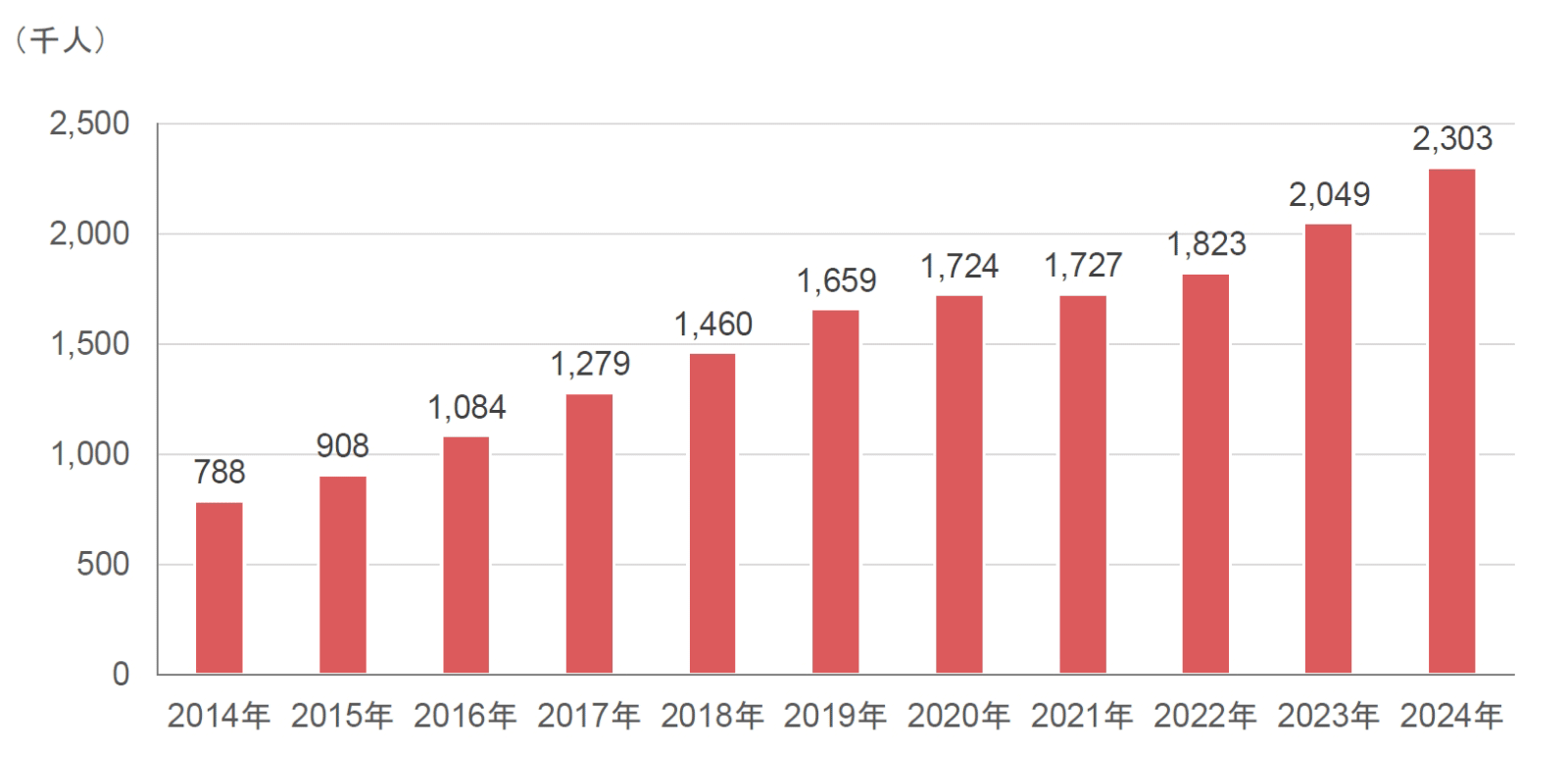

また、同様の観点から外国人労働者も増加する可能性が高い。これまでも外国人労働者は増加傾向が続いており、2014年からの10年間で約3倍に増加している。今後社会的、制度的な課題が生じない限り、この傾向が今後も継続する可能性が高いと考えられる。

(出所)総務省「労働力調査」より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

(出所)厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ」より三菱UFJリサーチ&コンサルティング作成

(注)事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)

4. おわりに 中長期的な視点に立った社会の担い手の減少への対策の必要性

今後は、おおむね10年後にはじまると見込まれる社会の担い手の急速な減少を前提に織り込んだ上で、国・地方自治体ともに将来を見据えた社会・経済政策全般を一層充実、強化することが求められる。例えば、既に述べた就業者数減少に対し、高齢者や女性の就業を阻害している要因の抜本的な改善を進める必要がある。また、同様の観点から外国人の人材活用の強化とともに、日本で暮らす外国人の増加に対応した多文化共生への取り組みの充実が求められる。さらに、担い手が減少しても必要な社会の機能が維持できるようにソフト、ハード両面の技術革新による効率性、有効性の向上に取り組むことも求められる。

また、地方圏においては、地域間格差の拡大を抑制するため、若年層の流出の抑制に向けて雇用創出や地域の生活環境整備、地域の魅力に係る情報発信の強化など、定住・移住の促進のための取り組みをこれまで以上に充実、強化することが求められる。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームです。HR領域では日系ファーム最大級の陣容を擁し、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客さまの改革をご支援しています。調査研究・政策提言ではダイバーシティやWLB推進などの分野で豊富な研究実績を有しています。未来志向の発信を行い、企業・社会の持続的成長を牽引します。

https://www.murc.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント