在宅勤務制度に関する実態アンケート(労務行政研究所)

実施企業は36.4%。未実施でも検討・予定している企業が61.5%に達する。

運用上の効果は「育児による離職リスク軽減」が54.9%で最多

2 在宅勤務の実施内容

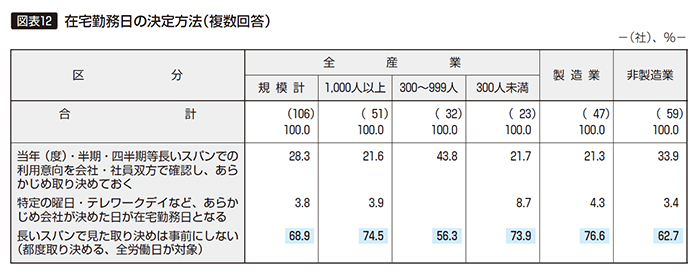

在宅勤務日の決定・利用上限[図表12~15、事例3]

在宅勤務日をあらかじめ決定している企業は28.3%。

在宅勤務が可能な日数・時間に上限を設けているのは58.7%と6割近く

[1]在宅勤務日の決定

在宅勤務日を長期的なスケジュールを前提に事前に決めておくか、あるいは都度取り決めるか等の決定方法について聞いたところ、「長いスパンで見た取り決めは事前にしない(都度取り決める、全労働日が対象)」が68.9%と最も高く、次いで「当年(度)・半期・四半期等長いスパンでの利用意向を会社・社員双方で確認し、あらかじめ取り決めておく」28.3%となった[図表12]。長期予定等には組み込まず、都度決定する企業が約7割と主流を占める。

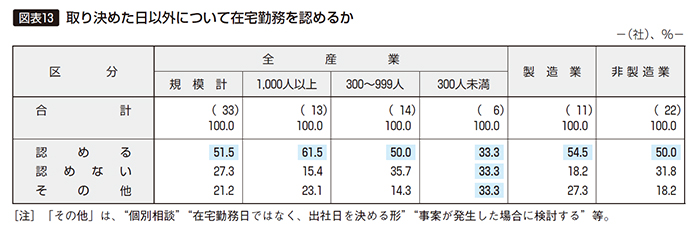

また、特定の曜日・テレワークデイを決定しているケースも含め、“あらかじめ取り決める” と回答した企業に対し、取り決めた日以外について在宅勤務を認めるかについて聞いたところ、33社から回答があり、51.5%が「認める」とした[図表13]。

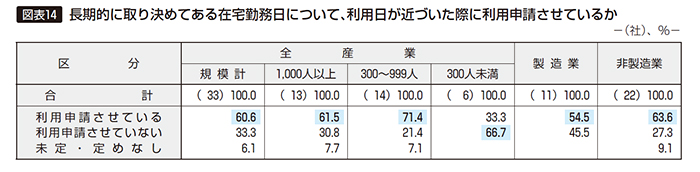

また、事前に取り決めた在宅勤務日について、利用日が近づいた際に「利用申請させている」のは60.6%であった[図表14]。

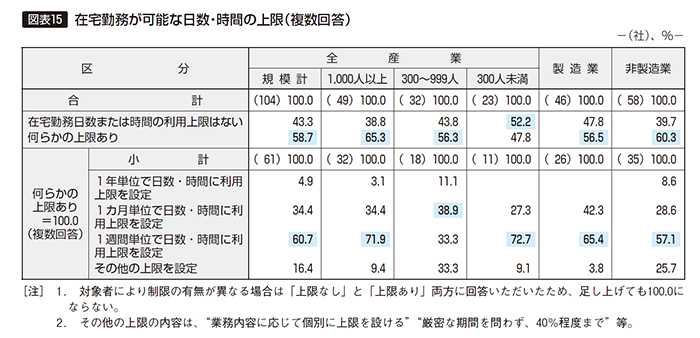

[2]在宅勤務日数・時間の上限

在宅勤務を実施している企業に対し、在宅勤務が可能な日数・時間の上限について尋ねた[図表15]。「何らかの上限あり」としたのが58.7%と約6割となった。「何らかの上限あり」を母数として内容を見ていくと(複数回答)、「1週間単位で日数・時間に利用上限を設定」が最多で60.7%、次いで「1カ月単位で日数・時間に利用上限を設定」34.4%となった。その他としては、「業務内容に応じて個別に上限を設ける」「厳密な期間を問わず、40%程度まで」などの決め方が見られた。なお、具体的な内容を[事例3(省略)]にまとめたので、参照いただきたい。最も回答割合が高かった「1週間単位」で見てみると、「2日」「1日」という設定が多いのが分かる。

在宅勤務の利用単位、労働時間管理、半日年休、人事評価[図表16~21]

1日単位で在宅勤務可能な企業が68.9%と約7割。労働時間管理は、「通常の労働時間管理」が67.0%と最も高く、次いで「フレックスタイム制」43.7%。人事評価は、「在宅勤務分か否かは特に問わず、期末の業績達成状況等に基づき評価」が95.2%

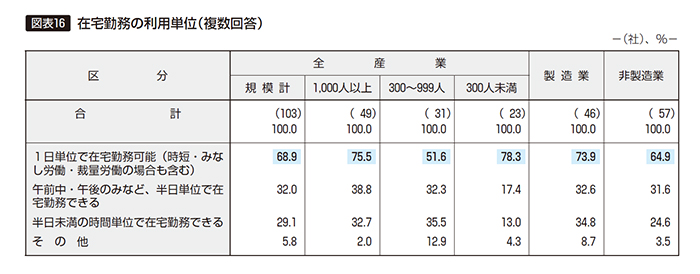

[1]在宅勤務の利用単位

在宅勤務できるのは、1日単位だけなのか、それとも半日・時間単位等でも利用できるのかを複数回答で尋ねた[図表16]。「1日単位で在宅勤務可能(時短・みなし労働・裁量労働の場合も含む)」が68.9%と最も高く、次いで「午前中・午後のみなど、半日単位で在宅勤務できる」32.0%、「半日未満の時間単位で在宅勤務できる」29.1%となった。

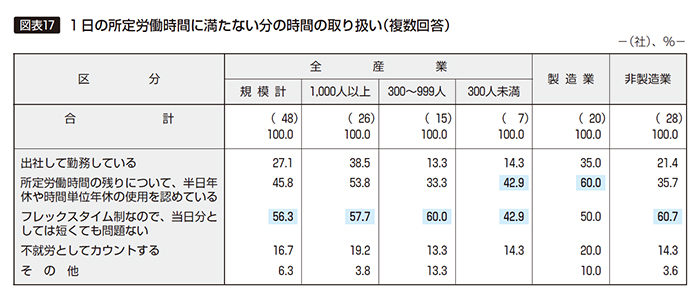

また、「午前中・午後のみなど、半日単位で在宅勤務できる」「半日未満の時間単位で在宅勤務できる」と回答した企業に対し、1日の所定労働時間に満たない部分の取り扱いについて聞いたところ(複数回答)、「フレックスタイム制なので、当日分としては短くても問題ない」が56.3%と最も高く、「所定労働時間の残りについて、半日年休や時間単位年休の使用を認めている」45.8%、「出社して勤務している」27.1%と続く[図表17]。「不就労としてカウントする」は16.7%であった。

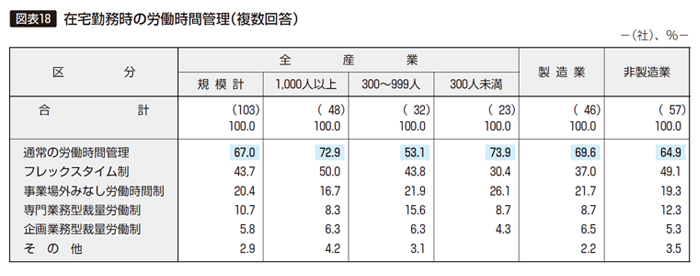

[2]在宅勤務時の労働時間管理

先の[図表5]で見たように、在宅勤務を導入する予定がない企業の理由で最も多いのが、「労働時間の管理が難しい」63.2%であった。では、実際に在宅勤務を導入している企業では、どのような労働時間制度を適用し、どのように具体的な労働時間を管理しているのだろうか。

まず、在宅勤務時における労働時間制度について見ると、「通常の労働時間管理」が67.0%と最も多く、次いで「フレックスタイム制」43.7%、「事業場外みなし労働時間制」20.4%の順となった[図表18]。

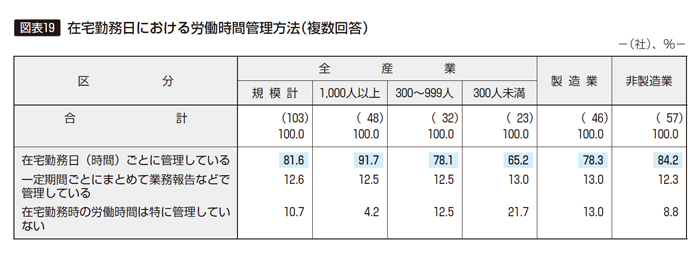

また、在宅勤務日における労働時間の管理方法について尋ねたところ、「在宅勤務日(時間)ごとに管理している」が81.6%と最も多く、「一定期間ごとにまとめて業務報告などで管理している」が12.6%と続いた[図表19]。一方、「在宅勤務時の労働時間は特に管理していない」は10.7%と1割程度見られる。

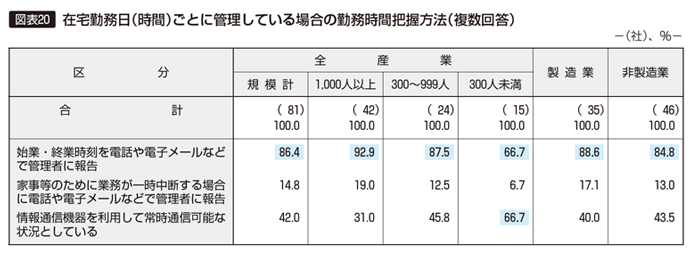

具体的な労働時間管理方法について、「在宅勤務日(時間)ごとに管理している」とした企業のうち回答の得られた81社に聞いたところ、「始業・終業時刻を電話や電子メールなどで管理者に報告」が86.4%となり、多くの企業で取り入れられている方法であることが分かる[図表20]。あくまで労働者からの報告をベースに管理する企業が大多数だが、「情報通信機器を利用して常時通信可能な状況としている」も42.0%と4割程度見られ、両者を併用している企業も一定数あることが分かった。

[3]在宅勤務時の人事評価

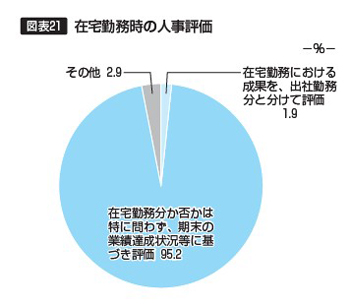

「在宅勤務分か否かは特に問わず、期末の業績達成状況等に基づき評価」が95.2%と、在宅勤務時も通常の勤務と同様に人事評価の対象にしている企業が大多数を占めた。「在宅勤務における成果を、出社勤務分と分けて評価」はわずか2社(1.9%)にとどまった[図表21]。

※「3 在宅勤務に使用する情報通信機器」は省略

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント