在宅勤務

在宅勤務とは?

在宅勤務とは、勤務先の事業場ではなく、自宅で仕事をする勤務形態のことです。主にパソコンやインターネット通信環境を自宅に整備して作業を行います。ライフスタイルに合わせた働き方が実現できる勤務形態の一つであり、在宅勤務を導入すると、企業と従業員の双方に多くのメリットをもたらします。一方で、事業内容や職種によって決めるべきルールや整備すべき体制が異なるなど、導入に際して難しさを感じている企業も少なくありません。

1. 在宅勤務の概要

新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、多くの企業がテレワークの一種である在宅勤務を導入しました。全日を在宅勤務可としているケースもあれば、週に数日というように日数を規定して運用しているケースもあるなど、企業によってその形態は変わります。

在宅勤務では、連絡の際にメールやチャットツール、電話などを使用します。また、定期的な出社日を定めてミーティングを実施したり、オンライン会議などで情報を共有したり、従業員同士がこまめにコミュニケーションを取ったりするための環境を整備した上で行うのが一般的です。

導入しやすい職種

在宅勤務を導入しやすいのは、システムエンジニアやプログラマーなどのIT系の職種や、企画・資料作成、データ入力などのオフィスワーク系の職種ですが、新型コロナウイルス感染症の流行により、ほかの職種でも在宅勤務が広がっています。

在宅勤務普及の背景と実態

在宅勤務が近年注目される背景をまとめると、次のようになります。

- 少子高齢化が背景の人材不足→オフィス通勤が困難な労働力の活用

- 企業の成長戦略の一環

- 環境問題への解決策

- 新型コロナウイルス感染症への対応策

人材不足・環境問題への解決策としての働き方改革

政府は働き方改革の一環として、在宅勤務をはじめ、テレワークの導入を推進しています。背景には、少子高齢化による労働力人口の減少、交通渋滞がもたらす環境負荷の問題などがあります。

また、職に就いていない人、あるいは出産・育児、介護などを理由に離職している人の中には、「働く意思はあるが、出勤できる状況にない」といった人が少なくありません。専門スキルや豊富な実務経験を有しながら、通勤が困難なために就業機会を得られずにいる人もいます。

このような人材を雇用できる在宅勤務制度は、多くの企業にとって課題となっている人材不足を解消する手段として、期待を集めています。ワーク・ライフ・バランスの実現による従業員モチベーションの向上、通勤時間の削減による業務効率化など、企業の成長戦略として導入を進めるケースも増えています。

新型コロナウイルス感染症の拡大でさらに推進

2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響で、テレワークや在宅勤務を導入する企業が増えています。東京都の「テレワーク実施率調査(2021年5月)」によれば、都内の従業員30人以上の企業におけるテレワークの導入率は、64.8%でした。

また、テレワークの実施回数は、週3回以上実施している割合が49.9%と約半数を占めました。以上の調査結果から、新型コロナウイルス感染症の対応策としてテレワークが普及していることがわかります。

「日本の人事部 人事白書2021」でも、新型コロナウイルス感染症終息後のテレワーク制度について調査を行っていますが、56.5%の企業が引き続きテレワークを継続し、利用を推奨すると回答しています。一方、テレワーク制度を廃止する企業は6.7%にとどまりました。

調査結果からは、新型コロナウイルス感染症をきっかけに導入した在宅勤務やテレワーク制度が定着している企業が多いことがわかります。今後は在宅勤務が働き方のスタンダードとなる企業も増えていくでしょう。

在宅勤務とテレワークの違い

在宅勤務としばしば混同される言葉に「テレワーク」があります。テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用して場所や時間にとらわれず働くことをいい、在宅勤務もこの中の一つに位置づけられます。

一般社団法人日本テレワーク協会によれば、テレワークは次の四つに分類されます。

| テレワークの分類 | 働く場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| 在宅勤務 | 自宅 | 自宅にIT機器や通信環境などを整備して業務を行う |

| モバイルワーク | 外出先 | 持ち運べるIT機器や通信端末などを活用して、移動先で業務を行う。営業職に多く見られる |

| サテライト / コワーキング | 勤務先以外に設置される遠隔勤務用のオフィス | 職住近接を実現し、通勤にかかる負荷軽減を主な目的として設置される。本社が都心部にある場合、郊外や地方に設置されることが多い |

| ワーケーション | 旅行先 | 長期休暇取得のハードルを下げたり、有給休暇の取得率を向上させたりすることに期待 |

実態としては、テレワークと在宅勤務は同様の意味で用いられることがあります。テレワークの中でも、在宅勤務が際立って導入されているためです。「日本の人事部 人事白書2021」によれば、テレワーク導入企業の99.3%が在宅勤務を導入しており、そのほかの形態は4割以下となっています。

2. 在宅勤務を導入するメリット・デメリット

在宅勤務によるメリット・デメリットを、企業・従業員二つの側面からみていきます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 企業 |

|

|

| 従業員 |

|

|

在宅勤務における企業のメリット

育児や介護など課題を抱える人材の確保

育児や介護などのために、出社して働くことが難しい人も多くいます。在宅勤務であれば、働き方に一部制限がある場合でも、業務に当たれる可能性があるでしょう。それによって今まで雇用できなかった人材を雇用できれば、人材確保の面でもメリットがあるといえます。実際、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の「テレワークの労務管理等に関する実態調査(速報版)」によれば、「緊急事態宣言下にテレワークを行ったことで感じた良い変化、新たな気付き」について、「働き方に制約がある従業員が働きやすくなった」「職域・業務内容が広がった」という回答がありました。

通勤費や備品のコスト削減

在宅勤務をした日数だけ、オフィスへの通勤費は不要になります。オフィスの備品も不要になるものが多いでしょう。在宅勤務の割合がさらに高くなれば、オフィスの縮小も検討できます。

在宅勤務における従業員のメリット

通勤時間の削減、生産性向上、ワーク・ライフ・バランスの実現

従業員が毎日通勤する場合は、どうしても自宅から職場への通勤時間が生じます。総務省統計局の「社会生活基本調査から分かる47都道府県ランキング」によれば、通勤時間の全国平均は1時間19分。一番長いのは神奈川県で、1時間45分にも及びます。在宅勤務でこの時間が0分になれば、従業員の精神的・身体的負担の減少につながるでしょう。通勤時間が短くなって家にいる時間が長くなれば、ワーク・ライフ・バランスも取りやすくなります。

在宅勤務における企業のデメリット

従業員の勤怠管理が難しい

在宅勤務の場合も、会社側は適正に労務管理を行う必要がありますが、管理の目が行き届かないため、労働時間の把握は難しいことが多くなっています。

労働時間を把握する方法としては、遠隔管理を可能とする勤怠管理ツールの導入が代表的です。また、在宅勤務者に対して、みなし労働時間制や裁量労働制などを適用するケースもあります。

導入コストがかかる

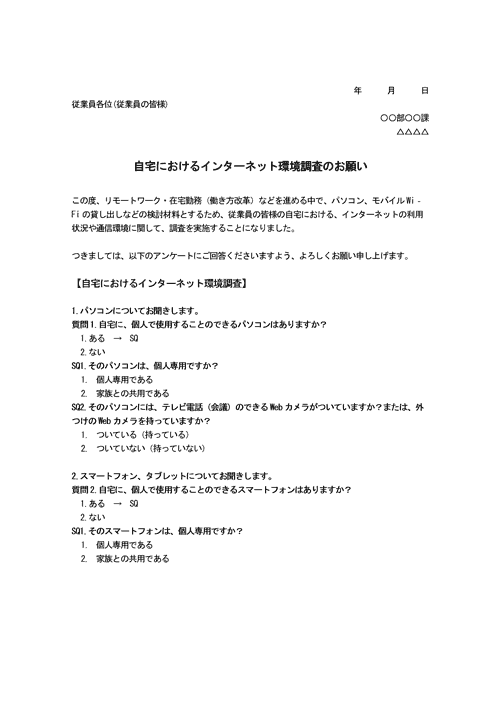

一般にパソコンやスマートフォンなどの機器類は、企業側が貸与するケースが多くなっています。在宅勤務を始めるに当たっては、業務に必要な機器や備品類は誰が準備するのか、その際の費用負担はどのようにするのかを決めておかなければなりません。

また、在宅勤務ではプライベートで使った通信費と業務に使用した通信費との切り分けが難しいため、あらかじめ費用負担のルールを定めておくことが必要です。自宅内の回線工事が必要な場合は、工事費用の負担についてもルールを決めておきます。

情報漏えいのリスクが大きい

不正アクセスやマルウェア(悪意のあるプログラム)に備えるため、従業員の私物ではなく、セキュリティー対策を施したパソコンを貸与するなど、リスクに備える必要があります。セキュリティーガイドラインを定め、在宅勤務者にルールを厳守するよう、指導することも重要です。

在宅勤務における従業員のデメリット

コミュニケーションが不足しがち

在宅勤務では雑談やちょっとした仕事の相談がしにくく、孤独感を感じることもあります。コミュニケーションが不足することで、意思決定スピードの低下やアイデアの創出機会が少なくなってしまう点がデメリットです。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングの「テレワークの労務管理等に関する実態調査(速報版)」によれば、テレワークのデメリットとして「同僚や部下とのコミュニケーションがとりにくい」「上司とのコミュニケーションがとりにくい」と回答した人は、どちらも半数を超える結果となっていました。

仕事とプライベートの線引きが難しい

「子どもに泣かれた」「介護に時間を要した」など、プライベートに関するイレギュラーが起こった場合、所定の労働時間を確保できなくなる可能性があります。また、プライベートとの境界が見えにくくなることで、集中力が持続しにくいという問題も発生しがちです。いわゆる「中抜け」の問題が社内トラブルに発展することも考えられます。

会社とのトラブルだけではなく、仕事と家庭・介護などとの両立もストレスをもたらします。リクルートワークス研究所による「全国就業実態パネル調査2021 臨時追跡調査」を見ると、新型コロナウイルス感染症を受けた緊急事態宣言下では、両立のストレスを抱える人が多くいることがわかります。

仕事の評価がされにくい(経過がわかりにくい)

在宅勤務では上司が、部下の働いている様子を見ることができません。仕事の過程を評価するために、どのように過程を報告するか、上司・部下の間で意識的にコミュニケーションを図ることが必要です。

3. 制度導入の助けとなる在宅勤務手当と就業規則

在宅勤務手当の実態や、就業規則作成のポイントを紹介します。

在宅勤務手当の実態と導入方法

在宅勤務手当の導入背景と企業事例

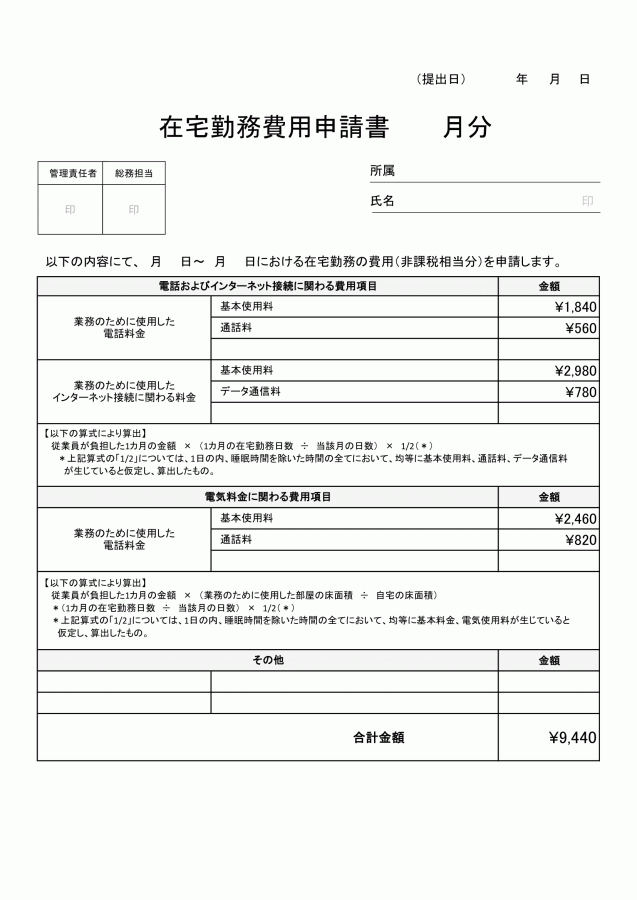

在宅勤務手当が必要とされるのは、電気代やインターネットなどの通信費、働く環境を整えるための費用を従業員の負担にしないためです。

在宅勤務手当を導入している企業の事例を紹介します。

ヤフー株式会社

ヤフーでは、2020年2月から、勤務形態を原則在宅勤務にしました。それに伴い、「どこでもオフィス手当」を4,000円、通信費の補助として5,000円の計9,000円を毎月手当として支給しています。通信費補助については、当初3,000円だったものを5,000円に増額しています。

株式会社日立製作所

日立製作所では、2020年6月から「在宅勤務感染症対策補助手当」として、全従業員に月3,000円を支給しています。また、在宅勤務の必要経費や出社の際の感染症対策を目的として、補助手当が支給されるようになりました。また、カフェテリアプラン制度で、在宅勤務を行うに当たり必要なモニターや作業机などの購入費の補助も行っています。

在宅勤務手当では課税の取り扱いに注意

在宅勤務手当を検討する際、支給内容によって課税対象になる場合があるので、注意が必要です。例えば、在宅勤務に必要な実費を精算する場合は課税対象になりませんが、在宅勤務手当として毎月一定額を支給する場合は課税対象になります。

- 【関連記事】

- 在宅勤務手当における課税の取り扱い|日本の人事部

在宅勤務における就業規則作成のポイント

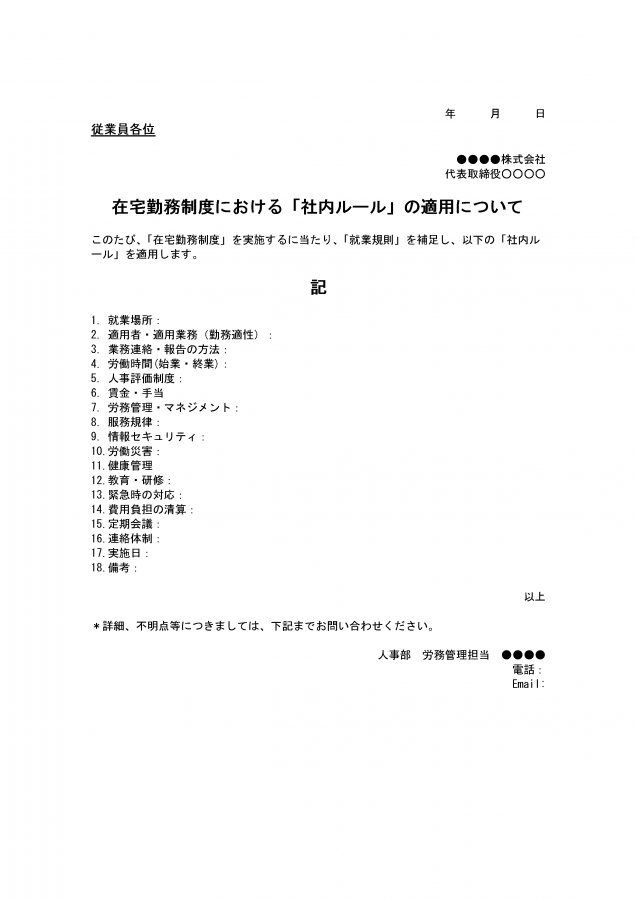

在宅勤務を実施する際は、就業規則を変更する必要があるかどうかを確認しなければなりません。

就業規則作成前に確認する点

就業規則作成の前に注意が必要なのは、以下の3点です。

- 就業規則を変更する必要があるかどうかの確認

- 労働条件の明示・合意

- 在宅勤務規程の作成

労働時間や労働条件などが同じであれば、特に就業規則を変更する必要はありません。ただし、在宅勤務の場合、労働者側に通信費を負担させるケースが出てきます。このような場合には労働基準法第89条第5号に従って、就業規則に反映し届け出なければなりません。

通信費と同様に在宅勤務に限って発生する条件・内容がある場合は、就業規則の変更・届け出が必要です。また、在宅勤務であっても一般の従業員と同様に、労働基準法をはじめとした各法令が適用されます。

労働条件を変更する場合は、労働契約法第8条に基づき、労働者との個別の合意が必要です。なお、合意の上での変更でも、就業規則の定めを下回る条件を提示することはできません。

労働条件の変更では、労働基準法第15条に定められている「労働条件の明示」に留意する必要があります。すでに労働契約を結んでいる従業員が新たに在宅勤務の形態を取る際は、就業場所として労働者の自宅を明示し、書面を交付する必要があります。

在宅勤務の導入に際して就業規則の変更が必要となった場合、以下の二つの方法から選択します。

- すでにある就業規則に盛り込む

- 新たに「在宅勤務規定」を作成し、就業規則に追加する

どちらの方法を採るかは企業の判断によりますが、従業員に周知徹底する上では、新旧対照表を作るなど、わかりやすい方法を心掛けます。

就業規則を作成する際の項目と注意点

就業規則作成時の項目や注意点は以下の通りです。

| ポイント | 例 | |

|---|---|---|

| 目的と定義 |

|

【目的の例】

|

| 対象者 |

|

【対象者の設定例】

|

| 手続き・申請方法 |

|

【手続き・申請方法の例】

|

| 在宅勤務時の服務規程 |

|

【服務規程の例】

|

| 労働時間制度 |

|

【労働時間制度の例】

|

| 休憩時間・所定休日 |

|

【休憩時間・所定休日の例】

|

| 時間外労働・休日労働 ・深夜労働 |

|

【時間外労働・休日労働・深夜労働の例】

|

| 勤怠管理・業務報告 |

|

【勤怠管理・業務報告の例】

|

| 賃金・費用負担・情報通信 機器などの貸与 |

|

【賃金・費用負担・情報通信機器などの貸与の例】

|

4. 在宅勤務下における最適な業務管理の方法

過度な管理は従業員のストレスにつながる

企業には、労働時間適正把握義務・安全配慮義務があり、両者を適切に行わなければなりません。

とはいえ、従業員を管理し過ぎると、従業員がストレスを感じてしまうことも考えられます。実際に株式会社パーソル総合研究所の「テレワークにおける不安感・孤独感に関する定量調査」によれば、「上司や同僚から仕事をさぼっていると思われていないか不安だ」と回答した割合は38.4%。およそ三人に一人が不安を抱えていると考えてよいでしょう。

在宅勤務で「やる気が出ない」「孤独を感じる」理由

在宅勤務が続くと従業員は、やる気が出なかったり、孤独を感じたりすることがあります。その原因として、下記のような状況が考えられます。

オン・オフの切り替えが難しい

在宅勤務では、どこまでが労働時間で、どこまでが休憩や残業時間なのかの線引きが難しく、オンとオフをうまく切り替えられなくなる人もいます。

企業や組織への帰属意識が希薄になる

在宅勤務では、基本的に一人で業務をこなします。そういう状況が続けば、企業・組織に所属している意識が希薄になっていく可能性があります。

評価されるポイントが明確ではない

在宅勤務を始めたばかりの企業は、業務をこなしていくだけで精一杯で、在宅勤務による成果の評価基準が明確になっていない場合があります。すると従業員は「評価の観点がわからない」「在宅勤務では評価をしてもらいにくい」と感じるようになります。

上司や同僚とのコミュニケーションが不足する

在宅勤務では、上司や同僚とコミュニケーションを取る際、チャットやメール、ウェブ会議などのツールを使用することになります。直接やり取りができないことで、コミュニケーションが希薄になったと感じる人が出てくる可能性もあります。

在宅勤務下における業務把握・管理のために企業がすべきこと

従業員のやる気がそがれたり、やる気が出なかったりする理由には複数の要因があることがわかりました。これらの問題を解決するために、企業はどんなことができるのでしょうか。

まず、厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の以下の文言を押さえておきます。在宅勤務者のための業務把握・管理によって、企業の生産性を向上させることも期待できます。

(p. 2「テレワークの導入に際しての留意点」より)

引用元:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン|厚生労働省

既存業務の見直し・把握

まず、既存の業務の見直しを行います。従来の業務を在宅勤務に当てはめていくと、どこかで「在宅勤務ではできない業務」が発生します。そうなると、在宅勤務の実施が遠のく可能性があります。

そのため、業務内容を整理する際は、ゼロベースで確認します。そうすることで、社内の業務が整理でき、よりブラッシュアップされたものになることも期待できます。

業務の進め方や進捗報告の仕方が明文化されているか

在宅勤務は会社で働く場合と異なり、周囲の雰囲気で業務の流れをつかんだり、進捗報告を曖昧にしたりすることはできません。業務の進め方や進捗報告の仕方を明文化しておくことが大切です。

どこまでが業務の範囲で、どのような進め方で業務をこなしていくのか。また、どのようなタイミングで進捗報告を行うのか。これらを明文化し、共有しておくことが大切です。上司が部下の進捗を把握できる環境をつくっておくことも重要です。

成果・経過に対しての評価基準は明確になっているか

在宅勤務を行う場合には、在宅勤務に対応した人事評価を実施する必要があります。その際は、業務の過程が見えにくいという在宅勤務の特徴をも考慮に入れることが大切です。対面の場合以上に、細かな評価基準が明文化されていなければなりません。

定期的に業務の達成度を確認したり、疑問点を解決するための時間を設けたりすることで、より公平で適切な評価の実現を期待できます。

上司が部下と積極的にコミュニケーションを取っているか

チャットツールやメールなどを用いて、上司が部下に積極的にコミュニケーションを取るようにすると、部下は上司への相談や報告がしやすくなります。育成や業務フォローという観点においても有効でしょう。

労働時間のルールが明確になっているか

在宅勤務では、従業員がどのように休憩を取っているかが見えにくくなります。そのため、移動や休憩・中抜けなどのルールを明文化しておくことが求められます。

労働時間のルールが明確化できれば、働き過ぎの従業員の発見にもつながり、業務の分担や見直しもできるでしょう。勤怠管理システムなどの勤務を見える仕組みの導入もおすすめです。

5. 在宅勤務環境下でのコミュニケーション

サイボウズ株式会社の「テレワークのコミュニケーション」についての調査(2020年11月発表)では、在宅勤務で「業務に関わるコミュニケーション」と「業務に直接関わらないコミュニケーションについて」調査を行っています。調査結果によれば、業務に関連するかどうかにかかわらず、コミュニケーションがしにくいと考える人は半数を超えています。どうすれば、在宅勤務におけるコミュニケーションを活性化できるのでしょうか。

コミュニケーション不足の解決策

専門家の見解を基に、二つの解決策を提示します。

感情的信頼を育成、コミュニケーション量の増加

まず、早稲田大学商学部准教授の村瀬俊朗さんは、組織で感情的信頼を育成していくことが大切だと述べています。感情的信頼とはその言葉の通り、感情的な信頼を相手・組織に寄せることです。

また村瀬さんは、感情的信頼を育成するための方法としてチーム内のコミュニケーション量を増やしてくことが大切だとも述べています。具体例として朝15分のショートミーティングを設けることで、会話の機会が生まれることも挙げています。

テキストコミュニケーション=書き言葉の性質に注意

次に、国立国語研究所日本語教育研究領域代表・教授の石黒圭さんのインタビューを紹介します。石黒さんは、書き言葉は感情が伝わりにくくなると述べています。また、書き言葉では曖昧さが許されにくいため、居心地の悪さを感じてしまう場合もあるとのこと。怒りの感情が伝わりやすいため、必要に応じてリアクションマークやスタンプなどで感情を補うこともよいとしています。

そのほか、テキストでのコミュニケーションだけでなく、電話やビデオ通話なども取り入れるとよいと述べています。記録に残らず多少の曖昧さを許している話し言葉でのコミュニケーションのほうが、本音で話しやすいからです。

在宅勤務はこれまでの働き方とは異なるため、ゼロベースで考えていく

在宅勤務を導入する際に大切にしたいのは、「これまでの働き方にとらわれ過ぎないこと」。在宅勤務は非対面であり、オフィスで働くこととは前提から異なります。デメリットの部分をできるだけ解消し、より働きやすい環境を整えていくことが求められます。

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント