~『日本の人事部』スタッフが受講した~ 研修体験ストーリー

昇進の「不安」を「希望」に変える

――新米課長が「管理職基礎研修」で得た思考法

リーダーや管理職への昇進は、組織からの期待の表れであり、本人にとっても大きな喜びです。『日本の人事部』を運営する株式会社HRビジョンでは、編集者として目覚ましい成果を上げてきたNさんが課長に昇進しました。Nさんには今後、チームマネジメントや若手メンバーの育成といった新たな役割で活躍することが期待されています。

新たな役割を効果的に果たしていくためには、入念な準備が不可欠です。Nさんがスムーズに新たな役割へ移行し、管理職として最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、マネジメント研修の受講を決定しました。本レポートでは、研修選定の理由、具体的な研修内容、研修受講後のNさんの変化とそれが組織にもたらした成果について、Nさん本人と研修を指示した部長のインタビューを交えてレポートします。

※この記事は、株式会社リクルートマネジメントソリューションズの協力の下、『日本の人事部』が、実体験に基づき独自に作成したものです。

- K部長

クリエイティブ部長。編集課・デザイン課・企画開発課のマネジメントをしている。

- Nさん

HRビジョンに編集職として中途入社。社会人歴は12年目になる。2025年に編集課長に昇進。

管理職基礎研修導入の背景

Nさんは、『日本の人事部』編集部に編集者として中途入社後、即戦力として高い成果を上げ、その実績が評価されて課長への昇進を果たしました。今後は、プレーヤーとしての役割に加え、チーム全体のマネジメントとメンバー育成を担うことになります。

Nさんが率いることになった編集課は、近年の組織拡大に伴いメンバー数が増加し、ベテランから新卒まで、年齢もキャリアも多様な人材で構成されています。

Nさんのこれまでの経験と知識を生かして、多様な個性を持つメンバーをまとめ、それぞれの能力を最大限に引き出してほしい。組織としての目標達成と、メンバーの成長と働きがいを両立させるようなマネジメントを期待しています

K部長

Nさんの上司であるK部長は上記のように語ります。組織の要請とメンバーの希望が時に相反する場面で、最良の着地点を見いだすための高度な判断力を養うことが特に重要なテーマでした。

一方で、Nさん自身は、後輩から頼られる存在ではあったものの、体系的な指導・育成の経験はほとんどありませんでした。また、Nさんの所属する編集課では、近年、若手社員の定着率低下が課題となっており、育成・マネジメント体制の強化が急務でした。Nさんの強みは専門知識と持ち前の人当たりの良さですが、仕事の進め方においては緻密さに欠ける傾向があり、正確性を重視するメンバーとの間で認識の齟齬が生じることもありました。今後は、異なる価値観を持つメンバー間の調整役としての役割も求められます。

私のプレーヤーとしての実績が評価され、昇進の機会をいただいたことはとてもうれしいです。一方、これまでマネジメント経験がないため、うまくチームを導いていけるのか、正直なところ自信がありません。また、前職では、自身とマネジャーとの間で仕事の進め方の違いによるトラブルを経験したことがあり、マネジメントに対して漠然とした不安や苦手意識を抱いています

Nさん

これらの背景を踏まえ、今回の研修では、Nさんが以下の点を習得することを目標としました。

【Nさんの研修目標】

-

思考法の転換

プレーヤーとマネジャーの役割の違いを明確に理解すること。そのうえで、仕事における思考法を転換し、マネジャーの仕事にやりがいを見つけること。 -

組織とメンバーの調和を図る

編集課に求められている成果を達成しつつ、メンバーの希望も同時にかなえられるマネジメントができるようになること。 -

対話力の強化

メンバーの状況や特性を把握するための対話力を磨く。またそれにより、メンバーの内発的動機づけを高め、主体性を引き出す。 -

成長支援と定着率向上

メンバーの成長を中長期的にサポートし、組織全体の定着率向上に貢献する。

管理職基礎研修の選定と概要

上記の目標を達成するために最適な研修として、複数の選択肢の中から株式会社リクルートマネジメントソリューションズが提供する「管理職基礎研修」を選定しました。選定にあたっては、以下の5点が決め手となりました。

【選定した五つの理由】

-

体系的な知識習得

マネジメントの基礎となる考え方やフレームワークを網羅的に学べること。 -

実践的なスキル習得

知識のインプットだけでなく、演習を通じて実践的なスキルを体得できること。 -

経験豊富な講師陣

多様な受講者に対応できる経験豊かな講師による、質の高い指導が期待できること。 -

オンライン受講

場所を選ばずに受講できること。 -

費用対効果

研修内容と期間、期待される効果に対して費用が妥当であること。

研修は2日間にわたってオンライン形式で開催され、さまざまな企業から管理職(またはその候補者)が参加しました。

| 開催日 | 2025年1月9日~1月10日(9:30~17:30) |

|---|---|

| 開催形式 | オンライン |

| カリキュラム |

1日目

オリエンテーション 2日目 基本知識の現実への適用方法を理解する(演習)

方針を発表する(演習) |

| 費用 | 一人当たり150,000円(税抜) |

研修内容とNさんの学び

研修内容

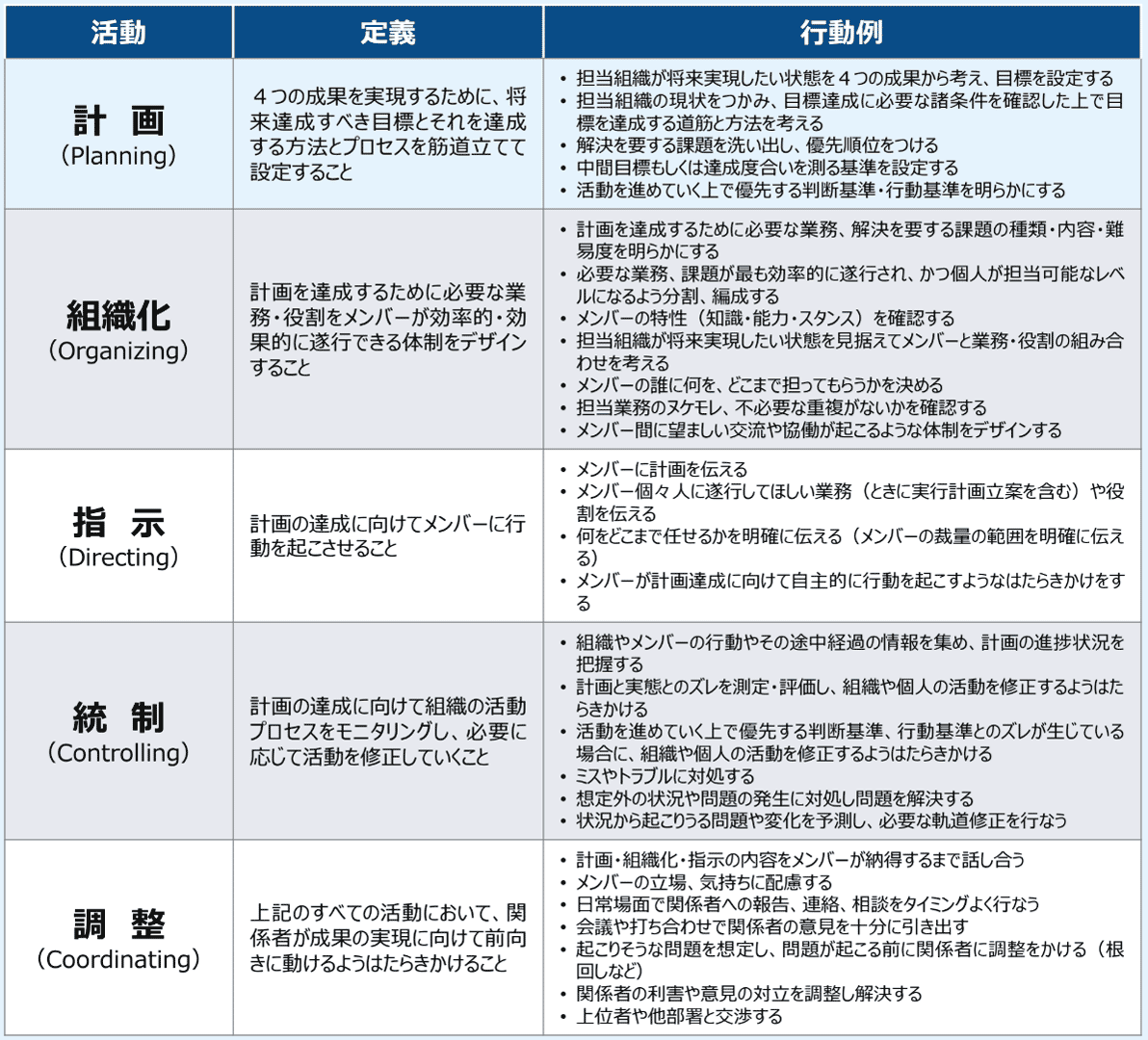

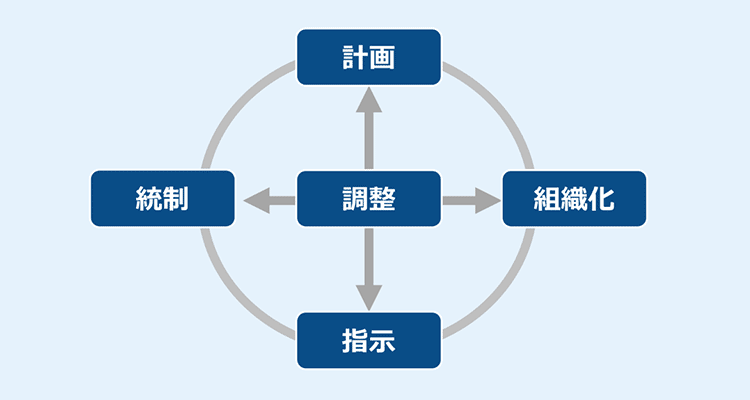

研修は、1日目にマネジメントの基本概念、マネジャーに求められる「四つの成果」とそれを達成するための「五つの活動(計画、組織化、指示、調整、統制)」といった基礎知識を学び、グループワークで他社参加者と現状や課題を共有しました。2日目は、1日目に学んだフレームワークを使ってケーススタディを行い、現状分析から具体的なアクションプランを策定しました。

Nさんは、「講師の説明が非常に分かりやすく、ワークやディスカッションも豊富で、飽きることなく集中して受講できました。特にグループワークでの他社の方々との意見交換は、新たな視点や考え方を得る上でとても勉強になりました」と研修を振り返ります。

【ケーススタディの具体的な内容】

研修の2日目には、現実のビジネスシーンを想定して、架空の中堅電子機器メーカーを舞台としたケーススタディを行いました。受講者は、営業一グループの新任マネジャーの役割を担い、さまざまな課題に対して、学んだフレームワークや思考法を実践します。

営業一グループのメンバーは、経験豊富なベテラン社員、意欲的な中堅社員、新規開拓を得意とする社員、体調不良から復帰した社員、そして入社したばかりの新入社員といった、多様なメンバーで構成されています。

それぞれのメンバーの強みや課題に加えて、前任のマネジャーとの関係性などの詳細な情報も与えられます。新任マネジャーとしてこれらをどのように整理し、チームをまとめていくかが重要なポイントとなります。

具体的には、以下のような演習が行われました。

〈現状分析〉

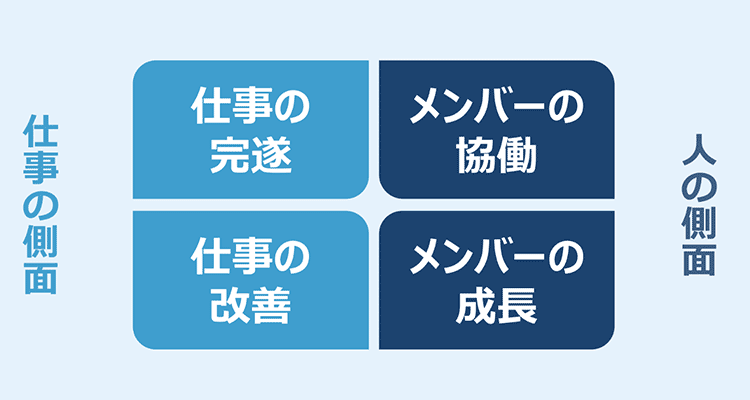

与えられた情報から、グループのうまくいっている点と課題を洗い出します。「仕事の完遂」「仕事の改善」「メンバーの協働」「メンバーの成長」という「四つの成果」のフレームワークを活用することで、多角的な視点から現状分析を行います。〈課題解決策の検討〉

現状分析を踏まえ、今後のグループ運営において、どのようなアクションを取るべきかを検討します。メンバーのモチベーションをどのように維持・向上させるか、チーム内の連携をどのように強化するかといった具体的な課題に対して、複数の成果を同時に達成できる解決策を探ります。〈ロールプレイング〉

検討したアクションプランに基づき、マネジャー役とメンバー役に分かれて、具体的なやり取りを行います。例えば、メンバーに指示を出す場面や、メンバーの悩みや意見を聞く面談の場面が用いられます。ここでは、「目的と意義を理解させる」「期待を伝える」「進め方の条件を伝える」といった指示のポイントや、メンバーの意見を丁寧に聞く姿勢が重視されます。Nさんはケーススタディを通じて、マネジメントの現場で直面する複雑な状況を疑似体験し、学んだ知識やフレームワークの活用法をより深く理解することができました。

Nさんの学び

研修受講前のNさんは「マネジメント」という言葉に対して、「とにかく大変そうだ」「本当に自分に務まるのだろうか」といった漠然とした不安や、ネガティブなイメージを抱いていました。世間では、管理職を「罰ゲーム」とも揶揄することもある昨今、Nさん自身も、その役割のどこにやりがいを見いだせるのか、想像することができませんでした。特に、立場の異なるメンバーをまとめ、組織として成果を出すことの難しさを考えると、気が重くなることもあったと言います。

しかし、実際に研修が始まると、その印象は大きく変わりました。体系的な知識のインプットと実践的なワークを通じて、マネジメントの本質的な役割とやりがいについて深く理解することができたのです。「組織目標の達成と、メンバー一人ひとりの成長を両立させることがマネジメントの醍醐味(だいごみ)であり、やりがいにつながることを実感できた」とNさんは語ります。

研修で学んだ「組織と個人のベクトルを合わせる」という考え方は、今後のマネジメント業務における大きな指針となりました。特に印象に残っている学びとして、Nさんは以下の4点を挙げています。

【Nさんの学び】

-

事実ベース思考

常に目的を明らかにして、事実をもとに本質に迫ることが重要。それにより、反応的な対処ではなく、偏らない判断ができるようになった。 -

四つの成果で捉える思考法

業務で直面する出来事や状況を「仕事の完遂」「仕事の改善」「メンバーの協働」「メンバーの成長」という四つの成果の観点で捉えることで、目的や意図を明確にし、冷静に対処できるようになった。 -

複数の成果を達成する思考法

四つの成果のうち複数を同時に達成できるような、より効果的で本質的なマネジメント方法を検討する視点を得られた。 -

多様な参加者との交流

異なる業界や背景を持つ参加者と2日間深く議論できたことは、自身の視野を広げる貴重な経験となった。

研修の効果と成果

研修で得た学びは、Nさんの日々のマネジメント業務にポジティブな変化をもたらしました。「特に『マネジャーに求められる四つの成果』のフレームワークは、常に意識して業務をアサインする際などに有効活用しています」とNさんは言います。

提供:リクルートマネジメントソリューションズ

| 仕事の完遂 | 以前は作業内容と締め切りを伝えるだけになりがちだった指示出しも、研修後は仕事の目的や背景、組織目標とのつながりを丁寧に説明できるようになった。 |

|---|---|

| 仕事の改善 | 現状維持に陥りがちだった意識を変えて、日々の業務における改善点を探す視点が生まれた。メンバーにも積極的に意見を求め、改善提案を促すことで、チーム全体の生産性向上につながっている。 |

| メンバーの協働 | 個々の能力に頼るのではなく、チームワークを重視するように。共通目標の設定や進捗共有の場を設けることで、メンバー間の協力体制や助け合いの雰囲気が醸成された。 |

| メンバーの成長 | メンバー一人ひとりの強み・弱みを把握し、成長に合わせた目標設定や指導を行うようになった。定期的な面談を通じて、キャリアプランや課題について話し合う機会も設けている。 |

さらに、マネジャーとして成果を出すための「五つの活動(計画・組織化・指示・統制・調整)」のノウハウも、メンバーとのコミュニケーションにおいて効果を発揮しているそうです。週に一度行っている1on1のミーティングでは、「以前よりもメンバーの話を丁寧に聞いて、適切な状況判断を行い、彼らの考えや気持ちに寄り添うことを意識できるようになりました」とNさんは実感しています。

こうした変化は周囲にも認識されており、「昇格直後と比べると、落ち着いて周りを見ながらマネジメントできているように見える」といったフィードバックも受けています。

Nさんの上司であるK部長も、その変化を評価しています。「Nさんがメンバー一人ひとりと丁寧に向き合えるようになったことで、チーム全体の雰囲気が明るくなり、メンバーのモチベーションが明らかに向上しました。若手社員に対しても、研修で学んだことを生かして積極的に指導・アドバイスを行っており、成長スピードが加速しています。Nさんの変化は、他のマネジャーにも良い刺激を与え、組織全体でマネジメントスキル向上への意識が高まるきっかけにもなっています」

おわりに

研修で得た知識やスキルは、まだスタートラインです。今後は、学んだフレームワークを現場で繰り返し実践し、無意識レベルで使いこなせるようになることで、その場その場で的確な判断ができるマネジャーを目指したいですね

Nさん

Nさんのマネジメントスキル向上は、チームの成果だけでなく、組織全体の活性化に大きく貢献するでしょう。今後も研修での学びを生かし、さらにマネジメント能力を高め、他のメンバーの模範となることで、組織全体をより良くしていく存在になってくれることを期待しています

K部長

この記事を読んだ人におすすめ

自社に合う研修を探しても、いざとなると、なぜか躊躇して決め切れない……。どのような観点で検討すればいいのでしょうか?実際に研修を受講したスタッフと、研修を企画導入した担当者の体験を基に、研修設計や外部研修の導入・選択のヒントに迫ります。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント