職場のモヤモヤ解決図鑑【第98回】

引継ぎ担当者の不安を解消!

安心感を与える引継ぎサポート術を紹介[前編を読む]

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

志田 徹(しだ とおる)

都内メーカー勤務の35才。営業主任で夏樹の上司。頼りないが根は真面目。

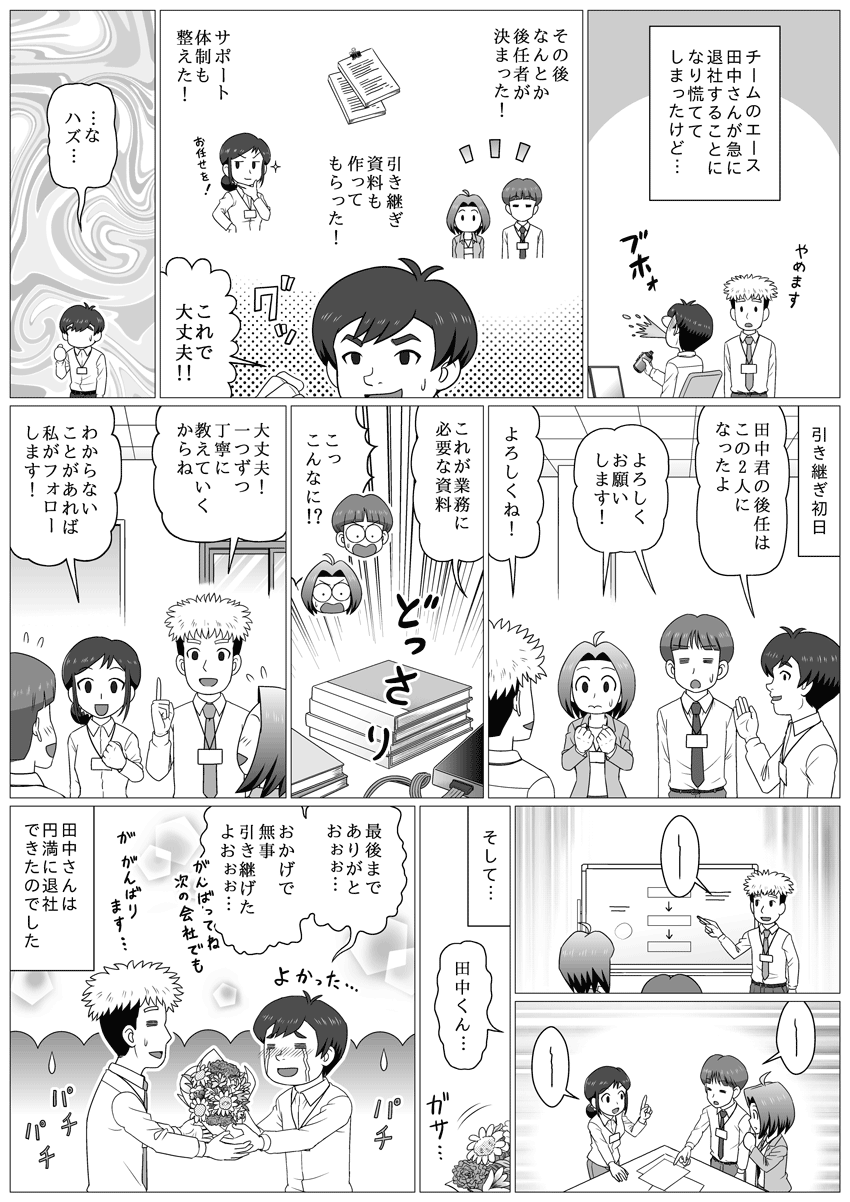

大量の業務を後任者に引き継ぐことになった田中さん。志田さんはなんとかサポート体制を整えたようです。引き継ぎ作業には時間を要します。また、後任者はスムーズに業務を遂行できるかという不安を感じています。管理職や人事担当者が、引き継ぎにおいて配慮すべき点とサポートできることについて解説します。

効果的な引き継ぎで組織力向上! 後任者と退職者へのサポート

組織力を向上させるためには、効果的な引き継ぎが大切です。引き継ぎに失敗した場合、業務に支障が生じる可能性があります。たとえば、営業の引き継ぎにおいて、単に担当顧客リストを渡すのと、顧客の具体的な情報まで伝えるのとでは、その後の顧客との信頼関係に及ぼす影響が全く異なります。

効果的な引き継ぎにより、業務の継続性や生産性が途切れることなく維持されます。さらに、組織全体のノウハウや経験が共有されることで、新たなメンバーがスムーズに即戦力となる環境が整います。

引き継ぎを当事者任せにするのではなく、管理職や人事担当者が適切なサポートを行うことが、引き継ぎを成功させるためのカギです。

引き継ぎを成功させるためのポイント

では、具体的にどのような点に注意すればいいのでしょうか。引き継ぎにおいて、管理職や人事担当者が支援すべきポイントを解説します。

後任者の早期立ち上げを支援する仕組みづくり

後任者が新たな業務を迅速に習得・遂行できるよう、以下のサポート体制を整えることが重要です。

- 業務マニュアルやノウハウ共有資料の整備

- 業務管理・ドキュメント管理・コミュニケーションツールの活用促進

- 引き継ぎ後の定期的な進捗確認や1on1ミーティングの実施

これらにより、後任者が孤立せず、自信をもって業務に取り組める環境を構築できます。

退職者との協力関係を引き出すマネジメント

退職者や前任者が安心して引き継ぎに臨めるよう、信頼関係の構築に配慮することが重要です。

- 引き継ぎ内容に関する責任の明確化と適切なスケジュール設定

- 業務以外にも、本人の退職理由や不安を丁寧にヒアリング

- 退職後の連絡体制やフォローの可能性を明示

こうしたマネジメントが、引き継ぎの質を高め、円滑な業務移行を実現します。

- 【参考】

- アルムナイとは|『日本の人事部』

組織全体で引き継ぎを支える文化を醸成

属人的な引き継ぎを防ぐためには、組織全体の仕組みと文化づくりを推進することが重要です。

- オフボーディングの手続きの標準化(アクセス権の管理、面談、法的確認など)

- 「人が辞めても組織が回る」仕組みと風土づくり

- 退職者への感謝とねぎらいを伝える文化の定着

人事担当者や管理職が率先してこれらに取り組むことによって、退職や異動が発生して安定した組織運営が可能になります。

退職者への配慮も忘れずに

退職者への心理的配慮と信頼関係の維持は非常に重要です。退職者を単に「辞める人」と捉えるのではなく、「最後まで責任を果たす組織のメンバー」として尊重し、感謝の気持ちを伝えることが大切です。また、退職理由や過去の業務経験から、組織改善のヒントが得られるかもしれません。組織への何らかの不満が退職につながっていたとしても、退職者が最後まで前向きに引き継ぎに取り組めるよう配慮します。

適切な退職者への配慮がなかった場合、退職者の組織に対するイメージが悪化したり、さらなる退職者が発生するリスクが高まったりします。

【まとめ】

- 引き継ぎは個人任せにせず、組織として計画的に支援することが重要

- 退職者への配慮と信頼関係の維持が、スムーズな引き継ぎを左右する

- オフボーディングの仕組み化により、退職の影響を最小限に抑え、「辞めても回る組織づくり」が重要

(突然の退職で戸惑ったけれど、スムーズに後任者に引き継げた!よし、今回の引き継ぎの流れをまとめて、次回に生かせるようにしよう!)

この記事を読んだ人におすすめ

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント