見えざるAI活用(シャドーAI)を企業の成長エンジンに変える経営戦略

~統制と自律のジレンマを乗り越える経営アプローチ~

ライフデザイン研究部 主席研究員 テクノロジーリサーチャー

柏村 祐氏

1.シャドーAIが突きつけるリスクと機会の二律背反

人工知能(AI)技術の飛躍的な進化は、組織のシステムやプロセスを根底から変革し、生産性向上に大きく貢献している。しかし、その光の裏で「シャドーAI」と呼ばれる新たな課題が深刻化している。シャドーAIとは、企業のIT部門やセキュリティ部門の承認・管理を受けることなく、従業員が個人の判断で業務に利用するAIツールやシステムを指す。これらのツールの多くは、業務効率化や創造性の発揮といった業務上のポジティブな動機から個人的に導入されるもので、組織の公式なガバナンスの枠外に置かれるため、管理の目が及ばないことから時に重大なリスクをもたらす。

具体的には、機密情報の不正な計算やデータ漏洩、監視されていないAIモデルに起因する安全性の脆弱性、さらには意図的なモデル汚染(Model Poisoning)など、サイバーセキュリティ上の脅威を著しく増大させる。また、GDPRや各国のデータ保護法といった規制へのコンプライアンス違反を引き起こし、企業に法的な制裁や信用の失墜をもたらす危険性もはらんでいる。このようにシャドーAIの蔓延は、AI導入を推進する企業において、考慮すべき重要な課題の1つとなっている。

そもそも、なぜ従業員はリスクを承知でシャドーAIに手を出すのかという根本的な問いに目を向ける必要がある。その背景には、たとえ企業が公式のAIツールを導入していたとしても、それらの公式ツールでは満たされない現場の切実なニーズや、硬直化した業務プロセスを打破し生産性を向上させたいという意志が存在している可能性がある。したがって、シャドーAIは単に禁止・排除すべき脅威ではなく、現場から生まれる「創造性の芽」と捉えることも可能である。この「管理すべきリスク」でありながら「汲み取るべき機会」でもあるという二律背反の課題にどう向き合うかが、現代の企業経営において極めて重要な論点となっている。

2.シャドーAIの構造的リスク

第1章で述べたように、シャドーAIの本質的なリスクは、組織統制から逸脱した非公式な利用プロセスにある。本章ではその構造を具体的に分析する。

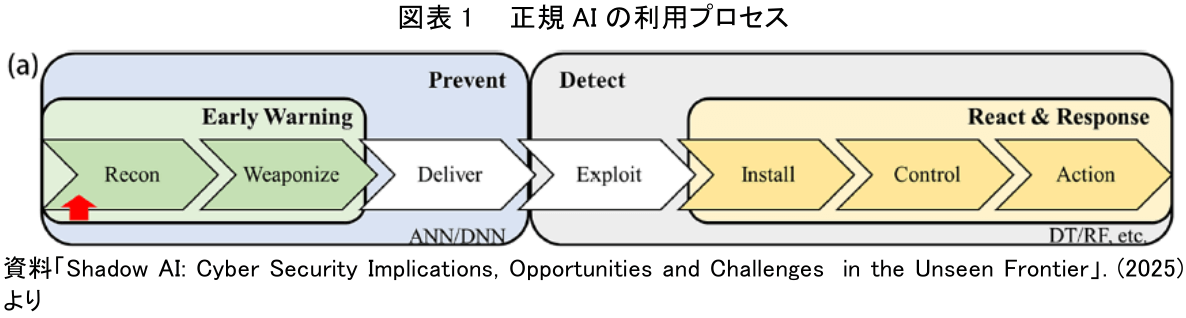

1)統制されたAI利用の理想形

組織におけるAI活用の理想形は、サイバー攻撃の全フェーズにおいて厳格なガバナンスが機能するプロセスに則っていることである。図表1は、この理想的な状態を示している。この図は、サイバー攻撃が「Recon(偵察)」から「Action(行動)」に至る一連の流れ(サイバーキルチェーン)を模している。正規プロセスでは、攻撃の初期段階である「Prevent(予防)」フェーズから組織が主体的に関与し、脅威を監視していることがわかる。これは、組織が脅威を未然に防ぐための管理体制を構築している状態を意味しており、AIを安全に活用するための基本構造である。

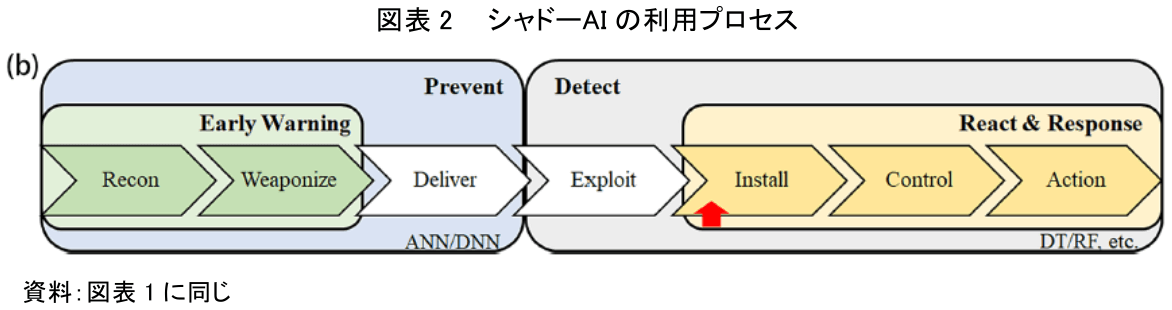

2)ガバナンス機能の弱体化という現実

シャドーAIはこの理想形を根本から覆す。図表2が示すように、シャドーAIの利用は、従業員の行動そのものが、サイバー攻撃プロセスの一部と化してしまう危険性をはらんでいる。この図の赤い矢印は、「Detect(検知)」フェーズ内の「Install(インストール)」段階を指している。これは、組織の予防線をすり抜けた脅威がシステムに侵入する段階で、従業員が会社で承認されていないシャドーAIを「インストール」する行為が、意図せずして攻撃者に侵入口を提供してしまうことを象徴している。データフローはブラックボックス化し、従業員が良かれと思って行った業務効率化が、結果的に組織の防御壁に穴を開けるという、皮肉な現実を招くのである。

3)攻撃対象領域の無秩序な拡大

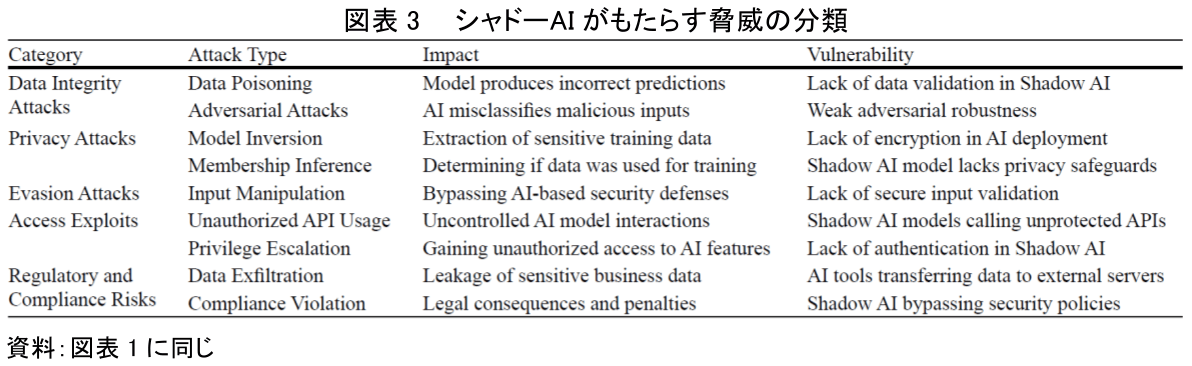

さらに、こうしたガバナンス機能の弱体化は、攻撃手法の多様化を招く。図表3は、シャドーAIが引き起こす攻撃を「Vulnerability(脆弱性)」を起点に、「Attack Type(攻撃手法)」「Impact(影響)」という因果関係で整理したものである。

例えば、最上段の「Data Integrity Attacks(データ完全性への攻撃)」を見てみよう。シャドーAIには「Lack of data validation(データ検証の欠如)」という脆弱性があるため、攻撃者は意図的に偏った情報を学習させる「Data Poisoning(データ汚染)」という攻撃が可能になる。その結果、AIは「incorrect predictions(誤った予測)」を出力し、組織は誤った経営判断を下すリスクに晒される。

同様に、「Access Exploits(アクセス悪用)」の行では、「Lack of authentication(認証の欠如)」という脆弱性が、「Unauthorized API Usage(不正なAPI利用)」を可能にし、組織の機密情報への不正アクセスという深刻な影響をもたらす。

このように、シャドーAIに内在する様々な脆弱性が、多種多様な攻撃を誘発し、組織に見えないリスクを拡散させることがわかる。

3.シャドーAIを現場主導の業務革新として活かす経営戦略

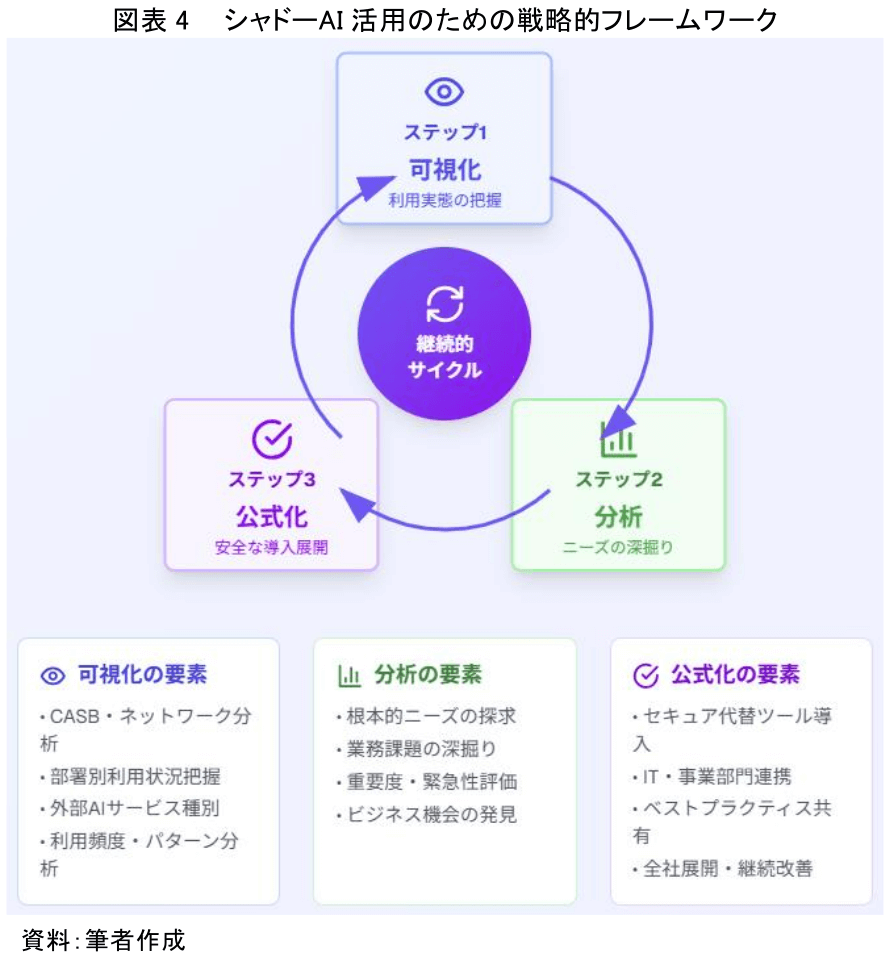

シャドーAIのリスクを適切に管理しつつ、組織の競争優位性の源泉へと昇華させるためには、経営層の視点転換と具体的な戦略が不可欠である。本章では、そのための戦略的フレームワークを「可視化」「分析」「公式化」という3つのステップで提言する。

1)ステップ1:可視化

第一のステップは、組織内に潜むシャドーAIの実態を正確に把握することである。CASB(Cloud Access Security Broker)やネットワークトラフィック分析ツールなどの技術的手段を駆使し、どの部署で、どのような外部AIサービスが、どの程度の頻度で利用されているかを網羅的に可視化する。これは、単なる監視ではなく、組織の現状を客観的に診断し、潜在的なニーズとリスクを洗い出すための「健康診断」と位置づけられるべきである。

2)ステップ2:分析

第二のステップは、可視化された利用実態を分析し、その背景にある根本的なニーズを深く掘り下げることである。第1章で触れたシャドーAI導入の動機や背景を改めて深掘りし、現場ごとの業務課題の根本を明らかにする。シャドーAI を導入しようとした従業員は、それによってどのような業務課題を解決しようとしたのかという、「Why」の探求を通じて、業務プロセスの非効率性、組織が提供できていない機能、新たなビジネス機会などについて、貴重な洞察を得ることができる。抽出されたニーズは、その重要度と緊急性に基づき、戦略的に評価される。

3)ステップ3:公式化

第三のステップは、評価の結果、有用性が高く組織戦略に合致すると判断されたAI活用法を、安全な形で「公式化」することである。IT部門と事業部門が連携し、セキュリティとコンプライアンスの要件を満たす代替ツールを導入するか、既存のシステムに同様の機能を実装する。そして、その成功事例をベストプラクティスとして全社的に共有・展開することで、一従業員の創意工夫を組織全体の資産へと昇華させる。このサイクルを継続的に回すことで、現場の活力を殺ぐことなく、トップダウンのガバナンスと両立させ、組織全体の持続的なイノベーションを駆動することが可能となる。

しかし、これらのステップを導入するだけでは十分ではない。このサイクルを持続的な仕組みとして定着させ、成功に導くためには、より高次の視点が必要となる。

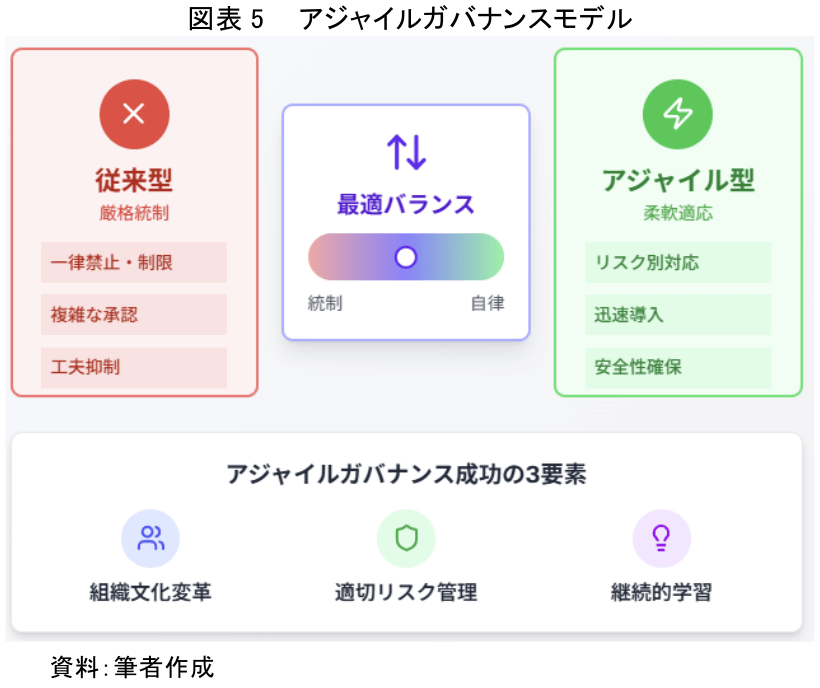

4.アジャイルなガバナンスと組織文化の醸成

本レポートで提言した3ステップ戦略は、単なるIT管理手法の導入ではなく、組織文化そのものの変革を伴う。その実行には、従業員のプライバシーへの配慮や、現場からの「管理強化」への反発といった組織的抵抗が予想される。また、「公式化」を進める際に、手続きや承認プロセスが複雑化し、結果的に創造性を阻害する副作用が生じる可能性もある。

これらの障壁を乗り越え、戦略を真に成功させる鍵は、厳格すぎず、かつ緩すぎない「アジャイルなガバナンス」の構築にある。全てのシャドーAIを一律に禁止するのではなく、リスクレベルに応じて対応を変え、有益なツールは迅速に検証・導入する。そして何より、従業員の自発的な挑戦を奨励し、失敗を許容する心理的安全性の高い組織文化を醸成することが不可欠である。

シャドーAIとの向き合い方は、トップダウンの統制とボトムアップの自律性をいかに両立させるかという、経営層のリーダーシップが問われる経営課題そのものなのである。

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント