労災保険料率のメリット制について

お世話になっております。

労災保険料率(メリット制)の計算方法について質問です。

web等で検索すると「メリット収支率」の計算方法の詳細は確認出来ますが、その後の労災保険料率の計算方法に関しては具体的な説明が見当たりません。

大抵のサイトで、以下のような説明のみで、「メリット収支率が何%だと料率が何%上下するのか」が不明です。

「メリット収支率が85%を超え、又は75%以下であるときは、その事業に定められている労災保険料率を40%の範囲内で、メリット収支率に応じて上げたり、下げたりする」

今回確認したいのは、「今までメリット制で料率が下げられていましたが、仮に労災が発生し、若干でも保険給付を受ければ、翌々年度には、必ず少しでも料率が上がる」ものなのか。と言う事です。

また、「その額がどのくらいになるのか(過去3年間の保険料額や保険給付額による事は分かりますが)」が知りたいと思っています。

可能であれば、具体的な例でご説明頂きたいと思っております。

乱文で申し訳ございません。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2010/09/08 09:25 ID:QA-0022756

- えむえふごさん

- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。

この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら

-

労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]

-

労災認定前の受診費用について 従業員が休憩時間中に転んで骨折を... [2018/02/27]

-

出向社員の労災について 出向元で社会保険を継続で加入させ... [2006/03/13]

-

通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]

-

雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]

-

労災保険について 建設業を営んでいます。基本的な質... [2005/10/26]

-

労災認定について 弊社の職員がお昼休憩中にお昼を買... [2025/03/17]

-

新会社を設立したときの出向社員の労災について 子会社を設立しそこに出向社員を入... [2006/03/15]

-

労災事故の申請先について 当社で先日労災事故にあった者がお... [2008/03/06]

-

労災保険 休業補償請求について 労災保険のことについて伺いたいこ... [2012/06/21]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

社員説明会のお知らせ

社員説明会のお知らせです。

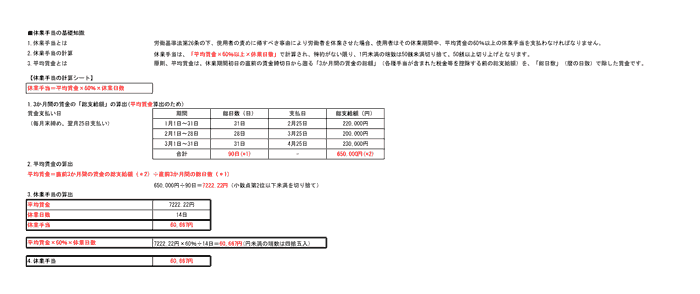

休業手当の計算シート

休業手当の計算例を示したシートです。

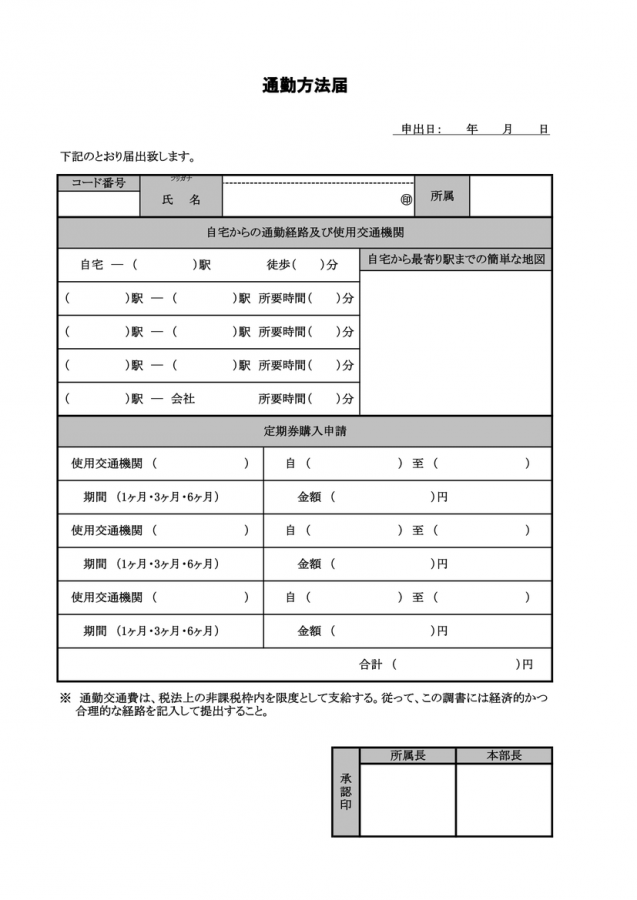

通勤方法届

通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。

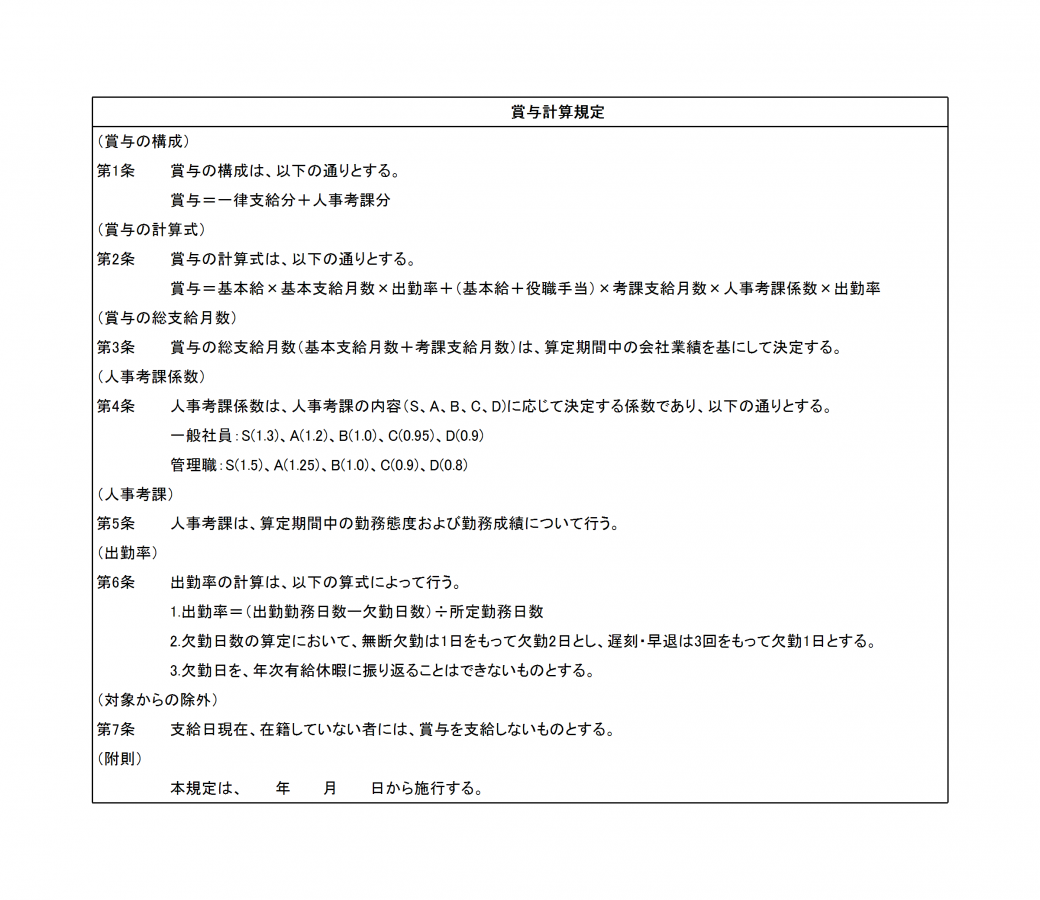

賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント