休職期間の合算について

弊社では、休職期間を合算する規定を追加することになりました。

ただ、提案した私はその合算される期間を「半年」として提案したのですが、3年という長い期間で設定されようとしています。

今まで一律3ヶ月間という短い休職期間であったものを、勤続年数に応じて取得できる休職期間を最長1年にしたからの措置であると耳づてで聞きましたが、その関連性は少々私にはわかりませんでした。

書店などでいくつかの就業規則のマニュアル本を読んでも長くても12ヶ月を越えるものはありませんでした。

本を鵜呑みにするわけではないですが、やはりその合算できるスパンは3ヶ月から6ヶ月、長くても12ヶ月だと思います。

一般的にはどれくらいの期間の休職期間を合算するものなのでしょうか?

投稿日:2009/02/28 12:58 ID:QA-0015362

- *****さん

- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺いいたします。休職期間は会社が任意に定めることができますが、「1ヶ月」と定めることはできますか。(多くの会社では6ヶ月ぐらい... [2012/04/09]

-

休職期間の算定について 弊社では勤続期間5年以上の社員の休職期間を24ヶ月間としています。(復職後同一の事由により休職となった場合は休職期間は復職の前後の前後を合算する)現在、同... [2011/08/23]

-

休職期間の適用について 病気で休職している社員がおります。弊社の規定では勤続年数に応じて休職期間を定めております。ただ休職期間中については勤続年数として含む、含めないは規定してお... [2023/02/03]

-

正規雇用と非正規雇用で休職期間が異なることについて 弊社では正規雇用と非正規雇用の休職期間が異なります。非正規雇用の休職期間は正規雇用の半分の期間となっております。この場合、合理的な理由とはどのようなことが... [2024/09/13]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職期間の合算については繰り返し休職を行うタイプの従業員への対策として有用な措置ですが、あまり合算対象とする期間を長くすると各々の休業についての関連性という観点からは疑問が生じる場合も出てきます。

勿論休業制度につきましては会社が任意に決める制度ですので、合算期間につきましても特に制限自体はないのですが、「3年」という期間は上記の観点からもあまりに長く合理性にかける内容と考えられるでしょう。

従いまして、合算については同じまたは類似の傷病に関してのみ行なうことを定めた上で、その期間については前の休職後3ヶ月~半年程度までとするのが一般的であるといえます。

投稿日:2009/02/28 14:45 ID:QA-0015365

相談者より

投稿日:2009/02/28 14:45 ID:QA-0036031大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

休職期間の通算の留意点

■休職期間の通算上の問題点は、2つあります。後者の取扱いをシッカリ決めておかないと、従業員が会社の制度を知り尽くして、これを悪用し、手に負えなくなった事例(公表されないものも含めると)は決して少なくありません。

① 勤続期間と休職期間の関係

② 同一疾病と異質疾病の取扱い

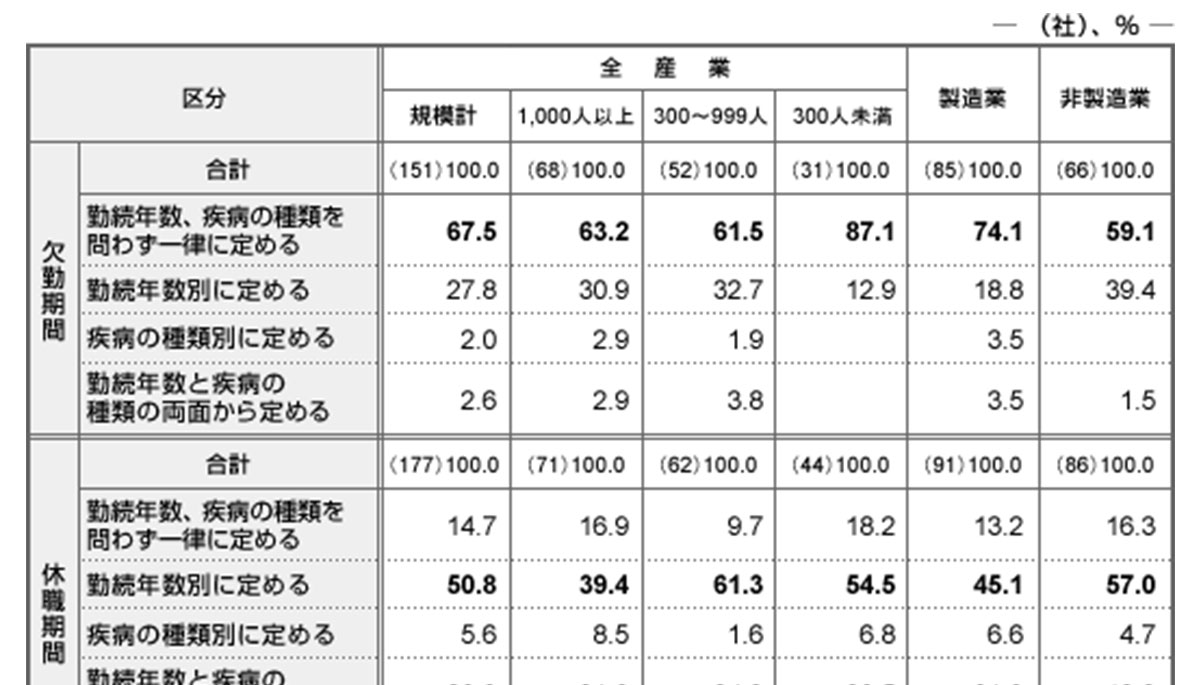

■ ① の勤続期間と休職期間の関係だけについて言えば、企業規模が大きいほど、休職期間が長く(例:25年以上の勤続者に対し、3年間)設定されている傾向が窺えます。同じ、大企業間でも、歴史の長い企業と新興企業の間にも差異が見受けられます。然し、休職制度というのは、会社が恩恵的に定める解雇猶予措置という性格から、一般的には、数ヶ月、ないし1年が妥当な限度期間でしょう。

■ ② 同一疾病と異質疾病の関係ですが、可能通算を同一疾病に限ると、複数の異質疾病ごとに休職期間が適用されることになり、不適切な事例が発生することになります(うつ病の後、骨折、更に胃摘出などの間歇的発生)。因みに、通算は、一般的には、同一傷病に限られると考えられていますが、多種類の疾病にかかわる休職期間の通算に関して争われた事案で、同一の疾病の場合以外でも通算が適法とされた地裁判決事例もあります。休職制度の本質についてシッカリした基本的考えが要求されます。

■以上を踏まえた上で、「3年という長い期間で設定」、「休職期間を最長1年にしたからの措置」といったことが決められた経緯を 《 耳づて 》 ではなく、担当部署として、責任ある説明を 《 直接 》 お受けになるべきでしょう。不特定多数の読者を対象とする一般書籍では、基礎的な考えを整理、理解するに留まらざるを得ない制約があります。御社の経営陣の観点を直接聞かれることが必要だと思います。

投稿日:2009/03/01 12:45 ID:QA-0015368

相談者より

投稿日:2009/03/01 12:45 ID:QA-0036034大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺いいたします。休職期間は会社が任意に定めることができますが、「1ヶ月」と定めることはできますか。(多くの会社では6ヶ月ぐらい... [2012/04/09]

-

休職期間の算定について 弊社では勤続期間5年以上の社員の休職期間を24ヶ月間としています。(復職後同一の事由により休職となった場合は休職期間は復職の前後の前後を合算する)現在、同... [2011/08/23]

-

休職期間の適用について 病気で休職している社員がおります。弊社の規定では勤続年数に応じて休職期間を定めております。ただ休職期間中については勤続年数として含む、含めないは規定してお... [2023/02/03]

-

正規雇用と非正規雇用で休職期間が異なることについて 弊社では正規雇用と非正規雇用の休職期間が異なります。非正規雇用の休職期間は正規雇用の半分の期間となっております。この場合、合理的な理由とはどのようなことが... [2024/09/13]

-

休職期間の考え方について 休職期間の考え方について教えてください。例えば下記のような休職期間の条文があったとします。勤続年数1年未満のもの・・・満2ヶ月勤続年数3年未満のもの・・・... [2017/03/30]

-

休職期間の設定についての考え方 当社では『私傷病による欠勤が1ヶ月継続したとき』等、就業規則の休職事由に該当する場合、会社は休職を命じることがある。と定めています。また、休職期間について... [2021/09/01]

-

休職期間の計算について 退職金計算時の休職期間の扱いについてご意見をいただければと思います。当社の退職金規程は、勤続期間連動型ですが、休職期間の取り扱いについて、勤続5年未満の者... [2007/09/18]

-

退職金計算における欠勤・休職期間の取り扱い 現在の退職金規程において、休職期間は計算対象外としています。休職期間に先立つ3ケ月の欠勤期間も対象外とすることは可能でしょうか。 [2014/12/15]

-

休職期間 24条 従業員が次のいずれかに該当する場合は休職とする。 ①業務外の傷病により欠勤6ケ月以上にわたる場合。 25条 休職期間は次のとおりとする... [2020/02/18]

-

休職の取扱い方について 適応障害を発症した社員がおり医師より要休職の診断書が出て参りました。それに基づき会社から休職通知を出して休職に入ってもらうのですが、その休職期間の一部に有... [2024/07/26]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

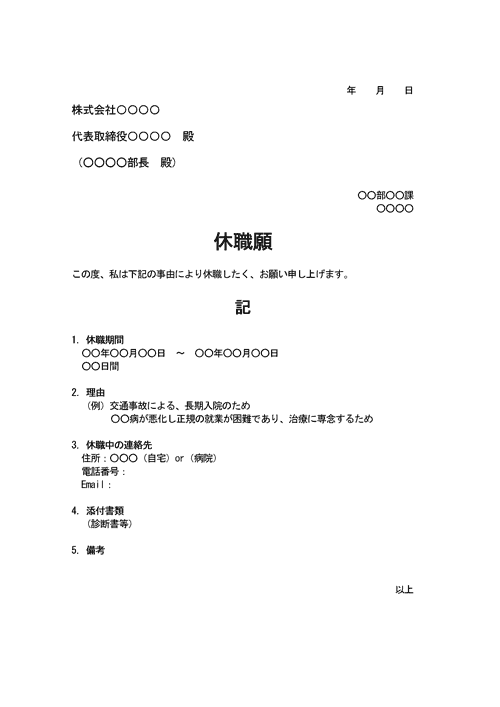

休職願

休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。

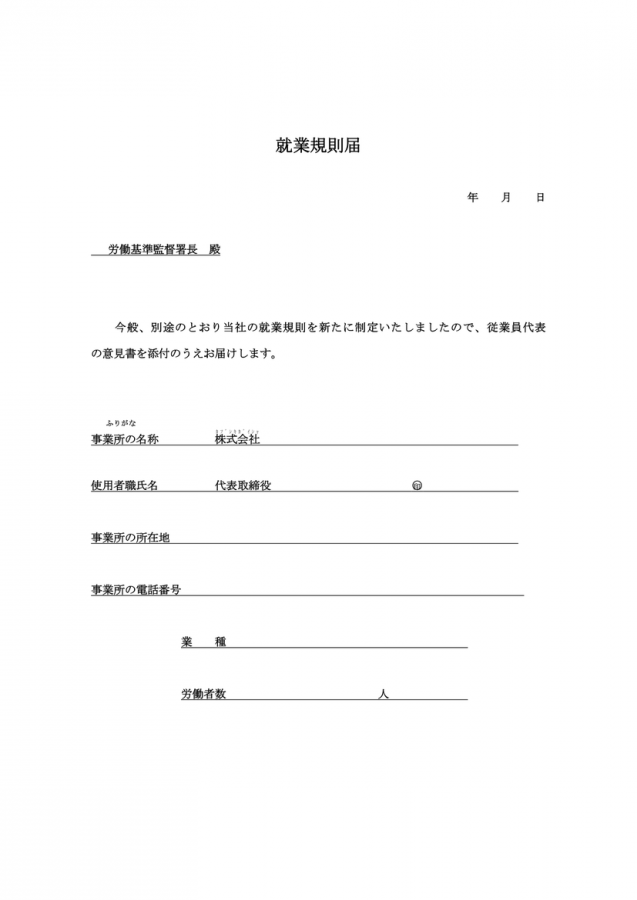

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

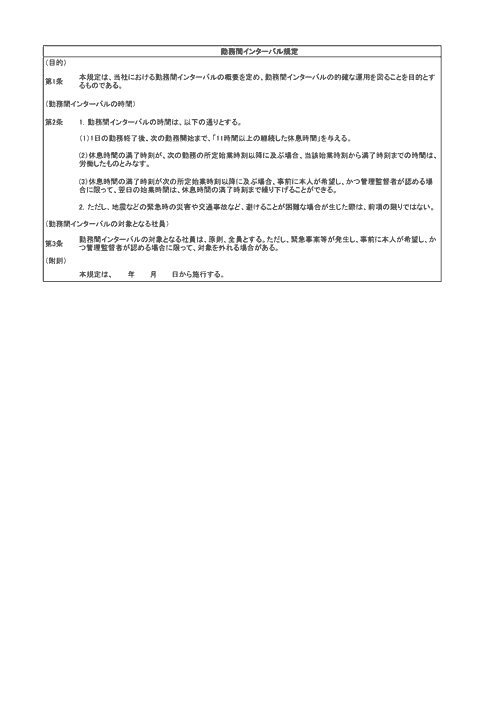

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

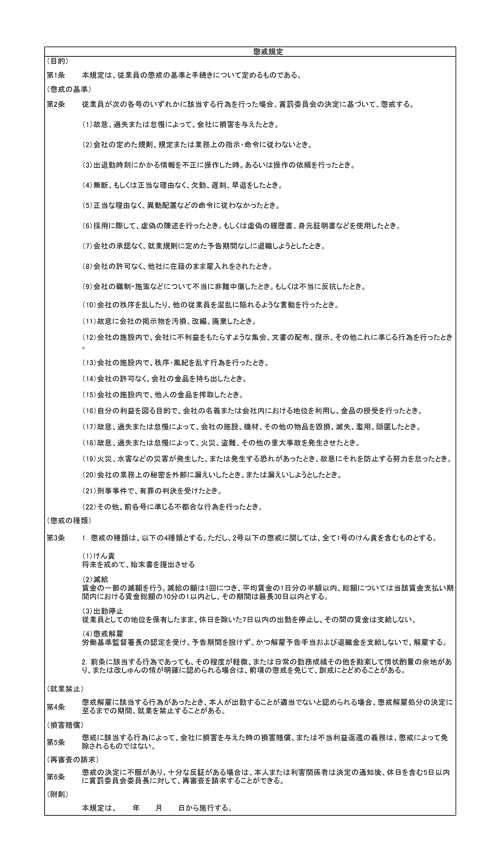

懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント