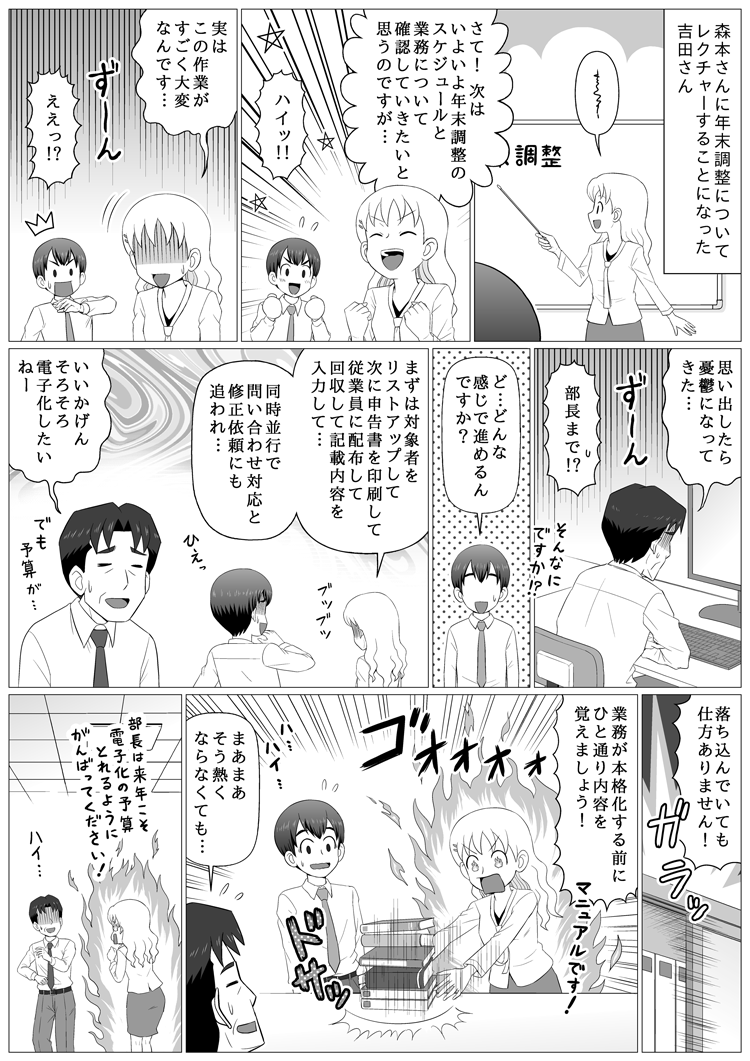

職場のモヤモヤ解決図鑑【第30回】

年末調整の基礎知識!業務のスケジュールを解説

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

吉田 りな(よしだ りな)

食品系の会社に勤める人事2年目の24才。主に経理・労務を担当。最近は担当を越えて人事の色々な仕事に興味が出てきた。仲間思いでたまに熱血!

年末調整では、対象となる従業員ごとに給与額や控除額を正しく確認する必要があります。どのような流れで行うのか、全体のスケジュールを見ていきましょう。

年末調整の全体の流れ

年末調整の主な作業は12月に発生しますが、その前には必要書類の準備、各従業員の所得税額が確定した後には行政機関への提出書類を準備する作業があります。全体の流れを以下の3ステップに分けて解説します。

〈 3ステップで解説!〉年末調整の全体の流れ

- 【ステップ1】必要な書類を従業員に配布する|~11月下旬

- 【ステップ2】年末調整実務の実施|~12月下旬

- 【ステップ3】行政機関に書類を提出|~翌1月末

【ステップ1】必要な書類を従業員に配布する|~11月下旬

例年11月になると、税務署から「年末調整のしかた」のパンフレットとともに、前編で紹介した年末調整に必要な各種書類が送られてきます。11月中に、これらの書類を年末調整の対象者に配布します。このとき、前年度からの変更点や個別に添付が求められる書類があれば、要点をまとめてアナウンスしておくと、混乱を防ぎやすくなります。

従業員から回収した必要書類をもとに、各種控除金額の合計を計算することになりますが、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除の金額の計算が違うと、年末調整の金額も間違ってしまうことになります。従業員から回収した書類の記載内容のチェックには時間がかかることが多いため、早めに回収しましょう。

やることリスト

- 対象者のリストアップ

- 必要書類の配布

- 従業員からの問い合わせ対応と書類回収

- 書類の記入内容チェック

【ステップ2】年末調整実務の実施|~12月下旬

各種書類の回収がすんだら、従業員ごとに1年間の給与額を確定し、所得税額を計算します。その後、確定した所得税額とこれまで納付した源泉徴収額の過不足を確認し、不足分は12月または翌年1月の給与で精算します。源泉徴収簿への記載も忘れずに行います。

やることリスト

- 従業員ごとの年間給与を確定

- 所得税の過不足を精算

- 源泉徴収簿への記入

【ステップ3】行政機関に書類を提出|~翌1月末

年末調整で精算した所得税の内容は、年末調整を行った月の「所得税徴収高計算書(納付書)」に記載し徴収税額を納付します。また、従業員ごとに源泉徴収票を作成して配布します。

やることリスト

- 税額の納付と所得税徴収高計算書の記載(1月10日まで)

- 税務署:源泉徴収票、支払い調書、法定調書合計表(1月31日まで)

- 市区町村:給与支払報告書(個人別明細書、総括表)(1月31日まで)

年末調整で年調年税額を計算するには

年末調整で算出する所得税額を「年調年税額」といいます。年調年税額は、以下の方法にて算出します。

| 1 | 年間で支払った給与と納めた源泉徴収額を計算する |

|---|---|

| 2 | 1から給与所得控除を差し引く 国税庁ホームページにある「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」をもとに計算 |

| 3 | 各種所得控除の合計を計算する 従業員から回収した必要書類をもとに算出 |

| 4 | 「課税給与所得金額」を算出する 2で算出した給与所得控除後の金額から、3の各種所得控除の金額を差し引く |

| 5 | 「算出所得税額」を算出する 国税庁ホームページにて「年末調整のための算出所得税額の速算表」をもとに算出 |

| 6 | 「年調年税額」を算出する 住宅ローン控除の適用がある従業員のみ、5で算出した算出所得税額から住宅ローンの控除額を差し引く。ここまでに算出された金額に102.1%をかけて年調年税額を算出。源泉徴収税額が年調年税額よりも多ければ、差額を従業員に還付し、少なければ差額を徴収する。 |

- 【参考】

- 年税額の計算【令和3年分】|国税庁

ミスなくスムーズな年末調整のために

このように年末調整業務は、従業員ごとに給与額・控除額を確認していくため、どこかで間違いが生じると全てをやり直さなければなりません。ミスなくスムーズな年末調整のためには、最新情報を確認したり、作業フローを見直し電子化したりするといったアップデートが重要です。

最新情報を確認する

税法改正により、年末調整に大きな変更点が発生する年があります。

たとえば令和2年(2020年)にはいくつかの法改正があり、給与所得控除の計算方法や、基礎控除額に変更がありました。令和3年(2021年)は大きな税法の変更はありませんでしたが、年調年税額の計算の際は、必ず最新の情報を確認しましょう。

年末調整の電子化

年末調整の業務を効率化するための電子化への取り組みも進んでいます。

令和3年の変更では、扶養控除等申告書など年末調整の必要書類を電子化するにあたり、事前申請手続きが不要になりました。これにより、年末調整業務の電子化が進めやすくなります。

年末調整の電子化には、控除額の自動計算による省力化や、必要な控除証明書等の電子データでの受け渡しによる効率化により、業務の正確性・スピード共に増加することが期待できます。また、テレワークなど物理的に離れた場所で勤務する従業員とのやり取りの負担も減り、全体的な業務負荷の削減が行えるでしょう。

【まとめ】

- 年末調整に関わる業務は11月から翌1月にかけて発生する

- 年末調整で算出する所得税額を「年調年税額」という

- 年調年税額の計算方法は、法改正の内容も踏まえ、必ず国税庁の最新情報を確認する

年末調整は控除額など細かい計算がたくさんあるんですね…!

間違えてしまうとやり直しになるから、従業員への説明も大事なです

ひとまず、進め方はイメージできました

ミスなくできるよう、一緒に準備してがんばりましょう!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント