「安心」から「信頼」に基づくマネジメントへの転換

~上司と部下の信頼関係構築のヒント~

パーソル総合研究所 シンクタンク本部 上席主任研究員 井上 亮太郎氏

2024年以降、これまで先進的な働き方を取り入れてきたグローバルなIT系企業を中心に、オフィスへの出社を義務づける動きがある。日本においても、テレワークなど多様な働き方は引き続き許容しつつも、出社比率を見直す事例も少なくない。しかし、上司と部下が同じ空間に机を並べて執務するのが常であった職場を従来型と称すれば、2000年以降、テレワークなどを許容するバーチャル化した職場は増えており、非対面でのコミュニケーションに起因するマネジメント課題もさまざま提起されている。

このような、職場の在り方の変化に伴い、「《安心》が底流する職場から、《信頼》に基づく職場づくり」が求められていると考え、本コラムでは上司と部下の信頼関係について研究成果を紹介しつつ考えていきたい。

職場環境の変化と新たなコミュニケーション課題

上司と部下が同じ空間に机を並べ、部下の執務状況がなんとなく目にとまる状態が常であった職場が、テレワークなどを許容すれば当然、部下の状況は分かりにくくなる。パーソル総合研究所が実施した「テレワークにおける不安感・孤独感に関する定量調査」では、管理職の46.3%がテレワークにより「業務の進捗具合がわかりにくく不安だ」と回答していた。また、「非対面は相手の気持ちが察しにくい」との問いに対し、あてはまると回答した割合は、部下側が39.5%であったものの、管理職側は44.9%であった。

相手と物理的な場を共有しない働き方に戸惑い、不安を感じている管理職は現時点でも少なくないだろう。その結果、部下に逐一仕事の進捗を報告させたり、こと細かく作業の指示を出したりするといったマイクロマネジメントを行い、むしろ部下のモチベーションを低下させているなどの話も聞く。

安心から、信頼を基盤とする職場マネジメントへ

このような職場の在り方の変化に伴って、職場マネジメントの要諦についても変化が求められる。信頼理論で知られる社会心理学者の山岸は、従来の日本の村的コミュニティを「安心社会」と称した。例えば、鍵をかけずに家を留守にできる地域社会を想定してみよう。家主は、鍵などかけずとも家財を奪われるようなことはないだろうと考える。なぜならば、地域住民はお互いに顔を見知っているし、もしそのようなことをした者があれば村八分にされることは皆が承知しているからだ。誰も自身をそのような不利な状況にはしないだろうと、他者の自己利益に期待し、《安心》を得ている状態だと説明される。逆に、少しでも油断をすれば他者に搾取される可能性(社会的不確実性)が高い社会では、相手が私のことを裏切らないであろうと期待できること、すなわち《信頼》に価値が生じる。

この「信頼(Trust)」という概念について改めて考えてみると、学術的には

との定義が引用されることが多い。

つまり、相手を信頼するという行為には、何らかの「協力する機会」があり、その「相手に期待する」こと、その際の「リスクを受け入れる」覚悟が求められるといったポイントが確認できる。

また、山岸は、信頼とは相手が私を裏切らないだろうと期待することであり、①その行為をなすための相手の「能力への期待」と、②その行為をなそうとするであろう相手の「意図への期待」に分けて検討することを提案している。例えば、部下を信頼する際に、彼ならば期日までに責任を持って職務を遂行するだろうと、部下の誠実な意図へ期待することと、依頼事項を遂行しうる能力に期待することは異なるという考え方である。

上司と部下の信頼関係を説明する、「信頼のらせん関係」とは

信頼とは、学術的関心としても目新しい概念ではなく、とりわけ「リーダーに対する信頼」については、職場マネジメントにおける影響力の源泉となりうることから、リーダーシップ研究では古くから注目され、検討され続けている。従来のリーダーシップ論、例えば、上司が部下一人ひとりとの関係性を重んじ、「人間関係は報酬の交換で成立する」と考えるLMX(Leader-Member Exchange)理論では、信頼は「相互に交換される報酬のひとつ」として扱われてきた。しかし、実場面において他者を「信頼する」という行為の裏には、相手から信頼されていると感じる「被信頼感」を考慮する重要性(藤原,2017)が指摘されているが、広く扱われているとは言い難い。他者への好意に返報性があることは既知の通りだが、信頼についても一定の返報性が仮定されるということだ。

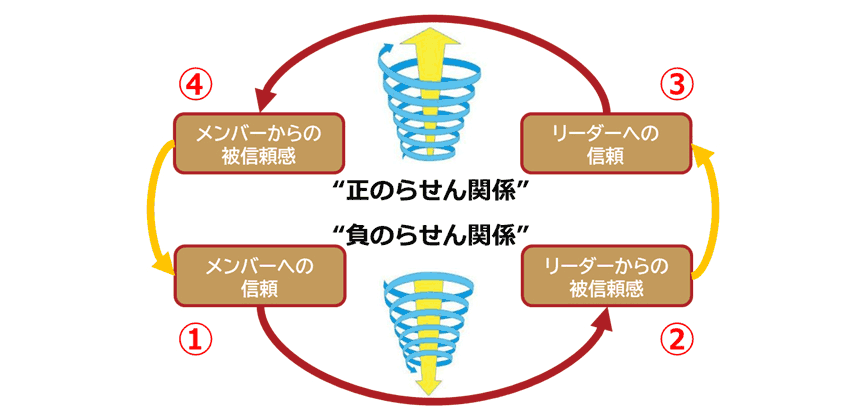

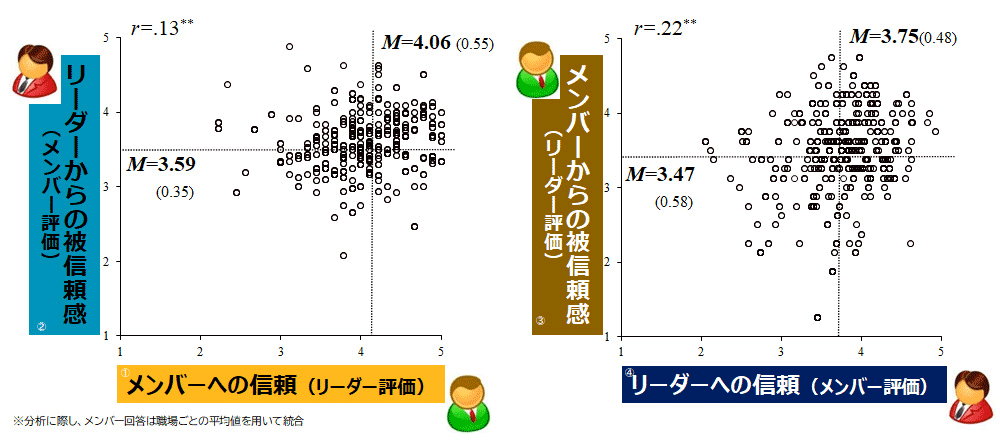

この「被信頼感」を考慮すると、上司と部下との間の信頼関係とは双方の「信頼」と「被信頼感」という4つの要素から成る循環モデルが仮定できる。そこで、筆者らは大手企業や自治体組織など5団体(リーダー304名、メンバー1848名)の協力を得て、同一回答者への一定期間を経て2回のアンケートを実施して検証を行った。

定量的な分析の結果、上司・部下との間の「信頼」と「被信頼感」の4つの要素間の循環構造と共に、それぞれの要素のつながりが時間の経過とともに深化するらせん構造が確認された。これを《信頼のらせん関係》と称することとし、より良好な信頼関係へと深化する《正のらせん関係》と、より悪化していく《負のらせん関係》があることも確認された。

職場の信頼関係の実態

では、今日の職場における上司・部下間の信頼関係の実態はどうか。予備調査と、先述の上司・部下の実証調査の結果を紹介したい。

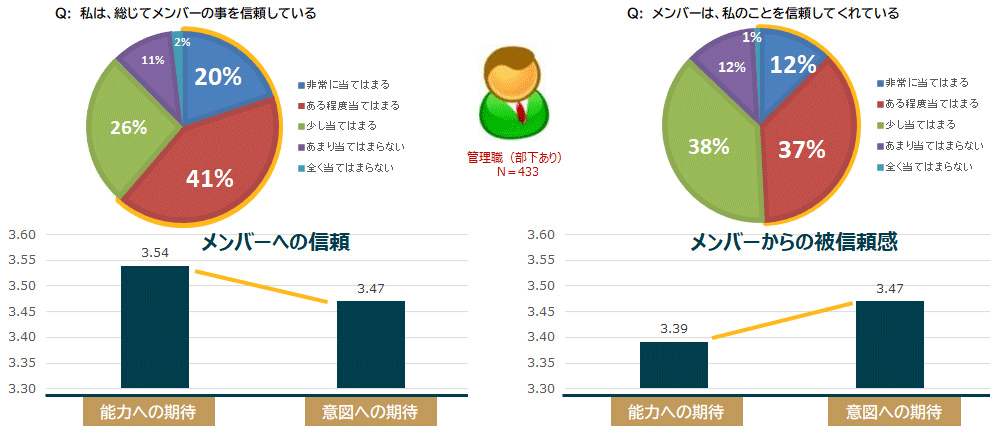

まず、管理職500名へのアンケートを実施した予備調査では、部下を「信頼している」と回答した管理職の割合(5件法・Top2割合)は、61%であった(図表2左上)。また、部下は自身のことを「信頼してくれている(以下、被信頼感)」と思うかを聞いたところ、同割合は49%であった(図表2右上)。ちなみに、先述した山岸の2つの期待(能力と意図への期待)の観点で深堀すると、上司が部下を信頼する際は、意図よりも職務遂行力(能力)に期待する割合がやや高い傾向があった(図表2左下)。一方、メンバーからの被信頼感については、能力よりも誠実な意図に対して期待を受けていると考える傾向が確認された(図表2右下)。

この傾向は、その後の実証調査においても同様に確認され、上司のみならず部下についても、相手を信頼している度合いよりも、被信頼感の平均値が低い傾向であった(図表3)。

これらの結果から、人は自分自身に寄せられる信頼、すなわち「被信頼感」については謙虚な評価をしがちであるとも解釈できるが、相手への信頼は、思っているほど相手に届いていないと解釈することもできる。

まとめ

本コラムでは、昨今の職場の在り方の変化に伴い、「《安心》が底流する職場から、《信頼》に基づく職場づくり」が求められていると考え、上司と部下の信頼関係について研究成果を紹介した。本コラムのポイントは以下の通りである。

- 上司と部下との信頼関係構築には、相手への「信頼」と共に、相手から信頼されていると思えている「被信頼感」を考慮することが重要

- 上司と部下との信頼関係は、双方の「信頼」と「被信頼感」の《らせん関係》である

- 相手への信頼は、思っているよりも相手には伝わっていない

先々の見通しがつきにくく、社会的不確実性が増大する中で、「信頼(TRUST)」の価値について改めて考えてみたい。信頼とは、単なる感情的なつながりではなく、その本質は、何らかの担保や管理することができない状態であったとしても、相手に期待し身をゆだねるというリスクを取る覚悟が含まれている。信頼関係は、組織やチームの結束を強めるだけでなく、コミュニケーションに関する労力を低減し、迅速な意思決定を可能にするなど、ビジネスにおける利点をもたらす非財務資本である。そのように考えれば、組織マネジメントにおいて信頼を築き、信頼関係を維持・向上させることの重要性を語り、組織全体に信頼を基盤としたマネジメント文化を根付かせることは、単なる精神論ではなく、具体的な経営成果を目指す組織戦略だといえよう。

【関連調査】

上司と部下の信頼関係に関する研究

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント