インセンティブルール

ご質問させて頂きます。

弊社今年度より、インセンティブ制度を導入を検討しておりまして、実際どのようなルールがいいのかご教示頂ければと思います。

宜しくお願いします。

投稿日:2009/08/10 12:29 ID:QA-0017072

- *****さん

- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ビジネスとの適合がポイント

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

一口に「インセンティブ」(=業績達成意欲誘発のための誘因的報酬)といっても、その業績連動性の度合いと形態は多岐に及びます。

まず第一のポイントは、その仕組みが貴社のビジネスモデルにマッチしており、中長期的にモデルを強化し、それを担う人材力を高めるものであるかどうかにあります。

したがって、貴社のビジネスモデルの特徴をよく整理し、類似的業態におけるインセンティブ導入状況(※仕組みと効果)をよく検証されることをお勧めします。

ちなみに、長年に亘ってインセンティブが導入され運用されている業界として自動車ディーラー業があります。

主要な仕組みとしては、営業員が1台新車を販売する毎に付与される販売奨励金的報酬があり、実績を毎月計算してそれを基礎に支給されます。

この例は、営業員の意欲を短期(※1ヶ月単位)でコントロールする必要があるため、このような仕組みになっています。

とはいえ、業態が異なれば業績構造も異なり、むしろ、中長期的にビジネスモデルを強化するような誘因が必要なケースも多いのではないでしょうか。その場合は、それに応じたサイクルでの業績算定と報酬配分が必要になります。

このほか、インセンティブ制度の検討ポイントとしては、報酬の形態(※手当、賞与、ストックオプション、福利厚生サービス等)、業績算定や配分ルール(※販売する車1台毎に報酬配分するか、目標を達成した時点で受給権利が発生するようにするか等)など、多岐に亘ります。

ある程度貴社のビジネス特性や報酬政策の狙い等を整理して、再度ご相談いただければとよいでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2009/08/10 13:03 ID:QA-0017074

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。今後の方向性について社内で検討してみます。

投稿日:2009/08/10 13:39 ID:QA-0036680大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

インセンティブ制度

インセンティブは「業績連動(売上高に応じて報酬が支払われる)」が中心の考え方です。

個人成果主義に基づく考え方です。

外資系半導体メーカーの人事課長に転職したときに、驚いたことがありました。

その会社では、トップセールスマンは以前化粧品のセールスをしていた人でした。

営業会議で、私が「どうやったら、あなたのように売上高を上げることができるのですか?」と質問しました。

彼の答えでびっくりしました。

「そんなの教えたら、私のインセンティブが減ってしまうじゃないですか」。

いやいや、うわさには聞いていたけれど、外資系ってこういう社風なんだと考えさせられました。

ちなみにドラッカーは「プロフィット・センター」という考え方を否定し、すべての部門は「コスト・センター」である、と言っています。

インセンティブ制度は「プロフィット・センター」を肯定する制度であり、「お客様に何かで貢献するするのは会社全体である」という考え方を否定するものです。

1990年代、日本企業はこぞって「個人成果主義」の人事制度を導入しました。

その結果、「これはおかしい」ということに気づき、ここ数年は「チーム・ビルディング」「チーム・ワーク」という考え方に戻りつつあります。

投稿日:2009/08/10 14:29 ID:QA-0017081

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

全社を見ましょう

インセンティブ制度だけで本が何冊も、コンサルティング・プロジェクトを走らせることが出来るほどのボリュームですので、詳細は述べることが出来ませんが、大きな留意点として、2つ挙げたいと思います。

1つは、評価の公平性、透明性です。通常は営業職に、営業成績に応じて支給されるのがほどんどですが、取扱担当製品によって、売れるもの、売れないものがあります。また「売上金額」だけを見てしまうと、元々売れていたもの(誰がやっても売れるもの)と、ゼロスタートで発売となるもので、全く営業努力は異なります。

各中間管理職が、この部分をどう采配するかによって、成果が大きく変わるでしょう。評価基準について、全社的合意を取って下さい。

2つめ。非営業職をどうするか。事務・総務、経理等間接部門をどう処遇するかも、方針を明確化する必要があります。何でも支給、という方針はあり得ないと思いますが、営業職、それもラッキーなだけの者ががばがばインセンティブを取っていくような事態になりますと、本末転倒で、やる気のある社員のインセンティブを削ぐことにつながります。

設定課題の難しさや評価の公平性等、ぜひ間接部門にも公知させていただくことで、全社的効果につながると存じます。

投稿日:2009/08/10 15:03 ID:QA-0017082

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

インセンティブ規程導入について この度、インセンティブ制度を導入... [2019/08/29]

-

インセンティブに関わる社会保険料 この度、営業部に対しインセンティ... [2024/07/12]

-

営業インセンティブと社会保険 弊社では営業成績に基づくインセン... [2022/10/11]

-

インセンティブ有の算定・月変について 弊社では、賞与としての支給を2回... [2021/07/04]

-

インセンティブの計算について はじめまして。店舗ごとの店長イン... [2007/06/18]

-

インセンティブ支給について 弊社コールセンター部門にてインセ... [2020/05/26]

-

営業職中途採用におけるインセンティブについて この度営業職において中途採用を実... [2025/10/14]

-

インセンティブ制度について 人材紹介会社に勤めている従業員の... [2022/03/17]

-

社会保険の標準報酬月額について 社会保険の標準報酬月額は4月~6... [2021/04/14]

-

インセンティブ制度 導入にあたり 現在社内で、インセンティブ制度に... [2007/09/19]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

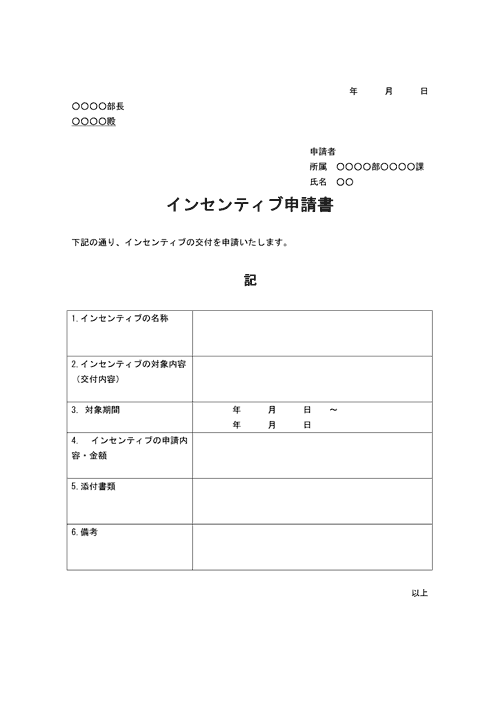

インセンティブ申請書

社内でインセンティブの制度を設けた際に、従業員から申請を受けるためのテンプレートです。

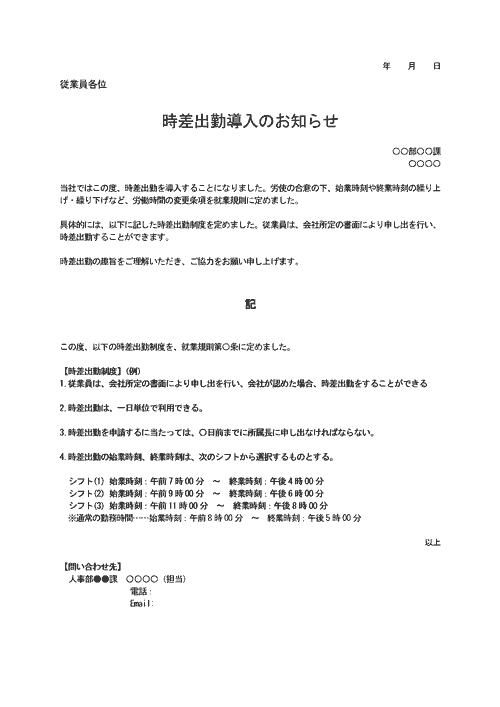

時差出勤導入の告知

時差出勤制度を導入した際に、そのルールを周知するための文例です。

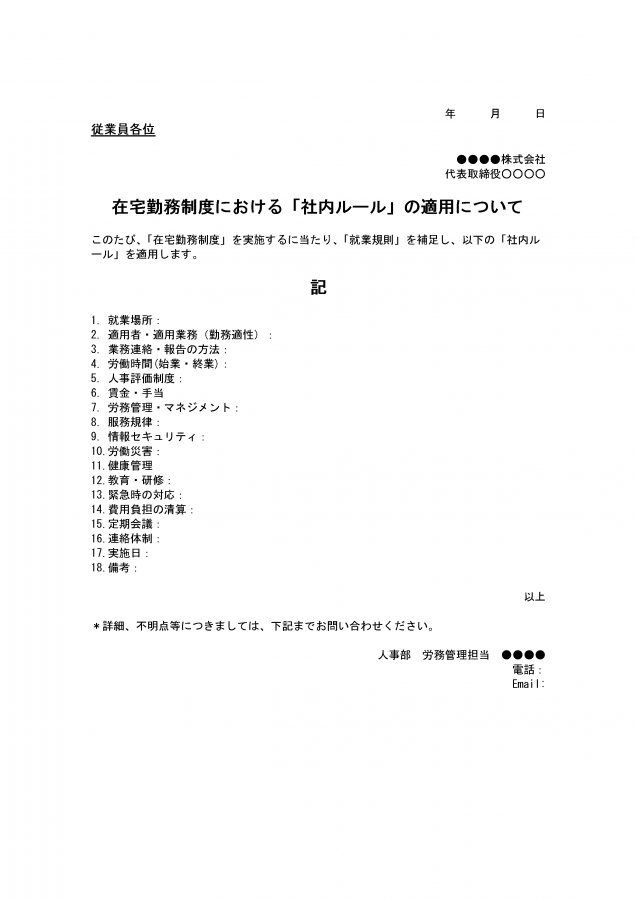

在宅勤務中のルール周知文

在宅勤務を導入したときに、どのようなルールで運用するかを周知するための項目例です。

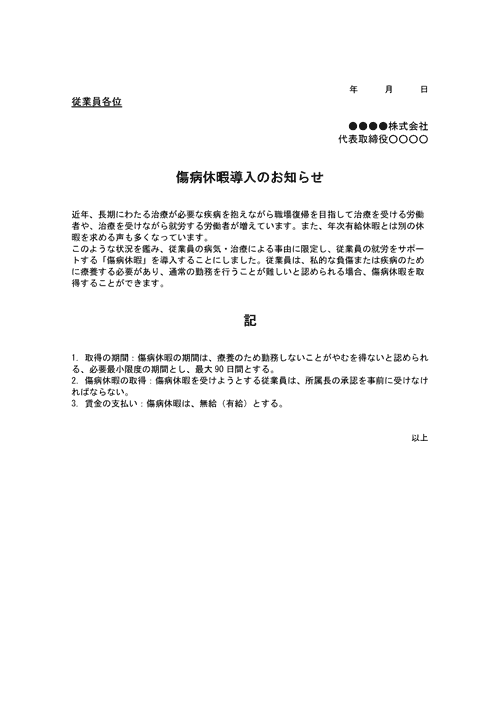

傷病休暇導入のお知らせ

自社に傷病休暇を導入した際、その主要なルールと導入趣旨を通知するための文例です。ルールに合わせて内容を変更し、ご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント