みなし労働制の休暇取得について

お世話になります。

みなし労働制の休暇取得について、教えていただければと思います。

例えば、所定労働時間8時間の会社で、

社内に通常労働制と裁量労働制(みなし時間8時間)の社員がおりまして、

規程上に働き方に関わらず、半日休暇(4時間)の取得が明記されているとします。

この場合、通常労働制の場合、特に問題なく取得できますが、

裁量労働制の場合、半日休暇を取得できるものでしょうか。

そもそも、みなし労働の場合、業務の進め方等が本人に任されているので、

半日休暇を取得するのではなく、

ご自身で業務時間を調整していただければいいのかと思っています。

半日休暇を取得できるとすればどのような時でしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/01/31 14:39 ID:QA-0123240

- ASANさん

- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

裁量労働制

裁量労働では働き方・時間配分もすべて裁量に任されますので半日休・時間有給が適応しませんので、通常は取得の対象外となります。

投稿日:2023/01/31 15:44 ID:QA-0123245

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123843大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

本人が調整

▼仰る通り、半日の分母となる元時間を決めないと駄目ですね。決めるのは当人で会社ではありませんので、ご本人自身に業務時間を調整して頂かなくてはなりません。

投稿日:2023/01/31 16:50 ID:QA-0123249

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123844大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

みなし、フレックス等の半休について、ご認識のとおりそぐわないといった意見もありますが、

半休制度を適用させることはできます。

半休を使用した場合には、みなし時間8時間であれば、その日の所定労働時間は4時間ということになります。

従業員側も、半休消化したいこともあるでしょうし、心身の健康管理上も安心感が生じることでしょう。

また、半休は年5日取得義務の対象ともなります。

投稿日:2023/01/31 16:57 ID:QA-0123250

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123845大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制であっても不可能とまではいえませんが、その際は自己申告による取得になりますし、制度内容からしましても余り意味が無いものになってしまいます。

従いまして、裁量労働制の場合ですと、休暇は暦日単位で取得してもらうのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/02/01 19:55 ID:QA-0123294

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/15 15:22 ID:QA-0123846大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]

-

忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]

-

裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]

-

産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]

-

忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]

-

有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]

-

産前休暇の有給休暇取得について いつも利用させていただいておりま... [2015/03/04]

-

半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないので... [2005/12/06]

-

休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

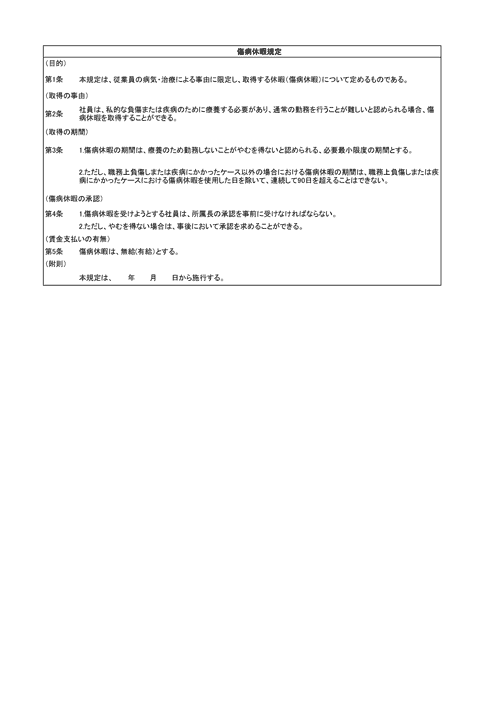

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

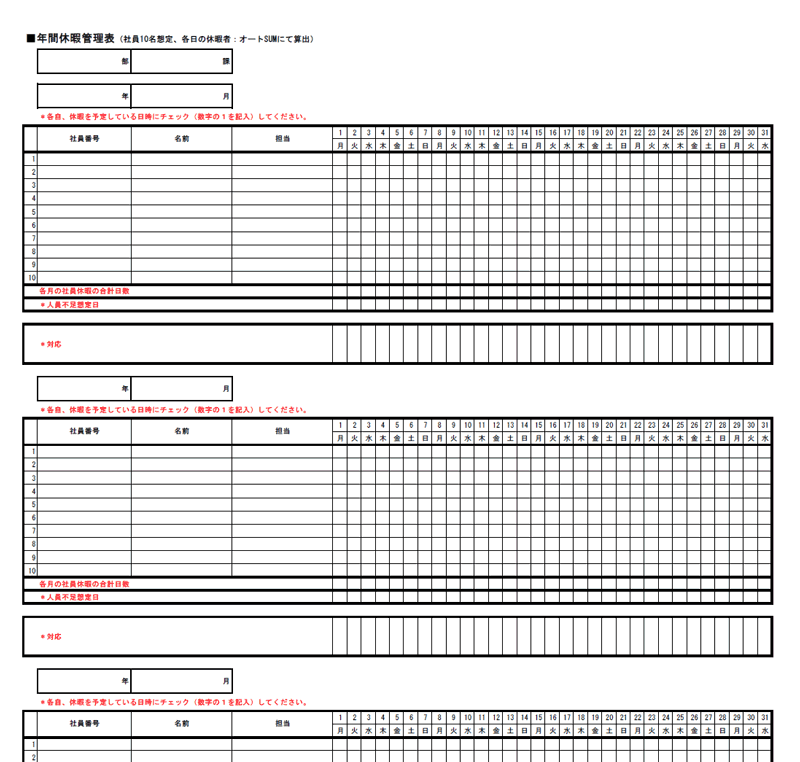

休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

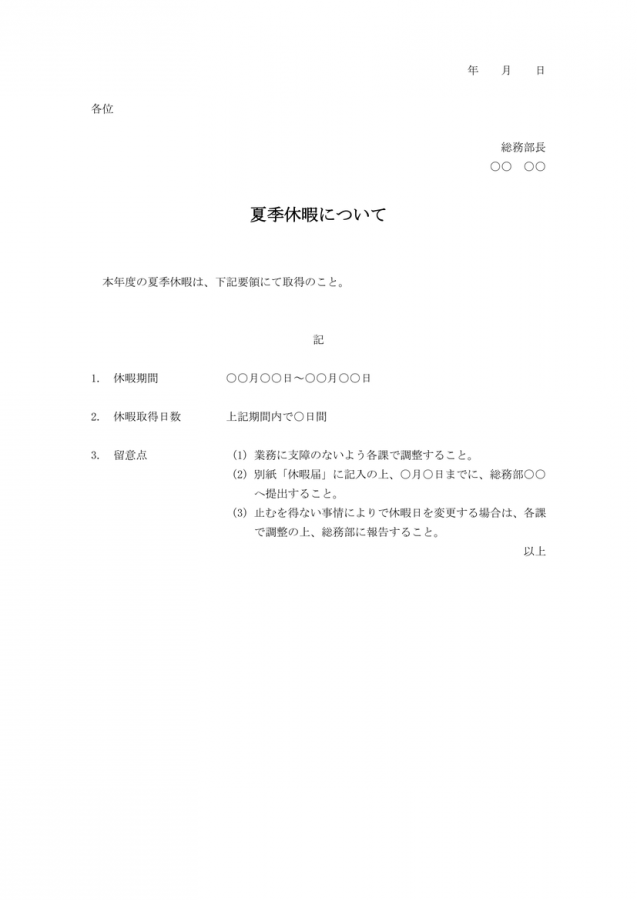

夏季休暇について

長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。

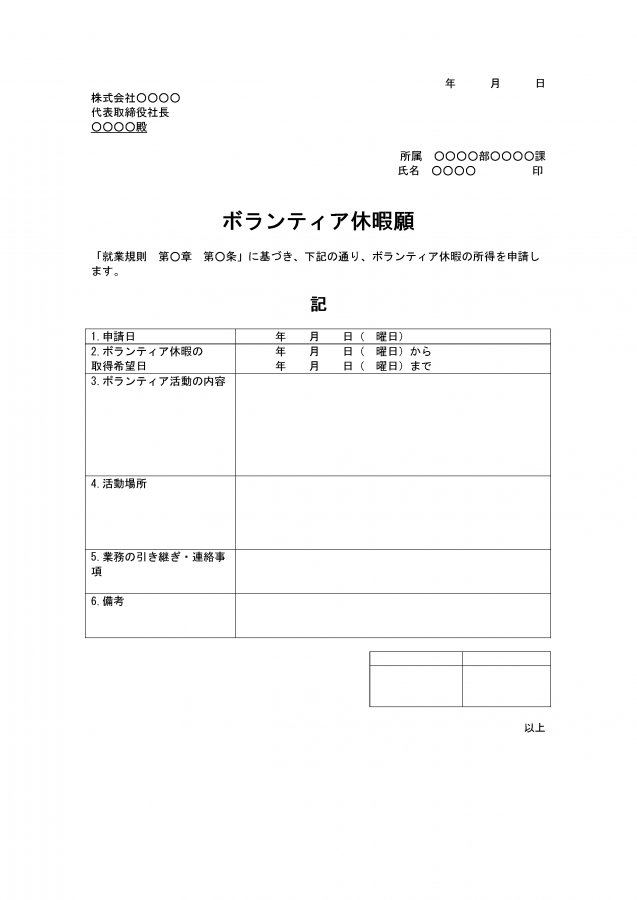

ボランティア休暇願

特別休暇としてボランティア活動を事由とした休暇を設けるときに使える書式文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント