生活ニーズと世帯の構成――データで見る生活者×労働者の時代(2)

リクルートワークス研究所 主任研究員 古屋 星斗氏

2024年の日本の就業者数は過去最高を更新、6,781万人となった(※1)。人口減少が始まって15年以上経つが、労働需給ギャップの拡大による慢性的な働き手不足がその背景にあることは言うまでもない。「生活する人・消費する人の多くが同時に働く人でもある」社会になっていくことは、どんな変化を生むのだろうか。定量調査を分析し、現状把握と課題点の抽出を行う。

「その(1)」では、人の役割の多様さと就業時間と家庭内における家事、育児、介護(シャドーワーク)時間の関係を分析し、就業率が上がっていくことが生活における時間を圧迫し、その支援ニーズを増やしていく可能性が高いことを検証した。「その(2)」では、生活上のニーズと、世帯構成による特徴を分析する。

分析に用いる調査は、リクルートワークス研究所「生活と仕事の調査2025」(※2)(以下、本調査)である。

生活上のニーズ

現在、働き手不足が顕在化している職種は生活維持サービス(エッセンシャルワーク)である。人が担う必要のある体を使った労働であり、また労働集約型の仕事であるという特徴を持つ。最も重要なのは、生活維持サービスが私たちの生活上のニーズを満たしているということだ。この点について本調査では具体的な回答を集積している。まず、その全体結果を示す。

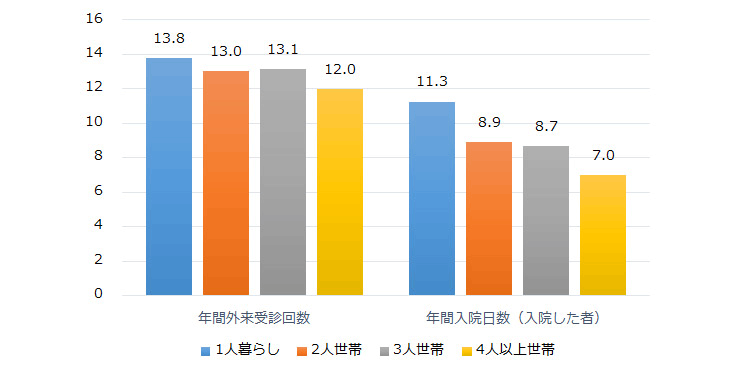

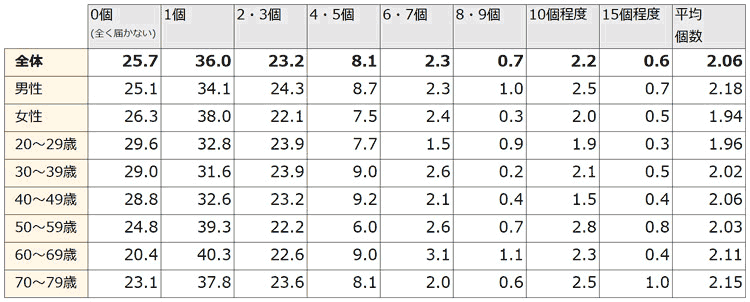

例えば物流の利用量の指標として1週間に届く荷物の数は、図表1のとおりである。「0個(全く届かない)」が25.7%。「1個」36.0%、「2・3個」23.2%と、3個以内という者が合わせて84.9%であったが、4・5個以上の者も15.1%存在していた。性別では大きな差はないが、「0個」の割合では20~29歳が29.6%に対して、60~69歳は20.4%、70~79歳では23.1%と高齢者のほうがやや低い傾向があり、高齢者は1個以上の利用率が高い傾向にある。

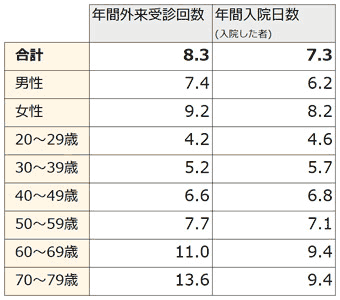

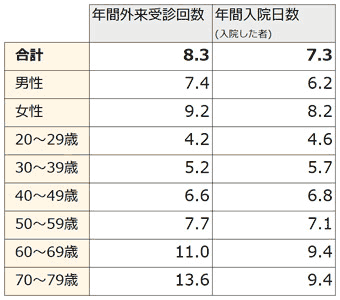

別のニーズとして、医療機関へのニーズについて年間の外来受診回数の結果を整理した(図表2)。全体では8.3回受診しており、20~29歳が4.2回、30~39歳が5.2回に対して、60~69歳では11.0回、70~79歳は13.6回と年齢が上がるごとに増加していく。年齢層と医療ニーズの関係は明確であり、厚生労働省の検討資料(※3)にも掲載されている。これは高齢化と同時に、医師・看護師・医療技術者などの医療人材の労働市場における需要が高まることを意味する。また、入院日数についても聴取しており、入院した者の平均は7.3日であった。こちらも年齢が上がるごとに長くなっており、20~29歳では4.6日、30~39歳では5.7日であるが、60~69歳、70~79歳ではともに9.4日となっている(※4)。

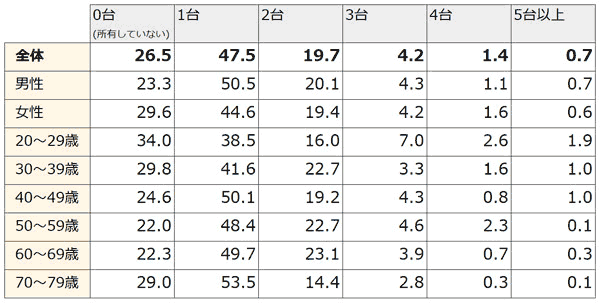

また、交通手段に関するニーズを把握するために、自家用車の世帯での保有状況も調査している。結果は図表3のとおりだが、世帯構成別での分析に用いるために実施しており、データの詳細な解説は本旨から外れるため割愛する。

注:「あなたの世帯では1週間に、配達会社によって自宅まで運ばれ手渡される荷物は何個程度届きますか。一番近いものを選んでください。(はがきや封筒、新聞紙は除き、段ボール等で梱包され配達員から手渡しされる荷物を指します)※いわゆる“置き配”など、玄関先や宅配ロッカーに置かれる荷物も含めてください」と聞いている

注:「この1年間(2024年1月から12月)で以下のことについて何回ありましたか。外来受診のため、病院に行った回数 この1年間に( )回」と聞いている。「この1年間(2024年1月から12月)で病院への入院は何日程度しましたか。入院していない場合には0日と記載ください」と聞いている。集計にあたっては、年間40日より多い者を異常値として除外した(全体の0.59%)

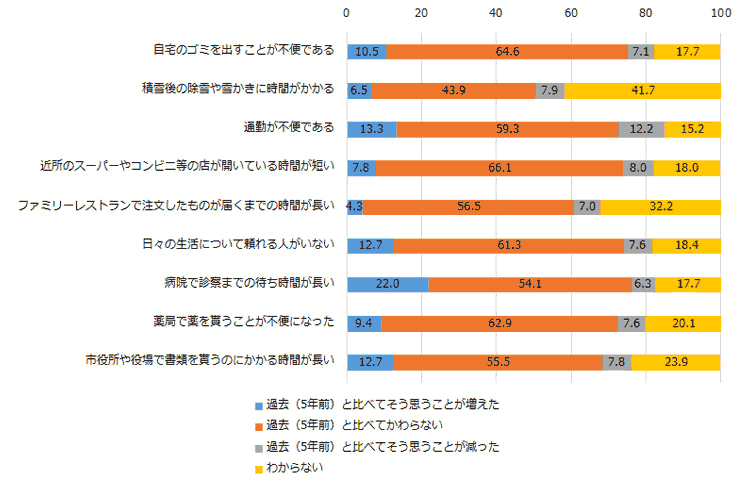

図表4には生活上のさまざまな場面での実感として、不便になったと感じるかどうかを聞いた結果を示した。全体としては「過去(5年前)と比べて変わらない」が多数派であり、直接的な不便を感じる機会はそう多くはないと言える。他方で、「病院で診察までの待ち時間が長い」は「そう思うことが増えた」が22.0%と5人に1人以上に達しており、「減った」の6.3%と比べ多くの者が不便を感じていると言える。このほか、「増えた」が「減った」を3%ポイント以上上回っている項目では、「自宅のゴミを出すことが不便である」「日々の生活について頼れる人がいない」「市役所や役場で書類を貰うのにかかる時間が長い」があった。

世帯構成と生活ニーズ

同じ世帯に何人で暮らしているのか、という世帯構成にはさまざまなバリエーションがあるが、全体で見れば日本の世帯あたり人員は減少の一途をたどっており、その最大のファクターは高齢化である(詳細)。高齢世帯のおよそ半数が単身世帯(1人暮らし世帯)であり、今後もさらなる高齢化によって、1世帯に住んでいる人の数は減少傾向が続く可能性が高い(※5)。世帯構成の違いによって、生活がどのように異なるのかを検証することは、今後の生活需要、ひいては生活維持サービスに係る労働需要を考えるうえで必須の前提となる。以下、65歳以上の者の世帯構成の違いに注目して分析する。

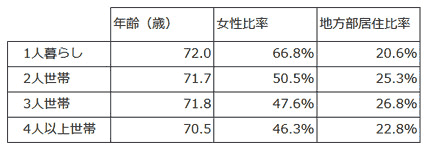

まず、65歳以上回答者の世帯構成別記述統計量を整理しておく(図表5)。やや1人暮らし世帯の女性比率が高いが、これは男女の健康寿命等の差によるものと考えられる(社会全体としても、女性の高齢1人暮らし世帯が多くなっていくと考えられる)。

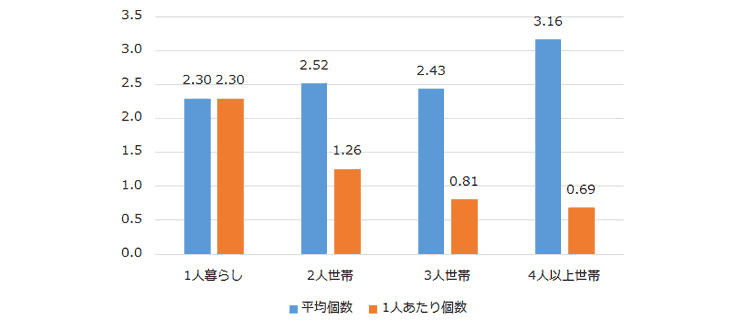

さて、生活上のニーズについて分析していこう。65歳以上の回答者について荷物の世帯あたり平均配送個数と1人あたりの個数については図表6のとおりである。1人あたり個数はその世帯に住む人の数で除したものである(※6)。概ねの傾向としては、世帯員数が増えていくと配達される荷物の数も増えるが、1人あたりの個数では、1人暮らしの高齢者が最も多く週2.30個、2人世帯では1.26個、3人世帯では0.81個、4人以上世帯では0.69個である。

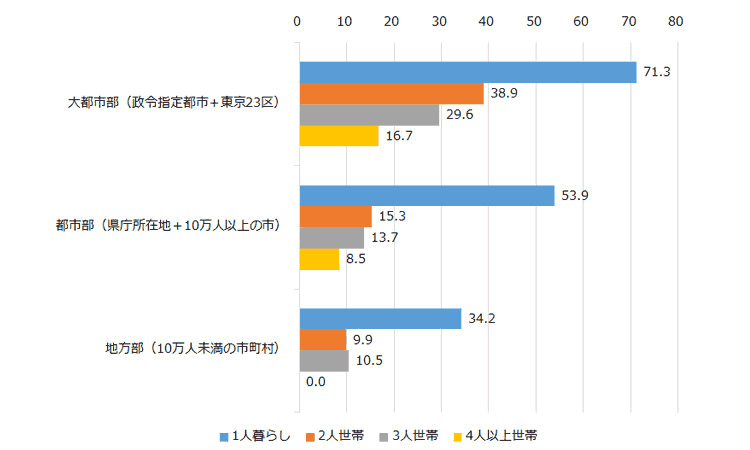

また、65歳以上の者の医療へのニーズについて、外来受診回数と入院日数を世帯構成別に分析した(図表7)。年間外来受診回数では大きな差はなく、1人暮らしで13.8回、2人世帯で13.0回、3人世帯で13.1回、4人以上世帯で12.0回であった。他方で年間入院日数では、1人暮らしで11.3日であるのに対して、2人世帯で8.9日、3人世帯8.7日、4人以上世帯7.0日と1人暮らし世帯が顕著に長い結果となっていた。もちろん、この点については健康保険データなどをもとに、より精緻な議論が必要ではあるが、健康面について毎日顔を合わせ、相談ができる同居者の存在が、健康状態に対して何らかの影響を与えた結果として、医療ニーズの高低を左右している可能性がある。

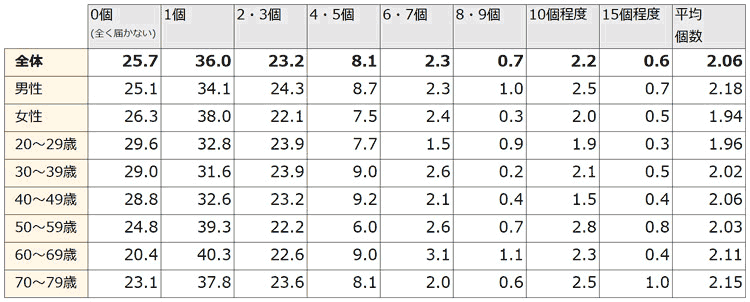

続いて、65歳以上の者の自家用車保有状況について図表8に整理した。居住地によって大きな違いがあるため居住地域別で集計した。地方部のほうが世帯人数(年齢層も)問わず保有率・保有台数ともに高く、特に都市部・地方部においては、2人以上世帯でおよそ9割の世帯が自家用車を保有していることから、日常生活において自家用車がほぼ必須であることを示している。その一方で、1人暮らし世帯は大都市部(※7)、都市部(※8)、地方部(※9)全てにおいて、圧倒的に自家用車を保有していない割合が高い。特に地方部の1人暮らし世帯の34.2%は自家用車を保有しておらず、このことは日常生活のために移動手段(あるいは、自宅近くへ移動してくる型のサービス)が必要となる高齢者が増加していく可能性が高いことを示している(1人暮らし世帯の女性比率がやや高く、女性の自家用車保有率が低い傾向があることは一定の影響があると考えられる点には留意が必要である)。

小さくてしかし大量の「困りごと」をどう支えるか

本稿では、生活上のニーズを調査した結果を整理するとともに、特に、今後確実に増加する高齢1人暮らし世帯のニーズの特徴を宅配、医療、移動の3点から検証した。高齢化に伴う世帯構成の変化は、本稿のデータでも示したとおり生活を支援する働き手の必要量を高めていく可能性がある。また、これまでの生活支援とは質的にも異なる需要が顕在化していく可能性が示唆される。その一つひとつは小さい声だが圧倒的な数となる「困りごと」に対して、現在の仕組みだけで十分なのだろうか。高齢1人暮らし世帯への生活支援は、今後さらに大きな課題となるのだ。

(※1)総務省「労働力調査」2024年(令和6年)平均結果

(※2)2025年1月に実施。実査は2025年1月10日~14日。サンプルサイズ4,268。調査対象は20~79歳の日本在住者。総務省「国勢調査」および「労働力調査」に基づき、性別・年代別・就業状態別に人口動態割付を実施したうえで回答を回収している

(※3)厚生労働省保険局「医療保険に関する基礎資料」などにみられる。ただし当該資料は歯科診察回数が含まれている

(※4)本調査はインターネットサーベイであり、PCもしくはスマートフォン等によって自ら回答できる者のみが参加可能であるという限界がある。このために、特に高齢者層において既に要介護状態になっている者等の参加が難しい可能性があり、現役世代との医療ニーズの差異は実際よりも小さい結果となっていると考えられることに留意が必要である

(※5)なお、65歳以上人口比率と総世帯数の相関係数は0.95と明確な正の相関がみられる

(※6)「4人以上」については、本調査における4人以上世帯の平均員数4.617人で除した

(※7)政令指定都市と東京23区居住者

(※8)各県庁所在地と10万人以上の市居住者

(※9)10万人未満の市町村居住者

リクルートワークス研究所は、「一人ひとりが生き生きと働ける次世代社会の創造」を使命に掲げる(株)リクルート内の研究機関です。労働市場・組織人事・個人のキャリア・労働政策等について、独自の調査・研究を行っています。

https://www.works-i.com/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント