ワークスタイル変革に向けた「ジョブ型」人事制度導入の視点と実践的工夫

With&Postコロナの人事制度

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 小川昌俊氏、三城圭太氏、諏訪内翔子氏

【要旨】

- 新型コロナウイルスの流行により企業経営のあり方にさまざまな変容が見られたが、最も象徴的だったのはオフィスワーカーを中心にテレワークが拡大したことである。この機運は、企業の働き方改革・デジタライゼーションにより今後も継続することが予想される。

- テレワークの拡大によって曖昧で可視化しにくい“頑張り”(=「プロセス」)の把握が困難 になったことから、「プロセス」ではなく「成果」で評価する「ジョブ型」人事制度といわれる職務型人事制度に注目が集まっている。しかし、人事制度の抜本的な変更は企業にとって大きな経営判断であるため、導入に際して は自社にとって効果が得られるかの吟味が必要である。

- 職務型人事制度は外部から即戦力の人材を確保しやすいなどのメリットがある一方で、多数一括型の人材育成と処遇管理になじまない、職務記述書の記載外の業務遂行や新しい取り組みへの動機付けがされにくいなどのデメリットがある。 それらがこれまで多くの企業で導入が進まなかった要因の一部である 。

- そこで、日本企業が職務型人事制度を使いこなすための工夫として、(1)対象を絞った職務型人事制度の導入、(2)職務記述書へのストレッチ職務の追加、(3)一人ひとりのやる気や創意工夫を促す評価運用、を提案する。

はじめに

新型コロナウイルス(以下、コロナ)の流行を契機に、企業活動の構造改革が求められている状況は周知の通りである。企業の人材マネジメントで変革すべき視点や施策は、当社コンサルティングレポート「With&Postコロナの人材マネジメント概論(URL:https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/05/cr_200602.pdfに詳述しているが、本レポートでは昨今注目度が高まっているジョブ型雇用の中心施策となる職務型人事制度に焦点を当てて解説する。

グローバル企業・大企業を中心に、コロナ流行以前から職務型人事制度の運用が見られたが、これまで日本企業全体に広く浸透しているとは言えなかった。「実力や貢献度に応じた処遇ができる」という合理性がありながら、多くの企業が導入できていなかった原因やその特徴を踏まえたうえで、With&Postコロナの働き方と相性が良いとされる職務型人事制度の可能性について言及していく。

1. 新型コロナの流行とジョブ型雇用

1)なぜWith&Postコロナの局面で「ジョブ型」が注目されるのか

コロナの流行により企業経営のあり方にさまざまな変容が見られたが、最も象徴的だったのは、オフィスワーカーを中心にテレワークやオンライン会議システムの活用が急速に広まったことである。緊急事態宣言解除後に、非常時の勤務ルールを従前の姿に戻した企業もあるが、大きな潮流としては、企業の働き方改革・デジタライゼーションの一環でテレワーク拡大の機運は収まることはないと推察する。

一方で、テレワークの環境下では「上司が部下の業務遂行状況を直接把握することができないため、コミュニケーションの質と量が低下する」という懸念が多くの文献や調査で指摘されている。それゆえ、次に表面化する課題としては「人事評価の判断が困難となること」が予想されている。従来の人事評価手法では日常の業務遂行状況 (=「プロセス」)が把握できなければ、適正な評価できないためである。

人事評価における「プロセス」の対義語は「成果」である。日本企業の人事制度では、1990年代以降の成果主義人事の流行後においても、数値や実績などの仕事のアウトプット(=「成果」)のみを判断根拠として評価をするケースより、「成果」とともに「プロセス」を評価対象として重視する企業が主流であった。しかしながら、上述の通り、 今後テレワークを積極活用する企業では、上司が部下の業務遂行状況を常態的に観察・把握できるとは限らない。そのため、曖昧で可視化しにくい“頑張り”(=「プロセス」)に依拠する判断を改め、「成果」に軸足を置いた評価運用が求められるという予測が立つ。

「成果」を中心に人材を評価するうえでは、企業が社員のアウトプットを判断する際にミッションや期待値を一人別に明確にする必要がある。「成果」を重視したところで、各人のミッションや期待値が不明確な状態では人事評価やその結果である報酬支給の意味が曖昧になりやすいためである。それゆえ、人事制度を“小手先の運用”でなく仕組みから最適化する必要が生じるが、職責や職務に基づき人材のミッション・期待値をマネジメントする「ジョブ型」の仕組みに転換すれば、上記の課題に対して適応しやすいということになる。

ここまで の説明を簡略化すると、<コロナ流行⇒テレワーク浸透⇒「プロセス」の把握が困難⇒「成果」に軸足を置く必要性⇒ミッション・期待値の明確化⇒最適化のための「ジョブ型」転換>という構図となり、ジョブ型雇用が注目されてきていることが理解できる。なお、日本企業のジョブ型雇用へのシフトについては、コロナ流行以前は年功序列賃金・男性正社員中心・終身雇用等で生じるデメリットを解消するための雇用のあり方として、政策など で着目されてきた経緯がある(※1)。次章以降で職務型人事制度を詳述する前に、ジョブ型雇用の概念や性質を理解しておく必要があるため、次に解説する 。

(※1) 後述の通り、日本企業がジョブ型雇用を採るうえでは環境的・文化的なミスマッチもあるため、多くの文献(本レポートも含む)が、全ての企業が短絡的にジョブ型へシフトすることを奨励しているわけではないことを言い添えておく。

2)ジョブ型雇用とは

「ジョブ型雇用」は、「メンバーシップ型雇用」との対立概念で語られる。メンバーシップ型とジョブ型にはどのような違いがあるのだろうか。

メンバーシップ型は日本特有の慣行で、企業内で特定の職責・職務を想定せず人材を採用・配置・育成・処遇を行う雇用形態である。つまり「人に仕事をつける」考え方と言える 。新卒一括採用、ジョブローテーション、ジェネラリスト育成、職能型人事制度による年功的な処遇が主たる 特徴である。実務スキルを持たない学生が「就社」をして、集団で協業して多様な職務を行いながら、長い期間をかけて企業に貢献していく内部調達型の人材マネジメントのスタイルが土台となっている。

一方、欧米諸国で一般的なジョブ型とは、特定の職責や職務に対して人材の採用・配置・育成・処遇を行う雇用形態である(※2)。メンバーシップ型に対して「仕事に人をつける」考え方と言える。職種ベースの採用、本人志望による固定型のキャリアパス、スペシャリスト育成、後述する職務型人事制度などが主な構成要素となる。職能を身に着けた人材が企業に「就職」し、プロフェッショナルとして確立した職務を通じて貢献していき、スキルマッチしなくなったら社外へ転身してキャリアアップする(企業は外部労働市場から再度調達する)慣行が根底にある。

上記に関してどちらが良いか悪いかということではないが、メンバーシップ型は企業と人材の共依存関係が強いことに対して、ジョブ型はお互いの自立が求められる仕組みであると言える。また、内部労働市場をベースに報酬を決定することが多いメンバーシップ型で組織を運営してきた日本企業が、外部労働市場で報酬水準が左右されるジョブ型を目指そうと思っても急速にはシフトできないというのが実情だろう。

ただし 今後は、新しいワークスタイルを確立して競争優位を保つうえで、ジョブ型導入の果断な意思決定(あるいはメンバーシップ型とジョブ型の双方のメリットを取り入れること)が必要となる企業も出てくると考えられる。次節では、「ジョブ型」雇用の軸となる職務型人事制度について具体的に言及していく。

(※2) 厚生労働省が提唱している「多様な働き方を実現するための『ジョブ型正社員』」は、いわゆる勤務地限定社員・職務限定社員のことを指し、本レポートで説明する「ジョブ型雇用」とは似て非なる考え方である。

2. 職務型人事制度の概要

1)職務型人事制度とは何か

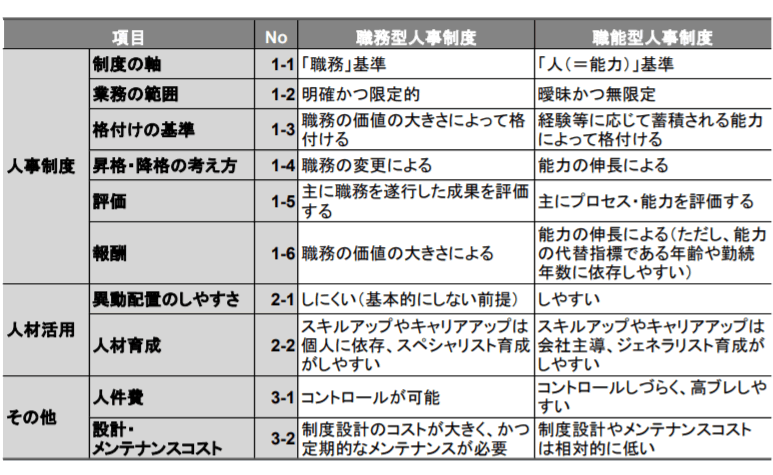

「職務型人事制度」は主に米国で発展・普及した制度で、文字通り「職務(=ジョブ)」基準の制度であり、職務ベースで等級を格付け、職務の達成状況を評価し、職務の価値や達成状況に応じて報酬が支払われる仕組みである。この職務型人事制度と、日本企業で一般的な職能型人事制度とでは、基準が職務と人(=能力・職能)で異なることから、人事制度や人材活用の特徴にも違いがある(図表1)。以降、職務型人事制度の主な特徴を、等級制度・人事評価制度・報酬制度の観点で紹介する。

等級制度 の特徴

職務型人事制度では、遂行する職務の価値によって等級を格付けている(※3)ため、職能型人事制度と比べると等級数が多くなる。昇格や降格は職務の価値が変わること、つまり職務の変更によって行われる。例えば、職務は「営業 」「管理」「製造」といった職種別にも区別されることから、同じ部長というポジション間の異動であっても、職種によって等級(職務評価により判定された職務価値に基づく等級)が異なる場合は昇降格となる。

人事評価 制度の特徴

一般的な評価の要素には成果・行動・能力・情意などがあるが、職務型人事制度では主に「担当職務において期待されるレベルの“成果”を創出しているか」を評価する。前述の通り、この点がテレワークの拡大で職務型人事制度導入の機運が高まっている理由の一つである。評価の手法として目標管理制度を用いる場合、担当職務に期待される目標を具体的に設定し、その達成度合い(=成果)を評価する。

報酬制度の特徴

報酬は、基本的に等級にひもづく形で支給される。職務型人事制度では等級が職務によって定められるため、報酬も職務の価値によって細かく設定される。さらに、職務が明確に定まっていることで他社の同職務とも比較されるため、職務の価値は社内の序列に加え、外部の労働市場における価値によっても決定される。これによって職務型人事制度を導入している企業は外部労働市場との連動性が高まり、人材の流動性が高い場合でもスムーズに対応できる。また、社内で専門性が高く優秀な人材に対しても、年齢や社歴に関係なく 市場価値に見合った報酬を支払うことができ、優秀な人材のリテンションにつながる。職務型人事制度では、原則、当該職務に就いている(=職務が同じ)限り定期昇給はない。しかし、長期間報酬が上がらない状況は社員のモチベーションダウンにつながることから 、職務型人事制度が一般的である欧米でも昇給制度を設けているケース があり、一定の工夫やカスタマイズは必要と言える。

(※3)職務価値の評価方法は複数あるが、職務別に必要なスキル・求められる成果・難易度等を点数化し、合計点によって決める方法(要素別点数法)が多い。

2)職務型人事制度のメリット

前述のように、コロナによって職務型人事制度に注目が集まっているものの、 人事制度の変更は企業にとって大きな経営 判断である。したがって、本当に自社にとって 効果が得られるか否かの吟味が必要である。以降、特に職能型人事制度と比較した場合の職務型人事制度の主なメリットとデメリットを見ていきたい。まずはメリットについて 紹介する。

外部から即戦力の人材を確保しやすい

職能型人事制度では能力そのものに加え、年齢や勤続年数といった能力の代替指標も重視され、いわゆる年次管理と呼ばれる「●●歳であれば最速でも△△等級」といったモデルによる管理が行われる。この場合、外部から優秀な人材を採用しようとしてもモデルに当てはまらない例外的な処遇にすることが難しく、仮にその調整ができたとしても入社後も 例外対応となるため、その他の社員とは別枠で管理される。結果として、モデルに当てはまらない人材の採用が進みにくい。一方、職務型人事制度では「現在どのような職務を遂行するか」という点に絞って処遇を決めることができる。人材の見極め、ということの難しさはいずれの制度の場合も残るが、職務ベースで処遇する職務型人事制度の方が、職能型人事制度よりも外部から 高度スキルを有する人材を確保しやすいと言える 。

多様な働き方を担保できる

職務基準ということは、雇用形態(正規・非正規)、勤務時間(フルタイム・時短)、勤務場所(オフィス・自宅)等を原則 問わない ことから、多様な働き方が促進される。また、社員一人ひとりの働き方に合わせた適材適所の人員配置も実現しやすい。今後、働き方改革によって仕事をしながら育児や介護、学び直しなどをする人が増えることが想定されるが、働き方が通常の社員と異なったり、ブランクがあったりしても、現在従事している職務によって公正に評価、処遇することが可能となる。

人件費コントロールがしやすい

さらに、職務型人事制度では報酬は設定された職務の種類と数にひもづくため人件費コントロールがしやすい。これは日本企業の人件費増(管理職となる年代の社員が増加したこと等が要因)が問題となった際に職務型人事制度のメリットとして強調された点であったが、今後も引き続き企業が職務型人事制度を活用するうえでの大きな動機の一つであり続けるだろう。

3)職務型人事制度のデメリット

職務型人事制度には上記のようなメリットがあるにもかかわらず、なぜ日本企業では導入率が低く留まったのだろうか。また、職務型人事制度を導入する際の留意点は何か。これらについて、職能型人事制度との比較によるデメリットを整理し把握していく。

多数一括型の人材育成と処遇管理になじまない

従来から 日本では、実務経験や知識、スキルがない新卒社員を一括採用し、 一定の時間をかけて組織的かつ計画的に育成するという手法が一般的である。一方、職務型人事制度は、新卒・中途社員関係なく、従事する職務を遂行するためのスキルを持つ人材を即戦力として採用する。その後に、スキルアップして上位の職務に就くのも、現在の職務の継続のまま 積極的なスキルアップは行わないのも、個人の裁量に任されている。つまり、多数の社員に向けた人材育成の取り組みはあまり想定されておらず、サクセッションのようなピンポイントの個別育成の仕組みが主として想定されている。これは処遇(昇降格や報酬)も同様で、多くの日本企業で行っている新卒入社からの数年間は育成期間として位置づけ処遇格差をつけない(一律での昇格など)慣行も、職務型人事制度に基づく「できる人材を見極めて登用する」という人事運用にはなじまない。

職務記述書の記載外の業務遂行や、新しい取り組みへの動機付けがされにくい

職務型人事制度では、各人は職務記述書(ジョブディスクリプション)で定義される職務をいかにして高品質・低コスト・短納期で遂行する かが評価に直結する。言い換えると、職務記述書に記載のない職務や仕事、あるいは職務記述書を作成した際に想定されていない新しい取り組み等については、評価対象から漏れてしまう ことが多い。多くの日本企業においては、担当する職務を明確にし過ぎない職能型人事制度の下で、 担当職務と担当職務の間で突発的に 生じるような業務を、余裕の ある 者が補い 合いながら遂行することで、 迅速かつ適切に対応できていた。したがって、イレギュラーあるいは 想定外の業務を漏れなく スピーディーに対応するという観点では、担当する職務に良い意味で曖昧さや行間を持っている職能型人事制度の方が 望ましいとも考えられる。

職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成とメンテナンスのコストがかかる

企業人事の視点でのデメリットは、 職務記述書の作成やその後の 定期的なメンテナンスの負荷が大きいことである 。導入 時に職務評価を行ったうえで職務記述書を作成する必要があるが、それには 一定の時間や専門知識が必要となる。また、職務は組織形態や外部環境の変化によって見直しを行う必要があることから、導入後のメンテナンスも必須となる。さらに、 制度の運用にあたっては職能型人事制度よりも昇格・降格によ って処遇が大きく変わることから、企業の人事部門に高い運用力が必要であることも補記しておく。

3. With&Postコロナにおいて日本企業が「職務型人事制度」を機能させるための工夫

このように、職務型人事制度にはメリットもありながらデメリットも多く、それがこれまで多くの企業で導入が進まなかった要因と 言える 。しかしながら、一方で、少しの工夫でメリットを活かすことにより、デメリットを抑えた運用ができる可能性がある。

ここでは、With&Postコロナの状況下で日本企業が“上手に”職務型人事制度を使いこなすための3つの工夫として、(1)対象を絞った職務型人事制度の導入、(2)職務記述書へのストレッチ職務の追加 、(3)一人ひとりのやる気や創意工夫を促す評価運用、について紹介する。

1)対象を絞った職務型人事制度の導入

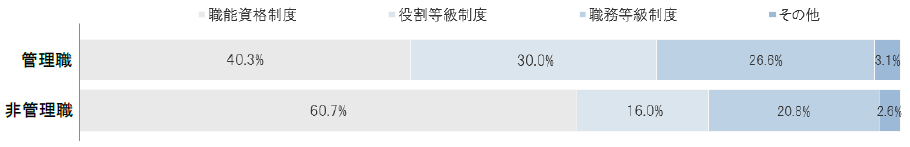

等級制度は、職務型人事制度における「職務等級制度」と職能型人事制度における「職能資格制度」、そして「役割等級制度」の三つの類型が一般的である。ただ、 企業において複数の等級制度を組み合わせて利用することも多い。社員を管理職・非管理職といった等級や職種等で複数のセグメントに分け、それぞれに最適な等級制度を適用するケースがほとんどだろう。

実際に、 管理職・非管理職別の等級制度の導入比率をみると明確な違いが出ている。非管理職の60%超で職能資格制度が導入されている一方、管理職でのそれは40%程度となる。(図表2)

管理職で職務等級制度やそれと似た要素を持つ役割等級制度の導入比率が高いのは、非管理職と比べて出さなければいけない「成果(結果)」、やるべき「職務」が 明確だからだと考えられる。逆に、非管理職で職能資格制度の導入比率が高いのは、主たる対象である20代~30代前半の若手社員を育成対象と位置付け、様々な職種を経験しながら成長をすることを期待していることなどがその理由だろう。

現在の日本では、職業訓練が行われるのは学校を卒業して企業に入社してからであり、未経験者を採用して自社で初期教育・育成をする場合が大半である。このような状態を大きく変えることは高等学校や大学等での教育内容自体が変わらない限り難しいだろう。つまり、学校を卒業した未経験者を採用し、育成する必要性が当面は残ることを意味する。このことから、職務型人事制度を導入したい企業であっても、若手層(≒非管理職)は厳格な職務等級制度ではなく、職能の要素を盛りこんだ人材マネジメントを行うことがベターであることが分かる。一方でポストごとの成果や職務が明確な管理職については、職務等級制度を導入することで前述したメリットを享受することができる。

このような等級や職種などによって人事制度の軸となる等級制度を区分する運用は、今後の労働人口減少に直面する日本企業にとって現実的な選択肢となる。年功的要素の残る人事制度のままでは、65歳や70歳に定年年齢が延長された場合に人事制度を維持することが難しい。そのような意味でも、社員を職務等級制度が必要なセグメントとそうでないセグメントに明確に区別し、それぞれの良い点を活かした人材マネジメントを行える体制を整備することが有効な打ち手となる。

2)職務記述書へのストレッチ職務の追加

職務等級制度において重要なツールである「職務記述書」には 、ポストまたは担当職務ごとに「求められる責任」「職務(担当する任務・仕事)」「職務を全うするために必要な知識・スキル・業務経験」を記載することが一般的である。また、サブツールとしてどのように業務を遂行するかの詳細な手順を記された「業務マニュアル」を作成することがある。

「職務記述書」があることで、そのポストや職務に就いた者がやるべきこと、創出すべき成果が明確になる一方で、記載外の仕事を担当したり新しいことにチャレンジしたりという動機付けがされにくいというデメリットがあることは前述の通りである。それらのデメリットを克服するために、過去には「職務記述書」のもう一つのサブツールとしてポストや担当職務を超えた課題へのチャレンジを促すための「チャレンジ管理文書」が作成されたこともある。ただ、“定められた職務を遂行すること(のみ)が求められる”という前提がある職務等級制度においては、職務記述書の枠から「はみ出す(定義された知識・スキルを超えた学習を求められたり、規定外の仕事に取り組んだりする )こと」が好まれずに、ジョブ型雇用が浸透している欧米では定着しなかった経緯がある。

しかし、曖昧さをもった業務分担にすることで、相互のフォローやすり合わせによる業務品質の高度化やミスの低減を 実現してきた日本企業にとっては、この「チャレンジ管理文書」を改良した取り組みが効果的ではないかと考える。具体的には、[1]担当者が不在で漏れがちだが対応してほしい業務(担当者間でどちらが担当するかが明確になっていない業務)、[2]定常的な業務(職務記述書に記載された業務)以外で今年度にプロジェクト的に取り組んでほしい業務、[3]深い知見を持つ人がこのポストにいるのであればプラスアルファとして担ってほしい業務(属人的な強みとなる業務)を、標準的な職務記述書以外の業務として追加することを提案したい。分量としては職務全体の1~2割で十分だろう。定められた職務を遂行することが最も重要であることは変わらないが、さら にその次のストレッチな職務として上記の[1]~[3]を年度ごとに設定していく運用を行う。当人の個性・強みを活かすことを前提とした運営にすることで、スムーズに運用できると考える。また、処遇においても、職務に基づく 月例給に ストレッチ部分に相当する対価を加算することで、納得感のある処遇につながる。

これまで 上司と部下、同僚同士であうんの呼吸で行っていた上記の[1]~[3]に該当する職務(例えば人事部員が他部門と共同で行っている「オフィス移転に伴う新しい就労管理ルールの立案」といったもの)を明示し、承認および処遇反映できるようにすることで、これまでの日本企業にあった曖昧さをうまく活用した人材マネジメントが実現できると考える。また、ストレッチな職務も曖昧さをもって記載しておき、期末に事後的に加点評価などを行って賞与等に反映することで、細かいメンテナンスを不要とする方法もある。当然、根底となる職務記述書自体のメンテナンスコストは発生するが、細かい動的なストレッチな職務を「のりしろ」に据えることで、運用に関する総メンテナンスコストを下げることもできるだろう。

3)一人ひとりのやる気や創意工夫を促す評価運用

2)で記載した、ストレッチ な職務がある制度の運用は、上司に対しても「定められたことだけをきちんとやってもらう」マネジメントとは対極の対応を求める。具体的には、「自立性・能動性を引き出して」、「個々人に応じた対応をする」ことで、部下が自らストレッチな職務に取り組んでみたいと感じてもらうことが必要になる。

そのために、これまでの目標管理制度のような必達の目標設定ではなく、「OKR(Objectives and Key Result)」と呼ばれるような、所属組織全体のモチベーションを高める挑戦的なテーマを掲げることが有益な取り組みとなる。職務記述書に定められたことだけの達成に汲々とするような目標ではストレッチな職務を入れた意味がなくなってしまう。結果として評価期間である1年や半年では到達できないかもしれないが、本人や所属組織が取り組みたいと思うテーマを後押しするような組織風土の形成につながる運用が重要となる。

また、これらの目標の進捗についても、1年や半年の評価期間ごとに振り返るような面談ではなく、1ヵ月程度の短いサイクルでこまめに進捗確認や相談を行うことが効果的である。そして、何度もPDCAや工夫を行うきっかけを与える場として活用すること が肝要となる。人は単に職務をこなす“マシーン”ではない。自ら新しいことやストレッチな職務に取り組める環境を作ること、上司の立場で言えば部下のやる気を引き出して自発的な創意工夫を促すことが、職務型人事制度を適切に運用するコツとなる(※4)。

冒頭に記載したように、ジョブ型雇用が注目される理由として<コロナ流行⇒テレワーク浸透⇒「プロセス」の把握が困難⇒「成果」に軸足を置く必要性⇒ミッション・期待値の明確化⇒最適化のための「ジョブ型」転換>という構図があった。その中で、(1)対象を絞った職務型人事制度の導入とした場合、例えば管理職だけ職務型人事制度として、非管理職は職能資格制度などの別の制度とするのであれば、「非管理職は現状と何も変わらないのではないか」と感じられるかもしれない。しかし、職務型人事制度でなくても、上司が職場の業務に精通し、明確な職務分担を実践できれば<「プロセス」の把握⇒「成果」の重視⇒ミッション・期待値の明確化>を意識したマネジメントを行うことができる。 職務型人事制度はミッション・期待値の明確化を円滑行うために非常に有益な仕組みであることは確かだが、職務型人事制度でなければならない、ということではないことを補記しておきたい。

おわりに

ジョブ型雇用や職務型人事制度は、With&Postコロナの状況における「働く環境の変化」に訴求するだけでなく、社員の「就労観の変化」にもつながる。社員に自立を促し、企業の人材マネジメントのレベルを引き上げるうえで有用な手段となるだろう。一方で導入や運用に際しては、各企業で障害となりうる組織課題があることが予想される。そのため、本レポートで紹介したような技術的な工夫やアレンジをしながら推進、検討いただければ幸甚である。

(※4)昨今は、テレワークの浸透により、オンラインでコミュニケーションをとる機会が増えてきている。その際のコミュニケーションのポイントについてまとめたレポートもご参照ください。

「働き方の変容オンラインコミュニケーションにおける留意点(URL:https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2020/06/cr_200618_2.pdf)

- 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

- また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、三菱UFJリサーチ&コンサルティングの統一的な見解を示すものではありません。

- 本資料に基づくお客さまの決定、行為、およびその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。

- 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティングと明記してください。

- 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、三菱UFJリサーチ&コンサルティングまでご連絡ください。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームです。HR領域では日系ファーム最大級の陣容を擁し、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客さまの改革をご支援しています。調査研究・政策提言ではダイバーシティやWLB推進などの分野で豊富な研究実績を有しています。未来志向の発信を行い、企業・社会の持続的成長を牽引します。

https://www.murc.jp/

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント