嘱託社員からアルバイトに切り替わる際の給与について

いつもアドバイスありがとうございます。さて今般、65歳の嘱託社員で本来ならばこの3月で雇用終了なのですが、引き続きアルバイトで雇ってほしい旨の依頼がありました。会社側としても、まだ後任が不安定なこともあり受託しようと考えていますが、その際の給与の決め方はどうするのが一般的でしょうか?。時給制か日給制になりますが、従来と同じ業務であれば、昨今の同一労働、同一賃金の観点から、同額水準としなければならないのでしょうか?こういうのを認めてしまうと、他の方も「俺も」となってしまいますし、例えば3割カットとか、5勤を4勤→3勤というふうに漸減していく方法も合理的でしょうか?ご教示下さい。

投稿日:2019/02/11 15:52 ID:QA-0082304

- 人事担当者Tさん

- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、継続雇用の義務自体はない事からも、会社側が許容できる条件を提示される事で差し支えないものといえるでしょう。従いまして、当人が同意すれば漸減でなくいきなり賃金を引き下げても問題はございませんし、同意が得られなければ雇用されないという事でも問題はございません。また、あくまで後任不在を理由とした特例措置とされる事、つまり制度化されない事で他の方に同様の雇用を認める事も回避が可能です。

投稿日:2019/02/12 09:32 ID:QA-0082314

相談者より

服部先生

いつもありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2019/02/12 11:08 ID:QA-0082324大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

同一賃金

あくまで任意での雇用ですので、給与も自由に決めることができます。それを飲む飲まないは本人と会社双方が合意した時だけとなります。

ただし「同一労働同一賃金」を無視することはできませんので、従前と全く同じ職務、同じ業務量、同じ責任のまま、単にバイトだから減給というのは明らかにまずいことになります。

業務量等を減らした上で給与を下げるのであれば問題ありません。その割合は当然業務量と比例することが最も論理的,かつ裁判やトラブル時にも説得力を持つでしょう。

投稿日:2019/02/12 10:29 ID:QA-0082321

相談者より

ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2019/02/12 11:09 ID:QA-0082325大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

嘱託からアルバイトに変更となったときに、まずは、

業務内容、責任の範囲、配置転換の3つの点について同じかどうかで判断します。

3つが全く同じであれば、均等待遇ということになりますので、同じ賃金にする必要があります。

次に、上記に違いがあるのであれば、その他要件を含めてどこに違いがあるのか明確にしたうえで、賃金を下げることは可能です。

勤務日数、勤務時間が少なくなるのであればそれに比例して、賃金を下げることは不合理とはいえないでしょう。

投稿日:2019/02/12 18:35 ID:QA-0082350

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/03/19 16:44 ID:QA-0083220参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

アルバイトの有給休暇 シフト制を敷いているアルバイトの... [2021/08/17]

-

給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]

-

アルバイトの最低雇用日数 以前アルバイトで週4日雇用してお... [2011/05/02]

-

アルバイトの時給設定について アルバイトの時給設定について教え... [2013/09/26]

-

給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]

-

アルバイトから社員登用のメンバーの雇用保険計算について 弊社のメンバーでアルバイトから社... [2021/06/09]

-

アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]

-

給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]

-

給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]

-

外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

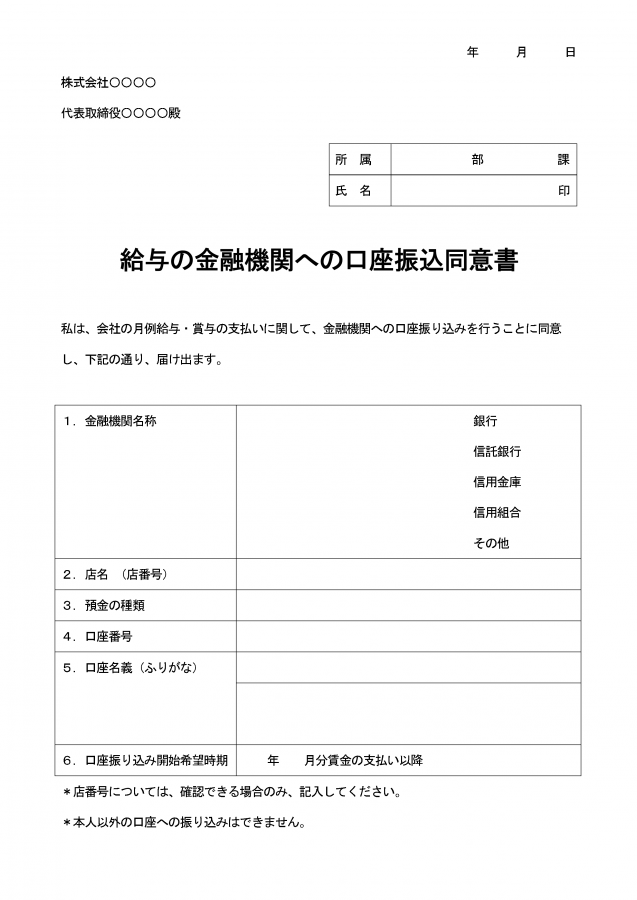

銀行口座への給与振込同意書

給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント