勤務間インターバル制度は日本に定着するのか?

~労働時間の適正化と「働きたい人が働ける環境」のバランスを考える~

ニッセイ基礎研究所 総合政策研究部 主任研究員

小原 一隆

1――はじめに

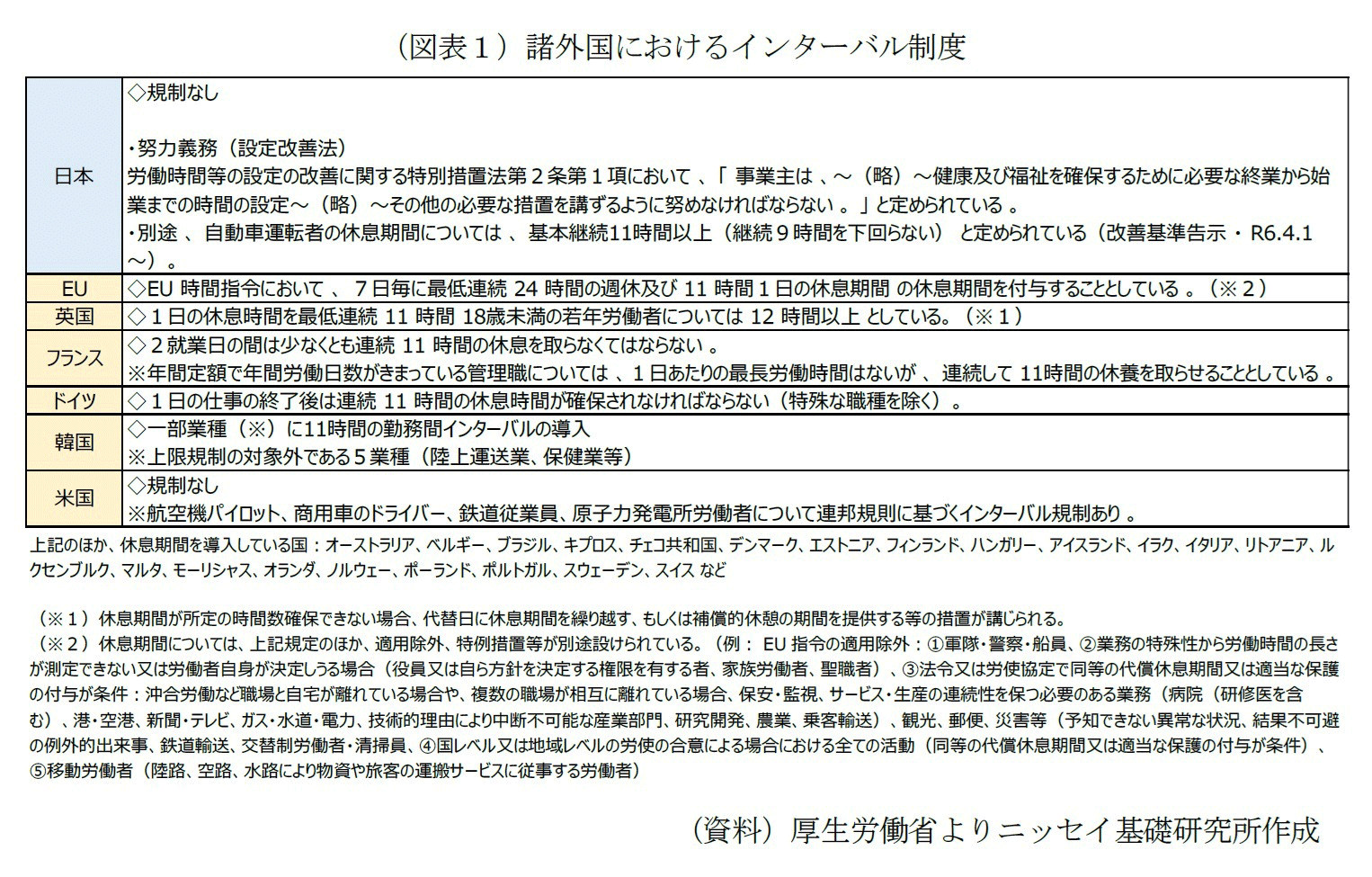

近年、日本の労働市場において「勤務間インターバル制度(以下、インターバル制度)」の重要性が増している。この制度は、前日の業務終了から翌日の業務開始まで一定の休息時間を確保することで、労働者の健康維持と生産性向上を目的とする。EUでは義務化されているが、日本では2018年の労働時間等設定改善法の改正に基づき、2019年4月から施行されたが、「努力義務」とされており、実効性には疑問が残る1,2。

一方で、日本では労働力供給制約が深刻化しており、報道等によれば一部の企業では人手不足の影響で業務量をさばききれず、受注を見送るケースも見られる3。このような状況下で、「もっと働きたいのに働けない」という人も存在すると考えられる。長時間労働の是正と労働時間の柔軟性をどのように両立させるべきか、人的資本経営の視点から考察する。

1 欧州委員会「労働時間指令 2003/88/EC」https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0088。

2 2018年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(働き方改革関連法)が成立し、この一部として「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正され、2019年4月1日に施行された。

3 東京商工リサーチ「『人手不足』の影響広がる、企業の52.3%が実感 大企業は6割超、従業員へのしわ寄せや受注控えも」2025年2月21日https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200987_1527.html 2025年3月19日閲覧。

2――日本におけるインターバル制度の現状と義務化の可能性

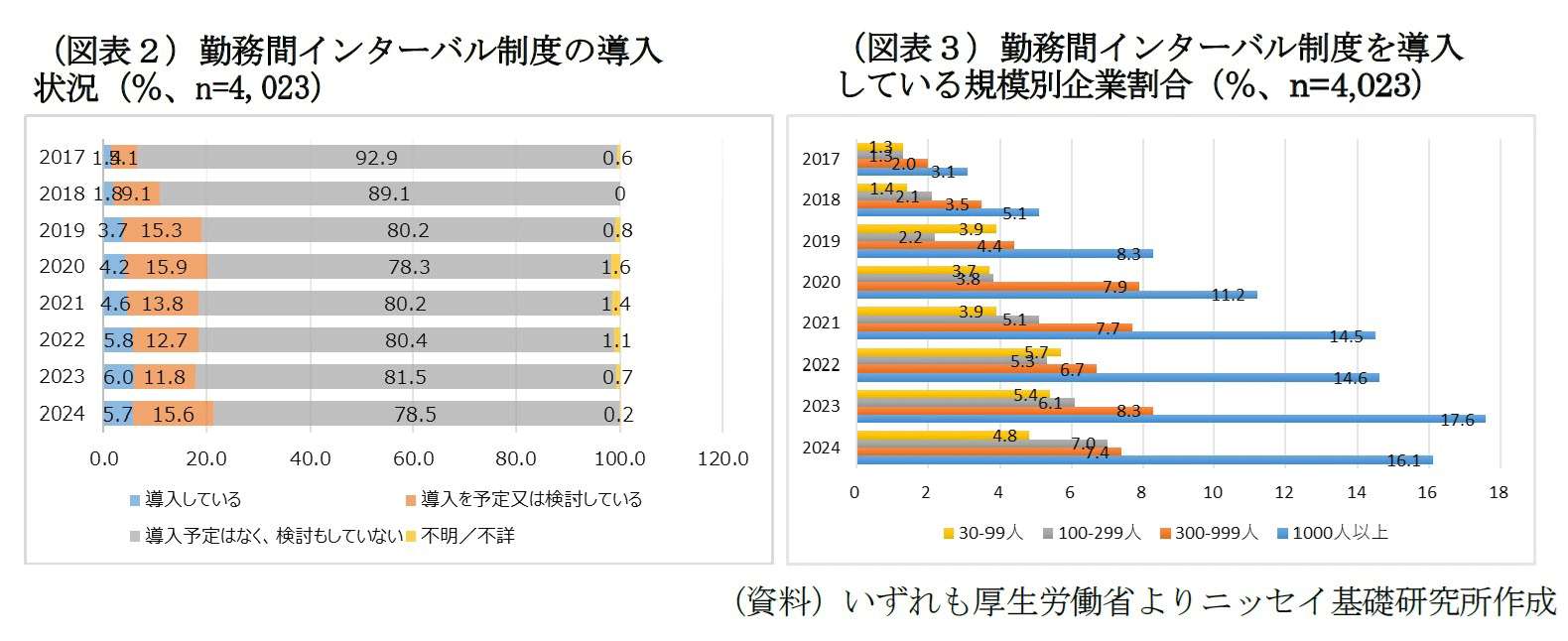

インターバル制度の導入は、一部の企業、および省庁等で進められているものの、全体としては普及が進んでいない。厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、日本企業(従業員30名以上)におけるインターバル制度の導入率は5.7%にとどまる(図表2)。特に中小企業では導入率が低く、制度の普及が進んでいない(図表3)。

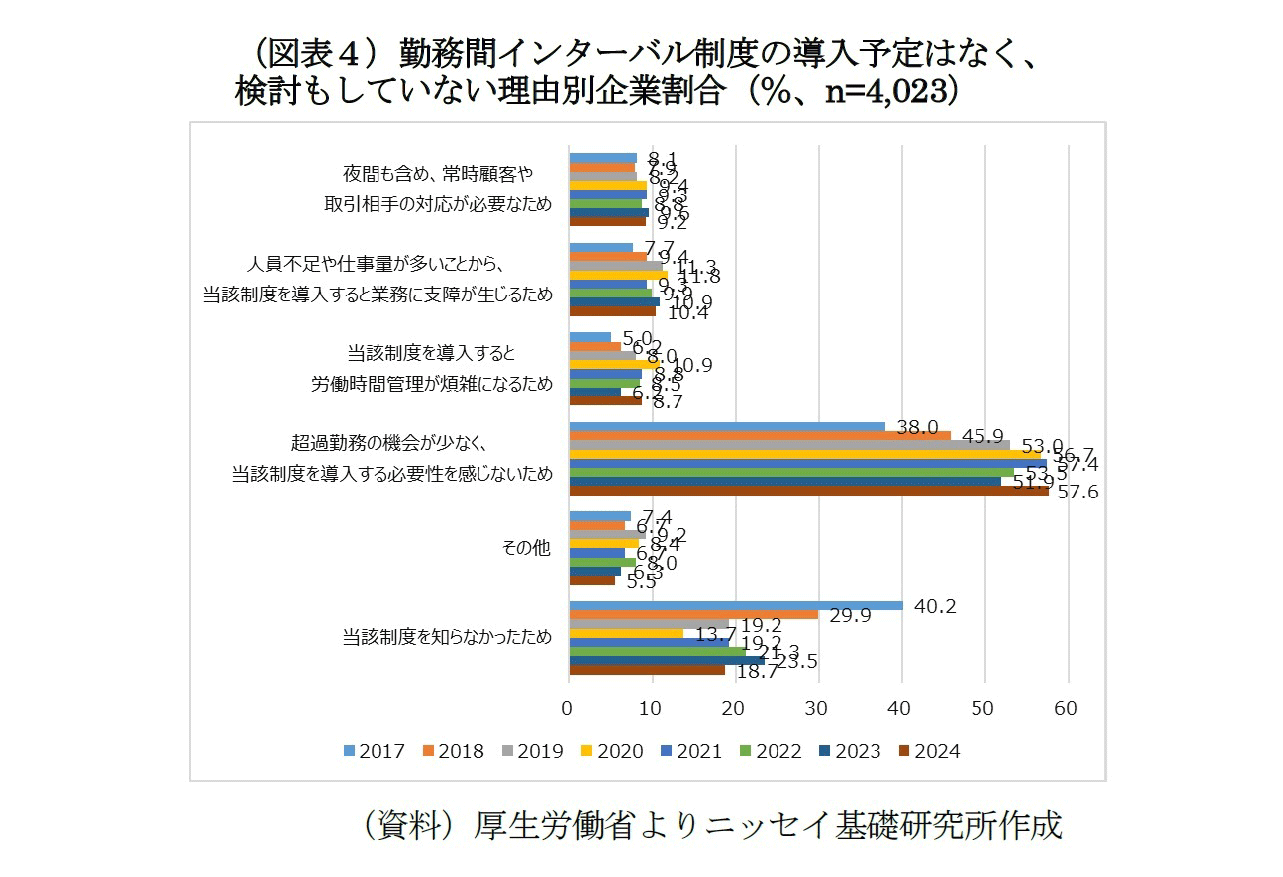

また、同調査によると、インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていないが78.5%存在する。そのうち、57.6%が「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要を感じないため」としている。「当該制度を知らなかった」は18.7%、「常時顧客対応が必要」、「人員不足」、「時間管理が煩雑になるから」、という理由は合わせて約3割だった。また、テレワークの普及もあり、勤務時間の境界が曖昧になり、勤務間インターバル制度の適用が難しくなっているケースも挙げられる4。

政府は、骨太方針5において、2028年までに労働者数30人以上の企業のうち、

- インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満にする

- 導入企業割合を15%以上にする

という目標を掲げている。しかし、同調査によれば制度を知らない企業割合は18.7%、導入割合は5.7%にとどまり、政府のKPIは依然として達成されていない。特に中小企業における認知度と導入率の向上が今後の課題である。

政府としてもインターバル制度の普及促進に向けた広報事業や導入支援を積極的に展開している。業種別の導入マニュアル作成、事例紹介、企業向け無料コンサルティングなどが実施されている6。また、中小企業を対象に「働き方改革推進支援助成金」の一環として、インターバル制度の導入を支援する助成金制度も設けられ、制度導入のための設備投資や業務プロセス改善のコスト負担を軽減する取り組みが進められている7。

また、2018年に成立した「働き方改革関連法」の附則では、「施行後5年を目処に労働基準法および労働時間等設定改善法の見直しを行い、必要に応じて改正を検討する」と明記されている。これを背景とし、インターバル制度の義務化が議論の対象となっている。2024年現在、厚生労働省の労働基準関係法制研究会で、次回の法改正時に義務化を実現する可能性について検討が行われた8。

4 厚生労働省「令和6年勤務間インターバル制度導入促進シンポジウム」育児や介護が一段落した後、夜中に自宅で業務にあたるといったケースも発生しているとの事例紹介がなされた。https://youtu.be/GArgam4mLu4?t=1646 2025年3月19日閲覧。

5 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2024」 P.8。

6 働き方・休み方改善ポータルサイトhttps://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/link.html 2025年3月19日閲覧。

7 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html 2025年3月19日閲覧。

8 厚生労働省 労働基準関係法制研究会 報告書 P.42「このような現状を踏まえ、本研究会としては、抜本的な導入促進と、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要があると考える。」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48220.html 2025年3月21日閲覧。

3――「働きたい人が働ける環境」とのバランス

労働供給制約の中で、長時間労働を制約することが企業活動に影響を与える可能性も指摘されている。実際に、業務量の増加に伴い、一定の時間働くことを望む労働者も存在するだろう。例えば、成果報酬型の業務や、ダブルワーク・副業希望者、更には慢性的な人手不足が特に深刻な業界においては、もっと働きたい、働いてもらいたいという事情が存在しうると考えられる。硬直的な運用ではなく、個々の事情を勘案した、柔軟な対応が求められる。ただし、一方で、これを企業が都合よく解釈し、労働者に過剰な労働を課すリスクもあることは留意すべきであろう。

人的資本経営の観点からは、単に長時間労働を抑制するのではなく、労働者の健康と生産性を両立する環境を整えることが求められる。企業は、短期的な業務負担と長期的な従業員のエンゲージメント向上のバランスを考慮する必要がある。

4――インターバル制度の実効性を高めるためには?

インターバル制度を効果的に機能させるためには、以下の施策が重要と考えられる。

-

業務の見直しと効率化:

単に労働時間を制約するだけではなく、業務プロセスを棚卸し、非効率な手順やムダな業務を削減する。ICTツール活用やアウトソーシングも含め、長時間労働を前提としない業務体制を構築する。 -

勤務スケジュールの適正管理:

シフト作成や時間外労働の申請時に、インターバル時間(原則11時間)が確保されているかシステム的に確認・調整する仕組みを導入する。 -

マネジメント層の意識改革:

管理職等に対する研修を通じて、インターバル制度の主旨(健康確保・過労防止)を理解させ、部下の勤務実態を日常的に把握・配慮できる体制を整備する。 -

従業員への制度周知と相談体制:

制度の目的や運用ルールを徹底し、制度が形骸化している場合には相談できる窓口を設置するなど、改善のために声をあげられるよう促す。また、顧客等ステークホルダーの理解も求める。 -

モニタリングと継続的改善:

実際のインターバル取得状況を定期的に分析し、部署や職種ごとに課題を把握の上、必要に応じて制度設計や運用方法の見直しを図る

これらの取り組みを進めることで、単なる法令等遵守にとどまらず、従業員の健康維持や企業の生産性向上に資する制度運用が可能となるだろう。特に、働き方の多様化が進む中で、現場の納得感と柔軟性の両立が、制度の定着に向けた鍵となる。

5――おわりに

インターバル制度は、従業員の健康を守る重要な施策であるが、日本では定着が進んでいない。労働力供給制約の中で、企業が適正な労働環境を整備し、「働きたい人が適正に働ける」仕組みを構築することが求められる。

今後、義務化が進めば企業の労働時間管理のあり方も大きく変わる可能性がある。勤務間インターバル制度が「労働者だけのためのルール」ではなく、「企業の競争力を高める戦略」の一環として位置づけられるかどうかが、今後の人的資本経営において重要な視点となる。

ニッセイ基礎研究所は、年金・介護等の社会保障、ヘルスケア、ジェロントロジー、国内外の経済・金融問題等を、中立公正な立場で基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しているシンクタンクです。現在をとりまく問題を解明し、未来のあるべき姿を探求しています。

https://www.nli-research.co.jp/?site=nli

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント