定点調査から見える「静かな退職」の動向

~背景に潜む3つの就業変化~

パーソル総合研究所 シンクタンク本部 研究員

中俣 良太氏

「静かな退職」という働き方が注目を集めている。これは、2022年にアメリカのキャリアコーチが発信し始めた「Quiet Quitting」の和訳であり、会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態※1とされている。昼夜を問わず仕事に邁進することを是とするような「ハッスルカルチャー」とは対照的な考え方として登場した。最近では、「静かな退職」を実践する就業者(以降、「静かな退職者」)が増加傾向にあるとの指摘も見受けられるが、その実態を示す具体的なデータや、それに基づいた詳細な分析はまだ十分とはいえない。

本コラムでは、パーソル総合研究所が2017年より継続して実施している「働く10,000人の就業・成長定点調査」のデータを活用し、「静かな退職者」の動向と、その背景にある要因を考察していく。

※1 海老原嗣生(2025).静かな退職という働き方 PHP新書

静かな退職者は増えているのか

はじめに、本分析において「静かな退職者」をどう定義したかについて説明する。前述の通り、静かな退職は「会社を辞めるつもりはないものの、出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態」と理解されている。この内容に基づき、本分析では、以下の条件をすべて満たす就業者を「静かな退職者」と定義した。なお、「静かな退職」というテーマは、しばしば非管理職層の会社員に焦点が当てられるケースが多い。本分析でも、「正社員」「公務員、団体職員」「専門家(医師・弁護士等)」の一般従業員を対象としており、パート・アルバイトや派遣社員、自由業・自営業の回答者は対象外としている。

- 残業時間※2:1カ月当たりの残業が5時間未満。また、1カ月当たりのサービス残業は0時間。

- 転職意向:「他の会社に転職したいか」という質問に対して、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答。

- 就業観:「会社で出世したいか」「プライベートを多少犠牲にしても仕事は完了させるべきだと思うか」という質問に対して、いずれも「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答。

※2 昨今の報道では「静かな退職」を「定時退社」と結びつける論調も見られるが、日によってはやむを得ない残業が発生する場合や、収入増を目的とした合理的な残業を選択する個人も存在すると考えられる。そのため、本分析では「月間残業0時間」という厳格な条件ではなく、実態に即して一定の残業時間を許容する形で定義した。

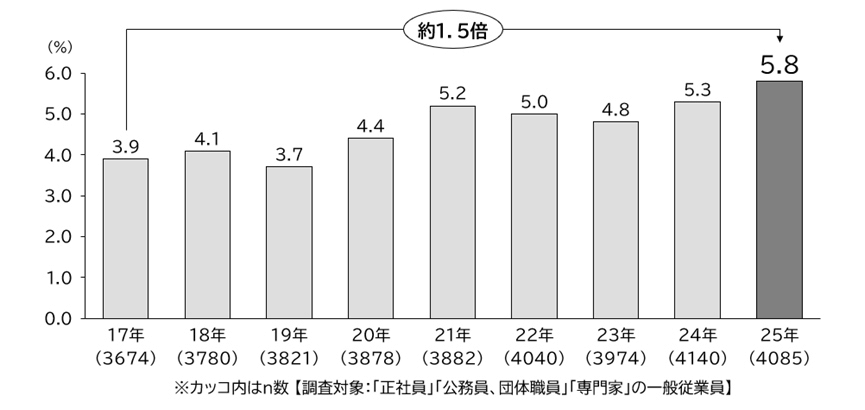

では、この定義に基づくと、「静かな退職者」は実際にどの程度存在し、どのように推移しているのだろうか。図表1は、2017年から2025年までの、調査対象者全体に占める「静かな退職者」の割合の推移を示している。これを見ると2025年の割合は5.8%と、調査開始以来最も高い数値となっている。短期的には2023年から上昇傾向にあり、長期的に見ても2017年と比べて約1.5倍に増加していることが確認できる。

静かな退職者は若者に多いのか

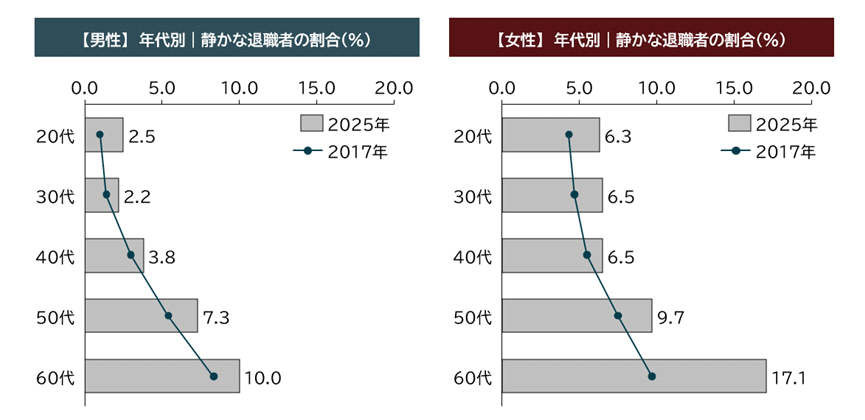

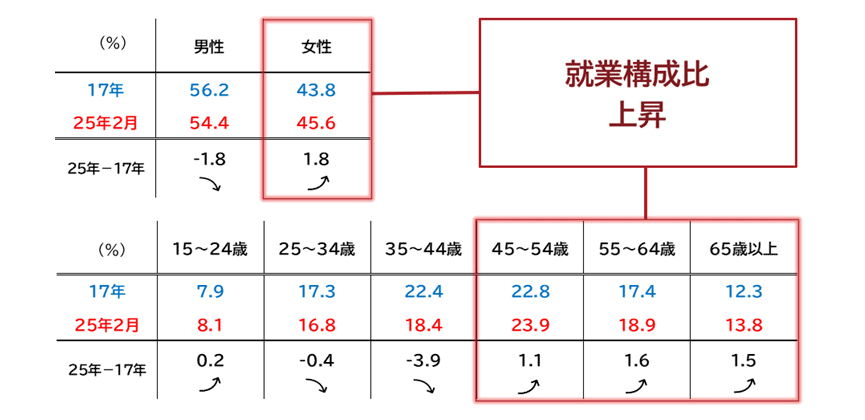

静かな退職者は、具体的にどの層で多いのだろうか。昨今の報道を見ていると、若年層の新しい働き方としてイメージされることが多いかもしれない。しかし、私たちの調査データは、こうしたイメージとは異なる様相を明らかにしている。実際に「静かな退職」を実践しているのは、女性やシニアに多く、若年層にはむしろ少ないという結果が示された(図表2)。

前提としておさえてくべきは、本分析で定義している「静かな退職者」が、単にそうした働き方を望む〈意向者〉ではなく、実際の行動として体現している〈実践者〉であるという点だ。若年層の中にも、過度な仕事への没頭を避け、ワークライフバランスを重視する働き方を志向する声は確かに聞かれる。しかし、キャリア形成の初期段階においては、求められる貢献への期待の高さや周囲からの評価を意識する中で、そうした志向を実際の行動に移すことには、何らかのためらいや困難が伴うのだろう。

それとは対照的に、キャリア成熟期の高齢層は、昇進や地位へのこだわりから距離を置き、自らの経験を生かしつつ、心身の健康やプライベートとの調和を重視する働き方を実践しやすい環境があるのかもしれない。例えば、役職定年や再雇用といった制度などが過度な責任を避け、穏やかに貢献する「静かな退職」の実践を可能にしていると考えられる。ただし、これは積極的な選択だけでなく、健康面やキャリアの限界といった制約への適応という側面も持ち合わせている可能性も留意すべきだろう。

また、女性の場合、出産や育児といったライフステージの変化、あるいは依然として根強い性別役割分業意識が背景にあると考えられる。これらの要因が、昇進や過度な業務負担を避ける「静かな退職」的な働き方の選択に繋がっている可能性がある。

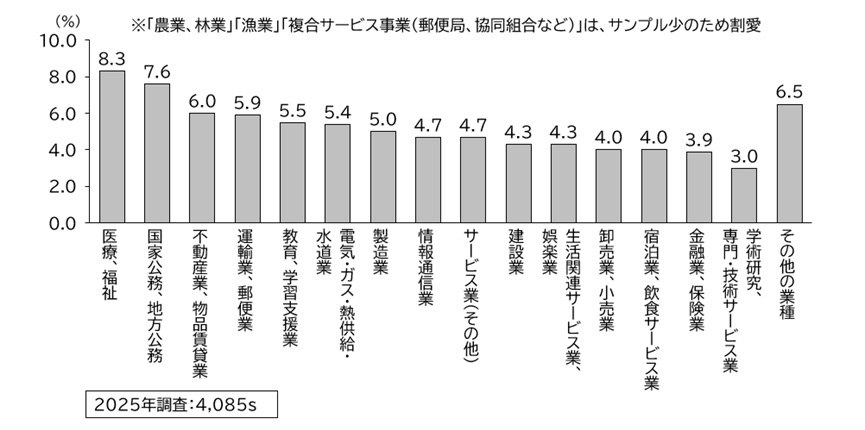

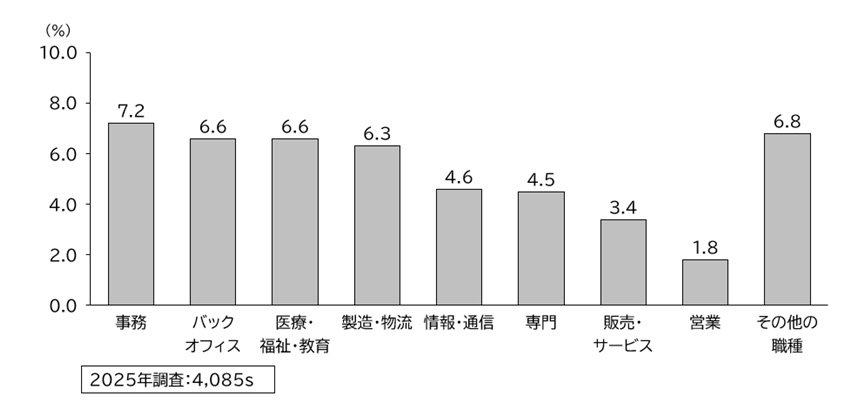

その他、業種別や職種別に静かな退職者の割合を整理した結果もあわせて参照されたい(図表3、4)。パーソル総合研究所の調査では、静かな退職者は「医療、福祉」や「国家公務、地方公務」の業種で多く、「事務職」や「バックオフィス系(総務、経理など)」の職種で多い傾向が見えてきている。

静かな退職者はなぜ増えているのか

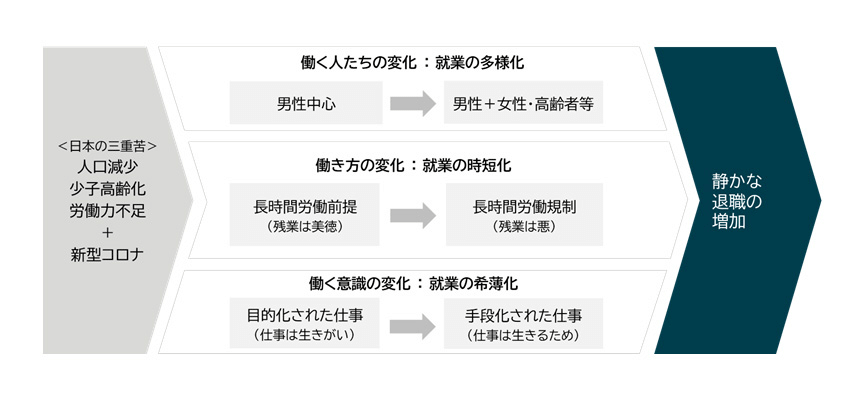

なぜ、静かな退職者は増えてきているのだろうか。この背景には、主に3つの就業変化が複合的に影響していると筆者は考えている。

1. 働く人たちの変化(就業の多様化)

1つ目は、働く人たちの変化だ。人口減少や少子高齢化が加速する中で、日本はこれまでに、「女性の労働参加促進」と「シニアの就業継続支援」によって労働力確保に努めてきた。この傾向は昨今も続いている。図表5に示す通り、2017年と2025年2月の就業者構成比を比較すると、女性やシニア層の割合が上昇している。前述の通り、本調査では「静かな退職者」は女性やシニア層に多い傾向が見られる。このため、これらの層の就業者構成比の上昇は、結果として「静かな退職」を選択しやすい、あるいはそうした働き方を実践する層の母数が社会全体で増加していることを示唆しており、構造的な要因の1つと考えられるだろう。

2. 働き方の変化(就業の時短化)

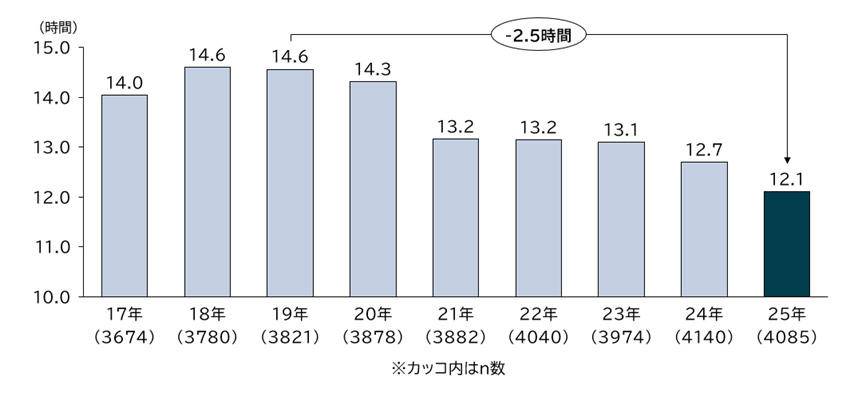

2つ目は、働き方の変化である。昨今の働き方改革に伴う長時間労働規制の影響などを受け、就業者の労働時間は減少傾向にある。パーソル総合研究所の調査でも、サービス残業も含めた月間残業時間は、2019年以降減少傾向を推移しており、2019年と比較して2025年は2.5時間減少している。特に2021年以降の顕著な減少には、新型コロナウイルスの影響も関係していると考えられる。

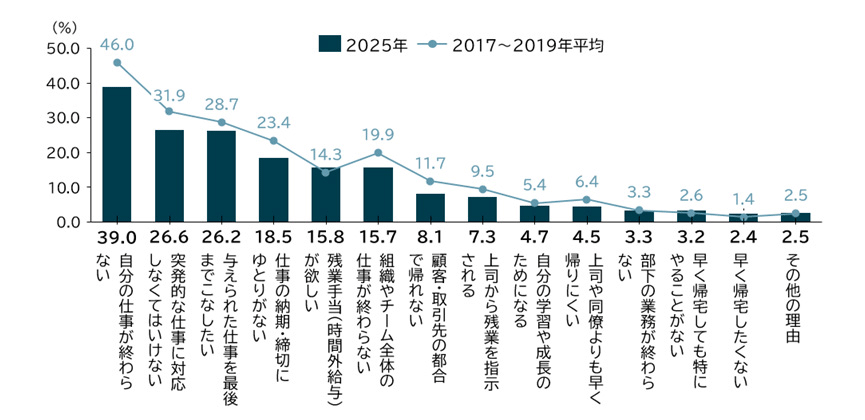

さらに、残業を行う理由の変化(図表7)を見ると、「自分の仕事が終わらない」「突発的な仕事への対応」、「納期のひっ迫」といった理由が、働き方改革施行前(2017~2019年平均)と比べて軒並み低下している。これは、個々の業務量が適正化されたか、少なくとも「際限なく働くべき」という職場全体のプレッシャーが和らぎ、業務時間がより適切に管理されるようになった状況を示唆している。

こうした労働環境の変化は、従業員が自身の働き方をある程度コントロールしやすくなったことを意味する。これは、本分析で定める「静かな退職」(月間残業5時間未満など)のような、過度な長時間労働を前提としない働き方を、職場の制度や業務の実態として選択しやすくなった背景の一つといえるだろう。加えて、このような労働時間の適正化は、「プライベートを犠牲にしてまで働くのは当然ではない」と考える人々にとって、自らの価値観に沿った働き方を実現しやすい社会的追い風になっているとも考えられる。

3. 働く意識の変化(就業の希薄化)

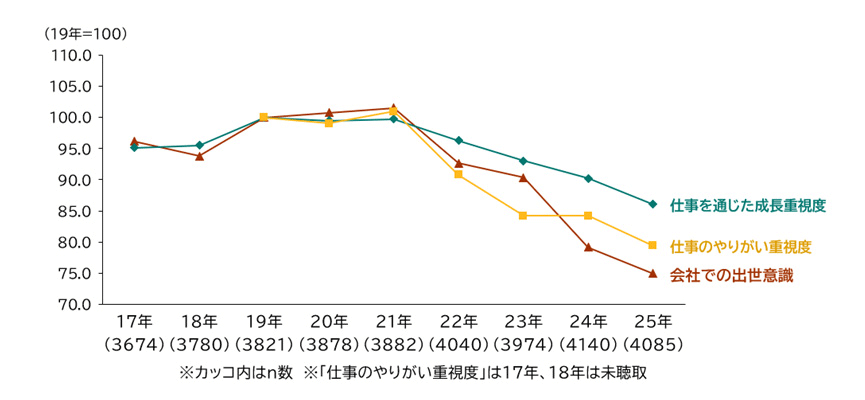

そして3つ目の要因は、働く人々の意識の変化である。労働力不足による売り手市場や、コロナ禍を経たテレワークの普及なども、働く意識に影響を与えていると考えられる。現に図表8を見てみると、「仕事を通じた成長」や「仕事そのものへのやりがい」を重視する意識が2021年以降から薄れてきていることが分かる。この減少傾向については、前述した長時間労働規制に伴う働き方の変化も後押ししている可能性が想定されるだろう。

図表8からは出世意欲の低下も読み取れる。近年、企業の管理職が「罰ゲーム」と揶揄されることがあるが、その背景には、プレイングマネジャー化による業務負担の増加、コンプライアンス対応の厳格化、昇進しても給与が上がりにくいといった状況がある。社会全体の変化に加え、こうした職場環境の変化も、就業に対する〈希薄化〉をもたらし、結果として「静かな退職者」を増やしている構図が見えてくる。

このような価値観の変化は、企業と社員の関係性にも影響を及ぼす。かつてのように会社から与えられた役割や期待に無条件に応えるのではなく、社員自身が価値観に基づいて仕事との適切な距離感を考え、調整しようとする。その結果、組織への過度なコミットメントを避け、契約で定められた範囲の職務をきっちりこなすという「静かな退職」的働き方が、一部の人々にとってキャリアと私生活を両立させるための合理的な選択肢となっている。これは、個人が主体的にキャリアを考える「キャリア自律」を、ある意味で静かに実践している姿と捉えることもできるだろう。

まとめ

本コラムでは、近年注目を集める「静かな退職」というテーマに焦点を当て、パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査」 のデータを用いて、その実態と背景に迫った。「静かな退職者」の割合は、2025年時点で5.8%に達し、2017年よりも約1.5倍に増加していることが明らかになった。この背後では、「働く人たちの変化」(就業の多様化)、「働き方の変化」(就業の時短化)、そして「働く意識の変化」(就業の希薄化)という、日本社会の構造的な変化と働き手の意識変容が複合的に作用しており、「静かな退職」が広がる土壌を形成しているものと考えられる。

この傾向は今後も続き、「静かな退職」は、世代を問わず溶け込んでいく可能性が高いと筆者は見ている。これは、単に個人の意欲の問題として片づけられるものではなく、企業にとっては、従業員の多様な価値観を深く理解し、人材マネジメントや企業文化の在り方を見直す契機となる重要なシグナルである。企業はこの変化をどう捉え、多様化する従業員の価値観とどう向き合い、持続的な成長に繋げていくべきなのか。次回のコラムでは、こうした視点から、静かな退職者に対する企業の適応策について考える。

【関連調査】

「働く10,000人の就業・成長定点調査」

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント