ここが知りたい『年金制度改正で変わる「50万円の壁」と厚生年金保険料』

第一生命経済研究所 総合調査部 研究理事 谷口 智明氏

深刻化する人手不足は日本の社会問題

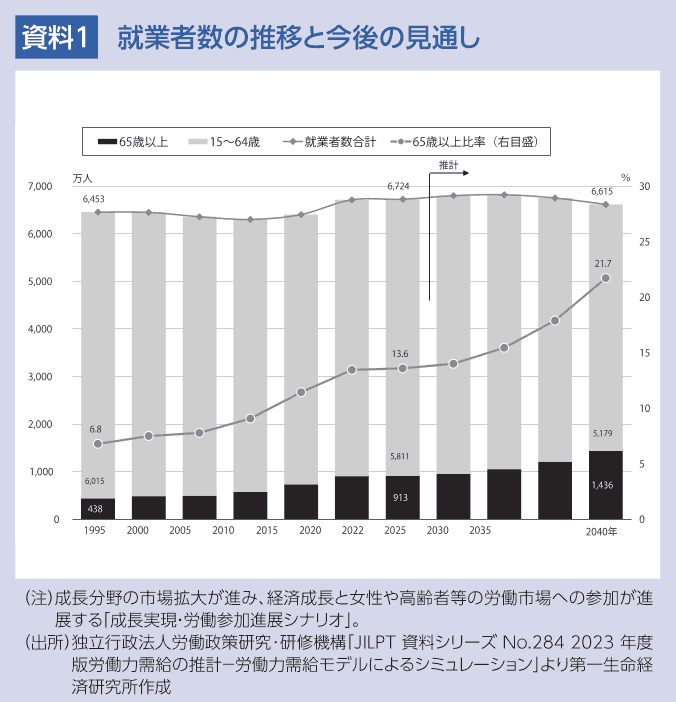

日本では、65歳以上のシニア世代の人口が増加し、2040年代前半にピークを迎える一方、現役世代(15~64歳)の人口は今後さらに減少が加速する。独立行政法人労働政策研究・研修機構の推計によれば、「成長実現・労働参加進展シナリオ」でも、2022年から2040年の約20年間で現役世代の就業者数は632万人(概ね千葉県の人口に相当する規模)減少する。他方でシニア世代の就業者数は523万人増加し、就業者数に占める割合は21.7%、およそ5人に1人にまで拡大する(資料1)。

2021年4月には、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする「改正高年齢者雇用安定法」も施行された。

こうした状況の中で、持続可能な経済社会を実現するためには、年齢にかかわらず個人の選択に公平・中立で多様な生き方・働き方を阻害しない「エイジレス社会」の実現が重要となる。

年金制度改正で「壁」対策が進展

2025年の国会では、5年に一度の公的年金の財政検証を踏まえた年金制度改正が行われる予定だ。今回の改正では、①ライフスタイル等の多様化の反映・働き方に中立的な制度の構築、②高齢期の経済基盤の安定や所得保障・再分配機能の強化が方向性として示されている。特に女性や高齢者等の就労を促進し、深刻化する人手不足に対応することで、年金制度の持続可能性を高めることが求められる。

こうした観点から注目されるのが、税や社会保険料の支払いにより働き控えを招くとされる「年収の壁」(103万円の壁、106万円の壁等)や、高齢者の就労を阻害するとされる「年金の壁」(50万円の壁)の見直しだ。

「50万円の壁」とは

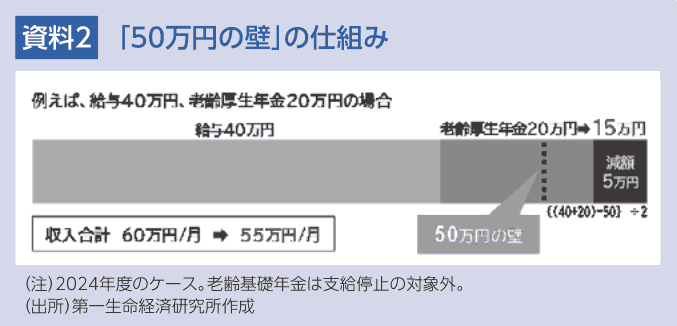

「50万円の壁」とは、厚生年金の適用事業所で働きながら賃金を得ている60歳以上の厚生年金受給者を対象に、月の老齢厚生年金と給与(賞与の1/12を含む)の合計が50万円(支給停止基準額)を超えると、超過分の半額に相当する老齢厚生年金が支給停止になることを指す(資料2)。なお、2025年度は名目賃金の変動により支給停止基準額が1万円引き上げられて「51万円の壁」となる。この壁をもたらす仕組みを「在職老齢年金制度」という。

さらに、老齢厚生年金を受給せずに繰下げ受給を選択した場合でも、在職老齢年金制度によって減額されるはずだった年金部分は、増額の対象にならない。また、70歳未満の場合、毎月厚生年金保険料の負担も発生する。負担分はのちに年金受給額に反映されるとはいえ、壁に該当すれば支給停止の対象になってしまう。加えて、給与以外の所得を得る人との「公平性の問題」も生じるなど、不合理な制度と考えられる。

内閣府「生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)」によれば、厚生年金の受給開始時に年金額が減らないよう、就業時間を調整しながら働くと回答した人の割合は、全年齢平均で44.4%であった。現役世代では5~6割に達しており、「将来の自分事」として無視できない課題と考えられる。

在職老齢年金制度は、就労意欲を削ぎ、働き控えを誘引していることは否めない。働き方に中立的な仕組みとなるよう、こうした労働供給を阻害する制度は見直す必要がある。

「50万円の壁」解消に向けた見直し案

2024年12月、社会保障審議会年金部会では、在職老齢年金制度について、①制度自体の撤廃、②支給停止基準額(月額50万円)を71万円に引き上げ、③同62万円に引き上げ、という3つの見直し案が示された。

その後の厚生労働省と与党との協議では、2026年4月から基準額を62万円に引き上げるとの改正案が示されている。実現すれば、就業調整していた高齢者にとっては壁を超えた就労を後押しし、壁を超えて就業していた高齢者は、収入合計に応じて違いはあるものの、引き上げ後からは、受け取れる年金額が増えるだろう。

標準報酬月額上限の引き上げとセット

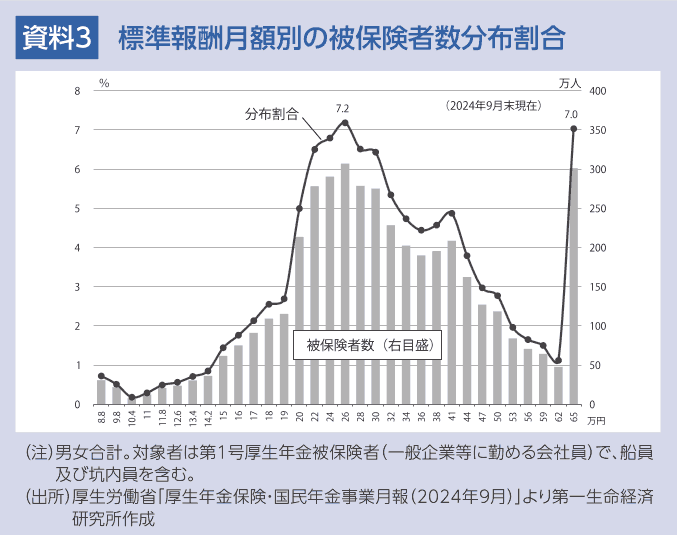

他方で、「50万円の壁」の見直しにより年金給付額が増加するため、将来的に年金を受け取る世代の給付水準は若干下がる。こうした影響を補うことも視野に、厚生年金保険料の引き上げが検討されている。現在、同保険料は32段階に区切られた標準報酬月額に18.3%の保険料率を掛け、労使で折半する仕組みとなっている。2024年9月末のデータによれば、標準報酬月額の上限等級65万円に該当する人の割合は、最頻値に次ぐ7.0%といびつな構造が伺える(資料3)。

そこで、標準報酬月額の上限等級を見直し、高所得の会社員や公務員、事業主が負担する厚生年金保険料を引き上げる案が示された。当然、上限引上げの該当者は将来の年金給付額も増加する。年金財政の観点でみると、保険料収入が増加する一方で、将来の年金給付に反映されるまでの間、年金積立金の運用益も増加するため、厚生年金全体の給付水準の底上げが期待される。

財政検証によると、在職老齢年金の支給停止基準額を50万円から62万円に引き上げた場合、標準報酬月額の上限等級を65万円から75万円に引き上げることで、将来の年金財政への影響はほぼ相殺される。与党との協議では、この上限等級を2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と段階的に引き上げる方向で調整されている。例えば、現在65万円の人が改正後75万円に該当した場合、保険料は労使合計で月額18,300円(本人9,150円)上がることになろう。

年金制度は、常に経済社会の変化に影響を受ける。将来に向けて国民の信頼と安心、納得感が得られる制度改正となるよう、少数与党の国会において、与野党の真摯な審議に期待したい。

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント