DEIは終わったのか?

~トランプ再登場と人口減少時代に求められるDEI戦略の「再設計」~

第一生命経済研究所 総合調査部 マクロ環境調査G 主席研究員

白石 香織氏

1. DEI is dead ―分断から共創へ、再設計が必要

「DEIは終わった(DEI is dead)」-このフレーズが、今アメリカのメディア、ビジネス界、そして大学のキャンパスを駆け巡っている(注1)。かつて、DEI(Diversity, Equity, and Inclusion)は、アメリカ企業における経営戦略の中核を担っていた。とりわけ、女性、マイノリティ、LGBTQ+、障がい者といった、歴史的に不利益を被ってきた人々に公平な機会を提供することで、多様な人材が活躍し、組織のイノベーションと持続的成長を実現する希望の戦略として注目されてきた。

しかし、2025年のトランプ大統領の政界復帰を契機に、すでに広がりを見せていた「反DEI」潮流は一気に加速した。テック企業を中心にDEI部門の縮小や専門職の解雇が相次ぎ、保守系メディアではDEIが「逆差別」や「イデオロギー的偏向」の象徴として攻撃されるようになった。企業による不適切な対応や、政治的影響も加わり、かつて包摂を目指したDEIは、一部で「分断の象徴」として語られる状況に至っている。

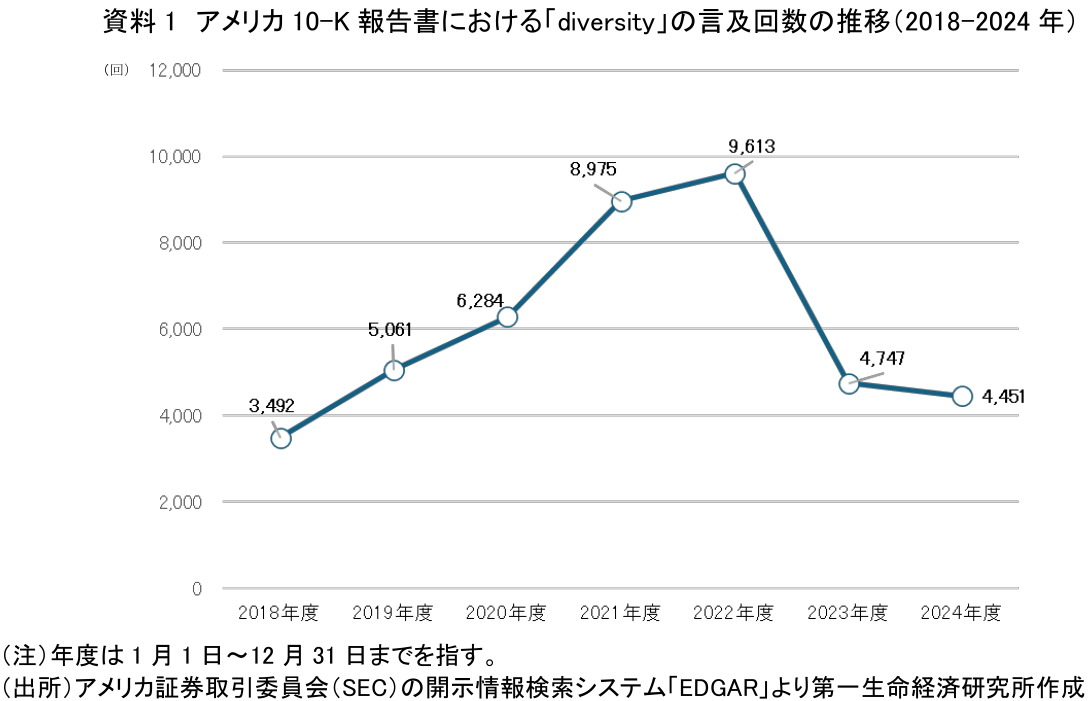

実際、アメリカ企業の10-K報告書(注2)における「diversity」の言及回数は、2023年を境に急激に減少している(資料1)。その背景には、2023年の連邦最高裁による「大学入試における人種考慮の違憲判断」や、社会的反発を受けた企業による対応見直しがあると推察される。

もっとも、こうした揺り戻しは、あくまでアメリカ固有の政治的・社会的背景を反映したものであり、DEIという考え方そのものが否定されたわけではない。むしろ欧州では、役員のジェンダーバランスや賃金格差の是正が法的に義務化される等、DEIはすでに経営や制度に組み込まれた「前提」として定着している。

では、なぜアメリカではDEIが揺らいだのか。Camargo(2023)は、少数派人材を象徴的に登用し「見た目の多様性」を演出する一方で、実質的には包摂的な職場環境が整備されていない状況を「トークン化(tokenism)」と定義したうえで、このような形式先行の対応が、当事者の帰属意識や心理的安全性を損ない、結果的にDEI推進の足かせとなると指摘する。

またTsipursky(2025)は、DEIが「成果よりも属性を重視する姿勢が実力主義を損ない、特別扱いとの印象を与えることで反発を招いている」と論じている。すなわち、外見や属性に基づく優遇措置が「公平性の欠如」と受け止められ、DEIに対する信頼や支持を揺るがす要因となっているのである。

これらの指摘に共通するのは、「包摂のための制度」が、現場との対話や従業員の納得感を伴わないまま導入されてしまったという点である。結果として、DEIは本来の目的である「すべての人にとって働きやすい環境づくり」ではなく、「一部の属性への過度な配慮」という誤解を招き、分断や反発を引き起こしたと考えられる。

このようなアメリカにおけるDEIの反動は、日本にとって重要な示唆を与えている。日本は2025年の世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数で148か国中118位と、性別という最も基礎的なダイバーシティ指標においてすら大きく立ち遅れている。DEIをこれから浸透させていく局面にある日本にとって(注3)、アメリカでの反動は、今後の制度設計における教訓を提示してくれる。

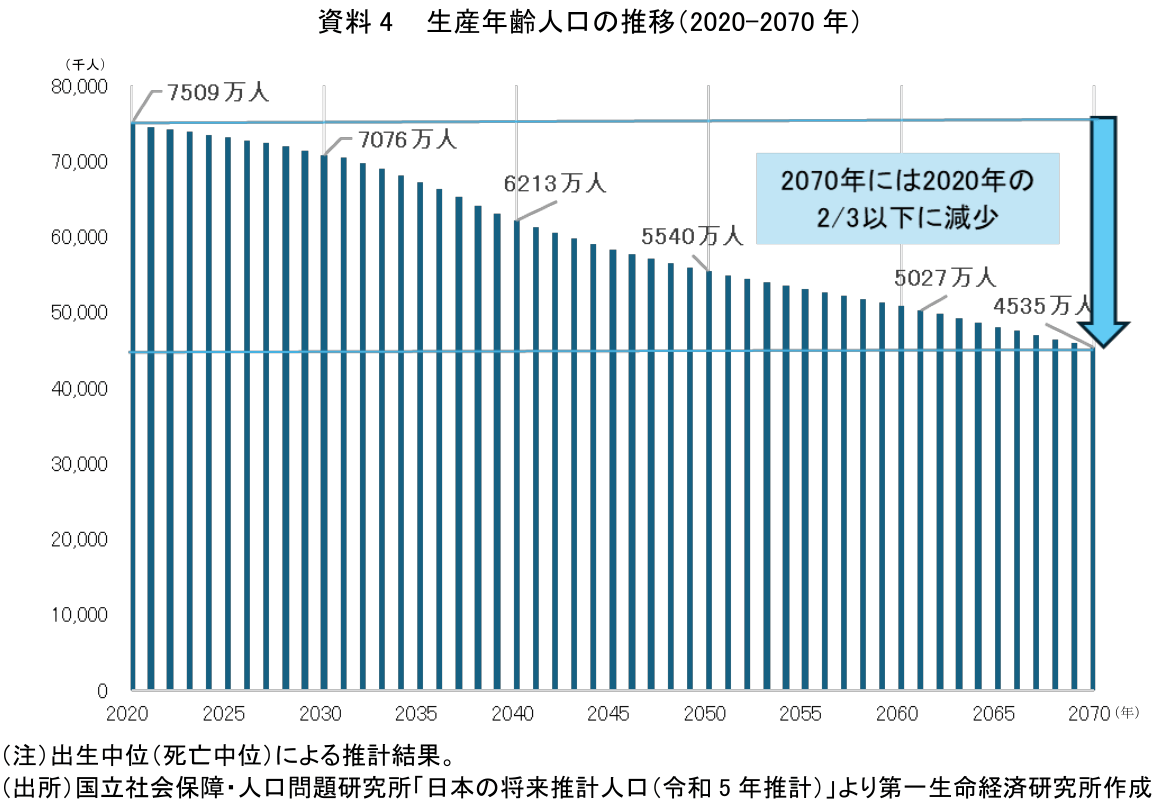

ジェンダーでの遅れに加えて、日本は人口減少と高齢化という構造的な制約を抱えている。生産年齢人口の急速な減少が進む今、あらゆる人材が力を発揮できる環境整備は、企業の持続可能性と競争力を左右する重要な戦略課題となっている。

さらに、トランプ政権の復帰により、DEIのみならず国際秩序や貿易ルールにも不確実性が高まりつつある。また、AIの急速な進展は、雇用のあり方を根本から変えつつあり、企業には人的資本の活用に関する本質的な問いが突きつけられている。

本稿では、「DEIは終わったのか?」という問いを出発点に、アメリカで生じた反動の背景を分析し、その教訓を踏まえて日本企業が直面する本質的な課題を明らかにする。そして、人口減少、国際秩序の再編、AIの台頭といった構造転換期を見据えたとき、経営戦略としていかにDEIを再設計すべきか。中小企業の先進事例を手がかりに、その具体的な視座を提示していく。

2. なぜ「反DEI」は広がったのかー行き過ぎた理想への揺り戻し

「反DEI」はトランプ政権の再登場によって突如巻き起こった政治的反動のように見えるかもしれない。しかし、実態はより根深いものである。制度設計の甘さや、理念と現場の乖離、そして施策に対する現場の納得感の欠如が長年積み重なってきた結果としての構造的な揺り戻しと見るべきである。

アメリカにおけるDEIの源流は、1950年代から1960年代の公民権運動にさかのぼる。1965年には連邦政府との契約企業に対してアファーマティブ・アクション(注4)を義務づける大統領令が発令され、法的枠組みとしての多様性の推進が始まった。

1980年代には「ダイバーシティ・マネジメント」という概念が登場し、DEIは倫理的正義から経営戦略へと進化していった。2000年代には、多くの大企業にチーフ・ダイバーシティ・オフィサー(CDO)が設置される等、DEIは企業の中核的機能として定着していった。

そして2020年、ジョージ・フロイド事件を契機に広がったBlack Lives Matter(BLM)運動(注5)によって、DEIは「倫理」「戦略」「社会的責任」が結びついた新たな企業価値の象徴となった。多くの企業がDEI担当者を配置し、積極的な施策を打ち出した。しかし、多くは本質的な制度改革に結びつかず、DEIの理念を掲げることで「配慮している姿勢」を示す手段にとどまった事例も少なくなかった(注6)。

この点、欧州では、制度導入と並行して、社会的対話と育成支援等、合意形成のプロセスが積み上げられてきた。たとえば、ノルウェーの取締役クォータ制では、企業と社会の間に継続的な議論と理解醸成に向けたプロセスがあった(注7)。対照的に、アメリカでは制度の急拡大に比して、それを支える文化的・組織的土台の整備が不十分であり、結果として制度と現場の断絶を招く要因となった。

さらに、近年では、「黒人・ラテン系・先住民限定フェローシップ」や「LGBTQ+従業員への優遇策」等、属性に基づく支援施策が可視化されることで、多数派の「不公平感」を刺激し、訴訟や批判が表面化する事例が相次いだ(注8)。もともと公正を目的とした制度が、結果的に分断や不信を生むという皮肉な構図が生まれていたのである。

このような潮流のなか、2023年の米連邦最高裁判決はひとつの転機となった。ハーバード大学とノースカロライナ大学の入試における「人種考慮」を違憲と判断し、DEIの象徴とされてきたアファーマティブ・アクションは司法の場でその「行き過ぎ」を指摘される形となった。

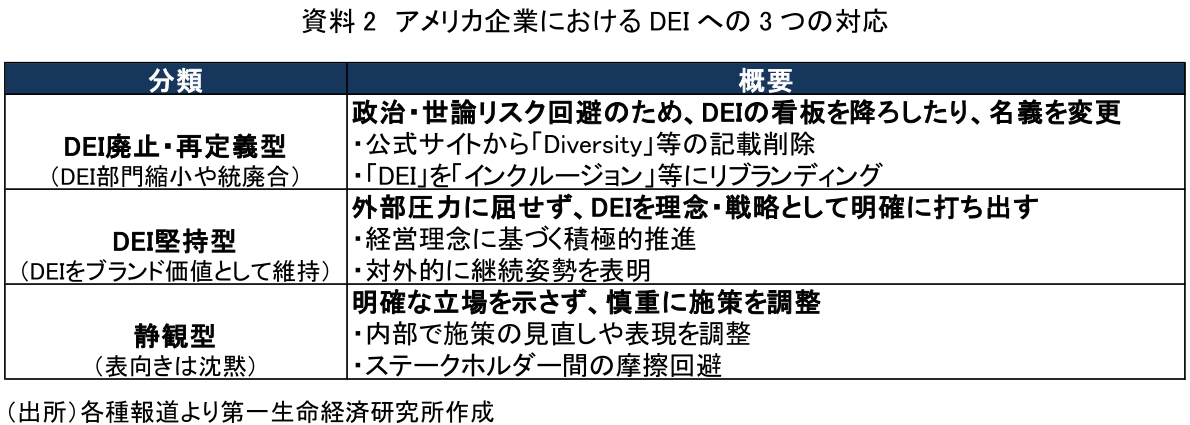

そして2025年1月、トランプ政権の復活により、この揺り戻しは一気に加速する。大統領令14173号(注9)は、連邦政府および契約企業に対してDEI施策の見直しと報告を義務づけ、多くの企業は方向転換を検討せざるを得ない状況に置かれた。こうした流れのなかで、筆者はアメリカ企業のDEI対応は大きく3つに分類できると考える(資料2)。すなわち、(1)「DEI」という名称の廃止や概念の再定義を行う「DEI廃止・再定義型」、(2)外部圧力に屈することなく、DEIを理念および戦略として堅持する「DEI堅持型」、そして (3)方針を明確に示さず様子見の姿勢を取る「静観型」である。この分類が示すように、かつては企業共通の旗印だった「DEI」が、今や企業の姿勢や価値観を測る試金石となっている。

これまで見てきたように、「反DEI」の潮流は一過性の政治的反動ではなく、制度と理念の乖離が積み重なった末に顕在化した構造的なひずみである。従って、今問われているのは、DEIの是非ではなく、DEIを表層的なスローガンにとどめず、自社の価値観と整合的な形で再設計できるか。その企業の姿勢が問われているのである。

3. 日本企業への示唆―DEIを「見せる」ための取り組みにしない

今、世界は歴史的な転換点にある。トランプ政権の復帰を契機として、サプライチェーンの再構築、自由貿易体制の見直し、安全保障を優先する産業政策の台頭等、これまでの国際秩序と経済ルールは大きく揺らいでいる。DEIへの逆風も、こうした「自国優先」や「反グローバリズム」の流れと連動しており、グローバルな価値観の再編の一環と捉えるべきである。

同時に、AI技術の急速な進化が、働き方や雇用構造の前提そのものを根本から揺るがしている。人間とAIの役割分担が再定義され、従来の職務設計や人材育成の常識が覆されるなかで、企業には「テクノロジーと人的資本を活かして、いかに労働生産性を引き上げていくか」という問いが突きつけられている。

このような不確実性の高まる環境下、アメリカでは政治的・社会的圧力を背景にDEIの後退が進んでいるが、日本企業がそれに追随する必要はない。むしろ、これまでDEIへの本格的な取り組みが進んでこなかった日本にとっては、後で述べるとおり、制度を根本から設計し直す絶好の機会となる。

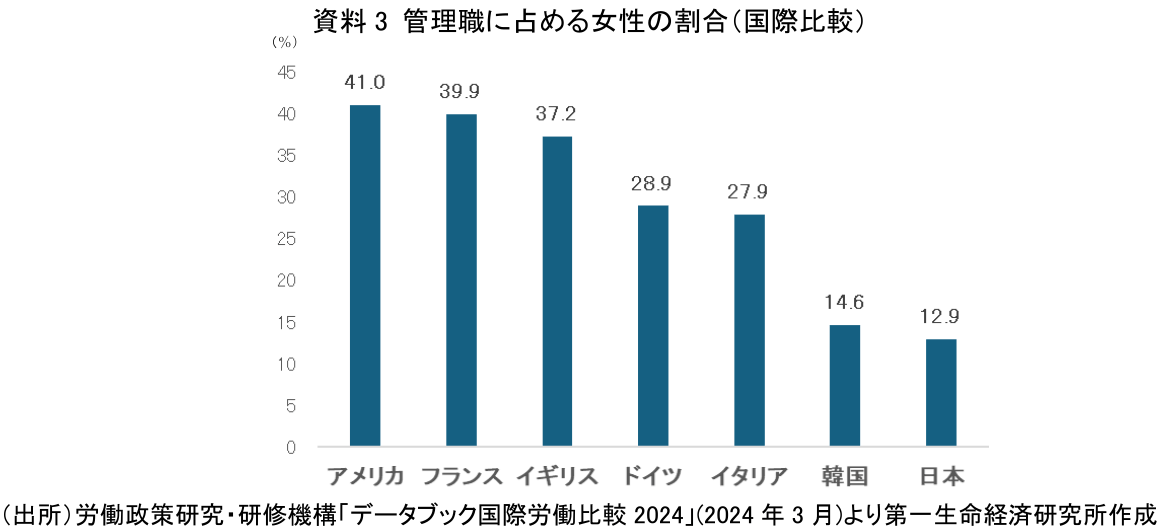

実際、日本はDEIの基本的な指標である男女間の格差や女性の管理職比率において大きく立ち遅れている。前述のとおり、2025年のジェンダーギャップ指数において、日本は148か国中118位であることに加え、女性管理職比率も2022年時点で12.9%にとどまり、アメリカ(41.0%)やドイツ(28.9%)等の先進国と比べて顕著な差がある(資料3)。

さらに、日本はかつてない規模の人口減少という構造的制約にも直面している。生産年齢人口(15〜64歳)は、2020年の約7,509万人から2070年には約4,535万人へと、およそ3分の2まで減少する見通し(資料4)であり、企業の存続と持続可能な成長を揺るがしかねない深刻な経営課題に直面している。

一方で、日本においても制度面の整備は進みつつある。2022年には政府は「人的資本可視化指針」を制定し、これまで従業員301人以上の企業を対象としていた「女性管理職比率」および「男女間賃金差」の公表については、2026年4月から101人以上の企業にも義務付ける方針であり、企業に求められる説明責任は高まっている。

しかし、制度整備はあくまで出発点にすぎない。重要なのは、それらの制度が現場で機能し、従業員にとって納得できる仕組みとなっているかである。実際、アメリカで広がる「反DEI」潮流の背後には、属性等を基準として一律の施策や形式的な取り組みへの反発がある(注10)。

日本企業がここから学ぶべき最大の教訓は、DEIを「見せる」ための取り組みにしてはならない、ということである。管理目標や外部評価だけにとらわれるのではなく、自社内の構造的課題と向き合い、「すべての人が公平なスタートラインに立てる組織」をどう制度と文化の両面で設計するか、という問いが中心に据えられるべきである。すべての人を同じように扱うことがDEIではない。「違いを前提としたうえで、公平な機会をどう提供するか」-この視点が、これからの日本企業に求められるDEI再設計の出発点である。

4. DEI再設計のポイント― 変化の時代に問われる「自社起点のDEI」

では、これからの時代において、企業はどのようにDEIを再設計すべきなのか。今日本企業に問われているのは、外圧に応じた表面的な対応ではなく、自社にとって本質的な意味をもち、持続可能なDEIをどう構築するかである。

アメリカがDEIの後退に直面している今だからこそ、日本企業にはその教訓を活かす機会がある。「形式ではなく本質」「押し付けではなく共感」「属性ではなく機会」という視点から、自社の状況や課題に根ざした「自社起点のDEI」を再構築していくことが、今求められている。

本章では、日本企業が変化の時代をしなやかに乗り越え、DEIを戦略的に再設計するために重要となる3つの視点を提示する。あわせて、こうした視点を実践に移している中小企業の事例も紹介する。中小企業では投資できる資源は限られるものの、現場と経営との距離が近く、柔軟で実効性の高いDEI施策を生み出すヒントにあふれている。

① 自社の課題から始める

② 納得感を軸にした制度設計

③ 属性ではなく「機会」に目を向ける

① 自社の課題から始める―「困りごと」を設計の起点に

DEIの出発点は、「現場の違和感」や「従業員が直面する困難」にある。子育て・介護・治療との両立、女性の昇進、高齢社員の継続雇用、職人技術の伝承等、一見「個別の課題」と見なされがちなことが、DEIの制度設計の出発点である。

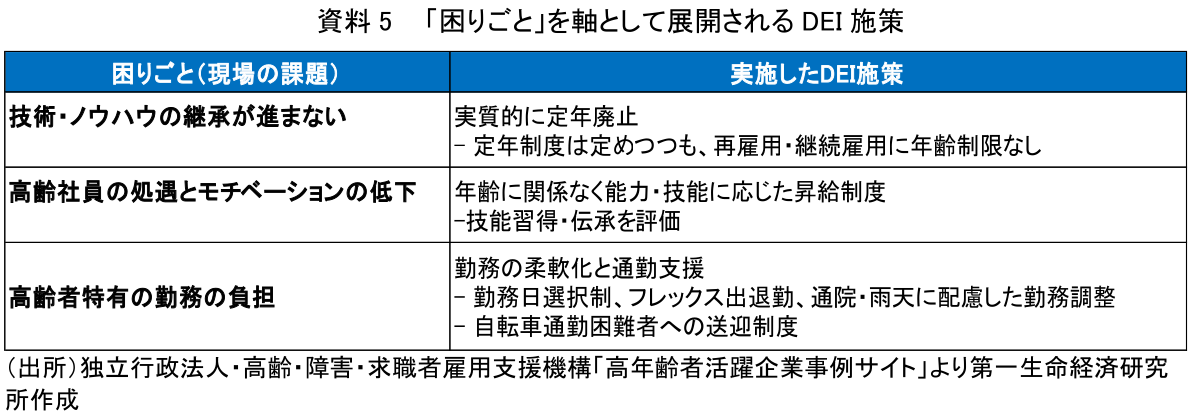

たとえば、A社は従業員の約半数が60歳以上という高齢者が活躍する企業である。DEI制度の出発点となったのは、「従業員に長く働いてもらいたい」という経営上の切実なニーズであった。同社は独自の特許技術を有し、製品の製造には長年培った高度な職人技が不可欠である。しかしその技能は、外部採用では簡単に代替できず、かつ高齢社員による技術伝承も十分には進んでいなかった。

そこで同社は、制度面から信頼と安心の土台を構築する方針を打ち出した(資料5)。まず、定年制度を見直し、原則70歳までの雇用継続を可能としたうえで、さらに意欲と能力のある従業員については70歳以降も勤務・昇給できる柔軟な運用体制を整備した。また、年齢にかかわらず、技能習得や技術継承に貢献した従業員に対しては、明確な評価に基づく昇給制度を導入した。

加えて、勤務日数の選択制やフレックスタイム制の導入により、通院や家庭事情、悪天候等の個別事情に応じた柔軟な就業調整が可能となった。さらに、加齢に伴って通勤が困難となった従業員には、会社負担による送迎支援も行っており、就労環境への丁寧な対応が徹底されている。

こうした事例は、DEIが制度や数値から始まるのではなく、「個別の現実」に向き合うなかで形づくられるものであることを示している。

② 納得感を軸にした制度設計―「与える制度」から「ともにつくる制度」へ

DEIの制度設計において鍵となるのは、制度の「中身」だけでなく、その「つくり方」にある。トップダウンで制度を与えるのではなく、従業員の声を起点に「ともにつくる」プロセスが、制度への納得感と当事者意識を育む。

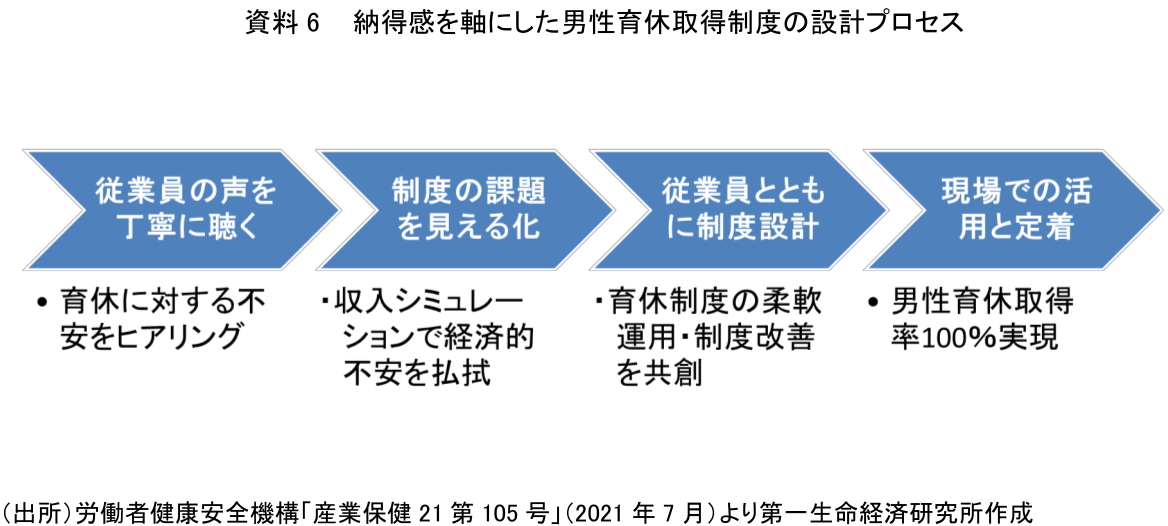

B社は「残業ゼロ」や「男性育休取得率100%」で注目される会社だが、その背景には「従業員とともに設計する」という現場起点のアプローチがある。従業員から寄せられる困りごとに真摯に耳を傾け、経営層と従業員が対話を重ねてきた。

たとえば、男性従業員の育児休業取得を促進するにあたっても、単に制度を設けるのではなく、取得にあたっての不安に真正面から向き合い、本人・上司・チーム間で丁寧な話し合いを重ねた。こうした積み重ねが取得をためらわせる心理的ハードルを取り除き、「取得するのは当たり前」という空気を職場全体に浸透させた。また、従業員ごとの「収入シミュレーション」により育休中も手取りが大きく下がらないことを可視化し、金銭面の不安の払拭も功を奏した(資料6)。

今後、AIの進展によりこれまで明確に分かれていた業務範囲や役割分担が、より柔軟に変化していくと考えられる。そうした変化の中では、すべての人に同じルールを当てはめるような画一的な制度では、現場で多様化する働き方や個々の事情に十分対応できなくなるおそれがある。だからこそ、従業員の声を反映し、柔軟かつ納得感のある制度を「ともにつくる姿勢」が一層重要となる。こうした納得感を軸にした制度設計が、変化の時代におけるDEIの定着を支える鍵となる。

③ 属性ではなく「機会」に目を向ける―平等とは「同じにすること」ではない

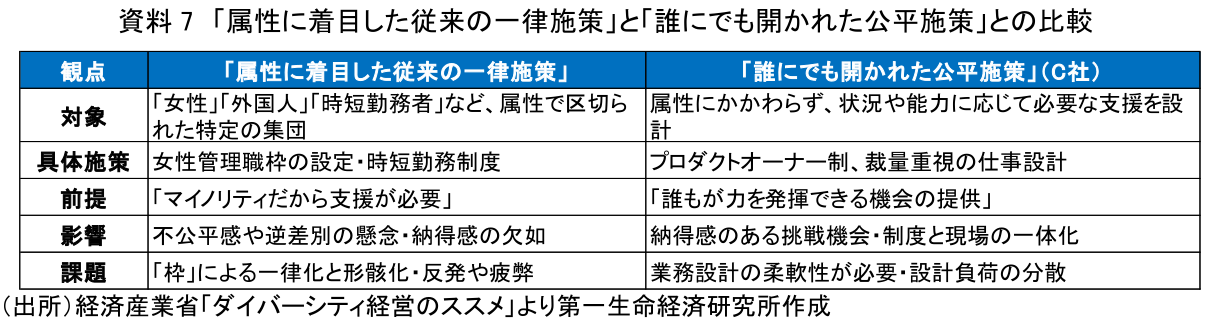

DEIにおける最大の論点の一つは、「公平性(Equity)」をいかに制度設計に落とし込むかである。特に、日本のように目に見えるマイノリティ人口比率が比較的小さい社会においては、「属性に着目した従来の一律施策」よりも、「誰にでも開かれた公平施策」をどう設計するかが、実質的な包摂のカギとなる。

この視点から注目されるのが、C社が導入するいわゆるプロダクトオーナー制度である。これは、勤務時間や雇用形態にかかわらず、従業員一人ひとりに企画・開発・販売までの裁量を与える仕組みであり、たとえ育児や介護によりフルタイム勤務が難しい場合でも、主担当者としての挑戦の機会を得られる構造となっている。

ポイントは、「時間的制約のある人のための配慮」ではなく、「誰もが力を発揮できる機会の提供」にある。柔軟な勤務形態に加え、リーダーとしての役割を担えるようサポートが重ねられた結果、時短勤務の女性従業員が商品企画・ブランディングを主導し、実際にヒット商品を生み出すという成果にもつながっている(資料7)。

こうした仕組みは、AI時代の働き方とも親和性が高い。多様な働き方・ライフスタイルに合わせた柔軟な裁量と評価制度があってはじめて、DEIは「施策」から「成果」へとつながっていく。

5. DEIの「再設計」が人口減少時代の未来を拓く

冒頭でも述べた通り、アメリカでは今、「DEI is dead(DEIは終わった)」という言説が広がりを見せている。しかし否定されているのは、DEIという理念そのものではない。属性に基づく施策や、義務的な数値目標や形式的なDEI施策が、組織内の信頼を損ね、疲弊をもたらしたのである。

本稿の結論は明快である。DEIは終わっていない。むしろ、今こそ再設計のときである。とりわけ、日本のように急速な人口減少と高齢化という構造的制約を抱える国にとって、DEIは倫理的・社会的な理想ではなく、企業がAIの進展や地政学的リスクといった変化に対応するための「経営の土台」であり、「生存戦略」である。

第3章で述べたように、人的資本開示や女性登用目標といった制度はあくまで出発点にすぎない。問われるべきは、それらが現場で「納得感」とともに機能しているかどうかである。DEIの本質とは、「すべての人を同じように扱うこと」ではなく、「違いを前提に、公平な機会をどう設計するか」にある。

続く第4章では、その実現に向けて必要な3つの視点①自社の課題から始める、②納得感を軸にした制度設計、③属性ではなく「機会」に目を向ける、を提示し、中小企業の先進事例を紹介した。共通していたのは、理念の形式的導入ではなく、現場の声を起点としたDEI制度の設計であった。

この変化の時代に、必要なのは「欧米に追いつくためのDEI」ではなく、「自社を起点としたDEIの再構築」である。アメリカに倣う必要も、従来の型にとらわれる必要もない。むしろ、世界が揺らぐ今だからこそ、日本企業はそれぞれの経営課題と現場の声を結びつけ、主体的にDEIを再設計する絶好のタイミングを迎えている。その挑戦が、人口減少を乗り越え、変化の時代における日本企業の持続可能な成長と競争力の源泉となるだろう。

- 公式なスローガン等ではないが、近年のアメリカにおけるDEIの揺り戻しを象徴する言葉として、複数のメディアや専門誌で引用されている。たとえば、2023年には米フォーブス誌においてチーフ・ダイバーシティ・オフィサーの発言として紹介され、また2025年には教育系メディア「World News Group」が大学の制度見直しに関連してこの言葉を見出しに掲げる等、幅広く用いられている。

- アメリカの上場企業が年に一度、証券取引委員会(SEC)に提出する包括的な年次報告書。企業の財務状況、事業内容、リスク要因、ガバナンス体制等が詳細に記載されており、投資家にとって重要な情報源とされる。

- GR Japan Political Landscape Update(2025)では「過去10年間、日本におけるDEIの取り組みは主に『女性の活躍推進』や『働き方改革』を中心に展開されてきた。企業によっては一定の進展が見られるものの、多くの企業はいまだに女性管理職の割合を増やすといった目標の達成に苦慮している。ジェンダー多様性を超えて、外国人材や障がい者の受け入れといった分野では、依然として進捗が限られている」と指摘。

- 人種や性別等に基づく過去の差別を是正するため、教育機関や企業が採用・入学等でマイノリティや女性を積極的に優遇する政策。アメリカで1960年代に制度化された。

- 2020年5月、アメリカ・ミネソタ州で黒人男性ジョージ・フロイド氏が、白人警察官によって首を膝で圧迫され死亡した事件を契機に、全米および世界各地で人種差別や警察の暴力に抗議する市民運動が広がった。この出来事は、多くの企業や団体にとって、人種的公正や多様性の重要性を改めて見直すきっかけとなった。

- The last mile(2025)では「2020年のジョージ・フロイド氏殺害を受けて、米企業は社会正義への取り組みを一斉に表明。数百万ドル規模の資金拠出、DEI担当役員の採用、制度設計等、企業はこぞってDEIを推進し、2021年には『DEI』は企業の合言葉となった」、「TLMのチーフ・ピープル・オフィサー、アイシャ・リーチ氏はこう語る。『DEIは非常に複雑な概念であるにもかかわらず、表層的な『お題目』のように扱われ、価値観を示す『近道』として使われてしまった。本来必要だったのは、根本的な制度変革への覚悟だったのに』」と指摘。

- Teigen(2015)では、「企業取締役会におけるジェンダークォータ導入前の議論は、激しく、かつ対立的であった」と述べ、ノルウェーの取締役クォータ制導入に際し、企業・労働組合・市民団体を巻き込んだ激しい議論と社会的対話のプロセスが存在したことを示している。

- 2022年、Pfizer社が提供する「黒人・ラテン系・先住民限定フェローシップ」が、白人・アジア系への逆差別にあたるとして非営利団体から提訴された。地裁は訴えを棄却したが、2025年、控訴審で訴訟継続が認められ、その後、和解が成立。同社はプログラムの人種枠を撤廃した。また、2022年、オハイオ州の異性愛の女性が、職場でLGBTQ+従業員が優遇されたとして「逆差別」で州当局を提訴。2023年、少数派保護を優先し地裁は訴えを退けたが、原告は上訴。2025年6月、連邦最高裁は多数派も同様に保護されるべきと判断する判決。これにより、性的指向を理由とした優遇策も逆差別として訴訟対象になり得ることが明確になった。

- 違法な差別をなくし実力に基づく機会を回復する大統領令(Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity)

- Dobbin & Kalev(2016)は、従来の形式的なDEI施策(多様性研修、採用テスト、業績評価等)が逆効果になる実態を指摘。義務的な研修や数値目標の押し付けは、対象者の自律性を損ね、かえって反発や抵抗を生む。一方、大学へのリクルート活動やメンタリング制度、セルフマネジメントチーム、タスクフォース等は有効。「現場主体で問題解決」「異なる背景の社員と触れ合う機会の増加」「公平性への意識を高める」等の効果を発揮すると指摘。

- Gleb Tsipursky (2025)“Why Organizations Should Shift Focus from DEI to Decision-Making”(California Management Review)

- Aline Camargo(2023)“Developing strategies to improve the sense of belonging and mitigate tokenism”

- Reuters(2025)“Pfizer must face lawsuit over diversity fellowship program, US court rules”

- WilmerHale(2025)“Ames v. Ohio Department of Youth Services: SCOTUS Simplifies Reverse Discrimination Claims”(Harvard Business Review)

- Dobbin & Kalev(2016)“Why Diversity Programs Fail”

- GR Japan Political Landscape Update(2025)“The State of DEI in the U.S. and Implications for Japan”

- WellRight(2023)“Getting the Past Top 5 Barriers to DEI Program Implementation”

- The last mile (2025)“What it means for Fair Chance Employment”

- Mari Teigen (2015)“The Making of Gender Quotas for Corporate Boards in Norway”

- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(2021)「高年齢者活躍企業事例サイト」

- 労働者健康安全機構「産業保健21第105号」

- 労働政策研究・研修機構(2024)「データブック国際労働比較2024」

- 国立社会保障・人口問題研究所(2023)「日本の将来推計人口(令和5年推計)」

- 経済産業省「ダイバーシティ経営のススメ」

- 白石香織(2024)「日本が本気でDE&Iを推進するときがきた ~本気のDE&Iが国民所得2.1%、雇用者報酬3.7%押し上げる~」

- 白石香織(2023)「SDGsの羅針盤『DE&Iとは?~公平性(Equity)実現が人材戦略のカギ~』」

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる2

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント