健康診断運用ガイドラインについて

以前、健康診断の運用についてご相談させていただいた者です。

皆様からの助言をもとに、現在当社の「健康診断運用ガイドライン(案)」を作成しております。

大まかな内容は以下の通りです。

実務上の観点や法的配慮などで見落としや改善すべき点がありましたら、ぜひご指摘いただけますと幸いです。

・受診時期

原則「前回受診日から1年以内」、最大「1年1か月以内」を目安に受診を推奨。

・受診方法と結果提出

各自で予約・受診後、結果を人事へ提出(個人情報保護に留意)

・勤務扱い

勤務時間内:勤務扱い(交通費支給)

時間外・休日:業務外扱い(給与・交通費不支給)

・再検査・育休中の扱い

再検査は本人判断(原則自己負担/補助あり)

育休中も希望者には受診機会を提供(会社負担)

・未受診者対応

複数回の通知後、個別に事情確認⇒必要に応じて、人事・執行役員と連携して対応

上記を踏まえ、ご意見をいただけますと幸いです。

特に「受診時期の設定」や「未受診者への対応」の妥当性について、ご見解を伺えればと思っております。

投稿日:2025/05/06 13:58 ID:QA-0151777

- シラタマさん

- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

全体として非常に完成度が高く、実務的にもしっかり設計されています。

以下を追加・明確化すると、さらに制度としての信頼性が高まります:

「受診期限の緩和理由の明記」

「未受診時の最終対応フローの明確化(産業医・就業規則との連携)」

「個人情報保護対応の明文化」

「休日受診が会社都合の場合の特例規定」

「再検査補助の運用基準」

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 受診時期の設定について

現行案:原則「前回受診日から1年以内」、最大「1年1か月以内」

評価:妥当性:高い

労働安全衛生法では「年1回(1年以内)」の定期健康診断が義務付けられていますが、「1年1か月以内」と多少の猶予を持たせている点は、実務上柔軟で現実的です。

一般的に「1か月の猶予」は厚労省の通知等でも暗黙に許容される範囲と解されており、法的リスクは低いと考えられます。

改善提案:「1年1か月以内」とする理由・根拠を補足すると、運用上のトラブル防止になります(例:「医療機関の都合や本人のやむを得ない事情により1か月の猶予を認める」など)。

2. 未受診者への対応について

現行案:複数回の通知後、個別に事情確認⇒必要に応じて、人事・執行役員と連携して対応

評価:妥当性:高いが、もう一歩明文化されると望ましい

きちんとフォロー体制が設けられており、努力義務を果たす体制は整っています。

ただし、「最終的にどうするか」が曖昧なので、法令遵守上のリスクを減らすためにも、もう一歩踏み込んだ運用ルールが望ましいです。

改善提案:以下のような文言を加えるとよいと思います。

「正当な理由なく受診しない場合、就業規則に基づき指導または懲戒の対象とすることがある」

「個別事情の確認を経て、産業医の意見も踏まえ、受診の必要性について判断する」

3.その他の項目についての簡潔なコメント

受診方法と結果提出:個人情報保護の観点から、「結果の保管・取扱い」についても一文あるとベター(例:「結果は人事部門で厳重に保管し、必要最小限の範囲で利用する」など)

勤務扱い:時間外・休日受診を「自己都合」と位置づけているのは妥当です。ただし、本人の都合ではなく会社都合でその日時しか受診できなかった場合の扱い(例:会社指定の集団健診が休日にしか設定できないなど)についての例外規定があると親切です。

再検査・育休中:希望者への対応がある点は、福利厚生・安全配慮義務の観点からも好印象です。

再検査補助の「基準(上限額・対象検査)」があると公平性を担保できます。

4.まとめ

全体として非常に完成度が高く、実務的にもしっかり設計されています。

以下を追加・明確化すると、さらに制度としての信頼性が高まります:

「受診期限の緩和理由の明記」

「未受診時の最終対応フローの明確化(産業医・就業規則との連携)」

「個人情報保護対応の明文化」

「休日受診が会社都合の場合の特例規定」

「再検査補助の運用基準」

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/07 09:54 ID:QA-0151814

相談者より

ありがとうございます。

とても参考になりました。

投稿日:2025/05/07 10:57 ID:QA-0151823大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご記載いただきましたガイドラインは精度の高い内容となっておりますので、

案内事項における実務上の細かいアドバイスを何点かさせていただきます。

1.交通費の支給について、清算方法の問い合わせ、通勤定期代との関係性の

質問を多く受けます。定期代を支給していれば、定期区間は清算対象としない

旨のご案内をご検討ください。

2.未受診者対応ですが、こちらは実務上、とても対応に時間を要します。

経験上、各自で予約をとった段階で、予約日時を人事へ報告するような

仕組みを入れておくと、事前の牽制を時間的余裕をもって、分散して

行うことが可能です。

3.未受診者対応ですが、人事・執行役員に負担が集中する傾向がありますので、

未受診者の直属上長経由で、受診するよう指示をした方が、受診時間中の

業務調整も円滑に進みますので、お勧めいたします。

以上です。

投稿日:2025/05/07 15:48 ID:QA-0151865

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/05/07 16:21 ID:QA-0151872参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、特に大きな問題はないものといえるでしょう。

その上で、受診時期の設定につきましては、前回の受診から1年という法的義務が有る事からも、最大「1年1か月以内」の受診を推奨ではなく義務と明示されるのが妥当といえるでしょう。

そして、未受診者への対応につきましても、当初から受診が義務付けられている事を明示された上で、尚受診されなかった場合に個別面談等で対応されるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/05/07 23:26 ID:QA-0151909

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

健康診断受診時間を勤務扱いとすることについて この度弊社では、平日就業時間内の... [2023/05/25]

-

深夜勤務者に対する健康診断の判断 私の会社は建設業の中の主に設備(... [2021/09/17]

-

傷病休暇を健康診断・人間ドックにあてられるか 会社が傷病休暇を付与している場合... [2022/03/31]

-

雇入れ時の健康診断について 雇い入れ時の健康診断について相談... [2022/10/07]

-

特殊健康診断について 特殊健康診断についてご相談させて... [2022/01/12]

-

健康診断の事後措置、受診勧奨について [2022/06/01]

-

深夜勤務従事者が有機溶剤を扱う場合の健康診断について 当社で新たに、有機溶剤を扱うこと... [2018/06/04]

-

健康診断事後措置での受診勧奨について 健康診断結果で問題のある方に対し... [2022/02/28]

-

育休復帰後の健康診断の費用負担について 厚労省の通知では育休中は健康診断... [2019/12/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

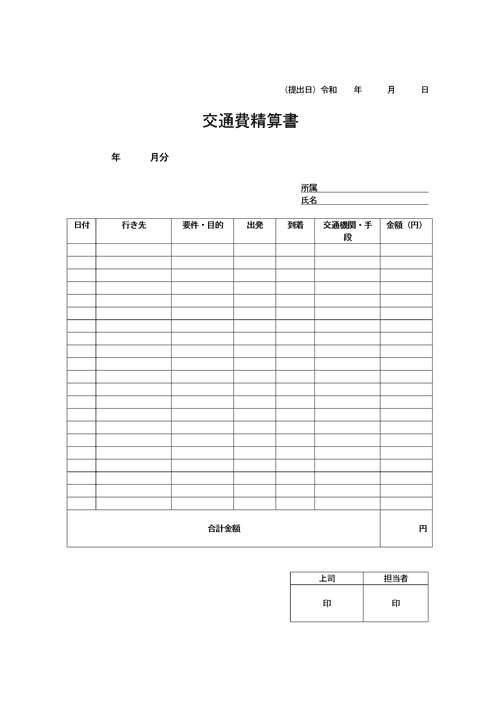

交通費精算書(見本2)

Word形式の交通費精算書です。

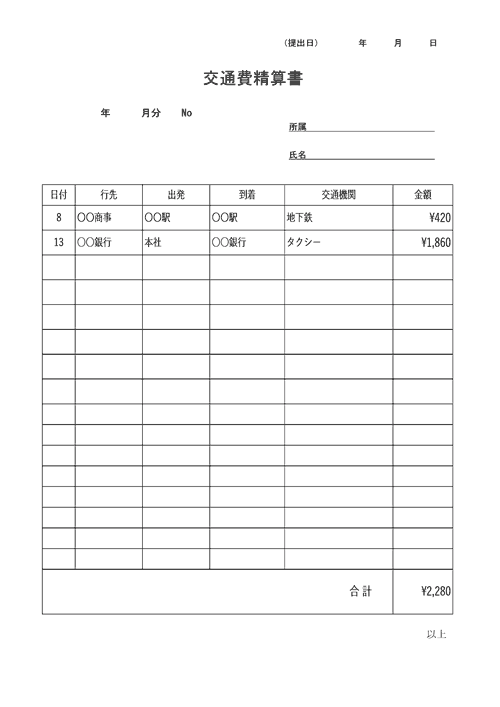

交通費精算書(見本4)

Excel形式の交通費精算書です。

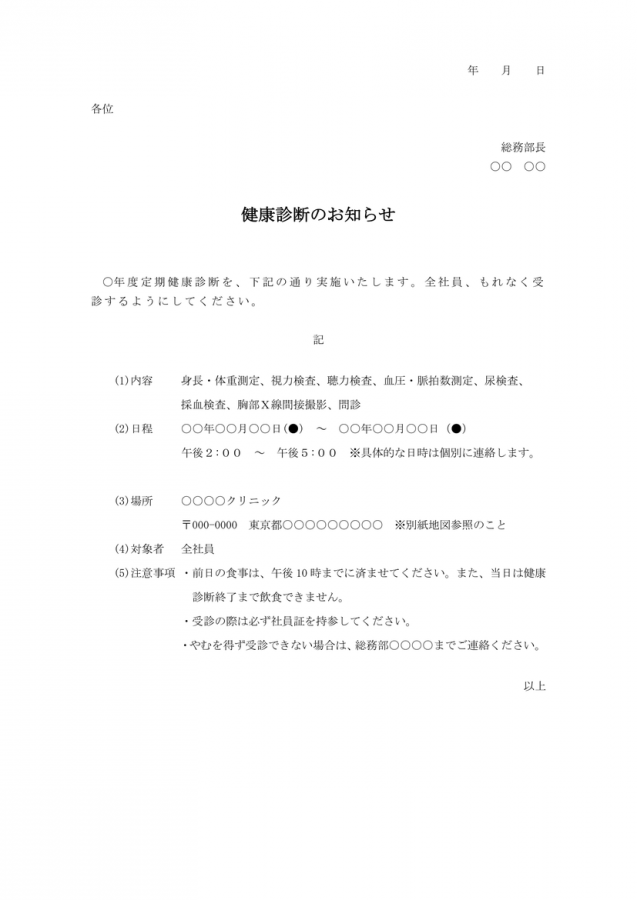

健康診断のお知らせ

「健康診断のお知らせ」として、社内にお知らせする案内文の文例です。

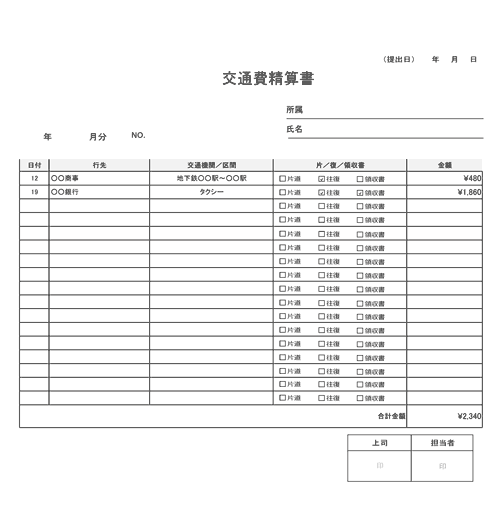

交通費精算書(見本6)

Excel形式、チェックボックスつきの交通費精算書です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント