プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社:

P&Gは「スキル」に着目したプログラムを、なぜ他社に無償で提供するのか?――「ダイバーシティ&インクルージョン啓発プロジェクト」発足の背景と活動内容とは(前編)

プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 ヒューマン・リソーシス マネージャー

小川 琴音さん

25年間、三つのステージを経て進化してきた「ダイバーシティ&インクルージョン」

では、御社が取り組みを始めた25年前から「インクルージョン」を強調されていたのでしょうか。

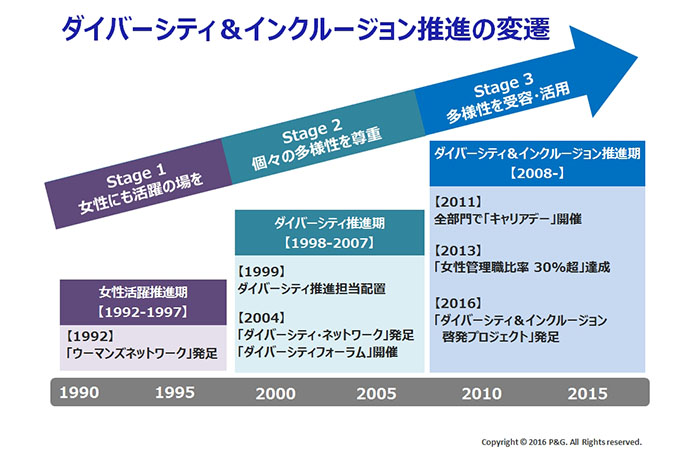

いえ、最初から「インクルージョン」という概念があったわけではありません。三つのステージを経て、ここまで来ました。以下の図をご覧ください。

<図1:P&Gジャパンのダイバーシティ&インクルージョン推進の変遷>

まず「ステージ1」、女性活躍推進期です。1992年から「女性」に焦点を当てた取り組みをスタートさせました。きっかけは、研究開発部門でウーマンズネットワークが発足したことにあります。研究開発部門ではもともと女性社員が少ないので、女性が助け合おうというニーズが出てきたことから、情報を共有し、意見を吸い上げるネットワークが発足しました。それがほかの部署に波及していき、全社的なウーマンズネットワークが出来上がっていったのです。ただ、「女性」だけに焦点を当てると、「なんで女性だけ優遇されるのか」と男性から不満が出ました。また、女性からも「このままでは男性と女性がうまく協働できない」という声が挙がり、改めて議論が始まりました。

ここからが「ステージ2」、ダイバーシティ推進期です。性別を問わず、個人個人の違い・多様性を尊重する、という「ダイバーシティ」に取り組む段階で、時期としては、1998年から2007年です。人事部門の中にも「ダイバーシティ担当」が置かれました。「ダイバーシティ・ネットワーク」を発足させ、ダイバーシティについて議論し、考え、学ぶ場をつくったのもこの頃です。社員の国籍別の割合を何年までにどれぐらいまで引き上げる、などの目標数値も定めました。この時期に、一気に多様性が進んだように感じます。男女比率など社員の属性の面でバランスが良くなりましたし、社内に違いを認められる雰囲気が出てきたのです。

そこから「ステージ3」、ダイバーシティ&インクルージョン推進期に移行。2008年から現在まで続いています。この時期に、多様性をどう受容し、活用していくか(インクルージョン)、という議論が活発になりました。当社では、さまざまなケースを通して調査を行い、「インクルージョンは、誰でもその概念と方法(スキル)を理解すれば習得できる」ということを発見。そこから具体的なトレーニングの開発が社内で進み、2012年に管理職研修の一部にトレーニングが組み込まれ、2016年から「スキル」単独のトレーニングの提供を開始しました。

また、2011年には、それぞれのライフプラン、ニーズ、希望を話し合う「キャリアデー」を全部門で開催。2013年には女性管理職比率30%を達成しました。そして2016年に、25年間積み重ねた経験を社外に発信する、啓発プロジェクトをスタートさせた、というわけです。

御社の取り組みは、ほかの日本企業と比べると、かなり早い時期から始められているわけですが、最初は研究開発部門の女性活躍推進から始まった。それが性別を問わない取り組みになって、最終的には「インクルージョン」まで考えよう、という流れなんですね。

その通りです。1986年に男女雇用機会均等法が施行され、1990年頃には「女性でも、制服を着なくても、総合職として活躍できるのでは」というイメージを抱いて当社に入社してきた優秀な女性が多くいました。その中でも、マーケティング部門には90年代初頭から日本人でも女性管理職が数人いました。しかし、他部門ではまだ女性活躍が進んでいなかったため、92年にまずは特に女性が少ない研究開発部門からネットワークを立ち上げたのです。その動きが各部門や工場にまで波及し、全社的なムーブメントになりました。

御社はアメリカに本社を構えていますが、「ダイバーシティ&インクルージョン」に対する強い意識は、そのことも影響しているのでしょうか。

はい。アメリカはウーマンズネットワーク、ヨーロッパはダイバーシティ推進といったように、当社グループでは、80年代初頭という日本よりもかなり早い時期から、ダイバーシティ推進に取り組んでいました。その後、均等法が施行されて女性が入社してくるようになり、女性を活用しなければいけない、という機運が日本でも高まっていきましたが、そういう全社的な風土も影響していることは確かですね。

この記事を読んだ人におすすめ

-

宇田川元一さん: 変革とは「自分たちであり続ける」こと――父への思いを越えて、「構造的無能化」を論じることが必要だった

-

高橋潔さん・服部泰宏さん: 「組織行動の考え方」が届ける“元気” HRの未来は「心理と感情を束ねる場づくり」にある

-

名古屋鉄道株式会社: 名古屋鉄道の「介護離職ゼロ」に向けた挑戦 「まずは気軽に相談してほしい」という、人事部からのメッセージ

-

中外製薬株式会社: キャリアは会社が与えるものではなく、社員が自ら創るもの 「個」の主体性を覚醒させる、中外製薬の人事制度改革

-

西田政之さん: CHROに求められるのは制度の設計ではなく「関係性の土壌」を育むこと YKK AP 西田氏が語る“組織の気象予報士”としての人事哲学

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント