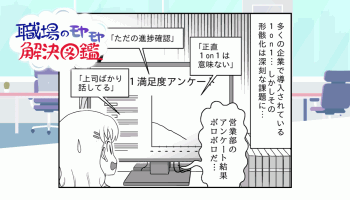

教え上手任せは、現場が疲弊する

教わり上手な人材が持つ「コーチアビリティ」で生産性向上を

九州大学ビジネス・スクール講師

碇 邦生さん

従業員の成長を促すため、メンバーに研修を用意したり、マネジャーにコーチングを学んでもらったりと、企業は「教える」ことに関するさまざまな施策を実施しています。しかし、教える側がいくらスキルを磨いても、教わる側が聞く耳をもたなければ、成長にはつながりません。

加えて、人材育成は個人の適性によって得手不得手が表れやすいものです。不得手な人のもとでは部下が十分に育たないばかりか、その不足を補おうとして現場が疲弊してしまうこともあります。結果として、「教えるのが得意な人」に負担が集中し、新人育成に過度な時間と労力を割かざるを得ない状況が生まれるのです。

そこで必要なのが、教わる側のスキルである「コーチアビリティ」です。教わり上手を増やすため、人事には何ができるのでしょうか。九州大学ビジネス・スクール講師の碇邦生さんに聞きました。

- 碇 邦生さん

- 九州大学ビジネス・スクール講師

いかり・くにお/民間企業を経て神戸大学大学院経営学研究科博士課程に進学。その後、リクルートワークス研究所で人事領域の調査・研究に従事する。2017年に大分大学経済学部(人的資源管理論)へ赴任し、2022年に大学発シンクタンクの合同会社ATDIを創業。2023年から九州大学ビジネス・スクールで組織行動論とリーダーシップ論を担当する

教わる側のコーチアビリティが注目を集める理由

「コーチアビリティ」とは、どのような能力なのでしょうか。

コーチアビリティとは、受けたフィードバックに対して内省し、次のアクションに生かす能力です。アメリカで大学スポーツを対象に「どのようなコーチがどんな指導をすれば、選手は成長するのか」が研究されていたのですが、研究が進むうちに「誰がコーチでも伸びる選手がいる」「選手側にも成長を促す資質やテクニックがあるのでは」と考えられるようになり、コーチアビリティの研究がスタートしました。

コーチと選手の関係は、ビジネスの場における若手起業家とメンターの関係によく似ています。そのため、「成長するための能力」であるコーチアビリティの概念が、起業家育成に拡大。さらに、ビジネス全般の現場で活用されるようになりました。

従来の人材育成では「教える側」が重視されていました。なぜ今「教わる側」のコーチアビリティが注目を集めているのでしょうか。

「採用と育成を一貫させ、人材育成の効率を高める」という世界的な流れがあるからです。世界では採用コストが上がり続け、今いる人材を育成することの重要性が高まってきました。

一方日本では、終身雇用が前提の時代には、長い時間をかけて従業員を組織になじませ、成長させていました。しかし、転職が当たり前の現在は、時間をかけられません。そのため、採用時に「伸びやすい人材」を重視したり、入社後「伸びるためのスキル」を鍛えたりといった動きがあるのです。

かつて教わる側はコントロールしにくい変数とされ、「なんとなく素直そう」といった感覚で判断されていました。この「なんとなく素直そう」を科学的に精査し、「コーチアビリティが高いか低いか」という指標に再定義することで、採用と育成の精度を高められます。

コーチアビリティの高い人を見極める方法

コーチアビリティが高い人と低い人には、それぞれどのような傾向がありますか。

コーチアビリティが高いか低いかと、それが外に分かりやすい形で出るかどうかは別の話なので、一概には言えません。

気軽に周りの人に相談できたり、言われたことをすぐに取り入れられたりするなど、フィードバックに対してフットワークが軽い人は、コーチアビリティが高いといえるでしょう。

一方、自分が正しいという思い込みが強いあまり、他人からのフィードバックを素直に受け入れない傾向が強い人は、コーチアビリティが低いと言えるでしょう。「あなたは分かっていない」「いや、自分にも考えがあるのに」「でも」といった反論をついしてしまう人ですね。

コーチアビリティのレベルを採用時に見極める方法があれば、教えてください。

面接だけで見極めるのは難しいので、パーソナリティーや仕事に対するスタンスを他の方法で確認する必要があります。

例えば、候補者がフィードバックを受けているときのリアクションを見る方法。「好きなもの」「自分が作ったもの」の二つのケースに関するフィードバックへの反応を観察することで、おおよその傾向が見えてきます。

「好きなもの」「自分が作ったもの」をプレゼンテーションしてもらい、ダメ出しをする。それに対していらいらしていたり、平常心を失ったりしている場合は、コーチアビリティが低いと判断できます。

フィードバックをどう解釈したかを、言語化してもらうのもいいでしょう。何をどのように受け止めたのかが分かるからです。言われたことの中からポジティブな要素だけを都合よく受け止めていたら、ネガティブな要素はすぐに忘れてしまう可能性があり、コーチアビリティが高いとは言えません。

既存社員のコーチアビリティを見極めることも重要です。コーチアビリティが低い人はフィードバックを受け取る能力が低いわけですから、伝え方の工夫やフィードバック後のケアが必要です。人材育成にリソースを割く余裕がなく、丁寧に伝えることやケアができない場合は、組織の中枢に配置することを避けるなどの対応も考えなければなりません。

臨床心理の現場で使われている「文章完成法テスト」という、受験者のパーソナリティーを推測する心理テストも有効な方法です。「私の父は……」「私はよく……」といった短い文章が60個書かれた紙を渡し、手書きで自由に続きを書いてもらうテストです。内容だけでなく、前半と後半の筆跡なども比較します。すると、持続力やエネルギーの程度が判断できるようになり、性格の傾向が見えてきます。極端な傾向や偏った価値観を持つ人を発見できるのです。

このテストでは自己愛性傾向も測れるので、「自分を大事にしすぎて、周りの声が届きにくい」「都合よく解釈してしまう」といった傾向を持つ人を事前に把握することも可能です。多少コストがかかりますが、非常に有効だと思います。

最初にすべきことは「フィードバック=ポジティブ」の表明

従業員にコーチアビリティを発揮してもらうためには、環境の整備も必要だと思います。人事として、何をすればいいでしょうか。

気軽に相談や質問ができる環境や、仕組み作りが不可欠です。「下手なことを言ったら評価に響くのではないか」「否定されたらどうしよう」という恐怖心があればコーチアビリティを発揮できません。

日本社会は失敗が許されにくい文化です。「フィードバックをもらいに行く=自分の失敗を認める」ととらえてしまい、強い抵抗感を持つ人もいるでしょう。人事や上司はそのことを認識した上で、「フィードバックは良いものであり、もらうほど良い」というスタンスをオープンにすることが大切です。

また、何に対してフィードバックをするのか、指標を設けることもポイントです。例えばNetflixは、企業文化や社員の行動規範を定めたカルチャーデックを作成しています。こうした指標があることで、一貫性のあるフィードバックができるようになります。指標がなく、感覚で「良い・悪い」を伝えるフィードバックは、受け手にとってただただつらいものになってしまうでしょう。

フィードバックの指標に納得感があれば、人は耳を傾けやすくなります。ひいては組織に対する信頼感にもつながるでしょう。コアバリューなど、誰もが理解でき、共感しやすいものを指標のベースにできると良いですね。

まずはフィードバックに対する意識を変え、指標を明確にすることが必要なのですね。

フィードバックに対する意識を変えなければ、たとえ建設的なフィードバックでも「ダメ出しをされた」「ひどいことを言われた」など、マイナスに受け止められるだけで終わってしまいます。

例えば、私が最初に働いたスズキでは、「新入社員は自分のことを赤ちゃんだと思いなさい。そして、新入社員を受け入れる部署は赤ちゃんを預かっていると思いなさい」と言われていました。赤ちゃんは何も分からないのが当たり前で、「できない」と泣くことが仕事です。そう思えば、周りの人たちは「どうやったら、この子はできるようになるのだろう」と考え、工夫をします。

そこにはもう一つの意味があります。新入社員は企業の外から来た存在だからこそ、彼ら・彼女らが「できないと泣くこと」は企業のひずみを教えてくれるアラートにもなるのです。いわば新入社員から企業へのフィードバックであり、自社を見直す良い機会になります。

これは重要なポイントで、起業家教育の現場で伸びた起業家とメンターの組み合わせを見ると、メンターのコーチアビリティが高いケースが多い。人の話をちゃんと聞いて、自分に取り入れて生かせる上司は、部下を伸ばす能力が高いのです。

若手も上司も「フィードバックに慣れる」必要がある

組織全体のコーチアビリティの底上げがポイントになりそうですが、そのために企業は何をすればいいのでしょうか。

日常的にフィードバックを受ける文化をつくるなど、まずは従業員がフィードバックに慣れることが非常に重要です。

ある大手企業で360度フィードバックを導入したところ、「周りからこんなふうに思われていたなんて」と役員がショックを受け、しばらく出社できなくなったことがありました。要するに、身近な人からフィードバックを受けるのは、それぐらいストレスがかかることなのです。私自身もリクルートで働いていた頃、中途入社者がフィードバックの文化になじめず、辞めてしまったケースを見ました。

まずは軽めのフィードバックをたくさん行うといいでしょう。人からフィードバックを受けることに慣れたら、従業員は自分からフィードバックを求めるようになります。また上司は、適切なフィードバックを行うための勉強を行うこと、部下にフィードバックを受ける習慣をつけさせることが欠かせません。

年齢が高い人ほど、フィードバックを受け入れる機会は少ないようです。

たしかに役職や勤続年数が上がるほど、フィードバックを受ける機会は減っていきます。

一般的にフィードバックを受ける機会が多いのは、新入社員から入社3年目ぐらいまでです。

その場合、組織外の勉強会に参加することをおすすめします。組織外での学びやフィードバックは、素直に受け入れやすい傾向があるからです。また、同世代、あるいは上の世代が学ぶ姿に刺激を受け、「自分もまだまだ頑張らなければ」と感じることが、謙虚さを取り戻すことにつながります。

社外の勉強会に積極的に参加している方は、人のアドバイスを吸収する姿勢があると実感しています。私のゼミに小学校の教頭を務めた60歳の方がいますが、謙虚かつ知識欲が旺盛で、30代のMBA生より学ぶ意欲が強いくらいです。

配属や昇進の節目のデザインがコーチアビリティの底上げにつながる

組織全体のコーチアビリティの底上げをする上で、他に人事としてできることはありますか。

従業員が新たな部門に配属されたり、昇進昇格したりしたときのスタートをきちんと設計することも、人事としてやるべき大事な仕事の一つだと思います。コーチアビリティが特に必要なのは、求められるスキルや役割が大きく変わる節目のときです。

新人の配属に際しては、コーチングができる上司を見極め、育成に関する戦術を立てていく。いくら若手のコーチアビリティが高くても、適切な成長の機会を与えられなくては宝の持ち腐れです。伸びるどころか、つぶれてしまうこともあります。たまたま良い上司に巡り会えた人は伸びるけれど、そうでない人は伸びずに終わる。その偶発性が、生産性のばらつきを生む大きな原因です。

ある製造業で行った調査によると、若手社員の管理職昇進への意欲を左右する一番大きな要因は、「若手時代に良い上司と巡り会えたかどうか」でした。「人手不足だから」「空席を補充したい」といった理由で新入社員を配属する弊害は大きいのです。

昇進昇格のケースはいかがでしょうか。

「プレーヤーとマネジャーの違い」「本部長と役員の違い」などを理解し、その役割を担うために必要なスキルセットのフィードバックを受ける。学ぶ機会を用意し、ロールモデルを得られるような設計が必要です。

60代の方々にヒアリングをすると、管理職に初めて就いた頃がバブル崩壊後の混乱期だったので、管理職研修を受けていない人がかなり多い。そういった人が定年間際に初めて管理職研修を受けて、「30代の頃に受けていれば、あんな失敗をしなくて済んだのに……」と悔やんでいます。

つまり、従業員が新たにスタートするときに、求められている役割をしっかりと理解できるように設計しておくことが、企業と個人の双方にとって大きな損失を防ぐ鍵なのです。組織都合で配属や昇進がなされ、スタート時のフォローが手薄になりやすいのは日本企業の特徴ですが、節目だけでもデザインしましょう。「フィードバックを受けるのは当たり前」という文化を根付かせることに寄与し、若手の定着や活躍にもつながっていくはずです。

コーチアビリティはパーソナリティーの要素も大きいと聞きます。スキルとして、後天的に身につけることは可能でしょうか。

可能です。先ほどお伝えしたように、フィードバックを受けることへの慣れは醸成できるからです。また、人の意見を受け入れにくい性格の人でも、人生の大きな出来事をきっかけに、人が変わったように人の話を聞くようになるケースもあります。

ロンドンのアーティスト支援団体の方から「作品がまだ売り物にならない学生に、あえて一流の場で作品を発表させる」という話を聞いたことがあります。一流の場に出ることで、自分の実力の低さを痛感する。そこからがスタートだと。ショック療法のような方法で、企業で言えば360度フィードバックが近いでしょう。自己認知と他者評価のスコアの差を突きつけることも、一つの手かもしれません。ただし、そういったショック療法的なことをやりっぱなしにしてはいけません。ケアが不可欠であることは忘れないでください。

「忠言耳に逆らう」という言葉が紀元前からあるように、耳が痛い内容ほど受け入れるのが大変です。しかし、コーチアビリティを高め、受け入れることができるようになったとき、個人と組織は大きく成長します。

(取材:2025年9月1日)

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント