令和の新人にどう教える?OJTの機能不全を防ぐ

パーソル総合研究所 主席研究員 執行役員 シンクタンク本部長

小林 祐児氏

日本企業の人材育成を長らく支えてきたOJTは、いま大きな曲がり角にある。短期成果主義やテレワーク、ハラスメント防止意識の高まりといった環境変化により、現場任せのOJTは属人化と機能不全を深めていっている。OJTは、新人の成長や定着に直結するにもかかわらず、データに基づく再設計はほとんど進んでいない。本コラムでは、その実態と課題を定量的に整理しつつ、「教え方」という点から、これからのOJTの在り方を考えていく。

「危機」にある伝統的OJT

日本では伝統的に、OJT(On-the-Job Training)を通じて、現場で働きながら人を育成するスタイルが長年親しまれてきた。大手では新卒一括採用、中小企業ではポテンシャル採用といった形で未経験の若手を採用してきた日本経済にとって、OJTによる人材育成は、経営としても極めて重要であったことは論を待たない。未だ長期雇用傾向が強く、分業的ジョブを軸とする労働市場になっていない日本では、実地で働きながら「自社ならでは」の仕事の仕方・ノウハウ・技能に馴染ませていく育成は重要であり続けている。

しかし、短期成果主義、テレワークの普及、ハラスメント防止の機運など、近年の労働環境の変化は、そのOJTの機能不全を招きつつある。また、OJTは現場中心の実践であるために、「背中を見せる」だけの属人的な経験主義に引き寄せられやすく、データを用いた客観的な議論がほとんどなされていない。結果として、企業はOJTのやり方を管理・統制しきれず、一人ひとりの成長は「現場任せ」のまま、組織として支えることが難しくなっている。

そこで、パーソル総合研究所が実施した「OJTに関する定量調査」を基に、現状の課題を整理し、これからの時代に適した新しいOJTの在り方を提案していきたい。

現代のOJTが抱える6つの課題とは

まずは、教育係やメンターなど、「教える側」の課題感を見てみよう。ここでは、「新卒」の新人と「中途」の新人それぞれを現場で教える立場の者に調査を行っている。

結果、「人によって指示や教える内容が異なっている」、「教える・教わるための時間がとれない」「マニュアルや書類・業務ツールがそろっていない」といった点が、課題感として共通して強いことが分かる。やはりOJTは未だに職場ごとの教える側の経験則や個人的な判断に大きく依存している。

さらに、教える側が感じている昨今の変化を聴取すると、「ハラスメントを気を付けなければいけなくなった」という意識が68.0%と圧倒的に高い。また、「効率よく教えなければいけなくなった」「新人に教える人が少なくなった」も5割を超える。時代の波に流されるように起こる「教え方」の強制的な変化が、OJTの難易度を上げている。

こうした調査結果を踏まえつつ、改めて近年のOJTを取り巻く課題を整理してみたい。現在のOJTは、社会・ビジネス環境の変化を背景にし、複数の問題が同時並行的に浮上している。

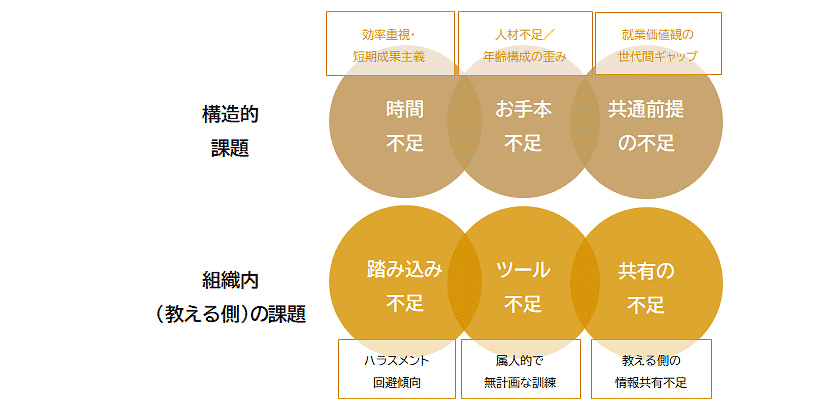

まず、現場レベルで顕著なのは3つの「不足」である。

- OJTに割ける時間の不足

- 新人が参考にできるお手本となる先輩社員の不足

- 新人と指導者の間で認識や前提が食い違う共通前提の不足(世代間ギャップ)である。

これらは企業の経営方針や社会環境の変化に起因する「構造的な課題」といえるだろう。

一方で、よりミクロな課題、つまり教える側の行動や環境に由来する問題もある。

- ハラスメントを避けようとするあまり、新人への関わりが浅くなる踏み込み不足

- 体系立った仕組みやマニュアルがないまま経験則に依存するツール不足

- 人事部門や上司との連携が不十分で情報が共有されない共有不足である。

これらの不足や欠如は、新人が本来発揮できる力を阻害し、職場や組織文化へのスムーズな適応を妨げる。結果として、OJTの質の低下は、新人の成長・定着、さらには主体性発揮に深刻な悪影響を及ぼす。

この状況のままOJTを「現場任せ」にし続けても、組織の人を育てる力は徐々に地盤沈下していきそうだ。これは、とりわけカイゼン活動のような現場のプロセス・イノベーションに価値創出を依存しがちな日本企業においては、経営レベルの課題になるだろう。

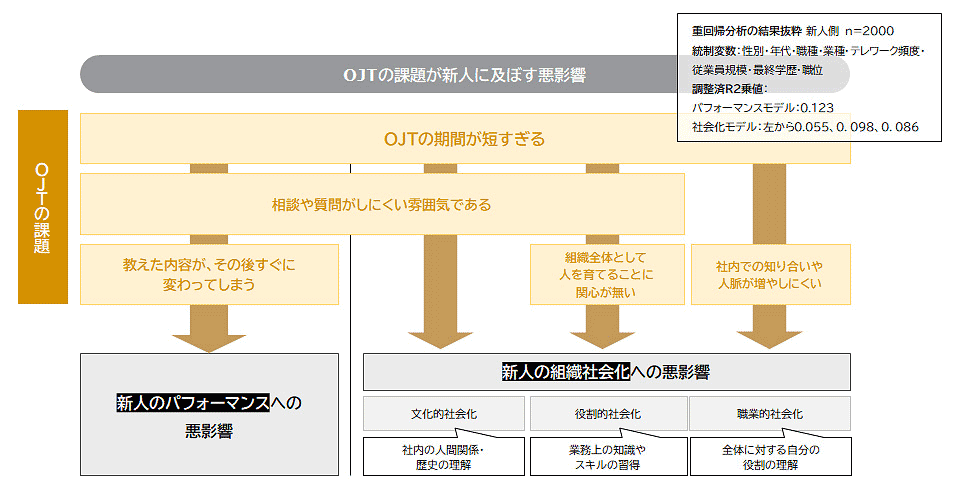

実際、精密な多変量解析を行ってみても、例えば「OJTの期間が短すぎる」という課題は、「新人のパフォーマンス」にも「組織社会化(社内の人間関係・歴史の理解、業務上の知識やスキルの習得、全体に対する自分の役割の理解)」にもマイナスの関係がみられている。その他、「相談や質問がしにくい雰囲気」や「社内での知り合いや人脈が増やしにくい」といった課題も、負の影響が確認されている。

令和の時代の「教え方」とは

では、こうした課題を抱える中で、組織は現在の新人をどのように教えればいいのだろうか。OJTは属人的になりやすいがゆえに、その巧拙も人によって差が出やすい。この点もまた、データを基に考えていきたい。

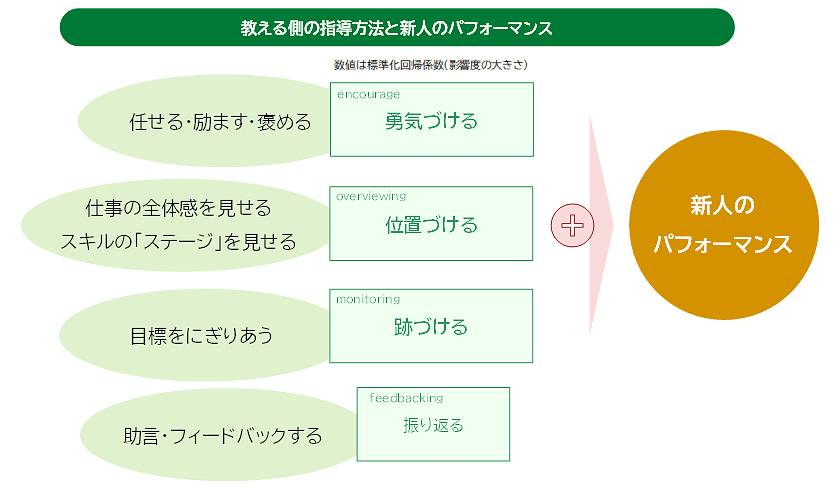

多変量解析を用いて、新人の成果に直結している指導方法を探ると、職種や年代にかかわらず新人のパフォーマンスに紐づいていたのは、教える側の1.勇気づける、2.位置づける、3.跡づける、4.振り返る、の4つの行動であった。調査設計上は複数の項目で聴取している行動をまとめ、それぞれ具体例を交えながら説明していく。

1.勇気づける

新人は初期段階で失敗を重ねやすく、特に自信を失いやすい時期でもある。また、「わからない」ことをハッキリと言えない新人も多い。そうしたシーンでは、教えながら質問を促したり、困難な局面では励ましたりといった「勇気づけ」が必要になる。少しずつ仕事を任せることで信頼を示し、努力や進歩を認めて褒めることで、「できるようになる」という未来への期待を新人に持たせるのがこの「勇気づけ」である。

例えば、新人が初めての顧客対応に挑戦する際には、名刺交換から会議室予約、備品準備などを「この部分の提案は任せるよ」と明示的に任せ、首尾よくいった際には「ありがとう」と声をかける。そこで、「次は、最初の挨拶とアジェンダの説明までをリードしてみようか」と次につなげることで、徐々に業務範囲を拡張させていける。新人だからといって、誰がやっても変わらない安全なタスクばかり与えたり、できた部分を認めず欠点や失敗だけを指摘したりすると、自信と主体性は削がれてしまう。

2.位置づける

新人にとって、忙しい現場は地図のない山登りのようなものだ。今どこにいて、あとどれくらいで山頂に着くのかが見えない新人にとっては、その状況は不安そのものである。プロジェクト、組織、過去からの文脈といった仕事の全体像をまだ持たない新人にとっては、担当する業務は、しばしば細切れになった「タスク」になり、「なぜ自分がこれをやっているのか」「自分が何をやっているのか」の理解が進まない。その全体観を補完するために、単なる作業に関する指示ではなく、その仕事がプロジェクト全体の中でどんな意味を持つのかを説明するのがこの「位置づけ」だ。

例えば、開発部門で単純なデータ入力を依頼する際に、「このデータは後工程の品質検証に直結していて、ここでデータ不備があると、後工程でこんなトラブルがある」と説明すると、新人は「自分の仕事が会社の信頼を守っている」という意識を持てる。

また、スキルや経験が一人前になるまでのどのステージにあるのかを確認するのも、この「位置づけ」の要素のひとつだ。そうした時は、人事制度で整理された等級要件やスキルマップ・キャリアパスなど、職務ごとに整理されたフレームが力を発揮する。公式にない場合には、非公式にでも用意するほうが望ましい。

3.跡づける

先ほど述べたのは、山登りの全体観を与える「位置づけ」だったが、目の前の一歩を踏み出し続けるだけで精一杯になってしまうと、自己の成長を意識できない。だからこそ、仕事の「跡」を記録し、進んだ道を振り返れるようにする「跡づけ」が大切になる。

設定された目標から逆算し、それに向けたステップの記録を残し、進捗を可視化することにより、新人は自分がどの段階にいて、次に何をすべきか、そして、「どこに向かっているのか」を理解しやすくなる。

例えば、工程ごとにチェックリストや記録を残し、「ここまで完了」「次はこの工程」と進捗を可視化する。最終的な完成品(目標)から逆算して段階を区切れば、新人は自分の作業がどの位置にあり、次に何をすべきかを理解できる。これは単に作業の進捗を管理するだけでなく、「自分の仕事が確かに完成に近づいている」という成長実感を与えやすくなる。

「跡づける」とは、流れていく日々の仕事の中に《目印》を置き、ゴールに向けた道筋を新人と共有することだ。それによって新人は安心感を持ちながら、自分の成長を一歩ずつ積み重ねていける。

4.振り返る

よく知られるコルブの経験学習モデルでも強調されるように、「振り返る」という内省のプロセスは、現場での成長サイクルを回すための要のプロセスである。新人の成長のためには、進捗の確認だけでなく、教育係や上司とともに本人が感じたこと・学んだことを言語化し、次の行動につなげる時間や仕掛けを意図的に設けることが必要になる。

例えば、近年増えてきたのは、上司部下の1on1の定期実施を振り返りとして利用する企業だ。定期的ではなくとも、プロジェクト終了後に面談を実施し、「今回できたこと」「予想外だったこと」「次に改善できること」を整理するだけで、新人は自分の成長ポイントを認識しやすくなる。また、週1回の短い振り返りを実施することでも、日々の小さな成功や失敗が学びとして蓄積されていく※。

※ちなみに、職種別にさらに詳細に分析すると、間接部門・事務職などでは「勇気づける」が、商品開発・研究職/情報処理・通信技術職は「位置づける」が新人のパフォーマンスに有意に影響していた。同様に、営業・サービス職では「跡づける」が、生産工程・管理・製造職/配送・物流・運輸職は「振り返る」が重要であることも示唆されている。

OJTの4つの行動を「スタンダード」にするために

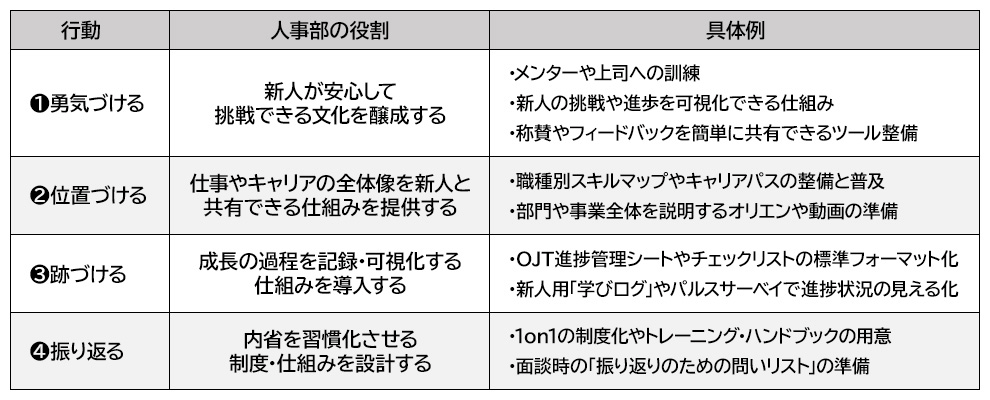

この新人のパフォーマンスに直結している4つの行動は、単なる教える側の指導テクニックではなく、OJTにおいて果たすべき「機能」として見ることができる。属人的な「人」の工夫としてではなく、いかに組織的に仕掛けるか、定着させるかが肝要になってくる。

OJTは、そもそも人事部からは影響を及ぼしにくい、現場における実践である。しかし、メンター教育や上司への研修・訓練だけにとどまらず、サポートするツールや機会を準備することで、属人化しやすい教え方の巧拙を底上げし、一定の水準を組織のスタンダードとすることは十分に可能である。

人事部のそうした支援の具体例は、スキルマップの整備やOJT進捗シート、面談時の「振り返りのための問いリスト」の準備など、多様に存在する。それらの具体例は、4つの行動に紐づける形で以下の表にまとめたので参照されたい。

まとめ

かつて日本企業の強みとされてきたOJTは、短期成果主義や人材不足、ハラスメント回避意識などの環境変化を背景に、現場任せの属人化と機能不全が目立つようになってきている。新人にとっては、時間不足・お手本不足・共通前提の不足といった構造的課題に加え、指導者側の踏み込み不足・ツール不足・共有不足が重なり、成長や主体性を発揮しにくい状況が生まれている。

こうした中で「OJTに関する定量調査」から有効性が確認されたのが、OJTにおける4つの行動――1.勇気づける、2.位置づける、3.跡付ける、4.振り返る――である。これらは単なる「教え方の工夫」ではなく、組織がOJTを機能させるための補完的機能として見ることができる。人事がこうした機能を制度・仕組み・ツールとして支援すれば、現場任せになりがちなOJTは、再現性と水準を持つ組織のスタンダードに近づけることができるだろう。

今後、人材不足が解消されない中で、一人ひとりの新人の定着や成長、主体性の発揮は、組織の持続的な競争力に直結する。だからこそ、今こそOJTを見直し、4つの行動を基盤とした「新しいスタンダード」を築くことが必要である。

関連する調査・研究

OJTに関する定量調査

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント

![図表1:OJTを教える側の課題感[複数回答・%]](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-1110-01-01.png)

![図表2:OJTを教える側の変化実感[あてはまる計・%]](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-1110-01-02.png)