Employee Experienceが切り拓く日本企業の未来

ウイリス・タワーズワトソン

シニアディレクター

Employee Experience(EX) 統括 平本 宏幸氏

人的資本への着目から、従業員エンゲージメントの概念が浸透し、様々な人事戦略や制度・施策の改革が進んでいる。しかし、日本企業にとって、従業員エンゲージメントを高め実質的な変革につなげるためには、大きな伸びしろがある。本稿では、Employee Experience がもたらす日本企業にとって機会と変革へのアプローチをご紹介したい。

従業員エンゲージメント向上の鍵となる従業員体験

日本企業において従業員エンゲージメントが浸透し、従業員の貢献意欲をはかるための人的資本の総合的な非財務指標として位置づけられるようになってきた。従業員エンゲージメントのスコアを経営としてのマテリアリティや重要な経営目標・指標として設定し、あるいは結果を開示する実務が、多くの企業で広まりつつある。しかし、この結果指標である従業員エンゲージメントを「どのようにして向上させるか」について、有効な手立てがとられているかどうかは、企業による取り組みの差が大きいように観察される。

WTWの長年の調査研究により、企業の中長期的な業績向上と正の相関を持つ「持続可能なエンゲージメント」向上のドライバーとして、Purpose, Work, People, Total Rewardsの4つからなる従業員体験(Employee Experience; EX)を高めることが重要であることが示されている。そして、特に高業績企業において従業員体験の何が差別化につながるかを把握すべく、12の指標からなるHPEX(High Performing Employee Experience:高業績につながる従業員体験)を設定し、その要因を明らかにしてきた。

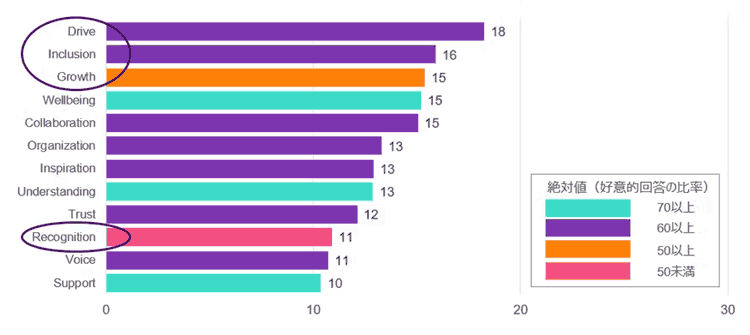

この調査結果から、日本企業において、従業員エンゲージメントを高めるためのドライバーであるHPEXのうち、どの要素が今後に向けて伸びしろのある領域か、日本企業全体の結果をグローバル企業基準値と比べた相対的なギャップと絶対的な水準から、以下のように整理できる。(図1)

1つ目は、「Drive:市場を先取りしてスピーディな変革を実現しているかどうか」、である。日本企業において、会社のパーパスや理念への共感などの要素については相応の水準で浸透が見られるものの、顧客・市場の変化を先取りし、効果的なチェンジマネジメントに向けてリーダーシップを発揮していることを従業員が実感しているか、という点においてはグローバル基準値に対して大きく劣位であることが明らかとなった。

2つ目は、「Inclusion:多様な人材を受容し、活かしているか」である。女性活躍推進や女性取締役・管理職比率の目標設定、また様々な働き方改革や育児支援等のハード面での整備は進んできているものの、様々な人が尊重され、インクルーシブな組織風土ができているかという点においては、グローバル企業基準からも大きく劣後しているのが実態である。

3つ目は、「Growth:成長している実感が得られているか」である。ジョブ型人事やキャリア自律の支援、リスキリングの推進や自発的な学習機会の提供などの取り組みは様々な企業でなされているが、従業員がそれらを通じて、自分の成長につながる、将来のキャリア形成がイメージできる、ということを実感できるような良質な体験にまでつなげられているかという点では、まだまだ発展途上にある。

4つ目として、「Recognition:公正かつ公平な認知と報酬が得られているか」があげられる。これについては、グローバル基準値との差異はさほど大きくはないが、絶対値において12項目中最低であり、過去5年程度のスパンで見ても最低スコアが継続されている領域である。インフレや政府の方針も踏まえて、新卒者の給与引き上げを中心として、報酬水準の改定や従来よりも高い水準での賃上げに着手されている企業も多く観察される。一方で、自分の貢献が公正・公平に評価・認知され、それが適切な報酬につながっているかという実感を従業員が得られているかというと、そこまでのインパクトにはつながっていない状況と言える。

従業員エンゲージメント向上のために従業員体験を高めるという観点からは、上述した要素が日本企業にとっての改善余地が大きい領域と考えられる。では、これらに共通した課題として、どのようなことが考えられるだろうか。

本質はソフトな課題への変革アプローチ

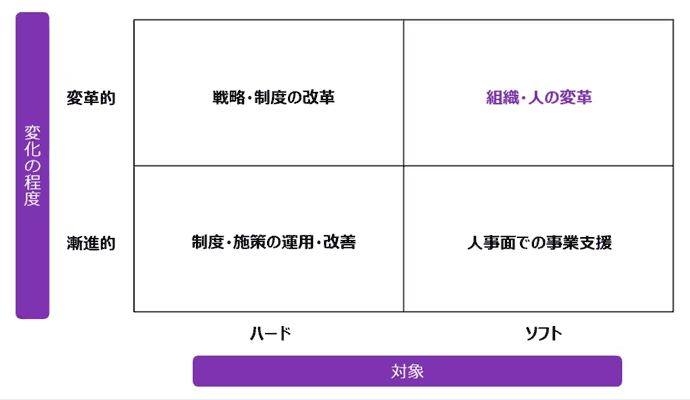

人事の主な取組は、その変化の程度と対象によって分類することができる。変化の程度は、漸進的に進めるのか、大きな変革を行うか。対象は、ハードを扱うか、ソフトを扱うか。この2軸によって、以下のように4つに分けられる。(図2)

このうち、漸進的な打ち手をハードに対して行うのが「制度・施策の運用・改善」であり、例えば通常の人事実務の運用を通じた問題への対応や人事制度の部分的な改定、問題点に対する改善・改良などが該当し、昨今では賃上げなどもここに含まれる。いわば、制度や施策を徐々に良くしていこうというアプローチである。

一方、変革的な打ち手をハードに対して行うのは「戦略・制度の改革」といえるもので、通常は人事に対する考え方・方針の大幅な転換を伴うものとなる。昨今では、ジョブ型人事制度への転換や、サクセッション・タレントマネジメントの仕組みの整備、研修体系・リスキリングなどのラーニングの抜本的な見直し、事業戦略にあわせた人材ポートフォリオの転換なども該当する。

次に、漸進的な打ち手をソフトな対象に対して行うのは、「人事面での事業支援」であり、昨今ではHRBPのような機能が中心となって、現場の人事面での支援を事業リーダーや現場リーダーとともに実施していくようなものが主となる。例えば、目標設定や評価の実施支援、また採用や昇格、タレントマネジメントに関する定常的な運用のサポート、1オン1などの草の根的な組織開発の支援などが該当する。

これらの3つの領域の打ち手は、多くの日本企業において様々な制度・施策や体制面でもかなり充実してきているように観察される。特に昨今の人的資本への着目を受けて、多くの企業がこうした領域への投資を進めてきているのが現状であろう。一方、最後の領域である、ソフトな領域に対する変革アプローチとしての直接的な「組織・人の変革」については、上記の従業員体験の日本企業の状況を考慮すれば、今後に向けておおいに伸びしろがある領域と考えられる。様々な戦略・制度の変革や、状況に応じたその改善、また現場に対する支援は様々に行われていても、ソフトな領域に対象を絞り、集中的に変革の打ち手を講じることで実態的な変革をスピーディに進めていくことができるかどうかが、様々な人材への投資を、実際の従業員の体験の向上につなげ、従業員エンゲージメントを高めていくために有効となる。

「組織・人の変革」実現への方向性

では、このような「組織・人の変革」を実現するための方向性として、どのようなことが考えうるのだろうか。上述した従業員体験における日本企業の伸びしろと、弊社の近年における従業員エンゲージメント向上への支援の取り組みから得られる示唆を踏まえて、当然ながら企業によって固有の工夫が求められるとはいえ、あえて単純化するならば、以下のような方向性に整理できるのではないだろうか。

① 自律性を高めるための従業員への価値提供の明確化と組織能力の向上

これまでのハード面での様々な改革の打ち手を、組織・人の実態としての変革につなげていくにあたって、従業員がそれをまさに「自分事」としてとらえ、自分で自分のキャリアを意識的に形成し、専門性や汎用的なマネジメント・経営能力などの市場価値につながるよう、自律的に動きを起こしていくことが重要となる。そのためには、そもそも「当社において従業員に対して約束できることは何か、どのような価値を提案できるのか」について、制度的な特徴や施策上の独自の工夫を従業員の視点から再パッケージすることで、明確なメッセージ・ステートメントとして伝えていくこと(いわゆるEmployee Value Proposition: EVP)、そして現場リーダーが従業員を主導しながら、その価値提案を実際の仕事の内容や進め方、働き方に反映させていく能力を高めていくことに他ならない。仕事と各人のキャリアを結び付けて意味を持たせること、会社の目的・戦略から各自の目標達成と成長への課題とを連動させることで自発的な貢献意欲を喚起すること、職務基準での仕事の与え方や評価、フィードバックの能力を組織的に高めていくことなどを、現場の動きやマネジャーの力量に任せっぱなしにするのではなく、意図的に高めていくための組織的な動きを起こしていけるかどうかが肝要となる。

② 多様な価値観を取り込むインクルーシブな組織文化の醸成

上述したような自律的な動きを従業員がとるためには、自分自身が職場に所属し、参画している感覚を持ちながらも、自分自身がしっかりと尊重され、強みが生かされて成長できていると実感できる組織となっていることが重要となる。上述のHPEXで示されるように、日本企業においては同質性の高い環境下で組織運営がなされてきた歴史的背景から、多様な人材にとって自分が尊重され、活かされていると感じられるような風土とは、乖離があるのが現状である。このような、インクルーシブな文化をつくっていくためには、様々な意見を出してもそれが拒絶されず、問題点の提起やリスクテイクが十分になされるような、いわゆる心理的安全性の高い組織文化・風土をリーダーが意図的に作っていくことが望まれる。このような取り組みは、どうしても現場任せになりがちであるが、組織とし徹底していくためには、企業として守るべき原理原則やリーダー・メンバーがとるべき行動規範を明確にするとともに、それが自分たちにとってどのような意味を持つのか、自分たちがどのように行動を変えていかなければいけないのか、集中的なワークショップなどの取り組みを通じてマインドセットに影響を与えることで、現場における行動変容を全社的に支援していくことが有効となる。こうした取り組みを、エンゲージメントサーベイの結果に対するアクションプランを考える活動とあわせて実施することで、単なる組織ごとの取り組みにとどまることなく、全社的にメッセージ性のある取り組みとして進めることも可能となる。また、こうしたリーダーシップを各現場で実践するために、自分自身の素養や心理的な特性を把握し、リーダーシップのスタイルやリスクを振り返るようなトレーニングやワークショップを実施することで、リーダー自身の自己変容を支援しながら、組織文化の変革につなげていくような取り組みをすることも有効となる。

③ 変革のためのコミュニケーションのデザイン

様々な制度改革や新たな人事の方針が示されたとして、それを前向きに受け止め、積極的に変化に適応する従業員はむしろ少数派と考えてよいだろう。変化を効果的に進めていくためには、どのようなメッセージをどのレイヤーでいつ伝えていくべきか、コミュニケーションを綿密に設計するとともに、感情的な抵抗をおさえながら、知識やスキルを向上させる支援を通じて論理的な理解と実行への自信を高め、機会を提供することでともに実践していくようなムーブメントをつくっていくことが、大胆な変革を進めていくにはとりわけ重要となる。そのためには、経営から人事、現場にいたるまで、どのようなメッセージをどのタイミングで発信すべきか、必要な情報やツール、支援をどのように提供していくか、スモールウインをどう意図的に作り出し、積極的に従業員に発信して安心感と前向きな気持ちを持たせ続けるか、ゲーム性をとりいれながら取り組みそのものへのエンゲージメントを高めていくか、それらが統一的かつ共時性の高いプラットフォームを通じて効果的に発信されているか。このような経営から従業員への効果的なコミュニケーションとして考えなければならない様々な要素を織り込みながら、「成ったなり」「出たこと勝負」ではない、積極的かつ意図的なチェンジマネジメントとコミュニケーションの方略を、全社として一体的に考え、展開していくことが肝要となる。

最後に

組織・人というソフトな領域への変革の取り組みは、人口減少社会に突入し、人材の獲得、そして人材を活躍させることが喫緊の課題となっている日本企業にとって、人的資本の価値を高めるための極めて大きなインパクトを持つ取り組みとなる。私どもがご支援をしているクライアント企業のなかでも、先行している企業はすでに長期的な目線で実態的な変革に取り組んでいる例もみられ、学ぶべきことも非常に多くあるように感じている。日本企業がこれまでに培ってきた高い組織能力に加えて、多様な価値観を取り込みながら、自らを変えていくための能力を磨き上げていくことは、日本の更なる成長に向けた大きな原動力となるのではないだろうか。

WTWは、企業に対し、人材、リスク、資本の分野でデータと洞察主導のソリューションを提供しています。

世界140の国と市場においてサービスを提供しているグローバルな視点とローカルな専門知識を活用し、企業戦略の進展、組織のレジリエンス強化、従業員のモチベーション向上、パフォーマンスの最大化を支援します。

私たちはお客様と緊密に協力して、持続可能な成功への機会を見つけ出し、あなたを動かす視点を提供します。

https://www.wtwco.com/ja-JP

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント