無償労働を考慮した男女の収入比較

-子育て期は女性が男性を約80万円上回る、専業主婦のピーク時の年収は約500万円

ニッセイ基礎研究所 生活研究部 上席研究員 久我 尚子氏

要旨

- 共働き世帯でも家事・育児分担は妻側に偏る家庭が多い中で、一般労働者の有償労働(給与収入)と無償労働(家事活動の貨幣評価額)による収入を推計し、年代別に男女の違いを比較した。給与収入は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」から推計し、家事活動の貨幣評価額は内閣府「2022年度「無償労働等の貨幣評価」に関する検討作業報告書」における推計値(機会費用法によるもの)を用いている。

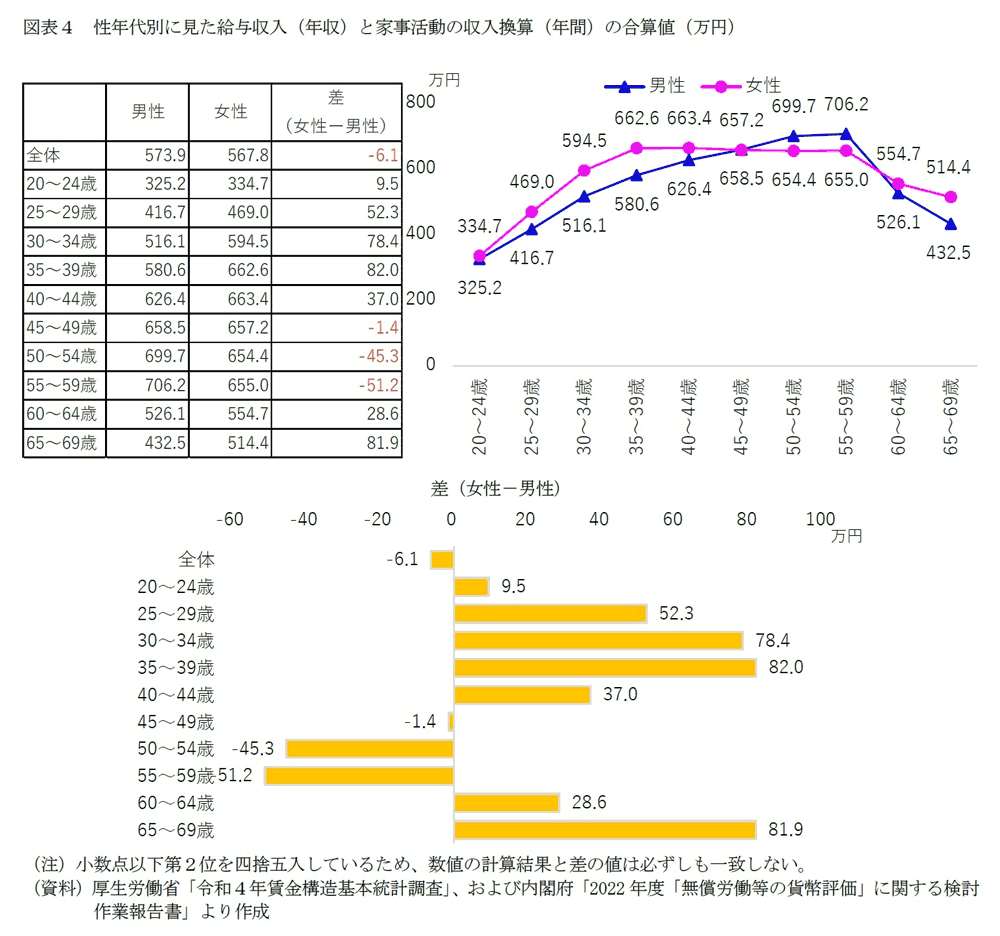

- 有償労働と無償労働による年間収入を合算すると、全体では男性573.9万円、女性567.8万円(男性より▲6.1万円)となる。男性は50歳代後半に向けて増える一方、女性は20歳代から30歳代にかけて増えた後、50歳代まで横ばいで推移する。男女を比べると、40歳代前半までは女性が(30歳代で男性より+約80万円)、40歳代後半から50歳代までは男性が(50歳代で女性より+約50万円)、60歳代では再び女性の方が多くなる(60歳代後半で男性より+約80万円)。

- 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という価値観が根強く残る日本では「稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき」との声をよく耳にする。一方で、特に子育て期の年代では家事・育児に対して強い負担を感じている女性は多い中で、給与収入に家事や育児の対価をあわせると、実は女性の収入が男性を上回る可能性があることは、男性にも女性にも何らかの気づきを与えるのではないだろうか。

- 女性の活躍推進政策によって女性の労働力率も管理職比率も向上したが、固定的性別役割分担意識も変わらなければ、女性の負担は増すことになる。20・30歳代の独身者が積極的には結婚したくない理由を見ると、女性では「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」といった家族形成に関わる理由が男性を大幅に上回る。若い女性では現在の子育て世代の妻の負担の大きさが結婚を躊躇させる要因にもなっている。

- 現在、政府では少子化対策として若い世代の所得向上や社会全体の構造や意識改革を進めている。特に「産後パパ育休」の創設や育児休業給付金の引き上げなどによって、今後の男性の育休取得促進が期待される。出生率の持続的な低下は日本が喫緊に取り組むべき課題だ。家族や地域の在り方も変わる中で子育てに関わる負担感への対応は、もはや家庭内だけの課題ではなく、社会全体で対処すべき課題だ。

1――はじめに~稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき?家事や育児を収入換算すると?

今や共働き世帯は夫婦のいる勤労者世帯の70.1%を占めるが(総務省「令和4年労働力調査」)、依然として家事や育児の分担は妻に偏る家庭が多い。共働き世帯の1日当たりの家事や育児等の時間は、夫は平均36分の一方、妻は223分で夫の6倍を超える(総務省「令和3年社会生活基本調査」)。なお、6歳未満児のいる共働き世帯では夫は115分、妻は393分である 1。日本では長らく「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という固定的性別役割分担意識が存在してきたため、共働き世帯であっても家事や育児等の分担は妻に偏りがちなのだろう。

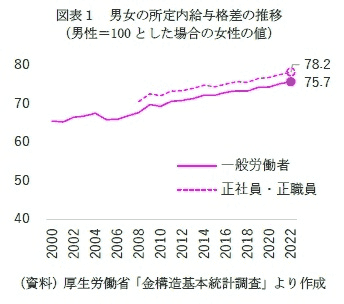

また、「稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき」という声もよく耳にする。女性では正規雇用者と比べて賃金水準の下がる非正規雇用者が多く(雇用者に占める非正規雇用者の割合は男性22.2%、女性53.4%、総務省「令和4年労働力調査」)、正規雇用者であっても、その収入は男性の8割程度にとどまる(図表1)。一方で、これらの要因には、固定的性別役割分担意識によって、妻が家庭を重視した働き方を選択する(あるいは、選択せざるをえない)ことでパートタイムで働いていたり、正社員であっても、妻のみが育児休業や時間短縮勤務制度を利用したり、残業を控えたりすることで、夫と比べて賃金水準が下がることなどがあげられる。

そもそも収入の多寡で家事の分担は決まるものなのかという疑問もあるが、現状の家事や育児等の無償労働を収入換算し、有償労働である給与収入と合算するとどうなるのだろうか。本稿では、内閣府や厚生労働省等の統計を用いて、男女の状況を比較する。

1 参考までに、専業主婦世帯では夫は1日当たり平均34分、妻350分、6歳未満児がいる場合は夫107分、妻564分。

2――年収および家事活動の収入換算額の推計方法

有償労働である給与収入(年収)は、一般労働者の所定内給与額等を用いて下記の式にて推計する。

一人当たりの年収=一人当たりの月当たり所定内給与額×12カ月分+年間賞与その他特別給与額

なお、一般労働者とは常用労働者(期間を定めずに雇われている者、あるいは1ヵ月以上の期間を定めて雇われている者)のうちパートタイム労働者を除いた労働者であるため、非正規雇用者を含む労働者全体の年収水準と比べてやや高い水準になる。よって、本稿における男女比較は、おおむねフルタイムで働いている男女の違いに注目したものということになる。

また、無償労働である家事や育児等の収入換算額には、内閣府「2022年度「無償労働等の貨幣評価」に関する検討作業報告書」において、下記の式にて推計された値を用いる。

一人当たりの無償労働の貨幣評価額(年間)=一人当たり無償労働時間(年間)×時間当たり賃金

なお、同報告書では、無償労働として、家事活動(家事:炊事や掃除、洗濯、縫物・編物、家庭雑事、介護・看護、育児、買物)に加えてボランティア活動も対象としているが、本稿では家事活動のみを対象とする。また、時間当たり賃金は一般労働者の賃金率を基に複数の手法で推計が実施されているが、本稿では無償労働による逸失利益(市場に労働を提供することを見合わせたことで失う賃金)で評価する機会費用法による値を用いる 2。

2 このほか、代替費用スペシャリストアプローチ(市場で類似サービスの生産に従事する専門職種の賃金で評価する方法)や代替費用ジェネラリストアプローチ(家事使用人の賃金で評価する方法)があるが、現在の日本では、日常的な家事代行サービスの利用が必ずしも浸透しているわけではない状況を踏まえて、本稿では機会費用法による推計値を用いる。

3――年収推計額と家事活動の収入換算額~家事活動は子育て期の年代の男女差は約200万円にも

1|年収推計額~全年代で正規雇用者や管理職比率の高い男性で多く、55~59歳で男女差約230万円

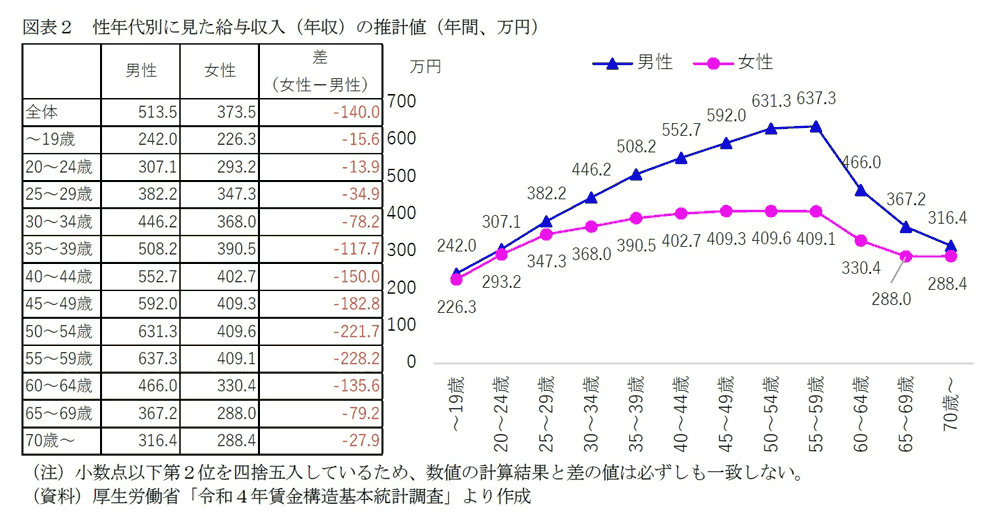

給与収入(年収)を推計すると、全体で男性では513.5万円、女性では373.5万円(男性より▲140.0万円)であり、全ての年代で男性が女性を上回る(図表2)。また、男女とも年齢とともに増加し、50歳代をピークに減少する。男女差は年齢とともに拡大し、55~59歳(女性が男性より▲228.2万円)で最もひらく。男女差が生じる背景には、同様にフルタイム労働者であっても、男性では賃金水準が比較的高い正規雇用者が多い一方(20歳代で8割台、30~50歳代で約9割)、女性では正規雇用者は20歳代後半(約7割)をピークに50歳代では約4割にまで低下し、契約社員や派遣社員などの非正規雇用者が増えること、また、現在のところ、女性では正規雇用者であっても男性と比べて管理職比率が格段に低いことなどがあげられる。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、2022年の一般労働者の管理職に占める女性比率は係長級では14.4%、課長級では24.4%、部長級では9.5%であり、上位の役職になるほど女性比率は低下する。また、内閣府「女性役員情報サイト」によると、上場企業に占める女性役員比率は9.1%にとどまる。

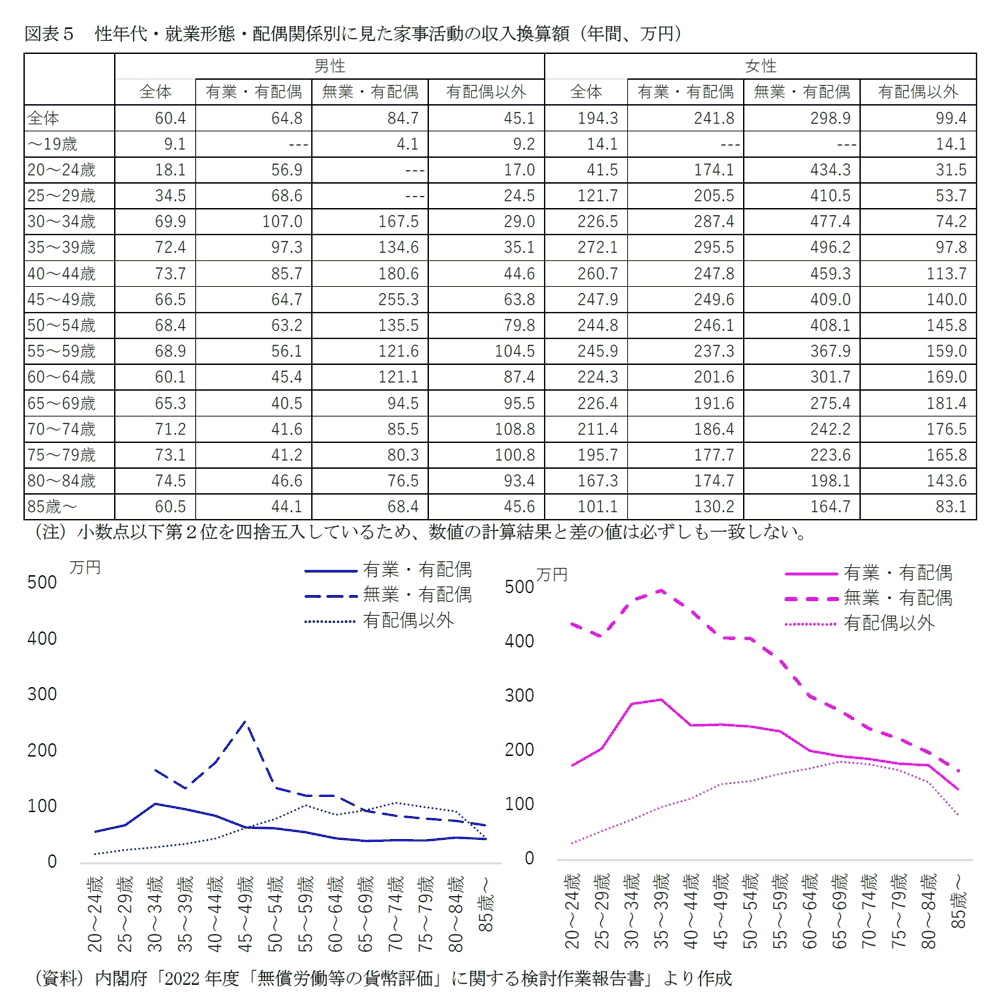

2|家事活動の収入換算額~全年代で女性が多く、35~39歳で男女差約200万円、高齢期も100万円超

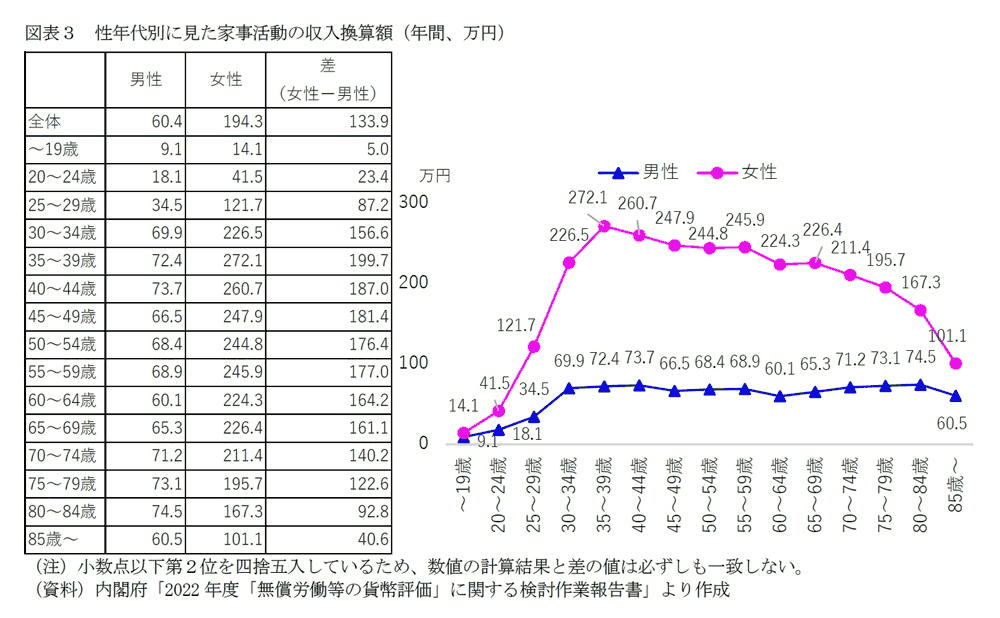

家事活動の収入換算額については、内閣府の報告書によると、全体で男性では年間60.4万円、女性では194.3万円(男性より+133.9万円)であり、給与収入と異なり、全ての年代で女性が男性を上回る(図表3)。また、男女とも20歳代から30歳代にかけて増えた後、男性では60~70万円で横ばい推移する一方(40~44歳の73.7万円が最大)、女性では35~39歳(272.1万円)をピークに減少していく。ただし、女性では70~74歳でも200万円を、85歳以上でも100万円を超える。

男女差は30歳代から60歳代までは150万円を超え、差が最大の35~39歳(女性が男性より+199.7万円)では約200万円もの差が生じる。

つまり、男性では家族形成期や高齢期の年代でも、家事活動による収入換算額は同様である一方、女性では、特に未就学児の子がいるなど子育てに手のかかるような年代では実に300万円弱、高齢期でもおおむね100万円を超える。これらの結果、年代によらず男女差はひらいている。

4――年収推計額と家事活動の収入換算額の合算値~子育て期は女性が男性を約80万円上回る

先の有償労働(給与収入)と無償労働(家事活動の収入換算額)の値を合算すると、全体で男性では年間573.9万円、女性では567.8万円(男性より▲6.1万円)となる(図表4)。労働力率が比較的高い20歳代から60歳代 3 に注目すると、男性では50歳代後半に向けて増加する一方、女性では20歳代から30歳代にかけて増えた後、50歳代までおおむね横ばいで推移する。

男女差を見ると、20歳代から40歳代前半までは女性が(差のひらく30歳代では女性が+約80万円)、40歳代後半から50歳代までは男性が(50歳代で男性が+約50万円)、60歳代では再び女性の方が多くなっている(60歳代後半で30歳代と同様に女性が+約80万円)。

つまり、冒頭で「稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき」との声に触れたが、おおむねフルタイムで働いている男女について、有償労働(給与収入)と家事や育児等の無償労働の収入換算値をあわせると、子育て中の女性も多い年代では、女性の方が男性より約80万円、働いていることになる。一方、50歳代では男性の働きが大きいことになるが、先にも触れたが、正規雇用者の多い男性では管理職比率が高まり、給与収入が伸びやすい年代である一方、非正規雇用者の多い女性では給与収入が伸びにくい上、子育てに手のかかる時期を過ぎて家事活動の収入換算額が減ることによる。一方で、60歳代になると、男性では働き方が変わり(退職後の再雇用など)給与収入が減ることで、再び女性の働きが男性を上回ることになる。

「そもそも無償労働と有償労働は質が違う」「家庭によって状況は様々であり、得意な方がやればいい」など様々な考え方があるだろう。また、本稿の推計は、家事活動や働き方に多大な影響を与える同居家族の状況(配偶者や子の有無等)を考慮せずに、単純に全体、あるいは各年代の平均値を合算したものであり、推計として粗い部分もある。

一方で、現在のところ、特に子育て期の年代では家事・育児に対して強い負担を感じている女性は多く 4、「稼ぎが少ないから」と言われると言葉を返しにくい心情は容易に想像できる。このような中で、給与収入に家事や育児の対価をあわせれば、子育て期の年代においては、実は女性の収入が男性を上回る可能性があるという状況は、男性にも女性にも何らかの気づきを与えるのではないだろうか。

3 総務省「令和4年労働力調査」によると、労働力率は15~19歳19.7%、20~24歳代74.6%、25~34歳89.8%、35~44歳88.4%、45~54歳88.4%、55~64歳80.1%、65~69歳52.0%、70~74歳33.9%、75歳以上11.0%。

4 久我尚子「少子化進行に対する意識と政策への期待(1)」(ニッセイ基礎研レポート、2023/4/27)にて、少子化の要因について尋ねた調査結果において、「子育てによる身体的・精神的負担が大きすぎることが原因だ」という問いに対して、そう思う割合は20~50歳代の男性ではいずれも半数を下回る一方、女性ではいずれも半数を超え、特に30歳代(66.0%)で目立って高くなっていた。

5――補足~就業状態や配偶関係を考慮した家事活動の収入換算額~専業主婦のピーク時は約500万円

前述の通り、家事活動には家族の状況が多大な影響を与える。本稿において、配偶者や子の有無を考慮せずに年収を推計した理由はデータ制約があるためだが(一般労働者の賃金は配偶関係や子の有無別等の同居家族の状況を分析可能なデータが公開されていないため)、家事活動の収入換算額については、内閣府の報告書にて、ある程度の属性を考慮した値が算出されている。よって、最後に補足的に、家事活動の収入換算額が家族の状況によって、どのような違いがあるのかに触れたい。

就業状態や配偶関係別に家事活動の収入換算額を見ると、男性では40歳代までは無業・有配偶>有業・有配偶>有配偶以外の順に多いが、50歳代以降では有配偶以外が有業・有配偶を超えて、70歳代付近では最も多くなる(図表5)。つまり、男性では家族形成期や就業期の年代では同居家族がいる方が家事活動の収入換算額が多いが、高齢期では単身者の方が多い傾向がある。

一方、女性では年齢によらず無業・有配偶>有業・有配偶>有配偶以外の順に多く、3者の差は特に30歳代前後でひらき、年齢とともに縮小する。なお、無業・有配偶で最大値を示す35~39歳(496.2万円)では同年代の有業・有配偶(295.5万円、無業・有配偶より▲200.7万円)や有業・有配偶以外(97.8万円、同▲398.4万円)と比べて数百万円程度の大きな差を示す。つまり、専業主婦では、未就学児の子がいるなど子育てに手のかかるような年代で家事活動の収入換算額は約500万円にものぼり、これは前述の一般労働者の男性の年収の平均値(513.5万円)にも近しい値である。また、女性では男性と異なり、年代によらず、同居家族がいる方が単身者と比べて家事活動の収入換算額が多い。ただし、高齢期では差は縮小する。

なお、同じ属性同士の男女を比べると、いずれも女性が男性を上回る。

参考までに、共働き世帯の夫婦の比較に、より近しくなるものとして、先の一般労働者の年収に有業・有配偶者の家事活動の収入換算額を合算すると(図表略)、男性ではおおむね変わらないが、女性では家事活動の収入換算額の少ない有配偶以外が除かれるため、図表4で見た結果と比べて合算額が増える。その結果、全体では男性は合計578.3万円(図表4では573.9万円)、女性615.3万円(同567.8万円)となり、女性が男性を+37.0万円上回る(同▲6.1万円)。

また、年代別に見た推移は図表4と同様だが、子育て期の年代で女性が男性を上回る金額が増え(20~30歳代で女性が+約100万円、図表4では約80万円)、男性の年収が伸びやすい50歳代で男性が女性を上回る金額が減る(男性が+40万円前後、図表4では約50万円)。

ただし、より厳密な分析をするためには、一般労働者の年収推計額についても配偶関係を考慮すべきであり、得られるデータの制約上、本稿ではここまでの分析にとどめたい。

6――おわりに~家事・育児負担は結婚を躊躇する要因にも、少子化進行下で社会全体で解決すべき課題

共働き世帯でも家事・育児分担は妻側に偏る家庭が多い中で、本稿では一般労働者の有償労働(給与収入)と無償労働(家事活動の収入換算額)の推計値を合算し、年代による男女の違いを分析した。その結果、子育てに手のかかる時期を中心に家族形成期の年代では女性の収入が男性を上回り、最も差のひらく30歳代では女性が男性を約80万円、上回っていた。「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」という価値観が根強く残る日本では「稼ぎが少ない方が家事や育児をすべき」との声もよく耳にする。一方で、給与収入に家事や育児の対価をあわせると、実は女性の収入が男性を上回る可能性があることは、男性にも女性にも何らかの気づきを与えるのではないだろうか。

2013年に女性の活躍推進政策が成長戦略として掲げられてから10年が経過した。この期間で、確かに女性の労働力率や管理職比率は向上したが 5、社会や家庭における固定的性別役割分担意識も変わるのでなければ、女性の負担感は増すことになる。

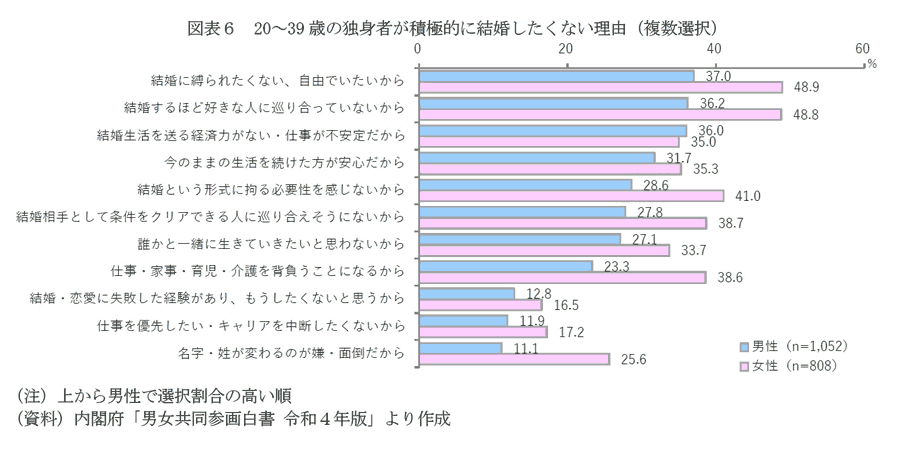

20・30歳代の独身者が積極的には結婚したくない理由を見ると、男女とも上位には「結婚に縛られたくない」や「結婚するほど好きな人に巡り合っていない」があがるが、男女差を見ると、「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」(男性23.3%、女性38.6%、女性が男性より+15.3%pt)や「名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」(同11.1%、同25.6%、同+14.5%pt)、「結婚に縛られたくない、自由でいたいから」(同37.0%、同48.9%、同+11.9%pt)といった家族形成に関わる理由を中心に、女性が男性を大幅に上回るものが多い。つまり、若い女性では、現在の子育て世代における結婚や子育てに関わる妻側の負担の大きさが結婚を躊躇させる要因にもなっている。

一方で男性でも「結婚に縛られたくない」が約4割、「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」が約4分の1を占めて目立つとともに、男性では「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」(男性36.0%、女性35.0%)が女性を僅かに上回ることが特徴的だ。なお、将来を担う世代の経済基盤安定化の必要性については、既出レポート 6 で述べた通りだ。

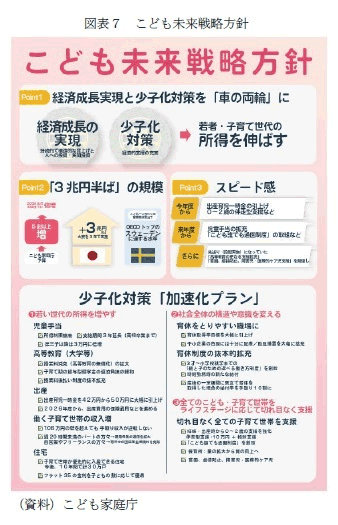

今年4月に発足した、こども家庭庁では「こども未来戦略方針」のもと、「少子化対策「加速化プラン」」として「(1)若い世代の所得を増やす(児童手当の拡充や出産一時金の引き上げ等)」ことや「(2)社会全体の構造や意識を変える(育休取得促進等)」ことが推し進められている。

特に、男性の育児休業の取得については、今後、大きな期待が寄せられるところだ。2022年10月に「出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)」施行され、男性が育休を取得しやすい環境が整備された

7 ことに加えて、先日の厚生労働省の有識者会議 8 では、男女共に育休を取得することを促進するために、育児休業給付金を実質10割へ引き上げることが提案された 9。男性の家事・育児時間の伸長は、妻の就業継続率や第2子以降の出生率向上に多大な効果を与える 10。なお、先の会議では、2歳未満の子どものいる時間短縮勤務者に対する新たな給付策 11 も提案されている。

出生率の持続的な低下は日本の喫緊に取り組むべき課題だ。また、核家族化の進行や地域社会の変容によって子育て中の親が孤独感や孤立感を感じやすくなる中では、子育てに関わる様々な負担感への対応は、もはや家庭内だけの課題ではなく、社会全体で対処すべき課題となっている。

5 久我尚子「大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計~正社員で2人出産・育休・時短で2億円超、男性並水準で3億円超」、ニッセイ基礎研レポート(2023/2/28)

6 久我尚子「求められる将来世代の経済基盤の安定化~非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差」、ニッセイ基礎研レポート(2023/3/27)

7 「産後パパ育休」は男性が従来の育休に加えて新たに取得可能となったもので、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得可能。2週間前までに申し出ればよく(従来制度は1ヵ月前)、休業中も一定の範囲で就業可能であるなど柔軟な仕組み。

8 第186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(2023/11/13)

9 現在は休業前賃金の67%が支給されるが、今後、両親が共に育児休業を14日以上取得する場合は8割程度へ引き上げる案(手取り収入で見ると実質8割から10割への引き上げ)。

10 内閣府「令和元年版少子化社会対策白書」など

11 時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補う給付を創設する案(「育児時短就業給付(仮称)」)

ニッセイ基礎研究所は、年金・介護等の社会保障、ヘルスケア、ジェロントロジー、国内外の経済・金融問題等を、中立公正な立場で基礎的かつ問題解決型の調査・研究を実施しているシンクタンクです。現在をとりまく問題を解明し、未来のあるべき姿を探求しています。

https://www.nli-research.co.jp/?site=nli

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント