「左利きと同じ数だけ当事者がいる」

職場における性的マイノリティ支援の現状とギャップ

日本文理大学 経営経済学部 経営経済学科 助教

閻 亜光さん

性的マイノリティへの理解は徐々に進んでいるものの、依然として定義の曖昧さや偏見、誤った配慮が存在するのが現状です。企業でも、性的マイノリティ当事者を対象にした支援施策の導入が進んでいますが、当事者のニーズとギャップがあるケースは少なくありません。その理由について、日本文理大学 経営経済学部 経営経済学科 助教の閻 亜光さんは「当事者の『真のニーズ』をつかむ機会がとても少ないから」と話します。企業は性的マイノリティの従業員にどのように向き合うべきかについて、閻さんにうかがいました。

- 閻 亜光さん

- 日本文理大学 経営経済学部 経営経済学科 助教

えん・あこう/1990年、中国山西省太原市生まれ。2007年秋田県に交換留学。立命館アジア太平洋大学卒業後、星野リゾートマネジメントに入社。ブライダルおよびフロント業務を経て、2016年に退社。立命館大学大学院言語教育情報研究科修士課程に入学する。言語教育学修士号を取得後、立命館大学大学院経営学研究科博士課程前期・後期課程修了。現在は日本文理大学経営経済学部助教。主な研究は、性的マイノリティ当事者の職場における問題、ジェンダーと企業の関係。また、日本型ダイバーシティマネジメントにおいて外国籍労働者問題やジェンダーの問題など多方面に取り組む。著書に『日本型ダイバーシティマネジメント―日本企業が歩む性的マイノリティとの共創の道―』(晃洋書房・2024年)がある。

個人差・企業差が大きい性的マイノリティへの認識

「性的マイノリティ」の定義をお聞かせください。

性的マイノリティとは、「性的指向」と「性自認」において少数派になる人たちのことです。

「性的指向」とは、恋愛・性愛の対象がどのような性別に向いているかを示す概念です。具体的には、女性を恋愛対象とする女性をレズビアン(L)、男性を恋愛対象とする男性をゲイ(G)と呼びます。「性自認」とは、自身が認識している性別のこと。生物学的な性別と、性自認が違う人たちをトランスジェンダー(T)と呼びます。「生物学的な性別は女性で、性自認が男性」「生物学的な性別は男性で、性自認が女性」というケースがあります。

そのほかには、女性と男性を恋愛対象とするバイセクシュアル(B)、自身が恋愛対象とする性が定まっていないクエスチョニング(Q)、すべての対象を性的対象もしくは恋愛対象とするパンセクシュアル、すべての性別を恋愛対象もしくは性的対象としないアセクシュアルという人たちもいます。これらの性的マイノリティの方々を「LGBTQ+」と総称します。

日本における認知度・理解度は、現在どのような状況にあるのでしょうか。

個人差がとても大きいと感じています。例えば、親しい友人に当事者がいれば、「性的マイノリティの人はこんなことを考えていて、こういう生活をしている」とイメージしやすいでしょう。しかし、周囲に当事者がいない(本当はいるけれど知らない場合も含む)と、なかなか理解が進まないのです。

ミドル~シニア世代はテレビタレントなどの影響もあり、「女性の服装をしている生物学的な男性」を性的マイノリティ当事者として認識していることが多い。一方、若い世代は性的マイノリティについてスタンダードな知識をもっています。メディアの影響に加え、ネット配信でゲイの恋愛バラエティー番組が人気になるなど、当たり前のこととして受け止めています。

性的マイノリティに関する認知や理解の差は、年代のほかに地域差も大きいと感じます。都市部では認知が進んでいますが、地方ではあまり進んでいない。地方では、「性的マイノリティは聞いたこともないから、自分のまわりにはいない」という人が多いと思います。

企業における性的マイノリティ当事者への支援は、どのような状況でしょうか。

ダイバーシティマネジメントの対象と捉えて取り組みを行っている企業もあれば、「うちの会社には性的マイノリティの当事者はいない」と思い込んでいる企業もあります。企業間の格差が大きいですね。

性的マイノリティの割合は、左利きの人と同じくらいだと言われています。大まかにいえば10%前後ということ。従業員が数十名の中小企業でも、数名は性的マイノリティの当事者がいる計算になります。そのため、企業は「自社にも必ず当事者がいる」という認識を持つ必要があります。

性的マイノリティに対する取り組みを測る指標として、一般社団法人work with Prideが運営している『PRIDE指標』というものがあります。評価基準は、行動宣言、性的マイノリティ当事者とのコミュニティー、啓発活動、人事制度、社会貢献の五つ。私が重視しているのは行動宣言です。「当社は性的マイノリティであることを差別せず、不利益が生じることはない」と社内外に宣言することが、企業が当事者を支援するときの礎となります。

支援施策や制度の事例をお聞かせください。

よく実施されているものとしては、相談窓口やジェンダーレストイレの設置、同性パートナーシップ制度の導入などがあります。中でも性的マイノリティ当事者の方から支持されているのは、同性パートナーシップ制度。しかし、制度の利用状況は、企業によって大きく差があるのが実状です。

制度の利用が進んでいるのは、外資系企業です。また、カップル(同性パートナーシップを結んでいる)のどちらかが外国籍だと、利用が進んでいるようです。その背景には、母国で同性パートナー婚が認められていることがあります。母国で認められている人たちにとっては、日本でも制度を利用するのが当たり前なのです。

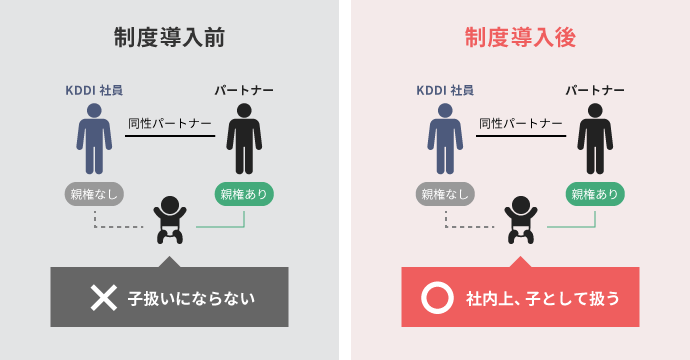

先進的な事例としては、KDDIが「ファミリーシップ申請」を実施しています。同性パートナーの子を、社内制度上“家族"として扱うものです。同性パートナーシップが締結される前に異性パートナーとの間に生まれた子供についても、同等の扱いをします。

担当者に聞いたところ、異性パートナーなら問題なく子供扱いになるのに、同性パートナーの場合はそうならないことに困っていた従業員の話を聞いたことが、制度を作るきっかけになったそうです。違和感をおぼえ、さまざまに努力した末に制度が実現しました。このような話を聞くと、担当者が性的マイノリティ当事者と対話する機会があり、課題を正しく認識していることが非常に大事だと感じます。

さまざまな制度が生まれると、他社がその事例に学ぶこともできそうです。

もちろん良い事例を参考にすることは必要ですが、「この施策や制度がどの企業にも効果的だ」と言い切ることはできません。また、同じ制度を導入できるかどうかは担当者次第、という面もある。本業がありながら、性的マイノリティ施策を考える担当になっている方も大勢いらっしゃいます。「当事者がいることはわかるが、何をすればいいかわからない」「着手方法がわからないので、スタートを切るのが難しい」という話をよくうかがいますね。

できれば専属で担当者をつくり、当事者が担当者になるのがベストだと思っていますが、会社でカミングアウトするかしないかは本人次第なので、難しい面があります。また、「性的マイノリティの取り組みを担当しているから当事者である」という偏見も存在し、当事者が担当することはより難しいかと思われます。

当事者の「真のニーズ」とはなにか?

導入された支援施策について、当事者である従業員の希望とギャップが生じているケースがあると聞きます。どのようなギャップがあるのでしょうか。

企業が制度や施策を講じるときは、まず従業員にヒアリングを行い、どんなニーズがあるのかを探る必要があります。しかし、性的マイノリティの場合は、ヒアリングの対象となる当事者が少なかったり、分からなかったりするケースがほとんどです。当事者にヒアリングする機会がなかったことで、「真のニーズ」と違う施策が行われてしまい、ギャップが生じるのです。

また、大きな壁として、日本社会全体に性的マイノリティがまだ受け入れられていないという現状があります。性的マイノリティの当事者が社内にいても、「こんなことに困っています」と、会社に伝えるハードルはとても高い。当事者の「真のニーズ」を拾うのはきわめて難しいのです。

「真のニーズ」には、どのようなものがあるのでしょうか。

例えば、トランスジェンダーが抱える課題としては、男女別となっている制服や更衣室、トイレがあります。このうち、企業側が実施しやすいのはトイレであり、実際にジェンダーレストイレを設置しているケースも多い。しかし、私が台湾でトランスジェンダーの方に現地調査をしたところ、「トイレに関しては、そこまで困っていない」という声が多かった。なぜなら、トイレに課題を感じているのは、トランスジェンダーの当事者の中でも一部だからです。

トランスジェンダーには、(1)自身の性別に違和感を抱く段階、(2)性別適合手術をする前の段階、(3)手術を終えた後の段階という、三つの段階があります。この視点で考えると、「男性用トイレと女性用トイレのどちらに入ればいいのか」「ジェンダーレストイレがあったらいいな」と考えるトランスジェンダーは、おそらく自身の性別に違和感を抱き始めた(1)の方です。

一方、更衣室は(1)自身の性別に違和感を抱く段階、(2)性別適合手術をする前の段階の方にニーズがあります。性別適合手術を終えるまでは、個別の更衣室にしてほしいということです。業務に入る前に着替えなくてはいけない接客業などの業種では、「真のニーズ」としてフォローや取り組みが必要でしょう。

また、トランスジェンダーの従業員が性別適合手術を受ける際に、休暇を取れたり補助金などが出たりする制度があると良いと思っています。私の認識では実施している企業はほとんどありませんが、「真のニーズ」として存在する可能性は大いにあります。

そのほかに、企業と当事者でギャップが生じていることはありますか。

相談窓口の利用しやすさは、当事者・非当事者で認識の違いが出やすいようです。非当事者は、「相談窓口があればいい」と考えがちですが、当事者からは、「ハラスメントなどと同じ相談窓口は利用しにくい」「性的マイノリティに特化した相談窓口が必要」という意見も出ました。特化した窓口でない場合は、担当者が性的マイノリティの事情を理解していない可能性が高く、相談に行ってもかえって悩みが深くなる恐れがあるからです。

また、性的マイノリティに特化した相談窓口だとしても、「相談に行くことが、結果的にカミングアウトになる」という難しさもあります。「プライバシーは守られている」と理解していても、不安はぬぐえない。「よっぽど困らない限り、相談窓口を使わない」という意見も耳にします。

雑談の場で、当事者と非当事者の認識がずれていることもあります。例えば当事者に、「彼氏はいますか?」「彼女はいますか?」とパートナーの性別を限定した質問をしてはいけない、という認識をもった非当事者は多いでしょう。しかし、性的マイノリティ当事者のみがこの質問を不快に感じるわけではありません。非当事者でも、プライベートに踏み込んだ雑談を不快に感じる人はいるでしょう。「性的マイノリティ当事者に『限定して』配慮しなければいけない」という認識は、見直すべきです。

人事担当者の第一歩は、「当事者に会うこと」

人事担当者は、まず何から始めると良いのでしょうか。

性的マイノリティの当事者と親しくなることだと思います。私生活で当事者の話を聞く機会があれば、「真のニーズ」をつかみやすくなります。ただし、当事者は、信頼している人にしか自身の性的指向や性自認について話しません。悩みを話してもらえるように、信頼関係を築くことがとても大事です。

身近に当事者がいない場合は、当事者が集まる場所に行ってみたり、個別にコンタクトを取ったりすると良いでしょう。例えば、企業のダイバーシティ&インクルージョンのホームページで、当事者がインタビューに答えているケースがあります。その方に連絡をしてみるのも一つの手段です。他には、NPO団体などに「人事担当として性的マイノリティの方のニーズを知りたい」と、相談するのも良いと思います。毎年6月は「プライドマンス」「プライド月間」といって、LGBTQ+やマイノリティの権利や文化、コミュニティーを支持する政治・抗議運動などのイベントが行われます。こうしたイベントに参加するのもおすすめです。

性的マイノリティの当事者は、性的マイノリティの友人が多い傾向にあります。当事者の一人と親しくなることで、より多くの当事者と知り合える可能性も出てくるでしょう。

当事者と話すときやカミングアウトされたとき、どのように振る舞えばいいのか戸惑う人も多そうです。

さまざまな関係性があるので、難しいテーマです。また、当事者が必ずカミングアウトする必要もありません。私の考えとしては、カミングアウトされたときは、「フラットに、同僚・友達の一人として話せば良い」と思っています。「性的マイノリティの当事者だ」と過剰に配慮するのではなく、あくまで「同僚、友人のうちの一人」と考えるのです。

例えば、だれかと知り合ってから、すぐにプライベートな話をするケースは少ないと思います。職場でも、入社したてのメンバーにいきなり踏み込んだ話はしないでしょう。一緒に話したり、遊んだり、仕事をする中で、だんだん距離が近づいていきます。それと同じで、過剰に配慮したり、最初からたくさん質問したりするのではなく、いつもの交友関係と同じように考える。すると、半年後や1年後に深い悩みを相談されるかもしれません。そのときも、これまで同僚や友人の相談を聞いてきたように、いつも通りの会話をすればいいと思います。

企業の支援が、当事者や社会全体に与える影響

企業は今後、性的マイノリティの支援をどのように進めればよいのでしょうか。

性的マイノリティへの理解を深め、当事者と企業の認識のギャップを埋めるためにできることは、二つあります。一つ目は前述の通り、施策担当者が性的マイノリティに関する理解を深めること。二つ目は、全社を対象にして性的マイノリティのセミナーを開くことです。当事者である講師や、性的マイノリティを研究している研究者などをゲストに招くといいでしょう。

実際に当事者が相談に来たとき、過剰に反応しないことも重要です。過剰に反応してしまうと、性的マイノリティへのバイアスがかかっていると受け取られてしまいます。当事者たちは、決して特別扱いをしてほしいとは思っていません。性的マイノリティの当事者が理想としているのは、特別扱いされることではなく、普通に扱われること。そのためには、問題に直面したら改善する、というスタンスでいると良いでしょう。何か困ったときに相談しやすい関係性を、日ごろから築いておくことが重要です。

また、前提として、性的マイノリティに関しては、行政や家族など社会的な課題が大きいと感じています。企業が、当事者である従業員を支援していくことは、社会の動きにも大きな影響を与えます。まずは性的マイノリティに対するポリシーを明言した上で、全社的な認知を広めることが重要です。

社会が大きく変わる必要があるのでしょうか。

社会全体が変わることは、最終的な目標だと考えています。そのためにできることとして、これまで企業の支援施策や人事担当者個人の向き合い方についてお話ししてきましたが、当事者にもできることがあります。

それは、自分を否定しない、ということです。性的マイノリティであることを「恥ずかしい」と考える当事者がいますが、そうではなく、本来もっている素質の一つとして捉えてほしい。自己否定をする必要はまったくないと思います。

また、当事者が自己否定しないため、家族にアプローチする方法もあります。先日調査した結果によると、「家族から性的マイノリティであることを支持されること」は、当事者にとって影響が大きいことがわかりました。企業が、家族を交えたセミナーや交流会などでメッセージを発信すれば、性的マイノリティの当事者である従業員が家庭・職場のどちらでも過ごしやすくなるかもしれません。

「性的マイノリティの当事者を支援します」と答えていても、「自分の家族に当事者がいることは受け入れられない」という方がいます。外にいる人であればいいけれど、身内にいるのは受け入れられないと。今後は、この考えを変えていく必要があります。私もセミナーなどで、「家族に当事者がいた場合は受け入れよう」と伝えていきたいと思っています。

性的マイノリティ当事者の支援施策に取り組む、人事や担当者にメッセージをお願いします。

パナソニックのCMに、「普通の反対は異常じゃない。また別の普通だ」というフレーズがあります。私たちが認識している「普通」は、現在のイデオロギーの中の「普通」です。それに反していると異常、特殊と認識してしまいます。しかし、異常だといわれる人からすれば「普通のこと」であり、そうでない人たちが異常と認識しているだけなのです。

性的マイノリティに限らず、他のダイバーシティの対象となる外国人労働者や障がい者も同様です。また、マイノリティの中のマジョリティーである女性にも、当てはまるかもしれません。「相手が異常だ」というバイアスがかかった見方をしてしまうと、接し方に影響し、「真のニーズ」を発見できません。

「自分と違う人」に相対したときに、「別の普通だ」と捉えれば、人事の方も仕事がしやすくなると思います。

取材:2024年12月16日

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント