ビジネスにおけるデータ活用の重要性

三菱UFJリサーチ&コンサルティング コンサルティング事業本部

デジタルイノベーションビジネスユニット 業務ITコンサルティング部

マネージャー 久保 聡一朗氏

2018年に経済産業省が発表したDXレポート1で「2025年の崖」としてDX推進の必要性が叫ばれて以降、各社はDXに向けた取り組みを加速させています。独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2025」2によると、8割近い企業がDXに取り組んでいるとされます。しかしDXの成果に対する質問に対して、アメリカやドイツでは8割以上の企業が「成果が出ている」と回答している一方、日本は57.8%にとどまり、欧米に大きく水をあけられています。また、DXの成果が出ていると回答した国内企業の7割以上が「データが活用できている」と答えており、DXの成果を最大化する鍵はデータ活用にあるといえます。さらに、技術革新が目覚ましいAIの学習や推論も、データに基づいて行われています。業務へのAI活用が今後一層拡大していくと考えられる中、データ活用の環境整備はますます重要となります。

本コラムでは、今後のビジネスにおいて必要不可欠となるデータ活用を推進するにあたって、今後データ活用を推進したい企業が検討すべきポイントを紹介します。

データ活用の検討プロセスは、まず目的の明確化から

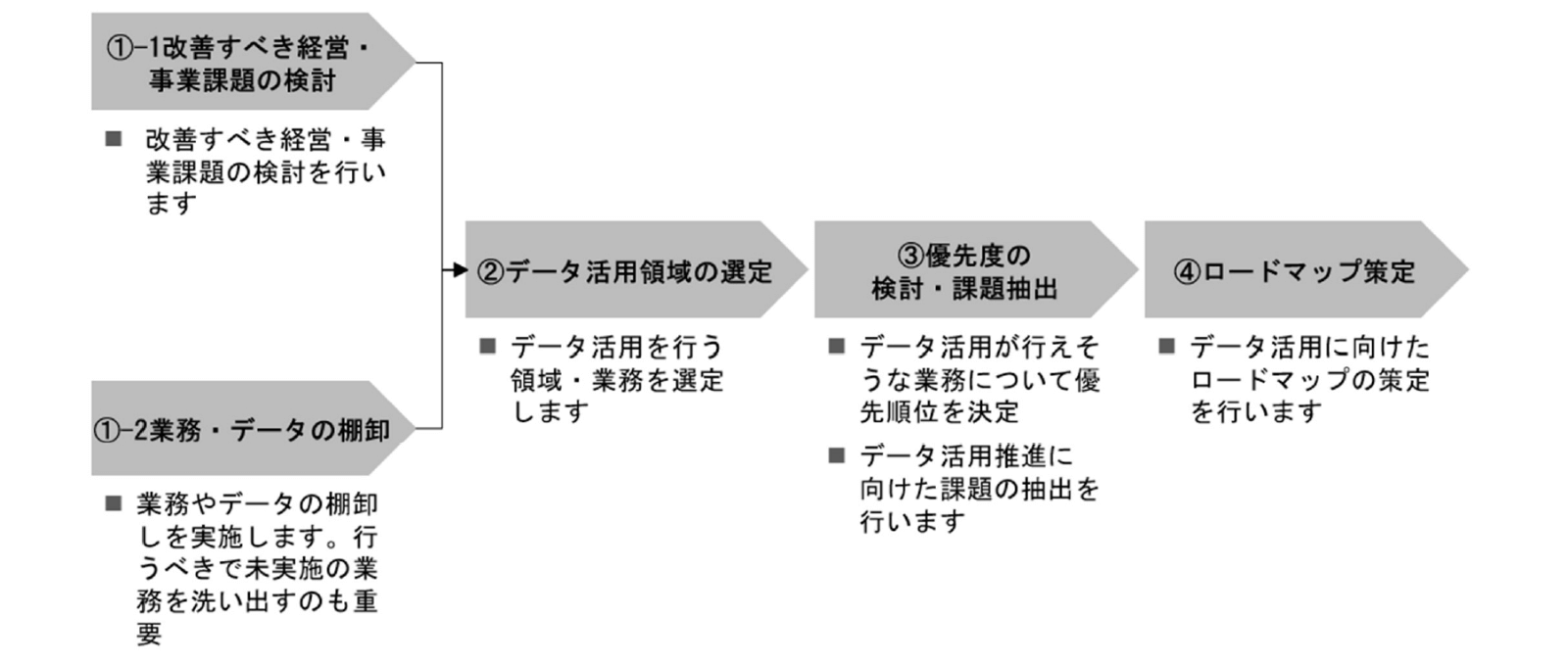

データ活用を検討するにあたっては、まず「何のためにデータを活用するのか」という目的を明確に定めることが重要です。IPAの「データ利活用・データスペースガイドブック 第2.0版」3でも、データ活用を軸にした事業推進によってもたらしたいビジネス変革や新たなビジョンについて、経営トップを交えて徹底的な議論から始める必要性が示されています。その後は、経営課題・事業課題の整理と並行して、業務やデータの棚卸しを実施します。データ活用を行う領域を特定させたら優先順位を決め、ロードマップを策定して段階的に推進していきます。

「企業の目的」に資するデータ活用とは

上述のデータ活用に向けたプロセスはビジネス・システムの双方の知見が求められ、しばしば時間を要します。また、業種や業態などによって導かれる解は異なります。例えば、需要の変動が少ない業態では、データに基づく需要予測の必要性はそれほど大きくありません。それでは、費用対効果の見込みが大きい、あるいはあらゆる企業が優先的に取り組むべきデータ活用とは何でしょうか。その答えは、企業の本質的な目的にヒントがあります。

ドラッカーは、企業の目的は「マーケティングとイノベーションにより顧客を創造すること」と述べています4。マーケティングは「顧客について十分に理解し、顧客に合った製品やサービスが自然と売れるようにすること」と定義されます5。イノベーションについては、クレイトン・M・クリステンセンの「ジョブ理論」によれば、製品やサービスが顧客の「ジョブ(用事・仕事)」を片付ける解決策と、それに付随する体験を提供すること6が本質だとあります。すなわち、マーケティングとイノベーションの両者に求められるのは顧客視点です。近年のマーケティング理論においては、顧客がモノやサービスを求めている背景、すなわち文脈の理解が重要であるといわれています7。イノベーションにおいても、顧客が抱える「ジョブ(用事・仕事)」の理解は、顧客の文脈の理解に他なりません。顧客の文脈を深く理解することこそが、現代のビジネスの成功において最も求められているといえるでしょう。

顧客データ起点経営のすすめ

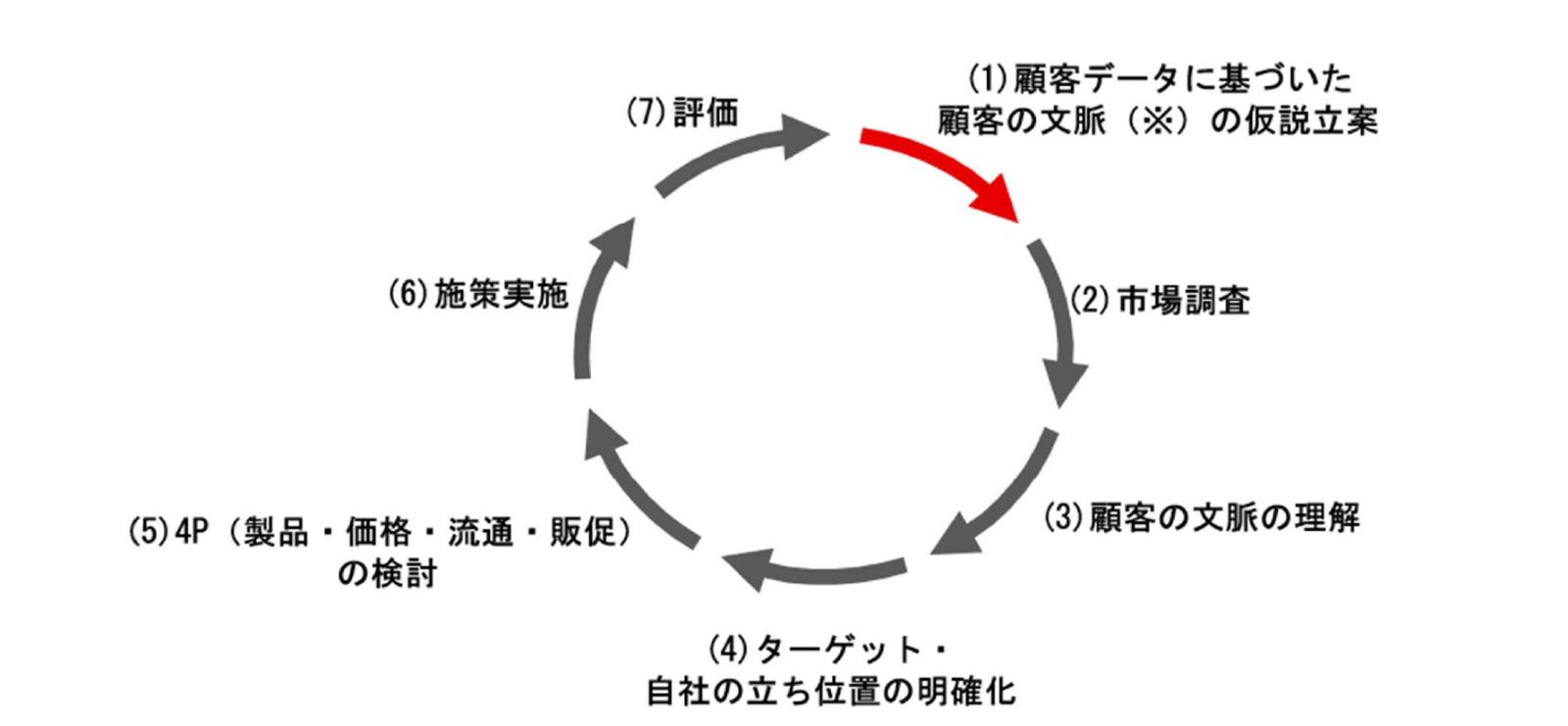

顧客の文脈を深く理解し、顧客視点を経営に取り入れるには、顧客データ起点経営を目指すべきと考えます。ここで指す顧客データとは、顧客にまつわるあらゆるデータを含んだものと定義します。勘や感覚に頼らず、データを起点とすることで、マーケティング・プロセスの質の向上が可能となります。顧客データ起点のマーケティングは、各プロセスにおいて活用場面があります。各プロセスのアクションは以下の通りです。

- (1)顧客データに基づき顧客の文脈に関する仮説を立てる

- (2)市場調査(消費者の行動観察などを含む)

- (3)仮説と市場調査を踏まえて顧客の文脈を理解する

- (4)ターゲット・自社の立ち位置の明確化

- (5)4P(製品・価格・流通・販促)の検討

- (6)施策の実施

- (7)評価

また、マーケティングと並ぶ企業活動の両輪であるイノベーションは、このプロセスの中でも特に(5)の段階で創出されると考えられます。

データ活用に向けて求められるデータ整備

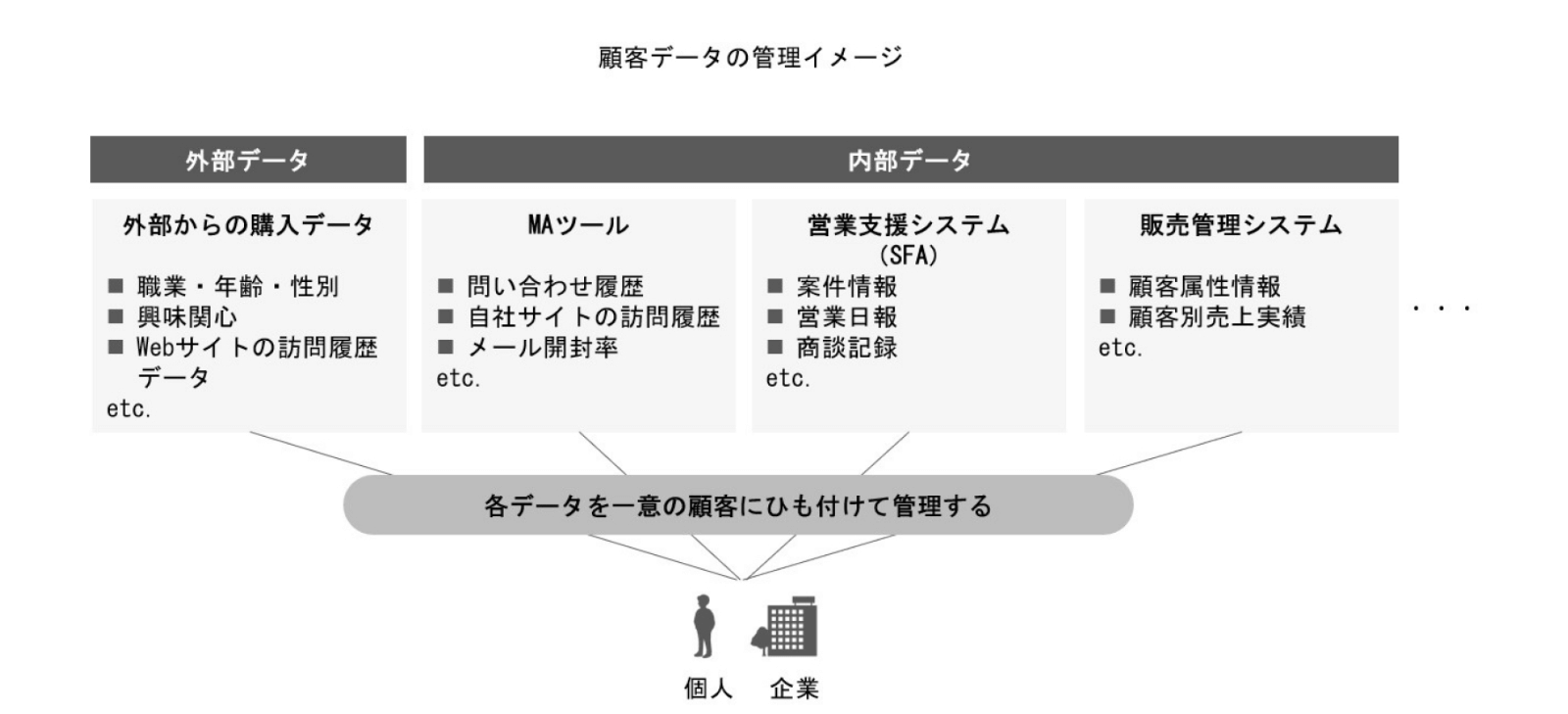

こうしたプロセスを実行する上で重要となるのは、顧客データが利活用しやすい形で整備されているかどうかです。顧客データは外部データと内部データに大別されます。内部データは通常、企業内の複数のシステムに分散して存在しています。これらを有効かつ効率的に活用するためには、一意の顧客にひも付けた統合的な管理を目指すべきです。そのためには、各システムのマスタ情報を整備する必要があります。

データ活用に向けて検討を進める際には、データそのものだけではなく、業務・システム・人材に関する複合的な課題が生じます。例えばマスタ管理についても、マスタ入力運用やシステムのマスタ構造・人材教育といった問題が絡んでいます。部署横断の課題であることも多いため、データ活用においては、経営トップの強いコミットメントと人材育成が鍵となるでしょう。

【関連資料】

DX実現に不可欠なデータ利活用その企画・検討を支援するサービス

データ利活用による業務改善・改革を支援するコンサルティングサービス

【関連レポート・コラム】

なぜ企業のデータ利活用は上手くいかないのか?

1 経済産業省「DXレポート~ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開~」 (最終確認日:2025/9/1)

2 独立行政法人 情報処理推進機構「DX動向2025」 (最終確認日:2025/8/13)

3 同「データ利活用・データスペースガイドブック 第2.0版」 (最終確認日:2025/9/1)

4 P.F.ドラッカー『現代の経営[上]』p.47

5 Peter F.Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices(New York: Harper&Row, 1973) p64~65

6 クレイトン・M・クリステンセン『ジョブ理論 イノベーションを予測可能にする消費のメカニズム』ハーパーコリンズ・ジャパン

7 村松潤一「価値共創マーケティングの対象領域と理論的基盤―サービスを基軸とした新たなマーケティング―」マーケティングジャーナル, 2017年37巻2号p.6~24

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームです。HR領域では日系ファーム最大級の陣容を擁し、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客さまの改革をご支援しています。調査研究・政策提言ではダイバーシティやWLB推進などの分野で豊富な研究実績を有しています。未来志向の発信を行い、企業・社会の持続的成長を牽引します。

https://www.murc.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント