DX戦略の視点

三菱UFJリサーチ&コンサルティング コンサルティング事業本部 デジタルイノベーションビジネスユニット 業務ITコンサルティング部 マネージャー 小澤 秀幸氏

デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation、以下DX)を駆使した業務改革が広がっている一方で、「その必要性を理解しているものの、どのようにすれば円滑に進められるかという点に課題を感じている」という経営者や責任者の声は少なくありません。ここには、「他の役員や各部門の合意形成が進まずDXを活用した業務改革が思うように推進できない」、「急ぎすぎると反対意見が出る可能性があるため、慎重になってしまい一歩を踏み出せない」という声もあります。つまり、DX推進においては、単にシステムを導入するだけではなく、組織全体の合意形成や変革への心理的ハードルを乗り越えるプロセス策定と実行が重要になるのです。そこで本コラムでは、DXを駆使した業務改革を円滑に進めるために求められる戦略的な視点についてお伝えします。

DXの言葉の定義

DXの戦略的視点を説明するにあたり、まずは本コラムにおけるDXの定義について説明します。DXにはさまざまな定義がありますが、本コラムでは調査を基にしたコメントとして「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」における以下の定義を採用します。「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション、DX)は、将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。」[ 1 ]

DXが求められる理由

なぜ、新たなデジタル技術を活用し、新たなビジネスモデルを変革することが求められるようになったのでしょうか。その理由の1つとして挙げられるのがビジネス環境の変化です。

デジタル時代を迎えた昨今、従来のように部分的に業務の一部を見直してデジタル技術を活用し、業務効率を向上させるだけでは、ビジネスに大きな効果をもたらしにくくなっています。

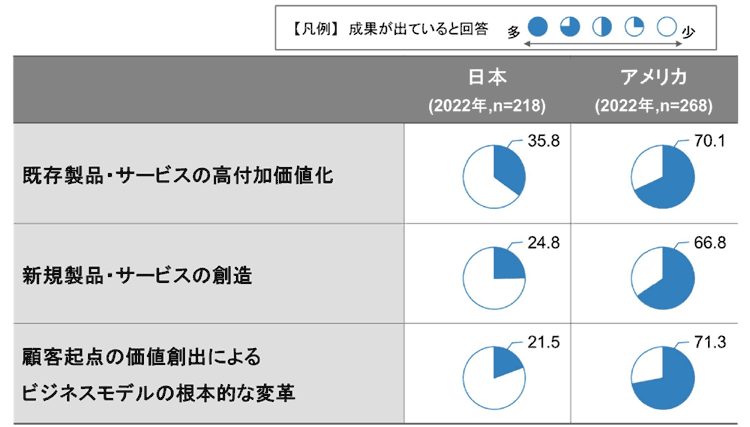

日米比較

日本と米国を比較すると、こうした背景を裏付ける根拠があります。IPA(情報処理推進機構)の調査レポート「DX動向2024」[ 2 ]によると、DXの取り組み内容と成果について日米を比較した際、「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」といった比較的取り組みやすい領域では、日米間で成果が出ている割合に大きな差が見られません。しかし、新製品やサービスの創出、価値創造の分野では、日本は米国に大きく溝をあけられています。日本ではDXの取り組みが、依然として成果創出の段階まで進み切れていないと考えられます。また、日本の中小企業では「DX に取り組むための知識や情報が不足している」、「自社がDX に取り組むメリットが分からない」という理由から、DXへの取り組みが進んでおらず、DXへ取り組む動機付けに課題があるとされています。

このことから、日本と米国の間には、DXにおけるビジネス変革の差があることが分かります。そして、この差が、日米の「儲ける力」の差が生まれる要因の1つであると考えられます。

日本政府の動き

2018年に経済産業省が発表したDXレポート2018[ 3 ]は、日本企業が急速に進展するテクノロジーに適応し、グローバル市場で競争力を維持するためには、迅速かつ積極的なデジタル化が必要であると指摘しています。中でも深刻な課題は、日本の中堅・大企業を中心に導入されていたレガシーシステムに起因する現象です。経済産業省はこれを単なるレガシーシステムの置き換えではなく、業務やビジネス全体の変革の機会と捉えるべきだと警鐘を鳴らしています。仮にこうした警鐘を無視しビジネス変革を行わなかった場合、企業は技術的負債を抱え、システムの維持が困難になる可能性があります。また、サイバーセキュリティーや災害対応力の低下により、システムトラブルやデータ滅失・流失などといったリスクが高まり、結果としてデジタル競争の敗者になると考えられます。

IPAは、DXの推進には経営トップが自ら変革を主導し、全社横断で組織的に取り組むことが不可欠であるとしています。そのため、経営陣によるDX戦略の明確化を提唱し、さらにDX戦略を推進するための体制構築、組織の立ち上げ、DX人材の確保・育成を推奨しています。

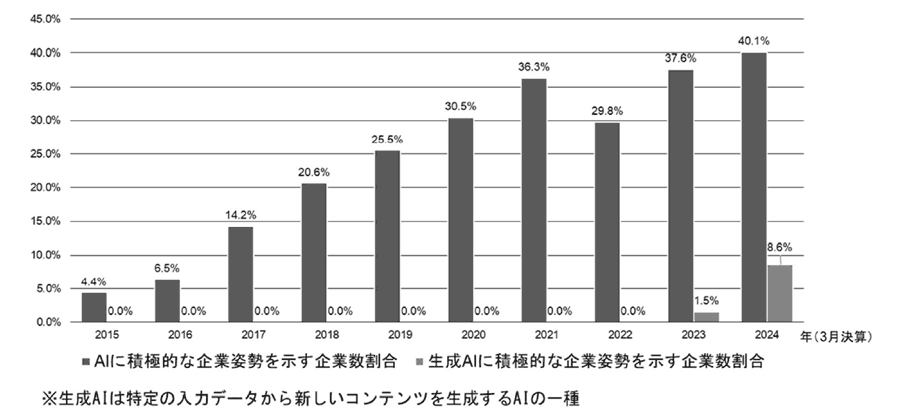

日本企業の動き

日本企業においてDXはいつから言及されるようになり、どの程度普及し、どんな傾向にあるのでしょうか。AIなどの先進技術に対する企業姿勢と企業価値および企業業績との関係を研究した小澤、光定、斎藤[ 4 ]によると、DXという言葉が上場企業の有価証券報告書に登場したのは2016年でした。そこから年々増加傾向にあり、2024年の調査では約40%の企業がAIやDXなどに言及しています(図表2参照)。

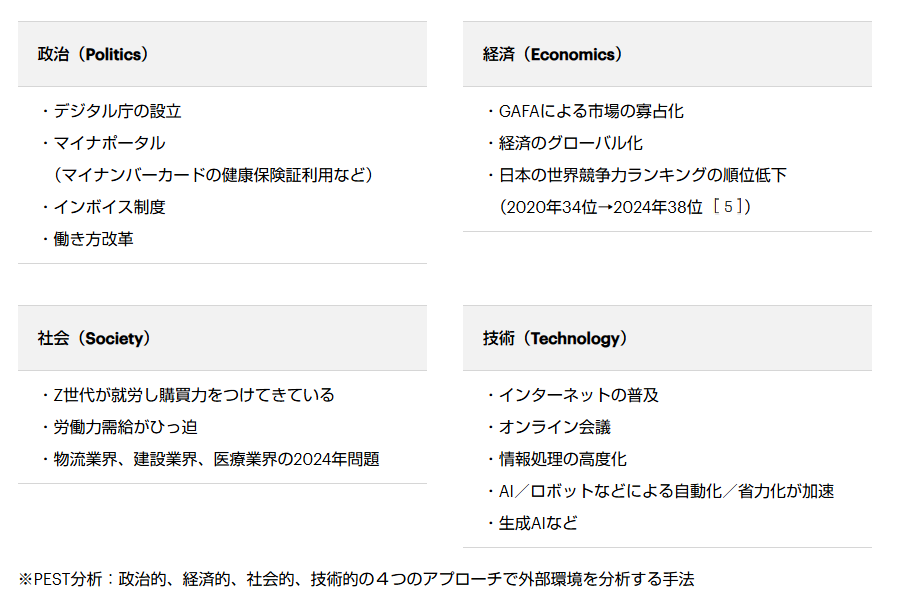

日本企業を取り巻く環境

ではなぜ、多くの日本企業がこうしたAIやDXに言及するようになったのでしょうか。その外部環境について、PEST分析を用いて多角的に分析します(図表3参照)。政治的な要因としては、デジタル庁の設立やマイナンバーカードの健康保険証利用、インボイス制度など政策がデジタル化を推進しています。経済面では、GAFAによる市場の寡占化や経済のグローバル化、日本の世界競争力ランキングの順位低下が見受けられます。社会環境としては、Z世代が就労を始め購買力を高めている一方で、労働力不足が深刻化しています。技術面では、インターネットの普及やオンライン会議の定着、情報処理技術の高度化、AIやロボット、生成AIなどの技術革新が急速に進展しています。このように、企業を取り巻く外部環境を多角的に見ても、もはやデジタル化を避けては通れない状況となっています。

DXがもたらしたビジネスモデルの経年変化と今後の予測

DXによって既存のビジネスに起きた経年変化と、今後の予測を見ていきましょう。例えば、情報機器のITインフラ市場では、PCサーバーやネットワーク機器のハードウェア中心の市場から、クラウドサービスの提供へのシフトが進んでいます。このような変化はITインフラ市場に限らず、さまざまな業種・業界で加速しています。こうした市場変化を理解するために、消費者行動の変化が早く、分かりやすい映像ソフト市場を例に挙げ、過去10年間のデータを見てみます。日本映像ソフト協会の調査「映像ソフト市場規模およびユーザー動向調査2023[ 6 ]」によると、2023年の映像ソフト市場は売上高が8,123億円(前年比104.9%)と増加しています。市場拡大を牽引しているのは、AmazonプライムビデオやNetflixなどの有料動画配信サービスで、売上高は2013年の597億円から2023年では5,991億円へと約10倍の規模に成長しています。これらのサービスは、「いつでも・どこでも・好きなだけ」音楽や映像を楽しめるデジタルコンテンツを提供し、消費者の生活スタイルを大きく変化させました。まさにDXを実現した代表的なビジネスモデルの一例といえるでしょう。一方で、TSUTAYAやGEOなどのレンタルビジネスは、2007年には3,604億円の市場規模でしたが、2023年では417億円と約8分の1にまで縮小しています。かつては物品を貸し出すレンタルサービスがセル販売を超えるほどの市場規模を誇りましたが、DXを実現した新しいサービスの台頭により、急速に衰退しています。この映像ソフト市場の変化は、DXによって市場構造が時間の経過とともに市場構造がどのように大きく変わるのかを示す事例です。このように時間軸を追って市場を見ていくと、DXを実現したビジネスモデルの破壊力がいかに大きいかがよく分かります。市場によっては変化のスピードに差はあれども、デジタルを活用したビジネスモデルへのシフトは今後も進むと予想されます。

以上のように、多角的な視点や経年変化を踏まえても、DXへの取り組みが現代の経営戦略において極めて重要であることが分かります。

日本の中小企業はDXへ取り組む動機付けに課題があるとされています。この課題を解決するためには、DXに関する勉強会を実施してDX推進の必要性を全社で共有することが必要です。本コラムが、DX勉強会などの資料としてお役に立てば幸いです。

【注釈】

[ 1 ]「令和2年閣議決定『世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画』」(2020年7月17日)https://www.moj.go.jp/content/001345317.pdf(最終確認日:2025/3/12)

[ 2 ]独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2024」(2024年6月)https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf(最終確認日:2025/3/12)

[ 3 ]経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」(2018年9月7日)https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf(最終確認日:2025/3/12)

[ 4 ]小澤,光定,斎藤,「AI 等の先進技術に対する企業姿勢と企業価値および企業業績との関係」,現代ファイナンス46巻,(2023年)

[ 5 ]IMD – International Institute for Management Development, “IMD WORLD COMPETITIVENESS BOOKLET 2024”, (2024年6月)https://www.investchile.gob.cl/wp-content/uploads/2024/08/Booklet_WCY_2024.pdf(最終確認日:2025/3/12)

[ 6 ]一般社団法人 日本映像ソフト協会,「映像ソフト市場規模およびユーザー動向調査2023」,(2024年4月)https://www.jva-net.or.jp/report/annual_2024_5-9.pdf(最終確認日:2025/3/12)

三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループのシンクタンク・コンサルティングファームです。HR領域では日系ファーム最大級の陣容を擁し、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客さまの改革をご支援しています。調査研究・政策提言ではダイバーシティやWLB推進などの分野で豊富な研究実績を有しています。未来志向の発信を行い、企業・社会の持続的成長を牽引します。

https://www.murc.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント