ブリリアント・ジャーク(優秀だけど嫌なヤツ)の罠

~優秀な人材さえ揃えば、高い成果が上げられるのか~

第一生命経済研究所 総合調査部 副主任研究員

髙宮 咲妃氏

1. ブリリアント・ジャーク(Brilliant Jerk)とは

ブリリアント・ジャークとは、「優秀で仕事はできるが、言動にトゲがあり、周囲に悪影響を与える、協調性の無い人材」のことを指し、「優秀(=Brilliant)」と「嫌なヤツ(=Jerk)」を組み合わせた造語である。米国の某世界的動画配信企業(以下、某社)が自社の採用サイトで、「ブリリアント・ジャークは受け入れない(不採用、もしくは解雇する)」として挙げたことで、一躍有名な言葉となった。ことITの世界では「優秀な人材は普通の人材よりも1,000倍価値がある」とも言われており、多くの学術的な研究でも、いわゆる優秀なパフォーマーは彼らの同僚よりも何倍も生産性が高く(Cole and Cole, 1973; Ernst, Leptien, and Vitt, 2000; Narin and Breitzman, 1995)、特に知識労働においては、彼らの能力と経験は、その他のパフォーマーや非人的資源では補うことができない資産である(Narin, 1993; Rosen, 1981)ことが明らかにされている。にも関わらず、某社は自社に必要な人材は、「優秀な人材で且つチームプレーヤー」であり、協調性の無いブリリアント・ジャークは「容認する会社はあるが、我々にとって、効果的なチームワークを維持するためのコストが高すぎる(Some companies tolerate them. For us, cost to effective teamwork is too high.)」として、まず採用時点で排除し、採用してしまった場合には「勇気をもって解雇する」としているのだ。

2. なぜ「チームワーク」が必要なのか

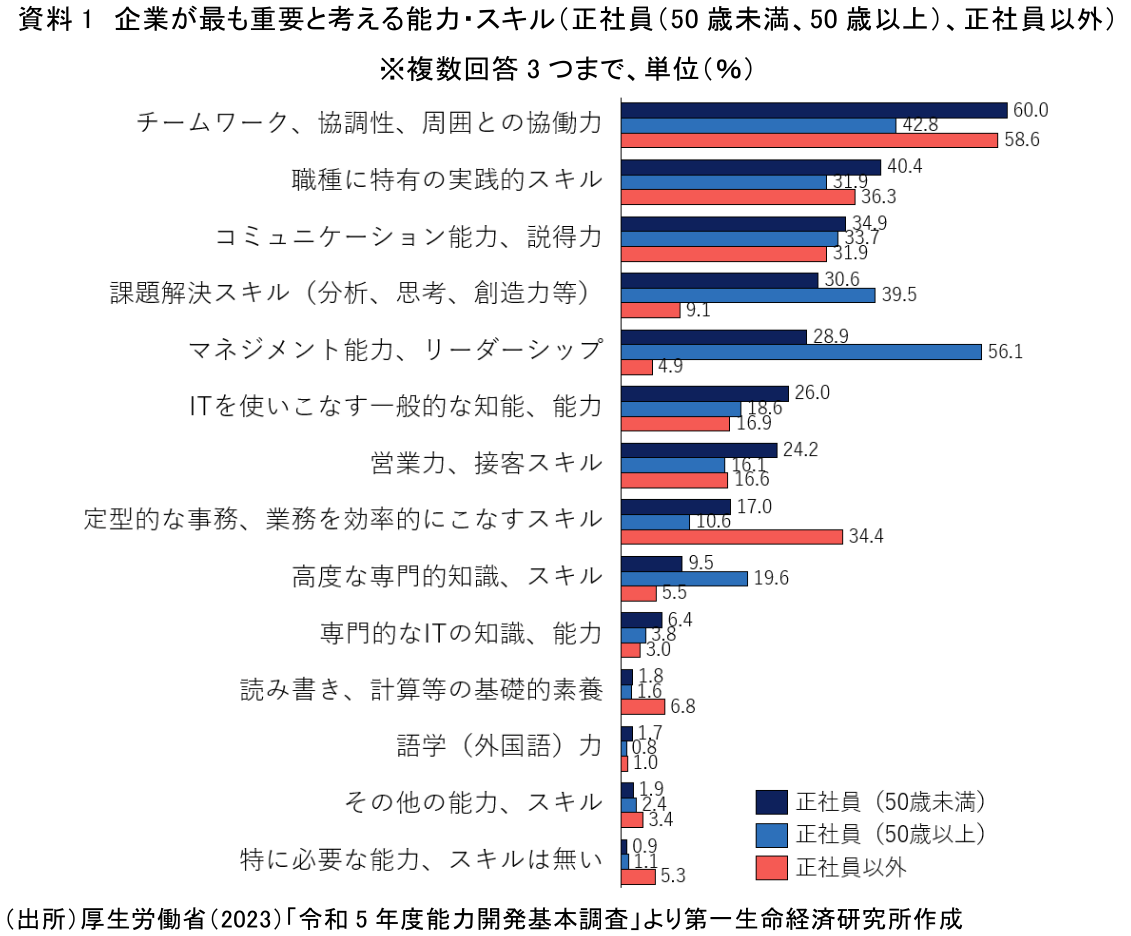

前段の某社が、欲しい人材として「チームプレーヤー」を挙げているように、日本でも多くの企業が「最も重要と考える能力・スキル」に「チームワーク、協調性、周囲との協働力」といったチームプレーヤーとしての能力を挙げている(資料1)。

たとえチームワークが無くとも優秀な人材さえ揃えば、高い成果を上げられるのではないかと考える人もいると思うが果たしてそうなのか。次に、これを調査した米国の研究成果を見てみる。

ウォール街の投資銀行に所属する799名のエクイティアナリストと254名の債券アナリストの離職率と転職前後のパフォーマンスを9年間にわたり調査した研究がある(B.Groysberg, et al., 2008)。研究対象となったアナリストは、機関投資家(投資運用会社、州の年金基金等)の評価をもとに毎年発表されるランキングの上位に入る、いわゆる「スターパフォーマー」と呼ばれる人材である。アナリストのスキルは、組織のサポートを超え、個人の能力に起因するとされている(Howard, 1967; Lurie, 1967; Institutional Investor, 1991)ため、労働市場では非常に転職しやすい職種だと認識されている。また、新しい企業に転職した後でも、アナリストは同じ財務モデルを実行し、同じ企業を追い、同じ顧客リストを維持し続ける(機関投資家は特定の投資銀行と排他的な関係を持っているわけではなく、同時に多数の銀行からリサーチレポートを受け取っている)ことから、転職前後のパフォーマンスを比較しやすいとされている。当該調査対象のアナリストは、より条件のよい競合他社へ毎年平均11.9%が転職しているものの、転職先での業績は元の職場より低下する傾向にあり、転職による低下効果は最低5年継続するという結果が明らかとなった。一方で、転職先でも業績の下がらなかった人たちが一部存在し、その要因を調査したところ、その人たちは個人ではなく「チーム全体」で転職していたことがわかった。

アナリストの仕事は、その職務の特性上、また個人でランキングされることからも推察されるように、一見すると、個人の高い能力のみが必要とされると思われがちである。しかし実際は、異なる。アナリストに限らず個人プレーが多いと思われる職務であっても、同僚のチーム間の協力が重要であり、そのチームワークが機能した結果、より高い成果を出すことができているといえるだろう。

3. ブリリアント・ジャークを無効化する人材は育成可能

冒頭で紹介した某社では、ブリリアント・ジャークに対して「そもそも社内に所属させない」という対処をしているが、解雇規制が厳しい日本企業では現実的ではない。では、我々がこの「ブリリアント・ジャーク問題」に直面したとき、どう対応すればいいのだろうか。

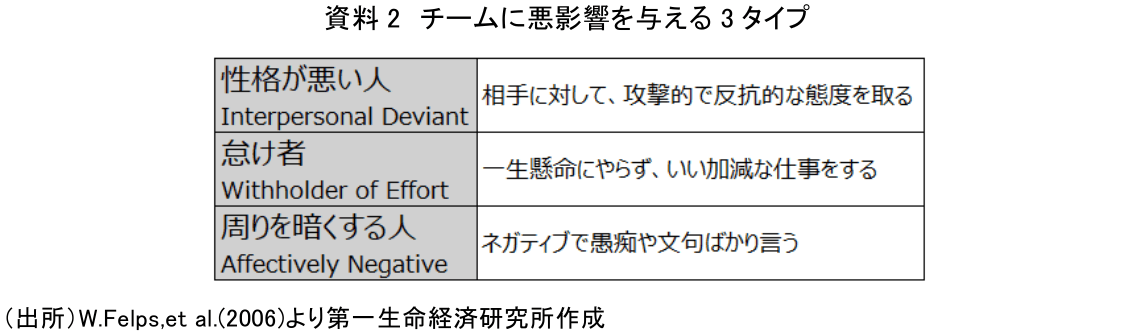

有名な実験に「腐ったリンゴの実験」というものがある(W.Felps,et al., 2006)。チームに悪影響を与える典型的な3タイプ(資料2)を想定し、演技力の高い人物にその役目を演じさせ、44名の組織内で組織の生産性にどの程度影響を与えたかを調査した。その結果、タイプに関わらず生産性が30~40%低下することが明らかとなった。

ブリリアント・ジャークは上記タイプのいわゆる「性格が悪い人」に該当すると考えられ、組織の生産性を30~40%低下させ得る人物と推察される。しかし、実験はここでは終わらない。たとえ組織に悪影響を与える人物(腐ったリンゴ)がいたとしても、それを中和する人物を参加させることで、組織のパフォーマンスを維持できることもわかった。中和する人物(いわゆる美味しいリンゴ)は、リーダーではなく、一般メンバーの一人である。そして暴言等の「腐ったリンゴ」の行動に対して注意したり対抗したりしない。その代わり、メンバーが暴言を吐いたりすると、身を乗り出して笑顔になって場を和やかにしたり、他のメンバーに簡単な質問を聞いて、それを熱心に傾聴したりする。そうしたことにより、一人ひとりの心を開き、暴言等が打ち消され、他のメンバーへの「腐り」の伝播が止まるのだ。

このような「美味しいリンゴ」の行動、いわゆる場の安心感を醸成する態度には「交流へのエネルギー」「個人の尊重」「未来志向」といった3つの特徴があることがわかっている(Pentland,2014)(資料3)。

具体的な行動としては、物理的な距離の近さ、アイコンタクト、相手と同じ動作をする、順番に話を振るなど相手を気にかける、ボディランゲージといった行動である。組織のなかで「場の安心感」を醸成することはとても難しく、前述の実験の例のように、「腐ったリンゴ」役がたった1人いるだけで、「場の安心感」はすぐ壊れてしまう。組織のなかに「美味しいリンゴ」を増やすこと、また同時に自分自身が「美味しいリンゴ」となることで、ブリリアント・ジャークを無効化し、組織の生産性につなげられるのではないだろうか。日本企業において、現段階では「美味しいリンゴ」人材を評価するようなシステムは確立されていないが、海外では、社内文化への適合度(Culture Fit)を評価し、傾聴や共感的なボディランゲージ等の社員同士のコミュニケーションの質を評価基準に盛り込んでいる企業の事例もある。日本企業でもこのような人材を増やすべく、評価制度の見直し等が求められる。

【参考文献】

- 厚生労働省(2023)「令和5年度能力開発基本調査」

- Daniel Coyle (2018)「THE CULTURE CODE 最強チームをつくる方法」

- Boris Groysberg, Linda-Eling Lee, and Ashish Nanda(2008) “Can They Take It with Them? The Portability of Star Knowledge Worker's Performance”

- Cole J. R., Cole S. (1973) “Social stratification in science. University of Chicago Press, Chicago”

- Ernst H., Leptien C., Vitt J.(2000) “Inventors are not alike: The distribution of patenting output among industrial R&D personnel”

- Howard G. G. (1967)“ What Makes a Good Analyst? Well...”

- Institutional Investor(1991) “The 1991 All-America Fixed Income Research Team”

- Lurie S. B. (1967) “What makes a good analyst?”

- Narin F.(1993) “Technology indicators and corporate strategy”

- Narin F., Breitzman A. (1995) “ Inventive productivity”

- Pentland, Alex. (2014) “Social Physics”

- Rosen S.(1981) “The Economics of Superstars”

- W.Felps, T.Mitchell, and E. Byington(2006)“How, When, and Why Bad Apples Spoil the Barrel:Negative Group Member and Dysfunctional Groups”

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント