日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー

名古屋鉄道の「介護離職ゼロ」に向けた挑戦

「まずは気軽に相談してほしい」という、

人事部からのメッセージ

愛知・岐阜を中心に、大手私鉄として地域の発展に貢献してきた名古屋鉄道。同社は、50歳以上の従業員が半数を占めるため、「身近に介護が必要な親族がいる」従業員が2割を超える課題に直面していました。そこで人事部は「介護離職ゼロ」を目標に掲げ、法定を大きく上回る手厚い介護支援プログラムを構築。その取り組みが評価され、日本の人事部「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞を受賞しました。鉄道現場の特殊な働き方をふまえて、どのような制度を設計したのでしょうか。人事戦略担当の岩田幹さん、本間貴子さん、人財活躍推進担当の中村拓夢さん、林遼太郎さんの4名にお話を伺いました。

「HRアワード」の詳細はこちら

- 岩田 幹(いわた かん)さん

- 名古屋鉄道株式会社 人事部 人事戦略担当 課長

- 本間 貴子(ほんま たかこ)さん

- 名古屋鉄道株式会社 人事部 人事戦略担当 アシスタントマネージャー

- 中村 拓夢(なかむら たくむ)さん

- 名古屋鉄道株式会社 人事部 人財活躍推進担当 アシスタントマネージャー

- 林 遼太郎(はやし りょうたろう)さん

- 名古屋鉄道株式会社 人事部 人財活躍推進担当 シニアアソシエイト

従業員の「安心」を最大化する、日本最高水準の介護支援プログラム

「HRアワード2025」企業人事部門 優秀賞の受賞、誠におめでとうございます。感想をお聞かせください。

岩田:当社の取り組みを、全国の人事パーソンや選考委員の皆さまに評価していただいたことを、大変うれしく思います。当社に限らず、多くの日本企業が介護の課題に直面していますが、支援が十分に行き届いているとは言えません。このたびの受賞で介護支援の重要性に光が当たったことに、大きな意義を感じています。

介護支援に本格的に取り組むことになった理由について、お聞かせください。

岩田:地域に密着した鉄道事業を展開する当社にとって、高齢者が暮らしやすいまちづくりは重要な使命の一つです。全車掌と駅員を合わせた約2000人を「認知症サポーター」として養成したり、高齢者支援会社「名鉄ライフサポート」を設立したりするなど、地域に向けた活動を進めてきました。一方で、現場からは「介護と仕事の両立は、社内でも大きな課題だ」という声が聞こえるようになったのです。

本間:当社の人員の半数以上は50歳以上です。特に現場には、駅員や乗務員として、ベテランの従業員が多く在籍しています。親や親族の介護が現実的な問題として顕在化するのが、50歳以上の世代です。

社内の実態をとらえるために、まずはアンケートを行ったと伺いました。

本間:2023年度に実施した社内調査では、「身近に介護が必要な親族がいる」と答えた従業員が、約4500人中1000人以上いました。2割を超えていたのは大きな驚きであり、支援に力を入れていくべきだと強く感じました。

岩田:調査以前に、介護を事由とした退職者は年間5人程度でした。しかし、調査結果からすると、介護を会社に相談できずにやむを得ず退職した「隠れ介護者」が相当な人数いると考えられました。介護は「家庭の事情」であり、周囲に伝えづらい難しさがあります。

中村:職場の中核を担う世代の離職は、会社にとって大きなマイナスです。介護と仕事の両立は、従業員にとっても、会社にとっても重要課題であると捉え、「介護離職ゼロ」をKPIとして掲げ、制度の拡充に踏み切りました。

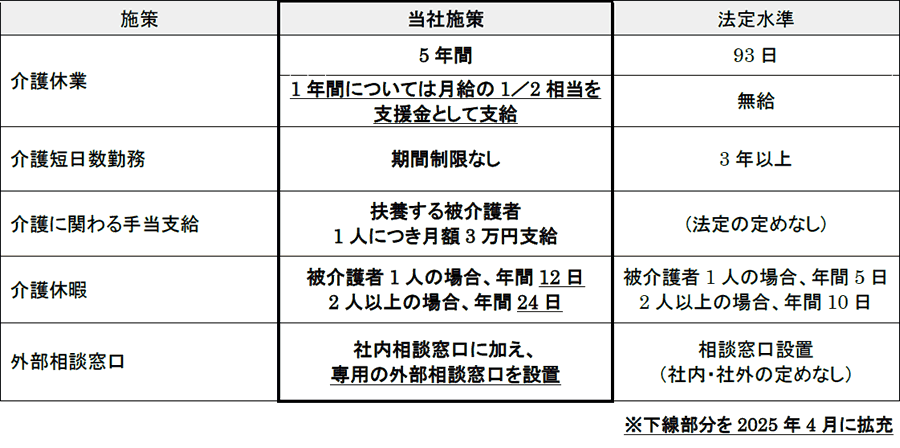

具体的にどのような制度を拡充したのでしょうか。

岩田:2023年に、休業制度の骨子を固めました。介護休業を1年(法定は93日)から5年に延長し、介護短日数勤務の期間を法定の3年から無制限としました。いずれも法定を大幅に上回る水準です。

本間:2024年には、介護をする従業員の経済的不安を解消するため、要支援・要介護者を扶養する従業員に月額3万円の手当の支給を開始しました。

林:2025年には、介護休業期間中の経済面の支援をさらに手厚くすべく、法定の給付金に加えて、1年間は給与の2分の1を補償する会社独自の制度を新設しました。さらに、より柔軟に休暇を取得できるよう、介護休暇を法定の5日から12日に拡大しました。

経済的支援や休業・休暇の整備などのハード面に加え、マネジャー向けのマニュアルや相談窓口などソフト面の施策も整備し、当社の介護支援は「フルパッケージ」といえるレベルに到達したと考えています。

鉄道現場の「特殊な勤務形態」と介護の「不規則性」のマッチング

制度を設計する上で、社内ではどのような議論をしたのでしょうか。

岩田:外部の専門機関(社会福祉協議会)の意見も取り入れながら、議論を進めていきました。例えば、当初は介護休業の期間を無制限にしたいという思いもありましたが、人事制度として休業を無制限にすることは労務管理上、非現実的です。

何年で線引きをすれば適切かを話し合い、専門機関からは「介護は人によって状況がさまざまだが、5年程度の休業期間があればカバーできる」という話をいただきました。長期化する在宅介護などにも対応できる、実態に即した制度になっています。

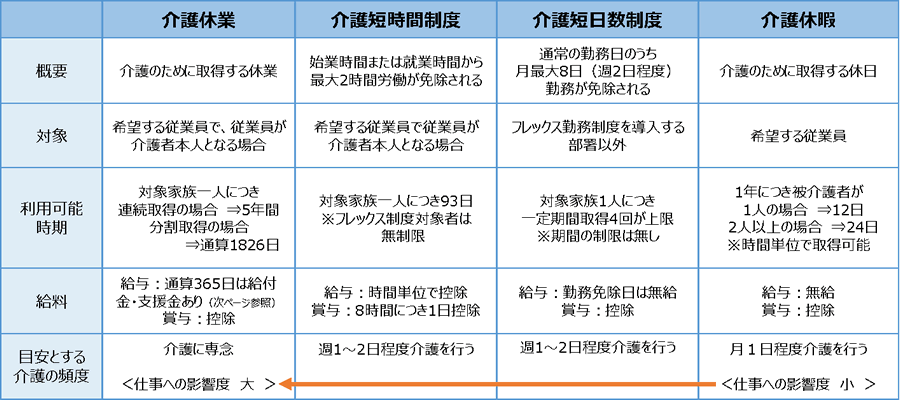

多くの企業で導入される「短時間勤務制度」が、鉄道乗務員の方には適さなかったとも伺いました。どのように対応したのでしょうか。

岩田:鉄道乗務員の勤務時間は、一般的な会社員とは異なります。昼に出勤して終電近くまで乗務し、宿泊施設で1泊して翌朝から昼まで乗務する、といった勤務が当たり前です。「短時間勤務制度」では、勤務のサイクルの途中で中抜けをすることになりますので、鉄道乗務員の勤務には短時間勤務が上手く合わないところもあるんです。

本間:育児の場合は、毎日9時から16時まで働き、同じ時間に保育園の送り迎えをするなど、スケジュールが決まっているため、「短時間勤務制度」が使いやすい。しかし、介護はそうはいきません。介護のスケジュールはケアマネジャーが作成しますが、日によって家族の介護を必要とする時間がバラバラです。一日中介護が必要な日もあれば、デイサービスを利用して数時間の介護で済む日もあるなど、不規則です。

岩田:状況を踏まえて検討した結果、毎日決まった時間に働く「短時間勤務制度」よりも、1日単位で休暇が取れる「短日数勤務制度」のほうが、当社の実態に合うと判断しました。「短日数勤務制度」であれば、代替要員を手配するハードルも下がります。鉄道現場の特殊な勤務実態と、介護の不規則な実態を踏まえて、短日数勤務の期間を無制限にすることで対応しています。

制度の拡充にあたり、従業員とはどのような対話があったのでしょうか。

林:介護休業を取得している従業員が勤務する駅に人事部の担当者が出向いて、一対一のヒアリングを行いました。実際に制度を使っている従業員に、どのように休暇や休業を活用しているかを具体的に聞いたのです。その結果、「来週は、水曜日の午前中だけ休む必要がある」など、不規則で突発的な休みのニーズが多いことが分かりました。

中村:「介護休暇」を使い切っても、他の制度を活用しない従業員がいることも判明しました。短日数勤務制度を使用するほどの状況ではないけれど、「半日だけ」「1日だけ」休みたいというケースが多かったのです。

こうした声を吸い上げ、法定5日の介護休暇を12日に拡大しました。月1回程度、介護のための休暇を取りたいというニーズに応えるためです。被介護者が二人以上の場合は、取得できる日数を24日にしています。

岩田:介護休暇の拡充は、現場の声を受けて実現したものです。実態に合わせて、制度を柔軟に拡張する姿勢を大切にしています。制度がないから無理だと諦めるのではなく、まずは相談してほしいですね。

ソフト面の支援で、誰でも気軽に相談できる環境を醸成

従業員の心理的な不安に寄り添う、ソフト面の支援についてお聞かせください。

林:介護は突然始まります。その時に頭が真っ白になってしまう従業員を、いかにサポートするかが重要でした。そこで、社内と社外に二重の相談窓口を設けています。

中村:社内の相談窓口は、私たち人事部です。会社の制度について詳しく説明したり、どのように制度を活用すればよいかを一緒に考えたりします。一方で、介護の問題はプライベートな側面が非常に強く、「職場の上司や人事部には話しづらい」と感じる従業員も少なくありません。そこで、匿名で相談できる外部の相談窓口も用意しています。24時間365日利用が可能です。

外部の相談窓口では、どのような相談に対応しているのでしょうか。

本間:外部の相談窓口には、医師、看護師、ケアマネジャーなどの専門家が常駐しています。「最近、親に認知症の症状がみられるが、どう対応したら良いのかわからない」といった初期段階の相談から、行政サービスに関する相談まで、幅広く対応しています。

林:会社の制度に関する相談ではなく「介護に直面したけれど、誰に何を相談したらいいか分からない」という、いわば「駆け込み寺」のような役割を果たしています。会社とは全く関係のない第三者に話すことで、気持ちを整理し、次の行動を決める助けになっていると考えています。

中村:外部の相談窓口の利用状況は、月10件程度です。社内の窓口は月2~3件なので、外部の方が多く利用されています。上司に相談することを躊躇している従業員の心理的なハードルを下げている証拠だと認識しています。

「わかりやすさ」と「自分ごと化」で制度の浸透を加速

相談窓口の利用状況や現場からのフィードバックを、どのように生かしているのでしょうか。

林:さまざまな従業員の声を踏まえて『両立ガイドブック』を作成しました。これまで介護に関する制度は、就業規則の「規約」として書かれているだけでした。ガイドブックでは、現場での制度浸透と利用促進のため、「わかりやすさ」を追求しています。従業員が困った時にこれを見ればわかるように、複雑な制度をかみ砕いて表現しています。

中村:「わかりやすさ」の追求は、ガイドブックにとどまりません。現在は、会社の制度や行政サービスを案内してくれるAIチャットボットを開発中です。スマートフォンなどから「介護が必要になった。どうしたらいいか」と入力すると答えてくれるものです。

AIチャットボットは、人事部のデジタル活用プロジェクトの一環として進めている取り組みです。介護の制度が複雑なため、デジタル化によって「誰でも、いつでも、すぐに」必要な情報にアクセスできる環境を整えたいと考えています。

「隠れ介護者」を顕在化させ、会社全体で介護支援の風土を醸成していくためには、全社的な意識改革も重要です。どのように取り組んでいますか。

岩田:介護は、自分が当事者にならないと、関心を持ちづらいものです。当社では40代の従業員が対象の階層別研修で、「介護」に関する講座を実施しています。

本間:40代は、自身の親が介護を必要とし始める世代です。研修では「いつか必ず来る未来」として介護の現実を伝え、いざ直面した時にパニックにならないよう、当社の制度や国の制度について知ってほしいと伝えています。

中村:制度を一方的に説明するだけでなく、自分ごととして考えるきっかけを提供することが重要だと考えました。研修を受けた従業員からは、「家族と介護について話すきっかけになった」といった声も聞いています。

人事部の姿勢が従業員の安心感を生む

施策による具体的な成果や、従業員の方々の変化についてお聞かせください。

岩田:介護休業と短日数勤務制度の利用者はそれぞれ5人程度で、介護手当は約100人の従業員が支給を受けています。具体的なケースとして、遠方の両親を介護している従業員が短日数勤務制度を活用することで、離職防止につながりました。

本間:何よりも大きな成果は、従業員の会社に対する見方が変わってきたことです。匿名の従業員アンケートでも「将来的に介護が必要になっても、制度があるから安心できる」といった声が寄せられています。今、この瞬間に困っている人を支援するだけでなく、当社で働くことの安心感が醸成できてきたと感じています。

林:ソフト面での成果も重要です。気軽に相談できる外部の相談窓口が常設されていることで、従業員の安心につながっていると感じています。また、従業員から「最近、会社の姿勢が変わった」という声を聞くことや、総務担当者から「今の制度では対応できないが、こういった困りごとがある」という相談をうける機会も増えました。会社への期待値が高まっていることを実感しています。

岩田:「会社の制度にないから無理」と従業員が諦めるのではなく、「まずは人事部に相談してみよう」という雰囲気も醸成されつつあると感じています。介護は個別性が高く、どれだけ制度を拡充しても、全てをカバーすることは不可能です。だからこそ、個別の状況をヒアリングし、最大限の支援をする人事部の姿勢が、従業員の安心感につながり、「介護離職ゼロ」の実現に近づくと考えています。

介護支援に関して、今後の展望をお聞かせください。

林:今後は、社内外への介護支援の取り組みを継続的に発信することで、社内への浸透をさらに進めていきます。誰もが会社に介護のことを相談でき、従業員が互いに助け合う風土を醸成していきたいと考えています。

岩田:地域密着の鉄道事業を展開する当社にとって、誰もが住みやすい街づくりは使命です。同様に、人事部にとって、従業員とその家族が安心して働ける会社づくりは使命だと考えています。今後も介護の課題について、従業員一人ひとりに寄り添った取り組みを続け、「介護離職ゼロ」を目指していきます。

(取材:2025年10月6日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント