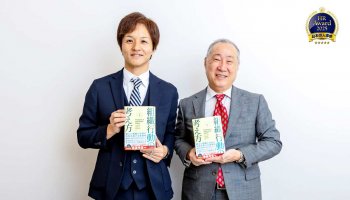

日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー

企業人事部門 最優秀個人賞 受賞

CHROに求められるのは

制度の設計ではなく「関係性の土壌」を育むこと

YKK AP 西田政之氏が語る“組織の気象予報士”としての

人事哲学

YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO

西田 政之さん

人事制度は、本当に「設計」するものなのだろうか――。KPIを追い、精緻な仕組みを構築しても、現場の空気はなぜか変わらない。多くの人事パーソンが抱く根源的な問いに、全く新しい視点から光を当てるのが、YKK AP株式会社 専務執行役員CHROの西田政之さんです。金融界から転身し、数々の企業で人事の変革をリードしてきた西田さんは、「制度作りの前にまず『関係性の土壌』を育むべき」と語ります。自らを「問いに生きる人間」「組織の気象予報士」だという西田さん。さまざまな企業で人事の要職を務めてきた実績が評価され、日本の人事部「HRアワード2025」では、企業人事部門 最優秀個人賞に輝きました。そのキャリアの原点と、人事の本質を問う“西田流”人事哲学に迫ります。

- 西田 政之さん

- YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO

にしだ・まさゆき/1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー等を経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じ、人事・経営分野へ。同社取締役COOを経て、2015年にライフネット生命保険株式会社取締役副社長兼CHROに就任。以後、株式会社カインズ、株式会社ブレインパッドでCHROを歴任し、2025年6月より現職。

邂逅に導かれたキャリアの原点。金融の世界で芽生えた「問い」が人事への扉を開いた

「HRアワード2025」企業人事部門 最優秀個人賞の受賞、おめでとうございます。受賞された感想をお聞かせください。

正直に言うと、最初にご連絡をいただいたときは「本当に自分でいいのか?」と驚きました。今回の受賞は、私個人というよりも、人や組織を信じて育む“土壌づくり”そのものが評価されたのだと感じています。

人事の仕事は、派手な成果よりも目に見えにくい関係性や文化を耕していく営みです。信頼や理念といったものは損益計算書には出てきませんが、会社の寿命を延ばすのはむしろそうした「見えない力」だと思っています。

そう考えると、今回の受賞は「見えないものを大事にする姿勢を、これからも続けていいんだ」という後押しだと受け止めています。YKK精神である「善の巡環」を、社員一人ひとりが実感できる場づくりを、これからも楽しみながら続けていきたいですね。

西田さんはさまざまな企業でCHROを務めてこられましたが、CHROの役割をどのように捉えていらっしゃいますか。

少し格好つけた言い方になりますが、私は「問いに生きる人間」だと考えています。CHROという役割は、組織に「問い」を差し出す生き方そのものだ、と。その「問い」とは、まだ言葉にならない未来との対話であったり、組織の中に存在する違和感であったり、あるいは凝り固まった関係性を編み直すための装置であったりします。

ですから、人事制度を設計する前に、まず「関係性の土壌を育む」ことが何よりも重要です。土壌を育むためには、現場へ行き、その場の空気を読み、気温や湿度の変化を肌で感じ取らなければなりません。その意味で、私はCHROを「組織の気象予報士」と定義しています。経営の役割が船の舵を取ることだとすれば、CHROの役割は風の動きを読み、人の声にならない声や、データに映らない感情のゆらぎを言葉に変換していくことです。

「組織の気象予報士」として、具体的にはどのようなことを意識されているのでしょうか。

その本質を追求するため、私は常に現場を重視し、いつでも誰でも対話ができるようドアを開け、自分自身の感性を磨き続けることを大切にしています。YKK APは窓やドアの会社ですが、まさに「窓を開けて風通しを良くする」ことが求められていると感じています。

着任してから1ヵ月ちょっとで約70人の役員や幹部社員と1時間ずつの1on1を終え、これから工場や支社、海外の拠点を回る予定です。これは私が人事としてこれまでも一貫して続けてきたこと。リモートの画面越しでは伝わらない雰囲気や、前後の文脈にある機微は、現場に行かなければ感じ取ることができません。

その哲学は、西田さんのユニークなキャリアパスと深く関係しているように感じます。金融業界から人事の世界へと、大きなキャリアチェンジをされていますが、その原点には何があったのでしょうか。

私のキャリアは、振り返れば「邂逅(かいこう)」に導かれたものだと言えます。キャリアの前半は金融、後半は人事。40歳で大きなキャリアチェンジを経験しました。「四十にして惑わず」と言いますが、私は「四十にして、大いに惑った」のです。そして、その惑いの中から生まれた「問い」と真剣に向き合ったことが、転機となりました。

金融は、経済を回す血液としての重要な役割を担っています。しかし、私がその世界で目の当たりにしたのは、「社会のため」という建前と、「金もうけ」という本音との間にある大きなギャップでした。自らが果たしている役割の意義に疑問を抱き、自分もそのシステムに加担しているだけではないかという疑念が生じたのです。

そんな中で私の背中を押してくれたのが、人と人との偶然の出会いを意味する「邂逅」という言葉でした。当時、外資系の人事コンサルティング会社のマーサーの社長を務めていた柴田励司さんとの出会いが、まさにそれです。柴田さんからお誘いを受け、人事の世界へ飛び込むことを決意しました。

金融と人事では、仕事の本質が大きく異なりそうです。

その通りです。結果が数値で明確に表れる金融の世界とは異なり、人事の世界には絶対的な正解が存在しません。人と向き合う仕事であるがゆえに、常にモヤモヤとした葛藤を抱えることになります。しかし、そのモヤモヤの中から答えを探し求めるプロセスに、私は面白さと仕事としての深い意義を感じることができました。

マーサーでコンサルタントとして働き始めて気づいたのは、人事とは「正解を持ち込む仕事」ではなく、「クライアントと共に問いを育てる仕事」なのだということでした。「フェアとは一体何だろうか」「納得感はどこから生まれるのか」。その答えは、会社ごとに全く異なります。

例えば、コンピテンシー評価やジョブ型人事制度といった流行の手法を導入しても、うまくいく会社とうまくいかない会社がある。同じものを提供しているのに、結果が全く違うのです。そこで初めて、「フェアとは誰が決めるのだろう」という本質的な問いが立ちました。フレームワークを型にはめるのではなく、対話を起点に問いを深めていく。その経験が、私の人事観の礎となりました。

「DIY HR®」の挑戦でつかんだ、構造よりも大切な“物語”の力

コンサルタントとして外から企業を見る立場から、事業会社のCHROとして中に深く入り込む立場へと変わられます。そこでは、どのような「問い」と巡り合ったのでしょうか。

マーサーの後、ライフネット生命で副社長、カインズで人事改革、ブレインパッドで人材戦略構築、ジャパン・アクティベーション・キャピタルで投資ファンド型CHROの経験を経て、現在はYKK APで人と組織の未来を編み直すことに挑戦しています。今言えることは、これまでのキャリアはすべて“問い”を育てる旅だった、ということです。

特にカインズでの経験は、私にとって大きな発見の連続でした。現場で社員と1on1を繰り返す中で見えてきたのは、立派な人事制度は存在しているけれど、それが必ずしも人のモチベーションにつながっていない、という現実です。あるベテラン社員から「この会社は、僕が何に情熱を注いでいるのかを知らない気がする」という言葉を聞いたとき、評価制度の問題ではなく、会社と社員の「関係性」の問題なのだと気づかされました。

そこで立ち上げたのが、「DIY HR®」というプロジェクトでした。一人ひとりがキャリアや学び、働き方を自分らしく楽しみながら形にしていこうという思想のもと、人事部が商標登録までして、このコンセプトを掲げました。職種別の新人事制度、企業内大学、学びの文化を醸成する社内ラジオ、部門公募や社内副業制度など、多くの施策を次々と実行し、結果として『日本の人事部』が主催する「HRアワード2022」で企業人事部門最優秀賞を受賞。人事部門が社内の人気部署になるという、うれしい成果も生まれました。

今振り返ると、あれは単なる構造改革ではなく、「物語改革」だったのだと思います。社員一人ひとりが「自分ごと」としてワクワクしながら組織に関わるための仕掛けを、皆で紡いでいく。その挑戦こそが、「DIY HR®」の本質でした。

「物語」という言葉が印象的です。制度を浸透させる上で、ストーリーテリングを非常に重視されているのですね。

はい。人事戦略をパワーポイントで作るだけでなく、必ず5分程度で読めるナラティブ(物語)としても書き起こすようにしています。人の脳は、単発の言葉を記憶するのが苦手です。しかし、物語として紡がれることで、理解が深まり、記憶に残りやすくなります。一橋大学の楠木建先生が指摘されているように、戦略にはストーリーが不可欠なのです。

ただ、この重要性を理解してもらうことは簡単ではありません。「こんな長い文章、誰も読みませんよ」と言われることもあります。しかし、私は実践し続けています。

今回、YKK APに入社するにあたっても、1万3000字に及ぶ自己開示のブログを執筆し、5回に分けてWEB社内報で公開しました。自身の恥ずかしい失敗談なども含めて、ありのままをストーリーとして伝える。すると、社内で「ブログ読んでいますよ」と声をかけてくれる社員が現れ、自発的に1on1を申し込んでくれるようにもなりました。面白いと思ってもらうコツは、自分の未完を正直に示すことかもしれません。自分の物語を開示し、伝えることが、信頼関係を築く第一歩になると確信しています。

社員は制度では動かず、人事との信頼関係が構築できて初めて動く

数々の経験を経て、西田さんが確立された「人事観」について、さらに詳しくお聞かせください。

私が大切にしている価値観は、三つあります。一つ目は、「人を動かす前に、意味を問う」こと。二つ目は、「関係の質(信頼)が、制度の効力を決める」こと。そして三つ目が、「正解よりも、問いを共有する」ことです。

評価制度も組織開発も、数値や構造だけでは人は動きません。人事とは「関係性の土壌」を育む園芸家のようなもの。良い種(人)があっても、土が痩せていれば芽は出ないのです。私はこの考え方を、社会活動で出会った「リジェネラティブ農業(不耕起を含む生態系再生型の農法)」から学びました。一般的な農業が、雑草を抜き、土を耕して作物を育てるのに対し、リジェネラティブ農業は土を耕さず、雑草や土の中の微生物が持つ生命力をそのまま生かして作物を育てます。人も組織も同じで、管理し、整えることだけが育成ではありません。むしろ、信じて待ち、生きた土壌を育むというあり方こそが、人事の本質ではないかと感じています。

評価制度を「人を測る道具」から「組織の自己理解を深める対話装置」へと進化させること。数値よりも物語。そして、その人がどんな情熱を抱いているのかを理解し合うことが、真の“納得”を生むのだと思います。

人は制度では動かず、人事との信頼関係が構築できてこそ初めて動く、ということです。そのためには見せかけだけではなく、心の底から社員の自律を信じ、会社都合ではないキャリア支援をしていく必要があります。そこに嘘がないときはじめて、信頼が成立します。正解を言うのではなく、問いを共有し、お互いにモヤモヤしながら、一緒に向き合っていく。その過程を通じて双方が成長していくのだと思います。

| 視点 | 古い人事観 | 西田流人事観 |

|---|---|---|

| 制度 | 設計=完成品 | 設計=土壌整備・発酵の仕掛け |

| 評価制度 | 能力・成果を測るツール | 組織と個人が関係性と意味付けを点検する鏡 |

| 組織像 | 構造が整った均質な集団 | ズレと余白を許容し合うしなやかな場 |

そのような西田さん流の哲学はやはり、さまざまな方との「邂逅」によって磨かれてきたのでしょうか。

はい。私の人生に大きな影響を与えてくださった方が4人いらっしゃいます。元IBM会長の北城恪太郎さん、ライフネット生命創業者の出口治明さん、先ほどお話しした元マーサー社長の柴田励司さん、そして、人事の大先輩であるpeople first代表取締役の八木洋介さんです。

北城さんとは結婚式を挙げた教会で偶然出会い、学びを共にする経営塾を立ち上げました。日本経済同友会の代表幹事まで務められた方と親しくさせていただいたことで、「これ以上に畏敬を抱く方はいない」と思え、ある意味で怖いものがなくなりました。

還暦で起業された出口さんの背中からは、リベラルアーツと実践知の大切さを学びました。私がよく使う「年齢に関係なく、学びを止めた瞬間に老害になる」という言葉は、出口さんとご一緒した経験から逆説的に得た気づきであり、今も私の信条になっています。

柴田さんは、私を人事の世界に誘い、「人事は経営そのものである」という視座を与えてくれました。そして八木さんには、今も師として教えをいただいています。いわゆる、社外のメンターですね。

偉大な方ほど、どんな人に対しても態度を変えず、謙虚であることも、諸先輩の背中から学びました。こうした師との出会いがなければ、今の私はいません。

AI時代の人事が測るべきはKPIではない。人の沈黙やざわめきに宿る“KHI”を感じ取る感性

これからの時代、CHROや人事パーソンにはどのような役割が求められるとお考えでしょうか。

私は、CHROを「組織の編集者」「人の希望に火を灯す人」と捉えています。先ほども申し上げましたが、組織の風を読み、空気のよどみや熱量を察知して風を通す「気象予報士」としての役割ですね。

そのために重視しているのが、KPI(重要業績評価指標)よりも「KHI(Key Human Indicator)」です。量化はできないけれど、組織の健全性を示す重要な兆候を指します。

KHIとは、具体的にどのような指標を指すのでしょうか。

例えば、会議における若手と管理職の発言比率です。「また上司ばかり話している」という状況になっていないか。あるいは、社内SNSでの業務外のコミュニケーション頻度。組織に心理的安全性がなければ、雑談は生まれません。他にも、若手から上司へのフィードバックが機能しているかを示す「メンターの逆指名」の状況や、退職者面談での「なぜ辞めるのか」ではなく「どうすれば会社は良くなるか」という問いの質。そして何より、「静かな退職」につながる「沈黙する社員」の存在とその会話のテンション。こうした人の沈黙やざわめき、問いの質といったものを、五感で捉えることが必要なのです。

まさに「感性」が問われる領域ですね。

その通りです。AIが進化し、多くのホワイトカラーの仕事が代替されていく未来において、人間が担うべきは、「感性」の領域です。AIは風を感じることはできません。だからこそ、人事パーソンは美しいものに触れ、芸術や自然に親しみ、自らの人間センサーを鍛え続ける必要があります。私自身も伝統芸能や楽器、陶芸など、多趣味であることが、感性を養う上で大きく貢献していると感じています。人の生き方と向き合う仕事だからこそ、自分自身の生き方も豊かにしておく必要があるのです。

| KHIの項目 | 観察ポイント | 意味する兆候 |

|---|---|---|

| 会議での発言比率 | 若手・中堅・管理職のバランス | 心理的安全性や権限移譲の成熟度 |

| 社内SNSでの 雑談頻度 |

業務外コミュニケーション量 | 信頼関係の密度、余白の有無 |

| メンターの“逆流” | 若手→上司へのフィードバック | 組織の学習循環の深まり |

| 育成対象者の 問いの質 |

“なぜ?”“どうすれば?”の頻度 | 自律性と視座の育成度 |

| 沈黙化する社員 | 会話のテンションや頻度の低下 | 感情的離脱の初期兆候 |

YKK APで描く“住み継がれる家”のような人事戦略。言語化できないものを信じる勇気が未来を創る

YKK APでの今後の展望をお聞かせください。

YKK APは、家づくり、ビルづくりに関わる会社。だからこそ、人事制度も「住み継がれる家」のように、運用する人たちが自身で手を加え、育てていけるような、「開かれた設計図」を作っていきたいと考えています。

具体的に注力したいテーマは三つあります。一つは、「エッセンシャルワーカーに光を当てること」。工場の技能者の方々が持つ「身体知」は、言語化が難しく、これまで評価されにくい側面がありました。この暗黙知を見える化して、光を当てる仕組みをつくっていきたいと考えています。

二つ目は、「境界の再構築」です。副業制度、外部人材との協働、地域との連携などを通じて、「窓」の会社らしく、組織に外の空気を取り入れたいですね。

三つ目は、「次世代経営人材の育成」です。YKK AP独自の育成プログラムを立ち上げたいと考えています。先日、会長に入社2ヵ月で作った戦略案を持っていったところ、「遅い」と一喝されました。それくらいスピード感が求められています。

最後に人事パーソンの皆さんへ、メッセージをお願いします。

これからの人事パーソンにお伝えしたいのは、「大切なことは目に見えない」ということです。人の感情や風景といった、言語化が難しいものの中にこそ、本質は宿っています。

以前、私が勧める研修に、ある企業が社員を派遣してくれました。事前にその効果を尋ねられたのですが、正直、言語化して説明するのは難しい。それでも「西田さんが言うなら」と信じて投資を決断してくれました。結果、参加した方は「言葉にはできないが、素晴らしい経験だった」と語ってくれたんです。

このように、言語化できないものを信じ、投資する決断ができるかどうかが、今後の企業のスタンスを大きく左右するのではないでしょうか。経営とは、答えの出ないものに答えを出すことです。だからこそ、見えないものを信じる勇気を持つこと、そしてその勇気を支える信頼を築くことが欠かせません。信頼できる仲間がいて、自分自身もまた信頼される存在になること。その両輪が、これからのリーダーに求められる最も重要な資質だと思います。

AIが私たちの仕事を代替していく時代は、人間の存在意義が問われる時代でもあります。だからこそ、人事は制度を作る仕事ではなく、人が自分の人生をもう一度生き直せるような「余白」を残す仕事であるべきです。私はそう信じて、これからも「問い」と共に歩んでいきたいと考えています。

この記事を読んだ人におすすめ

-

記事 日本を代表するCHROが、未来のCHROを養成

第2期 日本の人事部「CHRO養成塾」開催報告 -

記事 足立朋子さん:

経営戦略と人事をつなぎ、変革を駆動する――ソニー、テルモで培った人事トップの哲学とグローバル人事の要諦 -

記事 宇田川元一さん:

変革とは「自分たちであり続ける」こと――父への思いを越えて、「構造的無能化」を論じることが必要だった -

記事 高橋潔さん・服部泰宏さん:

「組織行動の考え方」が届ける“元気” HRの未来は「心理と感情を束ねる場づくり」にある -

記事 名古屋鉄道株式会社:

名古屋鉄道の「介護離職ゼロ」に向けた挑戦

「まずは気軽に相談してほしい」という、人事部からのメッセージ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった4

- 共感できる2

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント