職場のモヤモヤ解決図鑑【第49回】

「やり方を教える」以外で部下の成長を促すには?

コーチングとティーチングの使い分け

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

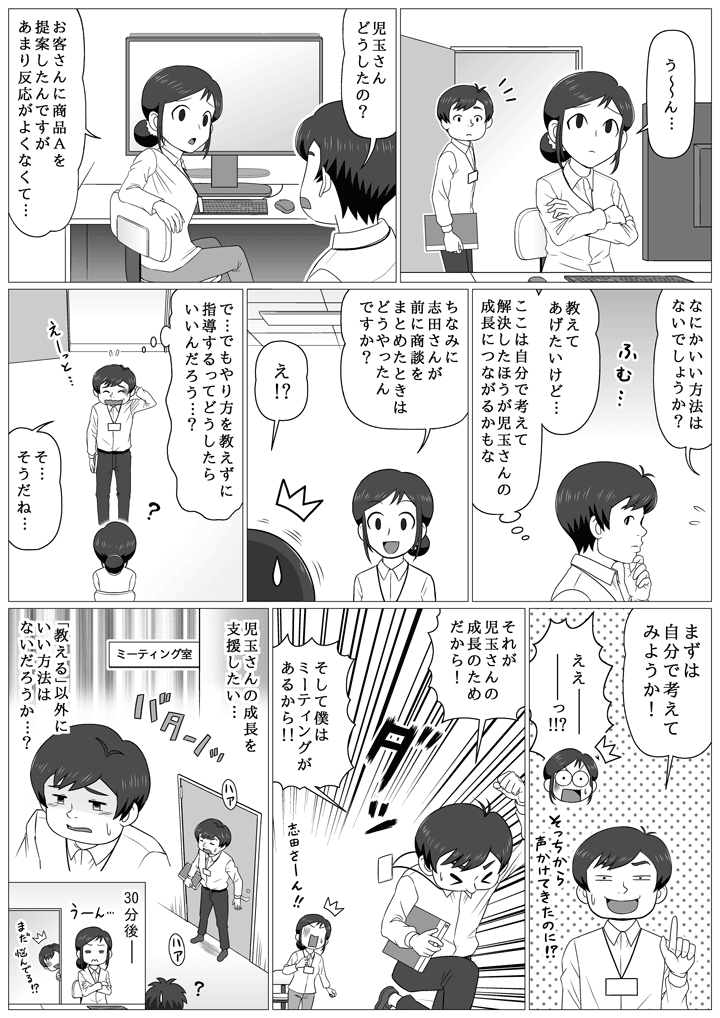

志田 徹(しだ とおる)

都内メーカー勤務の35才。営業主任で夏樹の上司。頼りないが根は真面目。

-

児玉 夏樹(こだま なつき)

社会人3年目の25才。志田の部下。ネットとサブカルが好き。

ある日、志田さんは、商談で壁にぶつかっている児玉さんから質問を受けました。成長のために、児玉さん自身で解決法を考えてほしいのですが、やり方を教える「ティーチング」以外のアプローチ方法がわからず、困っているようです。今回は、教えない指導法「コーチング」について見ていきます。

コーチングとは

コーチングとは、対話によって気づきを与え、相手の中にある「答え」を導き出す人材育成方法です。

「教える側」「教わる側」の双方向コミュニケーションを通じて、目標達成に必要となるスキルや行動プロセスを導き出す点が特徴です。教える側は、直接答えを示しません。教わる側が自ら考え、その結果、課題の本質や解決策に気づくことで、主体的な行動力を伸ばすことができます。

部下の育成にコーチングを活用するメリット

人材育成でコーチングを取り入れる場合、以下のメリットがあります。

メリット(1):部下の自発性や主体性を損なわずにスキルを伸ばせる

教わる立場にいると、人はどうしても受動的になります。答えを与える育成方法は、上司の労力を軽減しながら適切な方向に指導できる一方で、部下に「周りから答えがもらえる」という受け身思考を植え付け、能動的に行動する意欲や考える力を奪ってしまう場合もあります。

メリット(2):コミュニケーションが活性化し、信頼が強まる

コーチングでは、教える側が与えるのはあくまでも「問いかけ」です。そのため、部下の自発性や主体性を尊重しながら、成長を促すことができます。また、双方向コミュニケーションが基軸となるため、部下も疑問に思ったことや不安を口にしやすく、信頼関係を築くことにつながります。

メリット(3):教える側のマネジメントスキルが向上する

コーチングを主導する管理職やマネージャーには、コーチングとは何かを理解し実践するためのスキルが求められます。マネジメントスキルが向上する点も、コーチングを活用するメリットです。

コーチングとティーチングの違い

人材育成方法の一つに、「ティーチング」があります。「物事を教える」シーンで使用されるティーチングは、コーチングとは異なり、あらかじめ回答を与えるスタイルを採用しています。

ティーチングでは、教える側が知識や経験を伝え、教わる側のレベルを引き上げることを目標とします。コーチングが双方向コミュニケーションを主軸としているのに対して、ティーチングでは一方向のコミュニケーションがメインになります。

コーチングとティーチングに優劣はなく、それぞれ適した場面での使い分けが求められます。例えば、システムの操作方法など、決まっている内容を教える際はティーチングが向いています。

- 【参考】

- コーチング|日本の人事部

コーチングで求められる役割とスキル

コーチングで教える側(コーチ)は、以下の二つの役割を担います。コーチとなる人は、指導する物事について熟知しているだけではなく、教わる側をサポートするためのコーチングスキルを身に着ける必要があります。

コーチングで教える側(コーチ)の二つの役割

-

気づきを与えること

コーチが投げかけた問いをきっかけに対話をすることで、教わる側は自らの視野を広げ、答えを導き出せるようになります。 -

自主性を育てること

コーチは指示するのではなく、教わる側の考え方や行動の選択肢が増えるよう、導かなければいけません。

コーチングで重要な四つのスキル

コーチに求められる役割を担うためには、具体的にどのようなスキルを身に着けたらいいのでしょうか。コーチングでは、以下の四つのスキルが重要になります。

| スキル1:傾聴スキル |

|---|

|

傾聴とは、相手の話に耳を傾けることをいいます。通常、双方向コミュニケーションといえば意見や考えを言い合うことを意味しますが、コーチングでは、相手の話の聴き役に徹する姿勢で、共感と信頼を示すことが求められます。 肯定的な反応をつたえる「うなずき」や、相手の話をまとめ直して伝える「言い換え」「繰り返し」などを用いることで、相手との会話を深め、信頼関係を築くことができます。 |

- 【参考】

- 傾聴|日本の人事部

| スキル2:質問スキル |

|---|

|

コーチングは、正解や不正解を問う場ではありません。教わる側が視野を広げ、考える力を養うことが重要です。そのきっかけとなるのが、コーチからの「質問」です。 教える側は、物事を細分化しHOWを問う「チャンクダウン」や、物事を抽象化しWHYを問う「チャンクアップ」といった質問を取り入れることで、相手の気づきを引き出すことができます。 |

| スキル3:承認スキル |

|---|

| 相手の考えやこれまでのプロセスを承認することで、教えられる側に次の行動を促すことができます。 |

- 【参考】

- ストローク|日本の人事部

| スキル4:提案スキル |

|---|

| コーチングでは、教えられる側の自発性を重視するため、基本的に強制力のある指導は行いません。ただし、発想の転換のために、新たな気づきを与える提案スキルが必要となります。 |

部下の育成にコーチングを取り入れるときのポイント

コーチングには、教える側のスキルが求められます。一方で、スキルに注視するあまり、しばしばコーチング自体が目的化してしまうケースもあります。

コーチングの目的は、部下が課題を解決したり、目標達成に向けた方法や行動を見つけ出したりすることです。部下を上手に導いていくことが重要ですが、その指導が成長や成果につながっているかどうかを、常に意識しなければなりません。

コーチングとティーチングのどちらが適しているかは、教える内容や状況によって変わります。企画書の作成では、類似のサンプルを渡して、参考にしてもらう指導方法もあります。両者の特徴を押さえ、場面にあわせて使い分けることが大切です。

【まとめ】

- コーチングは、教わる側に気づきを与え、自発的な行動に結びつける人材育成手法

- コーチングでは、教える側に専門知識と、傾聴や質問などのスキルが求められる

- 場面に応じて、コーチングとティーチングを使い分けるのが望ましい

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント