就活はどう変わり、新卒採用はどう変わるべきなのか――「新卒就活の変化に関する定量調査」から見えた実態と提言

パーソル総合研究所 主席研究員 執行役員 シンクタンク本部長

小林 祐児氏

コロナ禍を経て、大学生の就職活動はその構造から価値観まで、大きく様変わりした。コロナ禍以外にも、インターンシップの事実上の選考化、売り手市場の長期化、SNSや口コミの活用が広がるなど、近年の変化は著しいものだ。

就活は大学生の学生生活全体に覆いかぶさるようになり、口コミのような情報は氾濫し、内定辞退は増加した。「就活の勝ちパターン」は企業にとっても、当の就活生にとっても見えなくなってきている。

そこでパーソル総合研究所では、2025年2月に実施した定量調査(学生・社会人1〜3年目:計約1700名、採用担当者:300名)を過去の同様の調査と比較することで、ここ5~6年ほどの就活の変化を企業/学生双方の目線から浮かび上がらせた。本コラムでは、こうした近年の就活の変化を2つにまとめて紹介し、これからの企業の新卒採用プロセスに求められるものを議論していきたい。

近年の就活変化1.通年就活化の進行──「薄くて長い」就活時代の到来

まずは、就活「時期」の変化である。

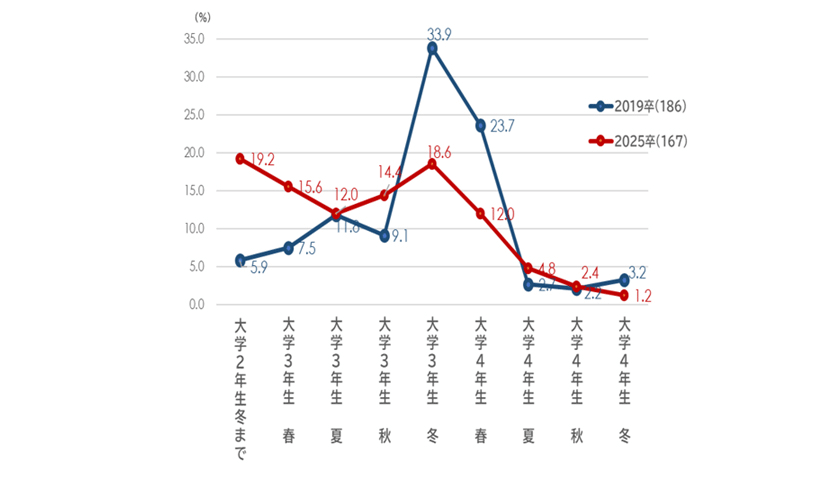

インターンシップの普及とともに就活「早期化」の傾向がよく指摘されるが、確かにデータを見ても、「大学2年生 冬まで」に就活を始めている学生は、2019年卒業は5.9%であるのに対して、2025年卒では19.2%と大幅に増加した。さらに、データが示しているのは2019年卒の「大学3年生 冬」のような「ここから皆が就活を始める」という突出した時期が無くなっていることだ。

また、売り手市場化を経て、1人当たりの内定社数も多くなり、それに伴い内定辞退も増加している。採用担当者に尋ねると、ここ5年で約38%の企業が、内定辞退者が増加傾向にあると答えている。

これは、就活の単なる「早期化」というより、最後の最後まで就活の意思決定が終わっていないことを意味する。大学の学生時代全体を通じてあいまいに開始され、辞退か入社かを最後まで迷い続ける、薄くて長い「通年就活」の時代が訪れている。これは学生側にとっては「見極め期間の長期化」であり、企業側には「優秀層の早期囲い込み」や「内定辞退の防止」の課題が重くのしかかってくる。

近年の就活変化2.仕事観の「低体温化」

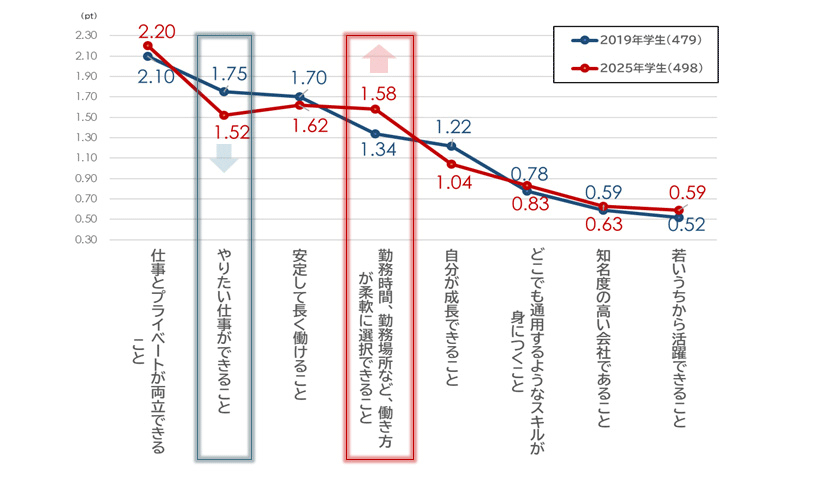

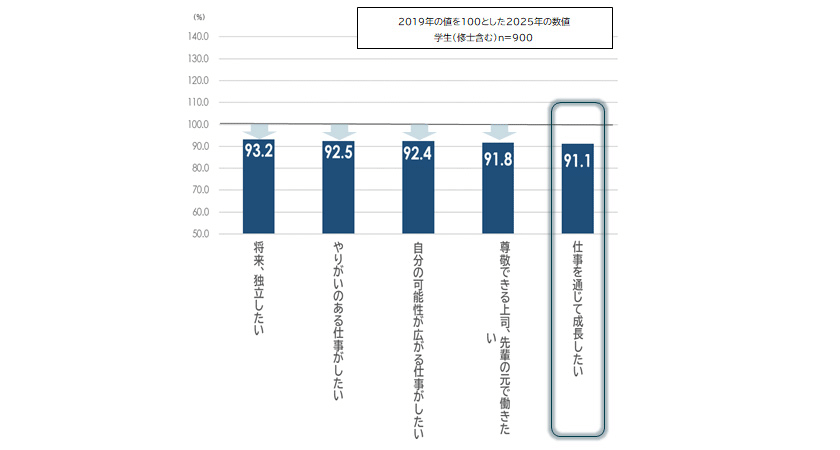

時期に続いて、もう一つの重要な変化は、「質」の変化である。2025年と2019年の学生を比較したところ、仕事に対する情熱や成長意欲が弱まり、「やりたい仕事」や「自己実現」を志向する学生が減っていることが示された(図表2)。また、就活での重視点を聴取すると、「勤務時間、勤務場所など、働き方が柔軟に選択できること」の重要度が大きく上がっている(図表2)。一方で、「仕事を通じて成長したい」というキャリア意識が減っている(図表3)。就活生の仕事観全体に、前向きな熱さが失われつつあり、いわば「低体温化」が進んでいることだ。

また、より広いキャリア観の変化を示すデータを見ても、「仕事を通じて成長したい」というキャリア観が、「やりがいのある仕事がしたい」「尊敬できる上司と働きたい」など他の項目に比べても低くなっており、学生の側でも仕事を通じた「成長」という図式が揺らいでいる現状を映し出している(図表3)。

少子高齢化と売り手市場化にともなって、ここ10年ほどで企業が人に「選ばれる」立場であるという価値観は、広く伝播した。学生にとっては、動機づけが弱い受け身な態度であっても内定はでるという状況が到来したということを意味する。これは、入社後の成長を見越した未経験入社を実施している日本の就活において、頭の痛い事態である。

また、近年は各業界のトップ企業が軒並み新卒初任給を上げ、学生の企業選びにおいても、金銭的な条件の重要性が増しているという指摘もそこかしこでされている。

しかし、こうした内発的動機づけの希薄化を鑑みると、学生たちは会社選びの決め手となるトリガーを「金銭以外に」持ちにくくなったとも解釈できよう。給与の高さに目がいってしまうのは、他の判断軸が曖昧になっている学生の裏返しの可能性がある。この点を見誤ると、初任給だけ上げたところで、そこに惹かれる学生は果たして企業が求めるような主体性を持つ人材であるのか、という点を看過してしまう。

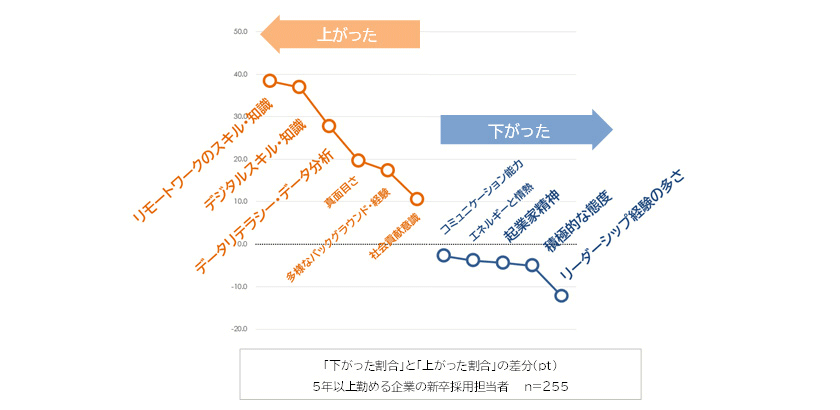

そうした動機づけの弱さは、企業の採用担当者も直接感じているようだ。5年以上勤める採用担当者に学生像の5年間の変化を尋ねると、「リモートワークのスキル・知識」「デジタルスキル・知識」「データリテラシー」などが伸びたとされる一方で、「積極的な態度」「起業家精神」「リーダーシップ経験」といった前向きな要素は軒並み低下していると回答した。

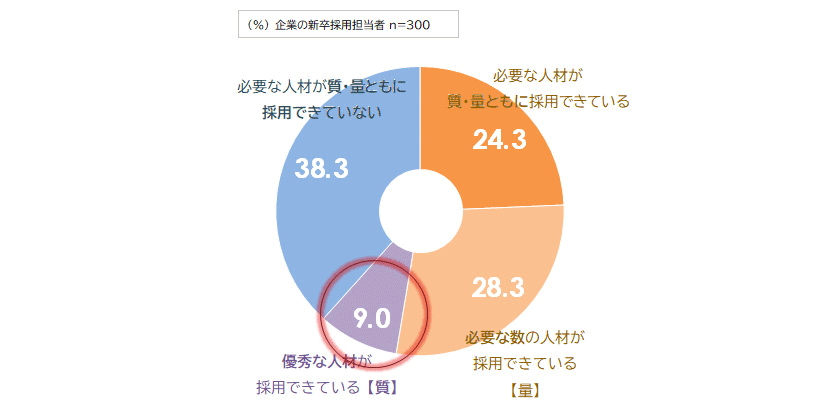

企業が従業員に「主体性」を強く求めるようになって久しいが 、そうした企業の期待感と学生の消極的な態度が完全にミスマッチを起こしてしまっているようだ。だからこそ、企業の採用成果を尋ねると、「必要な数の人材が採用できている」は28.3%であるのに対して、「優秀な人材が採用できている」はわずか9%と、採用人材の「質」の課題の方が強く感じられていることが分かる。

新卒採用活動のリ・デザイン1.「見極める」のではなく、「巻き込む」就活へ

こうした変化を受け、企業はどのように新卒採用のプロセスを変革していけばいいだろうか。

まず認識するべきは、エントリーシートや適性検査で学生のモチベーションや志望動機をいくら「見極め」ようとしても、そもそも就活生側に内発的動機が存在しない可能性が高まったということだ。特に、就活に生成AIが広く持ち込まれた現在では、「表面的に確認できる動機づけ」を尋ねたところで、生成AIによる「それらしき答え」がすぐに準備されている。就活口コミサイトやオープンチャットなどの利用も隆盛を極めており、表面的な情報のやり取りによって「見極める」ことなど、理想論としても成り立たなくなってきている。

ということは、企業に必要なのは「見極める」視点ではなく、「巻き込む」視点にある。より社員と学生が同じ目線に立ち、ともに議論していくようなプロセスを通じて、学生の「働く意味」や「自社を選ぶ理由」をそこから引き出すことだ。例えばプロジェクト参加型の選考や、現場社員との協働体験を通じた評価システムなど、新しい選考設計が必要になる。

他にも、新卒採用プロセス中の学生への個人向けフィードバックを拡充することも考えられる。向き合う担当者を増やすこともできるし、よりシステマチックに学生向けの「セルフ・リフレクションシート」を活用してもいいだろう。採用プロセス中に更新していくようなモチベーション・シートを用意することで、新卒採用プロセスは、その企業とともに就活への動機そのものを発見していくプロセスになる。

また、大学2年生までに大きく広がってきたインターンシップだが、現状では、どの企業も同じようなテーマの企画提案型を実施してしまっている(新規事業、マーケティング施策、インターンシップ提案など)。そうした企画提案へのフィードバックでは、「学生のわりにはよくやった」という上から目線の「見極め」の視線がどうしても生まれやすくなる。

そこで、筆者が提案するのは、より正解のないジレンマ型のテーマについて、グループディスカッションやワーク、プレゼンテーションを社員と混合で行っていく機会の創出だ。

幸いにも、今の「働く」領域には、正解が見出しにくい問いがいくつもある。

例えば、「テレワークの希望が強い社員と、出社を求める上司。労働生産性の観点では、どちらの立場を尊重するべきか」、「希望職種に就けなかった配属を、納得して受け入れるべきか」、「働きがいを理由に低賃金でも働き続けるのは正しいのか」など、学生が自分事にしやすく、社会人でも正解が見えないテーマがいくらでも設定できる。

正解のない問いを社員と同じ目線で熟考し、対話的に議論することを通じて学生と企業との相互理解を進めるとともに、学生の仕事への目線を、もう一段上げることができるだろう。

新卒採用活動のリ・デザイン2.採用と育成の接続

次に考えたいのは、採用と「育成」との接続の課題だ。

近年、「最初からできる(できそうに見える)優秀人材」をめぐる企業間の競争は激しさを増している。だが、先ほどのキャリア観の変化や売り手市場が今後も大きく変わらないのであれば、こうした争いに参加して消耗するよりも、「入社後にいかに育てられるか」に注力するほうが、コスト・メリットがある可能性がある。そうした時に問題になるのが、採用と育成が人事部の中でも分断されているというかねてからの問題だ。

改めて、採用と育成を一体の設計思想で捉え、採用を「成長プロセスのスタート地点」として明確に位置づけたい。その時のポイントは、採用プロセスで見出した新人の個性や志向性を、入社後のOJTや育成制度へとどう繋げ、どう生かしていくかである。

例えば、新卒採用プロセスにおける本人への面談評価・コメント・フィードバックを、入社後にも改めて行う企業がある。入社までの期間で採用プロセスを忘れてしまわないように、採用時の評価やコメントを、会社からの期待値を改めて人事/配属現場/新人研修/本人へと広く共有することで、極めて重要な初期オンボーディングや新人フォローアップの精度をあげることができるだろう。

また、近年必要度が上がってきたのは、新人への「教わり方」のトレーニング拡充である。

パーソル総合研究所の「OJTに関する定量調査」では、すでにOJTで教わる新人側のどのような行動が自身のパフォーマンスにつながっているのかを分析している。そこでは、わからないことがあれば、積極的に質問するなどの「①訊く力」、仕事のプロセスを先読みし、次に起こることを予想するなどの「②先を読む力」、自分の部署外の人たちと、知り合おうとするなどの「③会う力」、先輩や上司の仕事をつぶさに観察するなどの「④真似る力」、教わったことをメモや記録に残すなどの「⑤記す力」の5つの主体的行動(プロアクティブ行動)が新人のパフォーマンスやスムーズな現場オンボーディングにプラスに影響していた。

こうしたことを新人研修を貫くフレームとしても使うこともできるし、入社時に配布する「OJTハンドブック」に行動例を明示することもできる。多くの企業が書かせる日報も、こうした行動フレームがあれば、内省の精緻化につながるだろう。

まとめ

コロナ禍を契機に、就職活動と新卒採用はその仕組みや価値観において大きな変化が生じた。「新卒就活の変化に関する調査」では、就活の「通年化」「内発的動機の希薄化」といった変化が定量的に示され、学生と企業の間に存在するミスマッチの構造が明らかになった。

そのような中で、「イマドキの新人はイケてない」とため息をついてばかりはいられない。企業の採用活動にはこれまで以上に構造的な見直しが求められている。本コラムで提案しているのは、従来型の「見極める」採用ではなく、学生の内発的動機を喚起する「巻き込み型」のプロセス設計である。

そして、入社後を見据えた育成との接続が重要性もますます増すことを指摘した。採用と育成を分断せず、入社前の評価情報をオンボーディングに活かす設計、新人のプロアクティブ行動を育む教育手法など、人材との関係性を中長期視点で捉え直す必要がある。

学生にとって納得感のある就職活動、企業にとって持続可能な採用成果。その両立を目指す上で、新卒採用活動の在り方そのものが今、再定義されつつある。

※企業が求める主体性言説の変遷については、武藤浩子『企業が求める〈主体性〉とは何か:教育と労働をつなぐ〈主体性〉言説の分析』(東信堂、2023年)を参照されたい。

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった4

- 共感できる2

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント