そのチャットでは、本音が交わされていますか?

「非対面コミュニケーション」の時代に人事が取り組むべきこととは

国立国語研究所 日本語教育研究領域 代表・教授 研究情報発信センター長

石黒圭さん

行間の意図が気になるときは、他の人にも読んでもらって理解を相対化する

チャットツールの機能を活用して、「雑談」などオフィスで交わされていた軽いコミュニケーションをオンラインの場で再現する取り組みも多くの企業で行われています。

在宅ワークといっても、普通の状況でやるのと新型コロナウイルスの影響でやるのとでは事情が異なります。普通の状況であれば、夜は外へ飲みに出てリアルなコミュニケーションでストレスを解消することもできますが、それが難しい中では「軽いコミュニケーションに飢えている」という人も多いでしょう。そうした意味では、チャットでの雑談は意味があると思います。

「リアルな場よりも、バーチャルな場のほうがおしゃべりになる」人もいるかもしれません。一方で、そうしたやり取りが得意ではない人もいるでしょう。一人ひとりの個性によって、人間関係や信頼関係を確かめるための空間として自由に使えるようにすべきではないでしょうか。堅苦しい情報のやり取りだけでは、疲れてしまいます。

雑談も含めてたくさんのテキストがやり取りされる中、「チャット投稿の読み手」側として注意すべきことはありますか。

テキスト主体のコミュニケーションでぶっきらぼうな表現をすると、喜怒哀楽の「怒」が伝わりやすいとお話ししました。読み手側にとっては何気ない投稿でも、人は相手の意図をネガティブに勘ぐってしまうのです。そして少しでも不信感を持つと、それがどんどん増幅していく。もともと人間関係に少しでも亀裂があったなら、その溝を広げてしまうかもしれません。そのため、読み手としてはなるべく心を明るく保ち、相手を信頼して受け取ることが大切だと思います。

文章の受け取り方にも、人によって個性があります。どうしても文章の行間を読んでしまう人もいれば、反対に行間を全く読まない人もいる。私自身はどちらかというと過敏で、相手から送られてきた文章の行間の意図を気にしてしまうタイプです。そのため、相手の気持ちを過剰に増幅し、本来ないはずの意図まで読み込んでしまいます。そんなとき、家族など身近な人に読んでもらっても差し支えない内容であれば、「こんなメールが送られてきたんだけど、どう思う?」と尋ね、自分の理解を相対化するようにしています。理解を相対化するのは自分だけではできません。相手の意図をとらえることが難しいと感じたら、可能な限り、他の人にも読んでもらうことをおすすめします。

伝わりにくい文章の「四つの特徴」

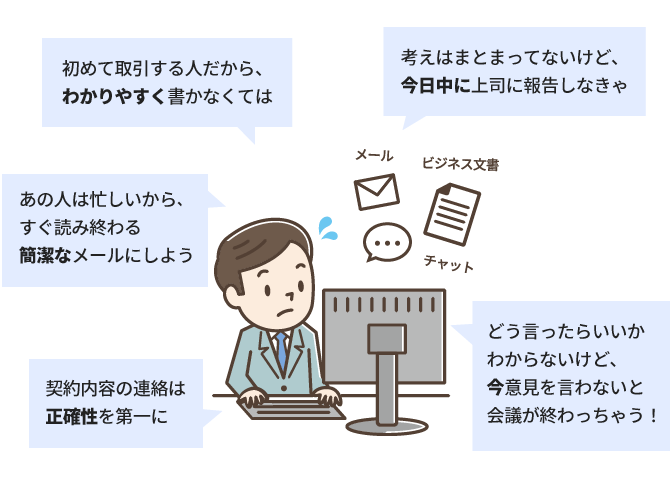

テキストを主体としたコミュニケーションでは、「用件を簡潔に伝えられるか」も重要だと思います。石黒さんは、伝わりにくい文章にはどんな特徴があるとお考えでしょうか。

なかなか難しい質問ですが、四つに整理してみましょう。

- メッセージが不明確な文章

- 考えが整理されていない文章

- 自分のことばかりで相手が不在の文章

- 正確さを期するあまり複雑になった文章

一つ目は、伝えたい内容がはっきりしない、伝わりにくい文章の典型です。仕事の場合、上司に指示されて、訳も分からず書かされた文章で起こりがちです。書きたいことはないけれど、指定されたテーマで、とにかく原稿用紙に字数を埋めて提出した子どもの頃の作文を思い出していただければよいでしょう。

二つ目は、書き手の頭の中が整理されていない状態で書き始めた文章です。分類と整理が行き届かない段階で、とりあえず書き始めてしまった文章で起こりがちな現象です。脳内で整理されていない情報は、文章にすると、構成がぐちゃぐちゃになる傾向があります。

三つ目は、頭の中は整理されているものの、自分が言いたいことだけを伝えている文章です。文章は「書き手が書きたいことを書く」ものではなく、「読み手が読みたいものを書く」ものです。しかし世の中には、それを考慮していない文章が非常に多いように感じます。逆に、相手が読みたいことを考えて書いている人の文章は「うまい」と感じます。

四つ目は、「正確さとわかりやすさが反比例する」という法則に由来します。例えば学術論文は、正確さを期そうとするあまり、一般の人にとっては非常にわかりづらい内容になっています。法律の条文など用語の定義を厳密にしなければならない文章も、わかりやすさより正確さを重視するがゆえに、どんどん複雑になっていきます。こうした背景があるものは仕方がないのですが、「賢く見せるためにあえて難しく」書こうとする人もいますよね。そんな文章は相手に伝わりづらいものになっていきます。

伝わりやすい文章を書くための教育や研修では、この四つを意識することが重要ですね。

はい。「伝えたいメッセージを明確にする」「自分の考えを整理してから書く」「具体的な読み手をイメージする」「正確さよりもわかりやすさを重視する」。この4点を徹底させることが、伝わりやすい文章を書くための教育では重要だと思います。

ただ、ビジネスにおけるコミュニケーションでは、教科書通りにはいかないことが多々あります。

先ほど私が「難しい質問」と申し上げた背景でもあるのですが、ビジネスの現場では、伝わりやすい文章を書くことばかり考えていられない場面にひんぱんに遭遇します。

考えが整理されていない中途半端な内容でも、今すぐ相手に伝えたほうがいいこともあるでしょう。あるいは、いつも相手の気持ちばかり斟酌していると、抗議しなければならない場面で怒りが伝わらないこともあり得ます。時間の限界や、書き手が置かれている状況、求められる正確さの度合いなど、ビジネスで文章を書くときにはさまざまな要因を考慮しなければならないのです。教育や研修を行う際には杓子定規な教え方をせず、「柔軟に対応することも必要なのだ」と伝える必要があると思います。

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった2

- 共感できる1

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント