更年期の健康は職場の問題―経営リスクとして企業が今取り組むべき理由

パーソル総合研究所 研究員

砂川 和泉氏

更年期の健康課題を個人の問題と見なす企業は少なくない。しかし、従業員の健康や働きやすさを重視する人材マネジメントが求められる今、そうした姿勢は見直しを迫られている。更年期症状による仕事のパフォーマンス低下や離職は、企業の生産性や持続可能性に直結する経営リスクでもある。だからこそ、更年期の健康を組織として支援する姿勢が、今後の企業に不可欠となる。

本コラムでは、更年期の健康課題がなぜ経営リスクなのかを概観した上で、企業に求められる支援の方向性を整理する。

40~50代社員が正規雇用の約半数を占める

まず押さえておくべきことは、人口構造の変化である。団塊ジュニア世代が50代前半を迎え、職場における更年期世代の割合が高まっている。40~50代の社員は正規雇用者全体の約5割を占めており、この10年間で、男性は約110万人、女性は約140万人増加している[注1]。特に正規雇用の女性が1.3倍に増加しており、それに伴って女性特有の健康課題が職場で表面化しやすくなっている。

[注1] 総務省「就業構造基本調査(2012年、2022年)」より正規雇用者の人数を集計

更年期症状は、「女性だけの問題」ではない

では、そもそも更年期とは何か、具体的にどのような健康課題が生じるのだろうか。更年期とは、主にホルモンの変化により心身にさまざまな不調が生じる時期を指す。女性の場合は閉経前後10年間、概ね40~50代が該当する。

更年期にはさまざまな症状(更年期症状)が現れるが、特に症状が重く日常生活に支障をきたすような状態を「更年期障害」という。更年期症状は、ほてり・のぼせ・ホットフラッシュ・発汗といった血管が開いて熱を放出するときの症状、めまい・動悸・胸が締め付けられる・頭痛・肩こり・腰や背中の痛み・関節の痛み・冷え・しびれ・疲れやすいといった体の症状、気分が落ち込む・意欲が低下する・イライラする・情緒が不安定・眠れないといった心の症状から構成される[注2]。

[注2] 公益社団法人 日本産科婦人科学会HP 参照 https://www.jsog.or.jp/citizen/5717/

更年期症状は女性特有のものと誤解されがちだが、実際には男性も加齢に伴うホルモン低下によって、意欲の低下やうつ傾向など、更年期症状に類似した不調が見られることがある。これは「加齢男性性腺機能低下症候群(LOH症候群)」として、医学的に診断・治療が行われている[注3]。

[注3] 加齢男性・性腺機能低下症候群診療の手引き 参照 https://www.urol.or.jp/lib/files/other/guideline/30_loh_syndrome.pdf

したがって、企業が更年期支援を行う際は、性別を限定すべきではない。女性を中心とした制度設計は妥当であるが、対象を柔軟に捉える視点が欠かせない。

更年期症状はパフォーマンスと離職に影響する

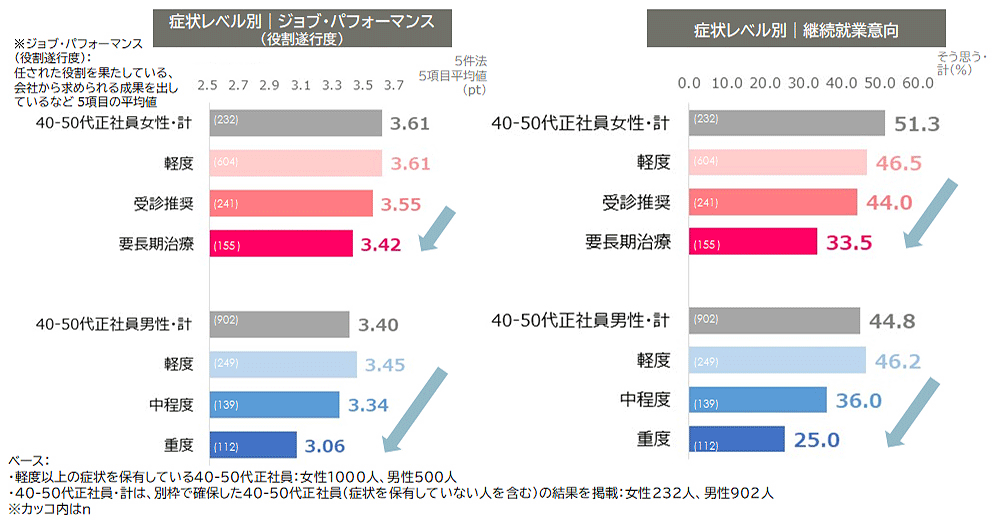

更年期症状は、パフォーマンスや就業継続にも明確に影響を与える。更年期症状のレベルが上がるほど、パフォーマンスは低下し、就業継続意向も下がる傾向がある(図表1)。これは、組織の生産性や人材確保の面で無視できない要素である。

更年期症状がもたらす経済損失と離職の実態

企業が認識すべきは、こうした更年期の健康課題がもたらすインパクトの大きさである。

NHKが労働政策研究・研修機構などと共同で行った調査によると、更年期症状を経験した40~50代のうち、更年期症状が原因で仕事を辞めた人は女性で9.4%、男性で7.4%に上る。つまり、およそ10人に1人が、更年期症状によって職場を去っている現実がある。その理由としては、「働ける体調ではなかった」「職場に迷惑がかかると思った」「居づらくなった」などが挙げられている[注4]。

[注4] 独立行政法人労働政策研究・研修機構(2021)「NHK実施『更年期と仕事に関する調査2021』結果概要」

https://www.jil.go.jp/tokusyu/covid-19/collab/nhk-jilpt/docs/20211103-nhk-jilpt.pdf

さらに、経済産業省の試算によると、更年期症状による経済損失は、女性で1.9兆円、男性で1.2兆円におよぶ[注5]。もはや個人の体調不良の範囲にとどまらず、企業が向き合うべき経営リスクのひとつである。

[注5] 経済産業省(2024)「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/jyosei_keizaisonshitsu.pdf

対応が進まない企業と、支援を求める従業員

こうしたリスクがある一方で、企業側の対応は遅れている。東京都の調査では、働く女性の約7割が上司の理解や仕事との両立支援を求めているのに対し、企業側の約3割が「何をすればよいかわからない」と回答している [注6]。

また、厚生労働省の調査によれば、男女あわせて4割以上が治療や通院のための休暇を求めているが、更年期症状のための特別休暇を導入している企業はわずか0.9%にとどまっている。導入していない理由として最も多いのは「既存の休暇制度で対応できるため」(58.1%)であるが、「更年期症状のための特別休暇を導入している企業があることを知らなかったため」(41.3%)という回答も多く[注7]、更年期支援の必要性が十分に認識されていない実態がうかがえる。

[注6] 東京都(2023) アンケート結果参照 https://women-wellness.metro.tokyo.lg.jp/questionnaire/03/

[注7] 厚生労働省(2024)「令和5年度 『仕事と生活の調和』の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査」 https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/awareness-survey2023.pdf

更年期症状を抱える40~50代は約4割

では、実際に職場で支援が必要な従業員はどの程度いるのだろうか。

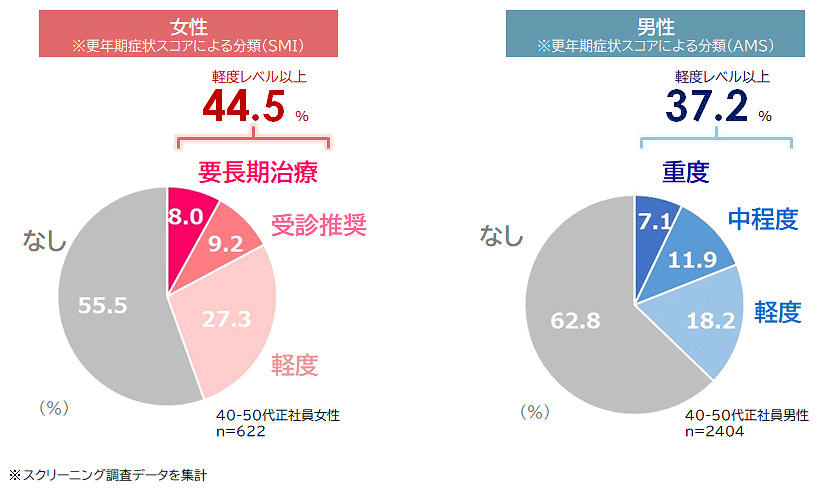

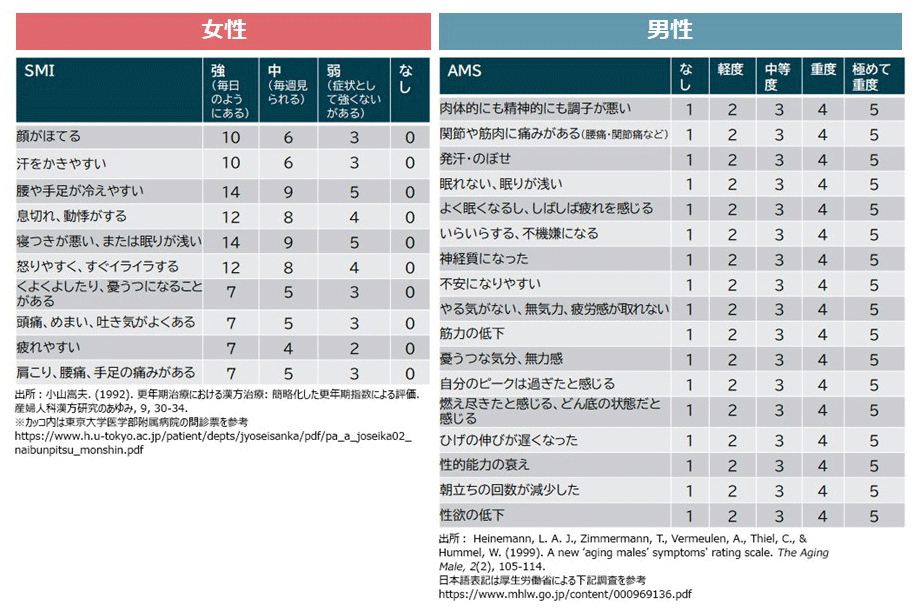

2024年にパーソル総合研究所が行った「更年期の仕事と健康に関する定量調査」では、40~50代の正社員のうち、男女ともに約4割が軽度レベル以上の更年期症状を抱えていた(図表2)[注8]。女性の1割弱は「要長期治療」レベル、男性も1割弱が「重度」レベルに分類され、支援が必要な従業員は、決して少なくない。

[注8] 沖更年期症状保有者の定義(症状レベル)

更年期の症状であることを自覚しているかどうかにかかわらず、具体的な症状をどの程度実感しているかについて、チェック項目の合計得点(更年期症状スコア[女性:SMI(Simplified Menopausal Index)/男性:AMS(Aging Males’ Symptoms)])を基に、以下の4区分に分類し、「軽度」以上のレベルに分類された40-50代の人を「症状保有者」として分析した。

*4区分化:女性:0~25点「なし」/26~50点「軽度」/51~65点「受診推奨」/66点以上「要長期治療」

男性:0~26点「なし」/27~36点「軽度」/37~49点「中程度」/ 50点以上「重度」

なお、このスコアは本人の自覚症状に基づく目安であり、医療的な診断とは異なる点に注意が必要である。更年期障害の診断には、閉経状況の確認や他の疾患の除外が必要とされる。

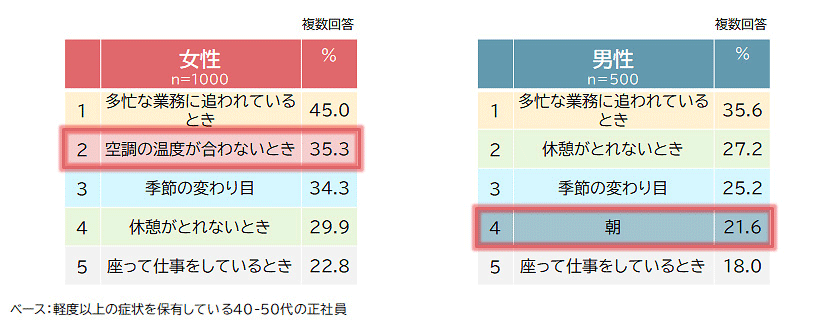

温度の不快感や休憩不足に要注意

更年期症状は、時間や環境の条件によって悪化しやすい。「多忙な業務に追われているとき」「季節の変わり目」「休憩がとれないとき」「座って仕事をしているとき」 がその典型である(図表3)。特に女性の場合、ホットフラッシュの影響もあり、「空調の温度が合わないとき」に辛さを感じる人も多い。こうした実態を踏まえると、温度調整や柔軟な休憩取得といった現場レベルの環境整備応が、業務への支障を軽減させる上で有効だと考えられる。

本人が必要とする支援が実行されていない現実

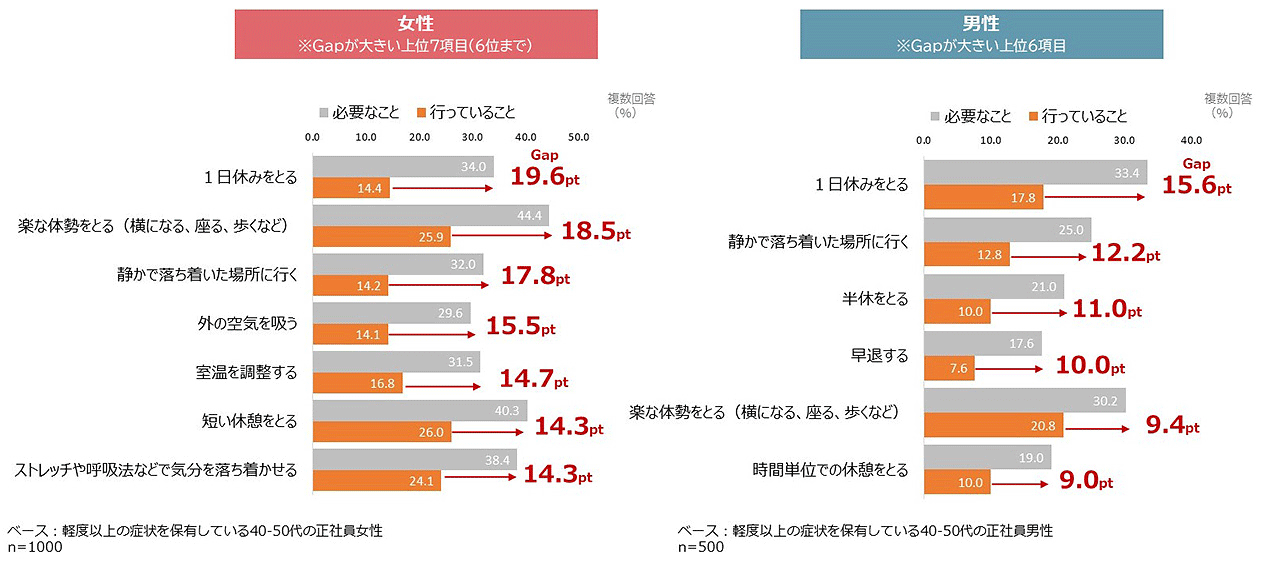

本人が更年期症状に対して必要だと感じている対応は、「1日休む」「静かで落ち着いた場所に行く」「楽な体勢をとる」「休憩をとる」「室温を調整する」など、いずれもシンプルなものである。それにもかかわらず、実際にはそれらの行動がとれている人はごくわずかにとどまっている(図表4)。これは、職場環境によって、対応したくてもできない実態があることを示している。よって企業には、柔軟に働ける制度の整備に加えて、職場の理解を促進し、制度が日常的に活用されるように配慮する姿勢が求められる。

「とりあえず休ませる」だけでは支援としては不十分

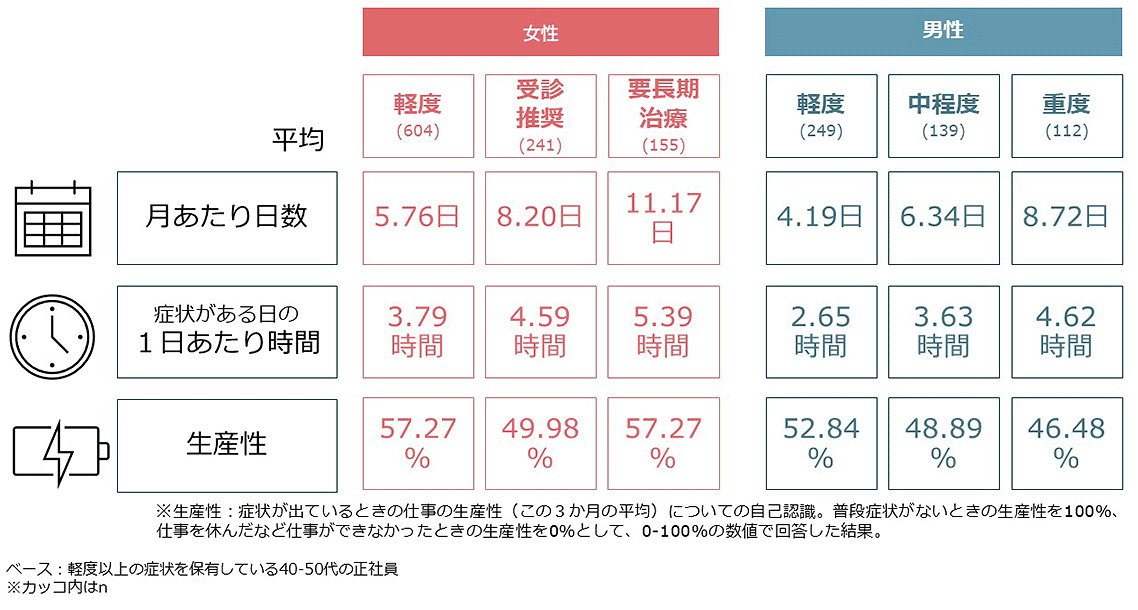

更年期症状の程度や業務への影響には個人差があるが、平均すると、仕事に支障をきたす日数は、女性で月に6~11日、男性で4~9日におよぶ。しかも、1日当たりの影響時間は4~5時間に上り、生産性は5割程度まで低下する(図表5)。

このデータが示すのは、「年に数日の特別休暇」では、更年期対策として不十分であるという実情である。顕在的なニーズとして特別休暇の創設が浮かび上がりやすいことから、現状で企業の更年期施策は休暇の議論にとどまりがちである。しかし、本当に必要なのは、「休む」ための支援ではなく、「働き続けられる」ための支援である。

例えば、勤務時間や休憩の取り方を柔軟に調整できるようにすることや、体調に応じてテレワークを選べる働き方の工夫、さらにホットフラッシュなどに対応できるよう空調の調整が可能な職場環境を整えることなど、日常の業務を無理なく続けられるための支援こそが重要である。年に数日の特別休暇についても、症状の緩和に向けた通院・治療のために活用するという明確な目的を持たせることで、日ごろのパフォーマンスの維持につながるだろう。こうした施策を性別にかかわらず展開していくことが望ましい。

まとめにかえて:パフォーマンス低下や離職を防ぐための「日常的な支援」を

更年期の健康課題は、40~50代という組織の中核を担う層に多くみられ、企業にとって人材の流出や組織全体のパフォーマンス低下にかかわる人事課題である。それにもかかわらず、職場での支援が十分に機能しておらず、多くの従業員が必要な対応が取れないまま業務を行っている現状がある。したがって、更年期の健康課題は「個人の問題」ではなく、「職場の問題」として捉え直す必要がある。

今後企業が目指すべきは、特別休暇の整備だけでなく、更年期症状に応じた勤務時間や休憩の容認、作業環境の配慮といった、日々の症状に対応するための「日常的な支援」である。それらの支援によって、いかにパフォーマンス低下や離職を防いでいくかという視点が欠かせない。

健康管理を自己責任としたり、誰にでも起こることとして矮小化したりするのではなく、職場として主体的に支える姿勢が求められている。貴重な人材が年齢を重ねながら持てる力を十分に発揮できることが、これからの企業の持続的発展に不可欠である。

[注] 各リンク先の内容は、2025年7月29日時点で確認した情報に基づいています。

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント