Well-being LDの視点『「Z世代の早期離職」を防ぐために』

第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野 偉彦氏

新規大卒者の3年以内離職率は35%

毎年3月は「卒業シーズン」である。高校や大学などを卒業した若者の多くは、翌月から社会人になる。就職には期待と不安が入り混じるものだが、入社前に自分が早期に辞めることをイメージしている人は多くないだろう。

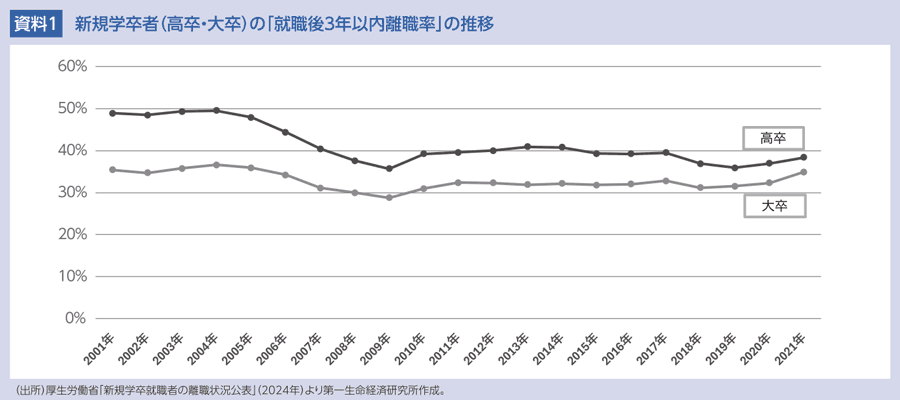

ところが、昨今、入社3年以内の離職率が高まっている。2024年10月に厚生労働省が公表した「新規学卒者の離職状況」によると、2021年3月に学校を卒業し、3年以内(2024年3月まで)に仕事を辞めた人の割合(3年以内離職率)は、大卒が前年比2.6ポイント増の34.9%、高卒が1.4ポイント増の38.4%と、いずれも増加傾向にある。特に、大卒の離職率は2005年以来、16年ぶりの高水準といえる(資料1)。

3年以内離職率が高いのは、大卒が宿泊・飲食サービス業(56.6%)、生活関連サービス業・娯楽業(53.7%)、教育・学習支援業(46.6%)、小売業(41.9%)、医療・福祉(41.5%)などである。高卒は宿泊・飲食サービス業(65.1%)、生活関連サービス業・娯楽業(61.0%)、教育・学習支援業(53.1%)、医療・福祉(49.3%)、小売業(48.6%)などとなっている。

Z世代が早期離職する理由

現在、新規学卒で就職の時期を迎えている世代は「Z世代」にあたる。Z世代は、おおむね「1990年代半ばから2000年代に生まれた世代」を指しており、2025年現在では10代半ばから20代後半である。生まれながらインターネットが利用可能だったことから「デジタル・ネイティブ」といわれ、多様性を重んじる価値観をもつ傾向などが指摘されている。

このZ世代は、なぜ早期離職するのだろうか。厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」によると、初めて勤務した会社を2~3年未満で退職した理由は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が30.3%、「賃金の条件がよくなかった」が30.0%、「人間関係がよくなかった」が23.1%の順となっている。この調査の対象は15~34歳のため、厳密にはZ世代だけではないが、若い世代の早期離職の傾向として雇用条件や労働環境が主な理由として挙げられていることがわかる。

早期離職を防ぐカギは「職場の意思疎通」

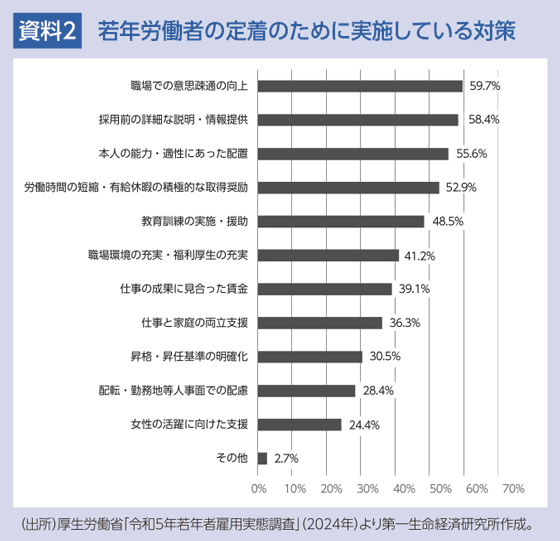

このような状況をふまえて、企業はZ世代の早期離職を防ぐためにどのような取組みをしているのだろうか。前述の厚生労働省の調査によると、「採用前の詳細な説明・情報提供」(58.4%)や「労働時間の短縮・有給休暇の積極的な取得奨励」(52.9%)などが挙げられている(資料2)。これは、「入社前後の認識のズレ」の防止や「労働時間・休日・休暇の条件」の改善を図ろうとするものであり、早期離職の原因に直接対応した取組みである。

一方、注目すべきは「職場での意思疎通の向上」(59.7%)が最も高くなっている点だ。これは、コロナ禍が影響しているとみられる。2020年から始まったコロナ禍では、緊急事態宣言などにより個人の行動が大幅に制限され、コミュニケーションのあり方も大きく変化した。内閣官房の調査によると、コロナ禍において、「人と直接会ってコミュニケーションをとること」について「減った」と答えた人は約7割に達し、逆に4人に1人が「人と直接会わずにコミュニケーションをとること」について「増えた」と答えている(注)。

こうしたコミュニケーションの変化により、とりわけ社会人になる直前の大学生において浮き彫りになった課題が、「周囲の状況にうまく対処するために身につけた意思決定・行動指針などの特性(コンピテンシー)」の低下である。

塾・予備校グループがコロナ禍で約3万人の大学生を対象に実施した調査によると、コンピテンシーを構成する要素のうち、特に「親和力(人に興味を持ち共感・信頼する力)」や「協働力(役割を理解し相互に助け合う力)」などの「コミュニケーションスキル」がコロナ禍前と比較して低下したことが明らかになっている。

職場における意思疎通(コミュニケーション)は、以前から仕事をする上で不可欠だったが、コロナ禍によって、他者との直接的なコミュニケーションや協調・協働を行う機会をもちにくかったZ世代を受け入れる企業としては、これまで以上に従業員に対するコミュニケーションを丁寧に行うことが求められている。

Z世代の「社会人基礎力」を高める取組みを

Z世代の従業員とのコミュニケーションはどの企業でも試行錯誤されているが、そのヒントになるのが「社会人基礎力」という概念である。社会人基礎力は、もともと経済産業省が2006年に「多様な人々と仕事をしていくうえで必要な基礎的な力」として提唱したもので、2018年には「人生100年時代」を見据えて、全ての年代が意識すべきものとして捉え直した。具体的には、「前に踏み出す力(アクション)」、「考え抜く力(シンキング)」、「チームで働く力(チームワーク)」の3つの能力が軸となっている。

コロナ禍の影響で、他者と直接関わったり「チームワーク」を身につける経験が少ないZ世代を従業員として受け入れる企業としては、プロジェクト型業務や社員研修などを組み合わせて、Z世代の社会人基礎力を継続的に高める取組みが必要である。そして、それらをより効果あるものにするためにも、「コミュニケーションスキル」の向上を支援することが重要だ。それが結果として、Z世代の早期離職を防ぐことにもつながるのではないだろうか。

(注)内閣官房孤独・孤立対策担当室「人々のつながりに関する基礎調査」(2022年)

第一生命経済研究所は、第一生命グループの総合シンクタンクです。社名に冠する経済分野にとどまらず、金融・財政、保険・年金・社会保障から、家族・就労・消費などライフデザインに関することまで、さまざまな分野を研究領域としています。生保系シンクタンクとしての特長を生かし、長期的な視野に立って、お客さまの今と未来に寄り添う羅針盤となるよう情報発信を行っています。

https://www.dlri.co.jp

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント