部下が「大人の発達障害」ではないかと感じたら

マネジャーに求められる、事実を見つめて改善策を探るアプローチ

医師/医学博士、一般社団法人産業医アドバンスト研修会 理事長、産業医科大学 産業衛生教授

浜口 伝博さん

近年、職場における「発達障害」の問題が注目されています。特に、大人になってから特性が明らかになるケースが増えており、対応に頭を悩ませているマネジャーは多いようです。発達障害の特性は職場でどのように現れるのでしょうか。また、コミュニケーションや指導においてどのようなポイントがあるのでしょうか。産業医科大学 産業衛生教授である浜口伝博さんは、「事実を共有して、改善策を共に模索することが重要」と語ります。マネジャーが適切に対処し、部下の能力を引き出すための実践的なアプローチを浜口さんに伺いました。

- 浜口 伝博さん

- 医師/医学博士、一般社団法人産業医アドバンスト研修会 理事長、産業医科大学 産業衛生教授

はまぐち・つたひろ/産業医科大学医学部卒業。同大学病院勤務後、(株)東芝、日本IBM(株)にて専属産業医として勤務。産業医として独立後は、大手企業で統括産業医、労働衛生コンサルタントとして活躍している。政府委員や医師会、関係学会の役員を務め、産業医科大学教授をはじめ、東海大学医学部非常勤講師、順天堂大学医学部非常勤講師も任官中。一般社団法人産業医アドバンスト研修会を設立し(2019年4月)、技能の高い産業医の育成に取り組んでいる。

発達障害の特性の表れ方は、人によってさまざま

厚生労働省によると、大人になって発達障害と診断された人が24万人いるといいます。なぜ大人の発達障害が増えているのでしょうか。

近年増えてきたと言われますが、「発達障害」という概念が今までなかっただけで、昔からこのカテゴリーの人たちはいたはずです。例えば、いつも遅刻する、場違いな発言をする、なぜか話がかみ合わないなど、「少し変わっている」と感じる人たちは以前からいますよね。どうも脳の発達過程が定型発達とは異なるらしいということのようで、社会的に支援するために「発達障害」というカテゴリー概念がつくられました。

発達障害の特性があっても学生時代は勉強が中心ですから、本人や周囲が困らないケースは多いと思います。一人で過ごすことを好んだり、忘れ物が多かったりするなど、多くの人とは異なる行動や言動があっても、勉強さえできれば大過なく過ごせるからです。ところが、社会人になると「人と関わって仕事を遂行すること」を求められます。人と一緒に過ごし始めて、職場の風紀や職場の倫理を乱す、コミュニケーションに困難を感じるなど、職場での違和感や不適応が生じます。社会に出て初めて発覚するわけです。

発達障害の特徴や特性について教えてください。

発達障害は、大きく三つに分けられます。まず「ASD(自閉スペクトラム症)」は、主に対人関係やコミュニケーションなどに困難がある障害です。例えば、冗談や社交辞令が通じずに言葉通りに受け止めてしまう、場の空気や人の表情から感情を読み取れない、「ちゃんとやっておいて」といった曖昧な表現の意味がわからない、などの特徴があります。他には、活動や興味の範囲が狭く自分なりの「こだわり」があって、いつものルーチンワークはできるけれど、少し違った仕事に臨機応変に対応することが難しい場合があります。他には、音や光(日光など)に対して感覚過敏なので、耳栓やサングラスを希望する人もいます。彼らは、知的能力は問題ないので、職場が許容できる範囲で耳栓やサングラスを許可すれば仕事がしやすくなります。

「ADHD(注意欠如・多動症)」は、小児期には、不注意と多動・衝動性を主な特徴とすることから気づかれやすい障害です。大人になっても、一つのことに集中できず気が散りやすい、物や頼まれた仕事を忘れやすい、待つことが苦手、思ったことをすぐに発言するなどの特徴があります。よく言えば自由奔放で好奇心旺盛と言えますが、悪く言えば自制が効かないとも言えます。このタイプの人は、職務の向き不向きがある程度明確なので、本人の希望を聞き取りながら職務アサインを考慮する必要があります。

「LD(学習障害)」は、知的障害はないものの、読み書きや数値計算などを苦手とする障害です。例えば文字がゆがんで見えて読みにくい、文字と音がひもづかず発音が難しいなど、仕事を遂行するうえで困難があります。就学期に判明するケースが一般的ですが、そうとはいいながら、すでに社会人にまでなっているわけですから、それなりに本人も書類処理や会話の対処など、社会適応力はある程度備えているはずです。

実際は、これら三つの特性が個人の中で混じり合っているので、個人ごとにどのパターンだと言いにくい場合が多いです。またその障害特性にも濃淡がありますし、本人が気づいていないこともあります。エピソードがいくつか発生して、その傾向を振り返ってみることでようやく発達障害への気づきが進むということが少なくありません。

同じ特性でも人によってさまざまな表出パターンがあって、例えばASDの特性である「こだわり」という観点では、自分の興味がある分野の会話ばかり繰り返す人もいれば、ルールをきちんと守ることを他者にも強要するなど正義感が強すぎるという人もいます。別にこれはこれでいいわけで、業務や職場風紀に問題がなければわざわざ発達障害というカテゴリーに入れる必要はありません。

仕事がうまくできない従業員、注意できないマネジャー

職場では、具体的にどのような問題が起きているのでしょうか。

多くは「周りの人が当たり前にできることができない」というところから始まります。本人も困っているし、マネジャーも困っています。例えば「一所懸命やっているのに、どうしても大事な仕事を忘れてしまう」「自分は思ったことを発言しただけなのに、なぜか相手を怒らせてしまった」など、他人と仕事を一緒にしていく中でトラブルが起きます。本人はその都度反省しますが、脳の特性もあってどう改善すればいいのか自分でも分からない。そのため、何度も同様のミスを繰り返します。

何度もミスが続くようであれば、同じ職場の人たちは当事者に積極的に関わらなくなります。本人も自分の思った通りに仕事ができないことで無力感を抱くでしょうし、企業としても、貴重な人材を活用できないことになります。問題なのは、マネジャーが自分の指導や発言がパワハラになるのではないかと恐れて、トラブルが起きていても注意をしないことです。該当の従業員に対し、「何度言っても改善されない」「指導しても無駄だ」と思ってしまうのは早計です。これでは何も解決しませんし何も進捗(しんちょく)しません。彼らの障害特性に応じた対策を考えて、職場で合理的配慮を進めることが必要です。

クローズ就労(障害を開示せず、一般枠で健常者として就職すること)で働いている発達障害の人も多いとされています。マネジャーはどう接すればいいのでしょうか。

マネジャーにとって大切なのは、従業員を発達障害だと診断することではなくて、彼らにアサインされた仕事を適切に進捗させること。高血圧であっても、糖尿病であっても、発達障害であっても、そこにハンディキャップがありリスクがあるのであれば、その内容を双方で認識し、対策と改善に向けて一緒に考えることです。仕事が適切にできるように支援することが大切です。

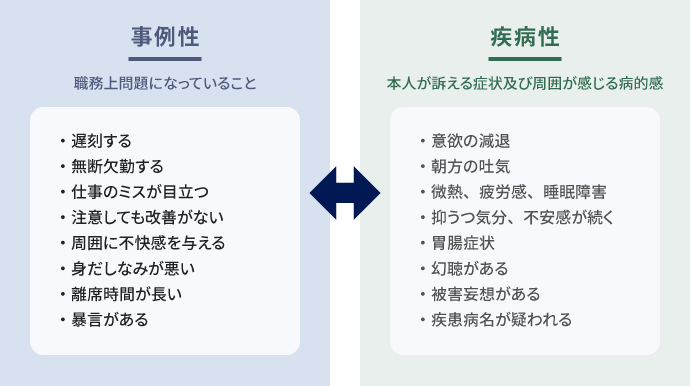

問題解決に向けて話し合う際には、職場でのトラブルを「事例性」と「疾病性」の観点から分析してみることをお勧めします。二つの概念で問題を整理しながら進めることで、問題の本質が理解しやすくなりますし、解決のための方法論が明確になります。

「事例性」とは、職務上トラブルとなっている具体的な問題行動です。例えば、遅刻が繰り返されている、無断欠勤がある、相手と言い争いになる、忘れ物が多い、時間を守らない、などの「事実」を指します。

「疾病性」は、心身両面における体調の不良状態を指します。意欲が減退している、朝起きられない、睡眠障害がある、腹痛やめまいがある、などの身体症状です。この改善のためには医療機関への受診が必要な場合があります。

「事例性」が単独として発生している場合もあれば、「疾病性」が存在し二次的に「事例性」が発生している場合もあります。この場合は「疾病性」が改善すれば「事例性」は消失することになります。

事実と困っている内容を本人に指摘し、改善策を考える

職場で発生したトラブルが事例性だった場合、マネジャーは部下に対してどのように切り出せばいいのか教えてください。

マネジャーの仕事は「チームリーダーとして従業員を動かしながら、成果を出すこと」にあります。部下が何らかの事情で成果を出せない状態にあるなら、成果を出せるように条件を変えたり、環境を整えたりしてモチベーションを上げるなどしなければなりません。

例えば、会議の資料作成をいつも忘れる部下がいたとします。この場合、解決しなければならない問題は部下を責めることではなくて、「会議の資料がない」状態です。「なぜ会議前に資料を用意しないんだ。君には仕事を任せられないな!」と毎回本人を非難していても事態は改善しません。「会議資料が準備されないこと」の重大さを伝えて、具体的な解決策を本人と話し合う必要があります。実際に職場で問題が発生しているのですから、トラブルが起きた状態を見過ごしてはいけません。業務を遂行するうえで問題が起きているなら、人を責めるのではなく、問題を解決するのがマネジャーの仕事です。

例えば、自分がハラスメントと言われないために、腫れ物に触るように部下と接しているマネジャーがいます。「指導がきっかけで、部下がうつ病になってしまったら責任を問われる」と気にしているケースがありますが、部下を育成するというマネジャーの職務を放棄していると言えます。ハラスメントは、「(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるもの、であり、(1)から(3)までの三つを全て満たすもの」をいいます。業務に関係することを指摘して、改善を要求しているのですから、この範囲はまったくハラスメントに当てはまりません。堂々と注意して、適切に指導してください。

事実を部下に伝える際に、注意しなければならないことはありますか。

「そんなことでは駄目だろう!」と結果ばかりを見て叱ったり、「こんな仕事もできないなんて」など人格否定に走ったりしてはいけません。また全員の前で注意することも避けてください。「発達障害なんじゃないの?」など、決めつけたような判断をする発言もいけません。あくまでも、職場で起きている問題と事実にフォーカスして話すべきです。

本人に発達障害があるか、診断名が何かについては、職場では重要ではありません。診断は治療のために医師が行うものであって、マネジャーとしては職場問題の解決につながらなければ何の意味もありません。職場として重要なことは、「問題を解決するためには、どうすればいいか」を当事者と話し合うことであって、治療は本人と医師の間の問題です。

改善策を考えるうえで、マネジャーが気を付けるべきことはありますか。

腹を割って対策を一緒に考えるという誠実さをマネジャーが見せることです。マネジャーの本気度がどこまで本人に伝わるかです。そのうえで、なぜ会議前に資料準備ができないのか、そしてそうならないように何をすればいいのか、誰がサポートとして必要なのか、などを具体的に一緒に考えてみることです。

一緒に考えながら、その背景にある本人側の因子についても議論をしましょう。そのときに、それが、事例性か疾病性かを見極めます。「ルーチンワークに追われて資料の準備時間が取れない」「いつも直前まで放置している」「いつも忘れてしまう」などがあるのなら、当日のルーチンワークは会議が始まる一時間前に止めることにする、当日の朝に会議時刻をマネジャーがリマインドする、など具体的な対策を考えます。対策を繰り返してうまくいったかどうかを確認してPDCAを回すことが大切です。うまくいかなかったら別の方法を試せばいいだけです。

改善が見られず、「気を付けていても忘れてしまう」というケースなら、疾病性も疑われます。「何度もミスを繰り返すのは通常とは思えない。私も改善策を知りたいから、医学的な見解をもらうために産業医に相談してみてはどうか」など、産業医への相談や医療機関への受診をそれとなく促すのはどうでしょうか。

トラブルメーカーだからと敬遠するのではなく、改善策を見つけるため、より丁寧にコミュニケーションを取ることが大切なのですね。

仕事につまずく部下だからこそ、仕事で成果を上げられるように、親身になってサポートしていくことが大切です。本人を責めることは人格否定につながりますし、障害名などが出てくるとセンシティブな領域に踏み込むことになります。ミスした事実に焦点を合わせれば、どうしたら改善できるかについて前向きに検討できます。

マネジャーはどうすれば本人の特性を仕事に生かせるのでしょうか。

最初に、できることや得意なことを三つ挙げてもらう、不得手やできないことを三つ挙げてもらう、というのはどうでしょうか。本人の得意と苦手を知ることで、職場の苦手作業が分かります。すると、どの仕事のどの部分を任せればいいのか、任せられないのか、を判断できるようになります。できないことは正直に「できない」と言ってもらえた方がトラブルを未然に防げます。そして、時間をかけて得意な領域を増やしていけばいいのです。本人が「変えられそうな部分」と「変えられない部分」を明確にして、一つひとつ苦手なことをつぶしていきます。いつも仕事が抜けてしまうなら、メモを取らせて翌週にまた進捗状況を確認するといったように段階を踏みます。「あなたはどんな努力をしていくのか?」と問いかけ、達成できる方法を一緒に考えることが大切です。

管理体制や関わり方を変えるのも効果的です。例えば他のメンバーが月1回の面談をしているとしたら、その人は1週間単位で行う。進捗状況の確認や相談を受ける機会を細かめに設けることで、うまくいっていないことに早い段階で気づけるのではないでしょうか。早く気づけば、すぐにリカバリーして別の対策を採ることもできます。マイクロマネジメントは敬遠されることも多いですが、必要に応じてマネジメントのしかたも変えなければいけません。

またそこに疾病性が潜んでいるのなら、主治医からのアドバイスをもらう必要があります。受診の際に本人同意のもとに上司が同席をして、主治医と意見交換をすることも有益ですし、書面にて主治医と情報交換をすることも可能です。その際は、産業医を介入させた方がいいかどうかなど、人事や直接産業医に相談すればいいのです。

指導に携わるマネジャーは「カサンドラ症候群」「うつ病」に注意

一般的にマネジャーは発達障害についての知識がないことから、現場での対応が分からず、疲弊してしまうケースがあるようです。

多くの企業で、マネジャーは板挟みの立場にあります。担当部門の進捗管理と人材育成も担わなければいけません。常にストレスフルな状態です。そこに発達障害の部下がいて、「何度言っても改善されない」などの状況があれば、マネジャーのストレスは閾値を超えてしまうかもしれません。

発達障害傾向の部下を持つマネジャーが陥る体調不良は二つあります。一つは、「カサンドラ症候群」。発達障害やグレーゾーンの当事者の周囲にいる人がなりやすく、面倒見が良く忍耐強い性格の人、当事者に配慮するあまり本人が疲弊してしまいます。一般的には家族やパートナーが陥るとされていますが、上司や同僚もカサンドラ症候群になる可能性があります。

もう一つは、「うつ病」です。責任感の強い人や人間関係においてストレスを感じやすいタイプがなりやすいとされています。発達障害傾向の人と一緒に仕事をするのは、過剰なストレスがかかる場合がありますので、マネジャー自身が不調になったり、気力が出なくなったりする状態に陥りやすいのです。

マネジャー自身が心身の健康を保つためには、どんなことを心がければいいでしょうか。

同じ立場のマネジャー同士など、悩みを相談できる存在がいればぜひ相談をしてみてください。同僚で、かつ同じ管理職なら、話すだけでも精神的に楽になりますし、自分では思いつかない解決策やヒントが見つかることもあります。とにかく一人で悩みを抱え込まないようにしてください。

自分自身の体調に問題が出ていないかについて意識することも大切です。不眠や頭痛、抑うつ感、無気力など、普段の自分と違う症状や感情が出始めたら要注意です。体調不良が出始めたら危険信号なので、気になったら産業医に相談することも考えてください。

マネジャーを孤独にさせないためには、第三者の介入が必須

現場でのマネジャーの負担はとても大きいように感じます。企業が発達障害の傾向がある部下を抱えるマネジャーに対して支援できることはありますか。

発達障害の傾向がある人やグレーゾーンの人に対応するためには、まず知識をつけることが大切です。1泊2日の管理職研修を行って、ケースマネジメントやコミュニケーションについて学ぶ機会を設けている企業もあります。研修をすることで、マネジャーが自分自身のメンタルヘルス管理について気づけます。これらは一次予防になるわけですが、発達障害の概念を教え、対処の基本原理をしっかりと伝えることです。マッチした職務提供が重要ですが、コミュニケーションの大切さも伝える必要があります。

二次予防としては、本人との面談を通して違和感や体調不良感を早期発見する、場合によっては産業医に相談するなどを行います。産業医が積極的に人事労務と連携して、健康経営を推進しながら会社の健康文化の向上に取り組んでいる企業もあります。産業医とマネジャーとの心理的な距離感を縮めておくことも重要なポイントです。

三次予防としては、医療機関へ紹介するなどして、治療の優先度を上げる必要があります。とくに労働者が50人以上の企業なら産業医がいるので産業医を活用しましょう。企業はマネジャーをサポートすることが大切ですし、解決が難しい場合は、外部の専門相談機関を活用することが必要です。この辺りの采配については産業医の活躍が期待されますね。

産業医がいない小規模事業者の場合なら、地産保センターや総合支援センターにも相談することができます。厚労省HPにも「心の耳」がありますので、無料でメールや電話サービスを受けられます。

取材:2024年12月6日

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった4

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント