リファレンスチェック8割以上が許容!期待は自身が把握していない強みが伝わること

ディップ株式会社

【調査概要】

調査主体:ディップ株式会社

調査手法:インターネット調査(バイトル会員)

調査実施時期:2021年3月21日(日)~2021年3月25日(木)

対象者条件:47都道府県在住の15~69歳の男女のうち、これまでに就業した経験がある人

有効回収数:6,544サンプル

本レポートについて

企業と求職者の入社後のギャップを軽減し、それによる早期離職を防ぐために「リファレンスチェック」を行う企業が増えてきました。本レポートでは、「リファレンスチェック」に対する求職者の認知や許容、期待と懸念を明らかにしています。

リファレンスチェックの認知と許容

まずは、リファレンスチェックについてどの程度の人が知っているのか、見てみましょう。

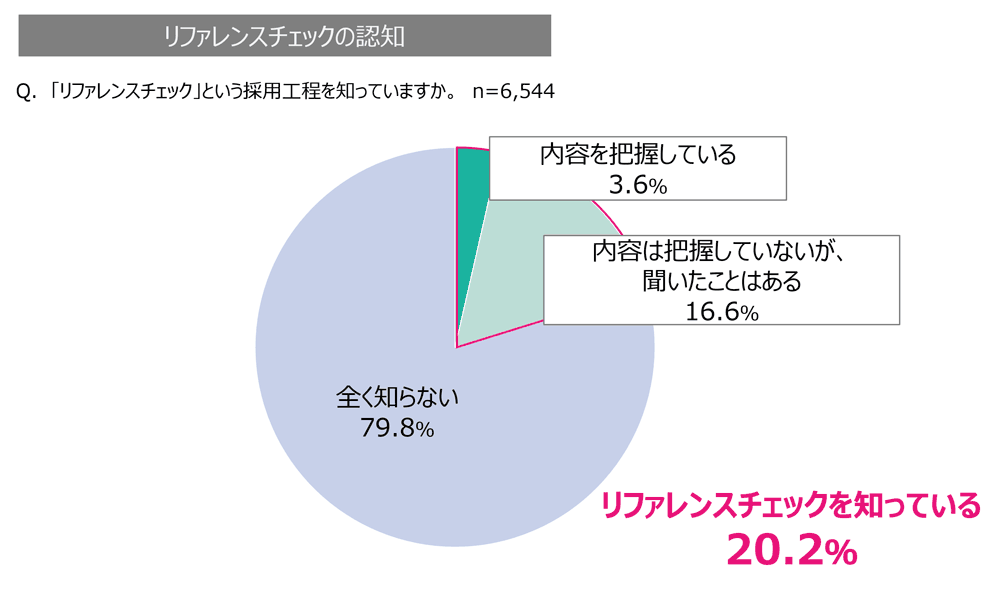

リファレンスチェックを知っている割合は2割に留まる

「内容を把握している」(3.6%)、「内容は把握していないが、聞いたことはある」(16.6%)を合わせても2割に留まり、日本ではまだ一般的ではないようです。

では、説明を受けたうえで「リファレンスチェック」は求職者に受け入れられるのでしょうか。

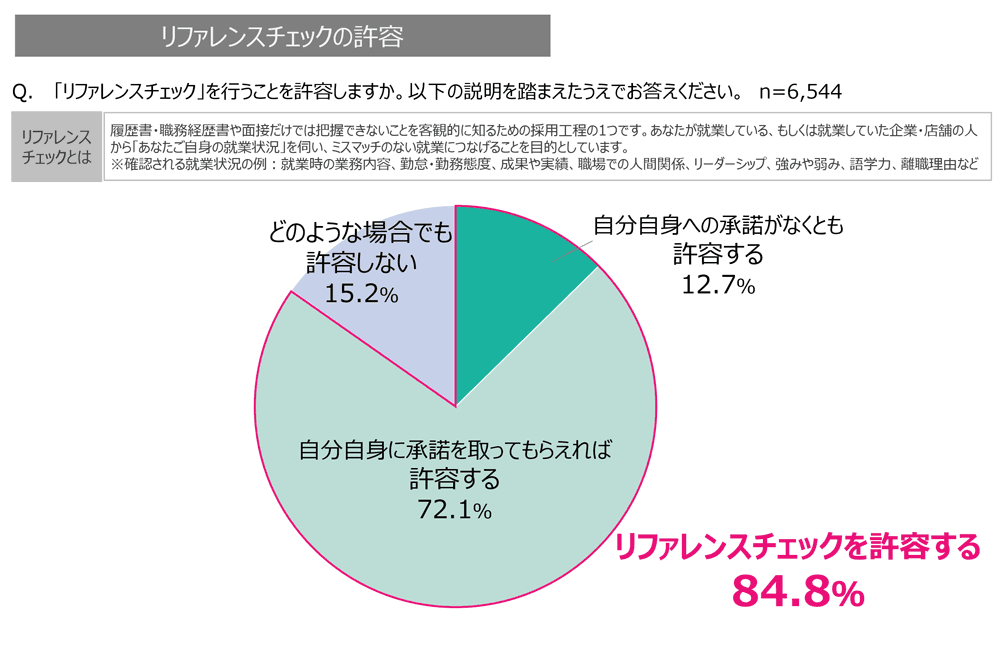

リファレンスチェックを許容する割合は8割以上

「自分自身への承諾がなくとも許容する」という回答は1割強に留まりましたが、「自分自身に承諾を取ってもらえれば許容する」という回答は7割以上で、合わせて8割以上が許容しています。

では、どのような人が許容し、どのような人が許容しない意向を示しているのでしょうか。

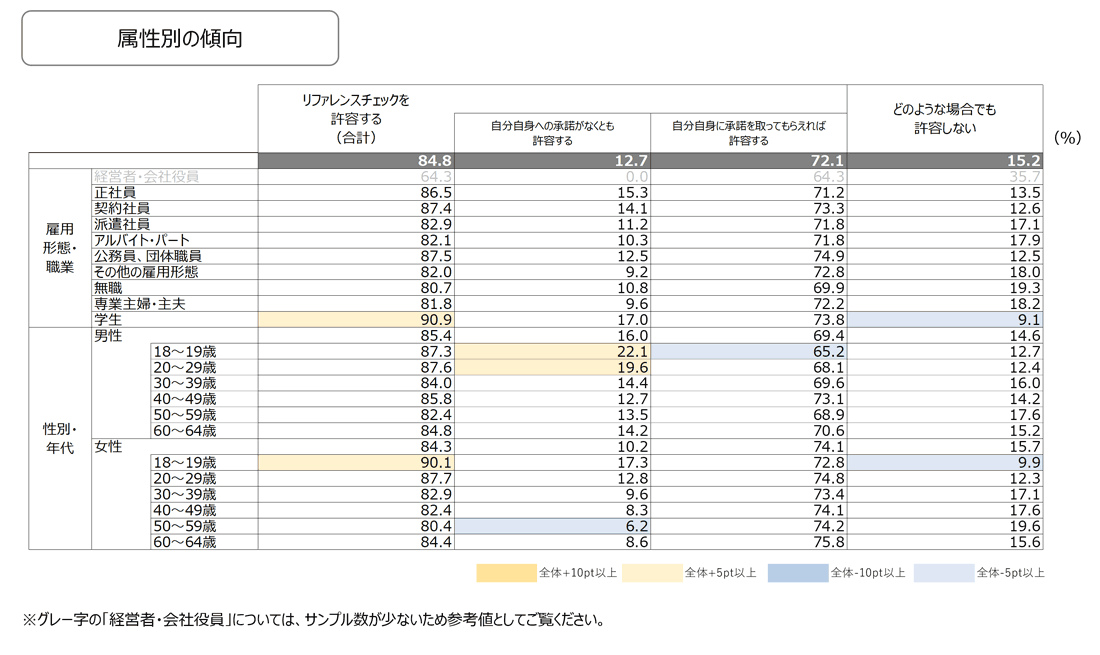

10代、20代は許容する割合が高い

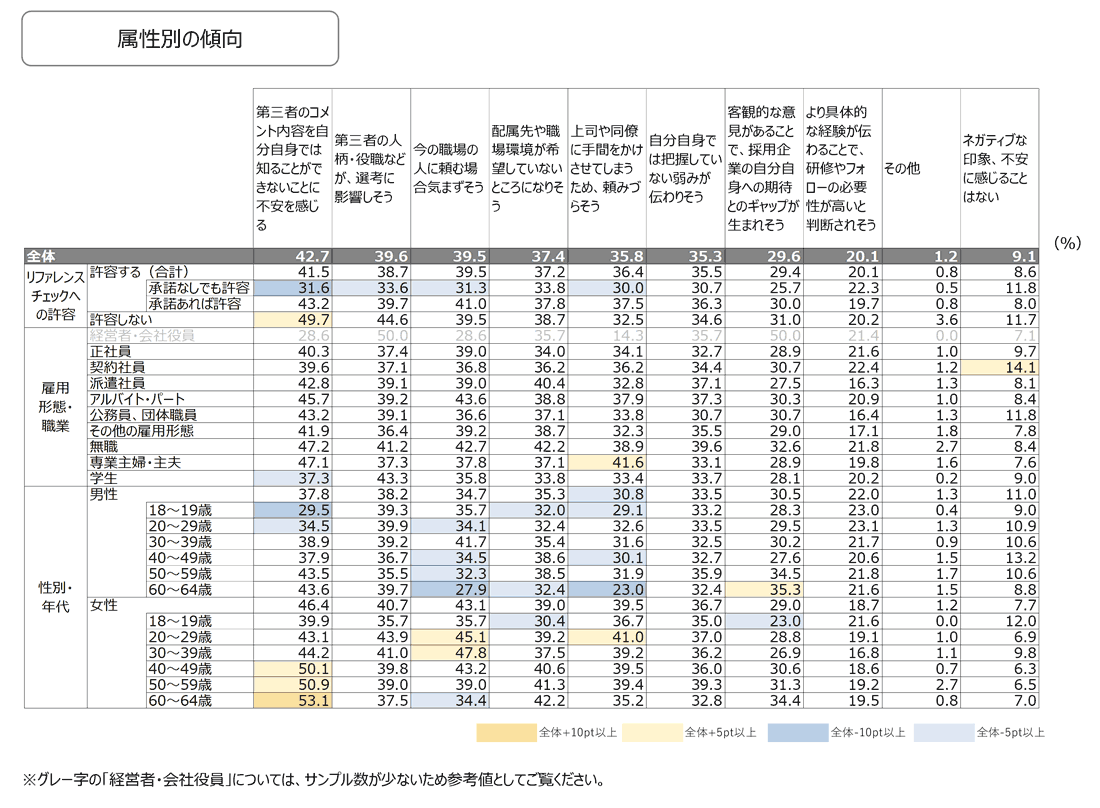

雇用形態・職業による大きな傾向は見られませんでしたが、正社員、契約社員、公務員・団体職員は派遣社員、アルバイト・パートよりも許容の割合がやや高くなっています。

性別・年代別について目立った特徴はなく、あえて言うのであれば年代が低い人の許容する割合が高めで、10代、20代は9割前後が許容すると回答しています。

リファレンスチェックは正社員、契約社員など中途採用の際に用いられるケースが多いため、これらの雇用形態の許容が高い結果となることは想定できますが、学生や10代、20代など若年層の許容が高くなっているのはなぜでしょうか。

次項から、リファレンスチェックへの期待と懸念を見ていくと同時に、属性別の許容の傾向との関連を見ていきましょう。

リファレンスチェックへの期待と懸念

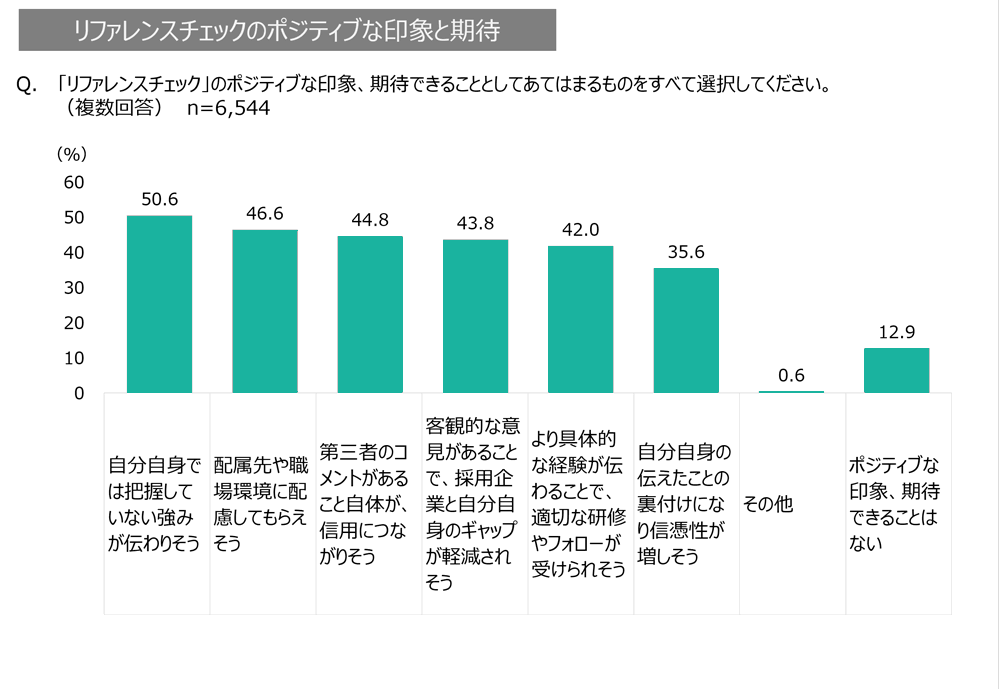

期待は自身が把握していない強みが伝わること

ポジティブな印象・期待として1位に挙げられたのは「自分自身では把握していない強みが伝わりそう」(50.6%)、次いで「配属先や職場環境に配慮してもらえそう」(46.6%)。採用企業がリファレンスチェックを取り入れる理由である‟ギャップを軽減する”という点では、求職者のポジティブな印象、期待としても4位「客観的な意見があることで、採用企業と自分自身のギャップが軽減されそう」(43.8%)に挙げられており、双方が大きなメリットと感じているようです。

属性別に見るとどのような傾向があるのでしょうか。

リファレンスチェックを許容する層と許容しない層で比較すると、許容する層は9割以上が何かしらのポジティブな印象・期待を挙げたのに対して、許容しない層は6割以下でした。また、期待することの多くの項目で20ポイント以上の差があります。特に、1位に挙げられた「自分自身では把握していない強みが伝わりそう」については、許容する層は55.1%があてはまると回答しているのに対して、許容しない層は25.9%に留まり、30ポイント近くの差があります。

前掲の「リファレンスチェックの許容」の属性別の傾向では、学生や10代、20代など若年層は許容の割合が高いという結果が出ています。これらの層は、何かしらポジティブな印象・期待があるという回答が多く、リファレンスチェックを前向きに受け取っていることがわかります。特に学生は、ポジティブな項目をすべてにおいて全体の割合を上回っており、非常に好意的に考えていることが明らかになりました。

では、逆にリファレンスチェックに対するネガティブな印象や懸念としてどのようなことが挙げられているのでしょうか。

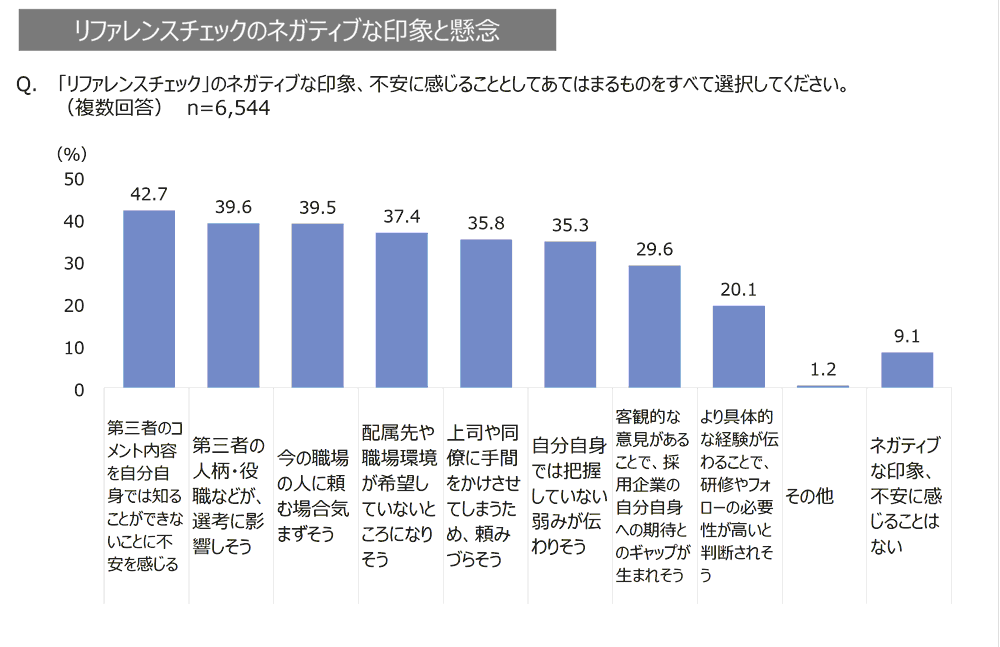

懸念は自分ではコメントが確認できないこと

ネガティブな印象や懸念として1位に挙げられたのは「第三者のコメント内容を自分自身では知ることができないことに不安を感じる」(42.7%)、次いで「第三者の人柄・役職などが、選考に影響しそう」(39.6%)。ポジティブな印象・期待で上位に挙げられた「配属先や職場環境に配慮してもらえそう」に対して、ネガティブな印象・懸念では「配属先や職場環境が希望していないところになりそう」(37.4%)が4位に挙げられており、メリットとデメリットの両面があるようです。

次に、属性別の傾向を見てみましょう。

リファレンスチェックを許容する層と許容しない層で比較すると、いずれも9割前後が何かしらのネガティブな印象・懸念を挙げており、ポジティブな印象・期待とは異なり、許容する層も何かしらネガティブな印象・懸念があることがわかりました。

また、男女別で見ると女性の方がネガティブな印象・懸念を感じており、年齢層が高くなるほど「第三者のコメント内容を自分自身では知ることができないことに不安を感じる」という回答が増え、特に女性の40代以上は5割以上があてはまると回答しています。

ポジティブな印象・期待、ネガティブな印象・懸念での回答を踏まえ、リファレンスチェックを行う目的を丁寧に伝えることや、結果により何を判断されるかを伝えるなど配慮が必要でしょう。

リファレンスチェックを許容する人の許容対象や希望

ここからは、リファレンスチェックを許容する人の具体的な許容対象や希望を見ていきましょう。

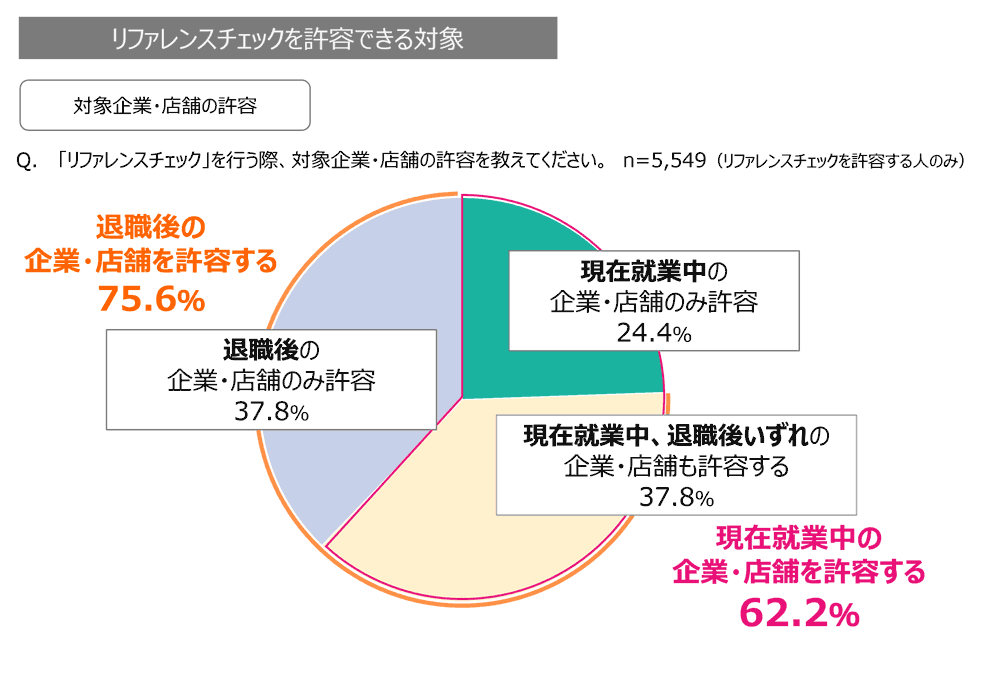

リファレンスチェックの依頼先の許容は、退職後の企業・店舗が高め

リファレンスチェックの依頼先として、「現在就業中、退職後いずれの企業・店舗も許容する」という回答は4割弱という結果です。「現在就業中の企業・店舗のみ許容」と「退職後の企業・店舗のみ許容」を比べると‟退職後”の希望が高くなりました。「現在就業中、退職後いずれの企業・店舗も許容する」という回答を含めると、‟現在就業中の企業・店舗を許容する”割合は6割超、‟退職後の企業・店舗を許容する”割合は7割超という結果となり、いずれも一定の許容が見られました。

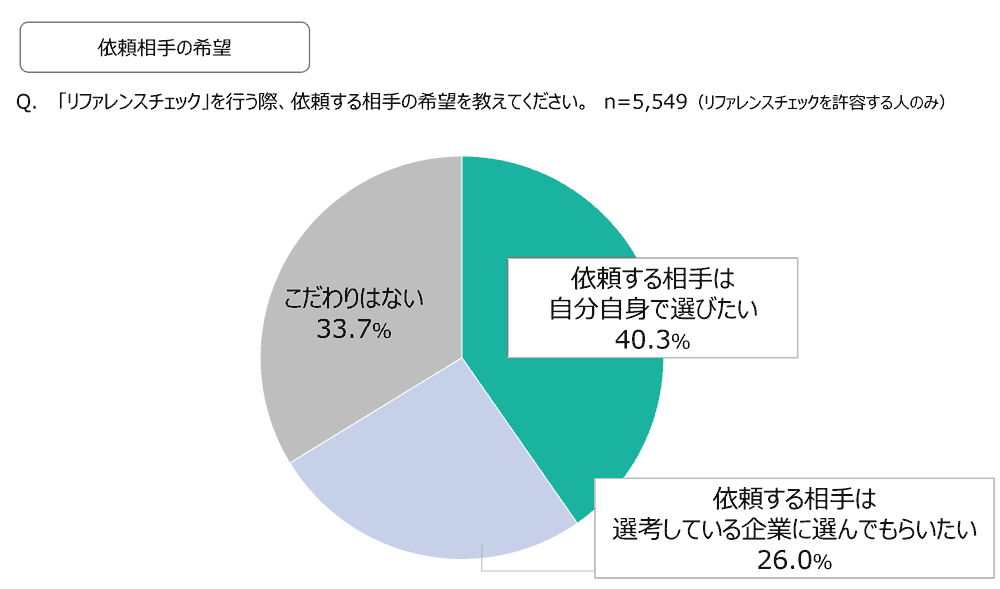

依頼相手は「自分自身で選びたい」が最多で4割超

リファレンスチェックの依頼相手は「自分自身で選びたい」が最多で4割超という結果となりました。また、「こだわりはない」も3割超でした。

汎用的なリファレンスチェックについて

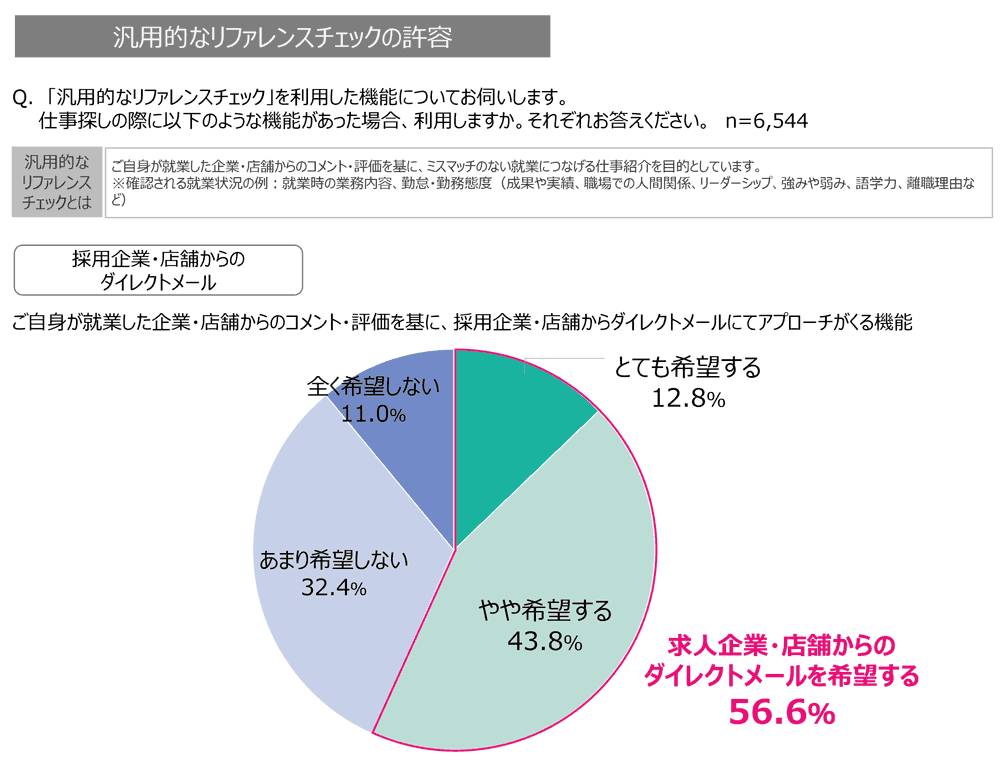

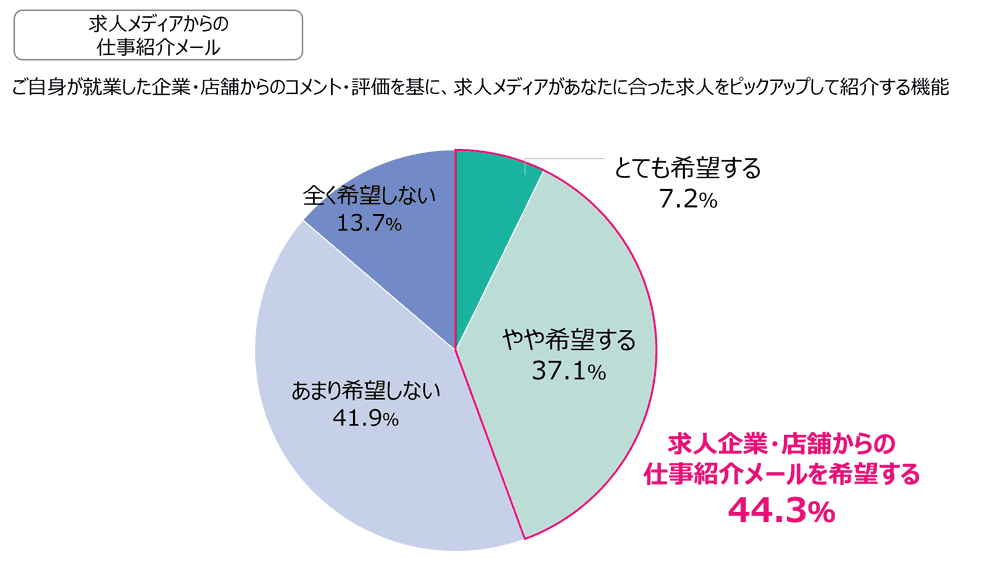

汎用的なリファレンスチェックを利用した機能にニーズあり

汎用的なリファレンスチェックを利用した機能について、「求人企業・店舗からのダイレクトメールを希望する」6割弱、「求人メディアからの仕事紹介メールを希望する」4割強と、一定の期待が見られました。特に、求人企業・店舗からのダイレクトメールへの期待は高く、客観的な評価を見たうえでのアプローチが待ち望まれているようです。

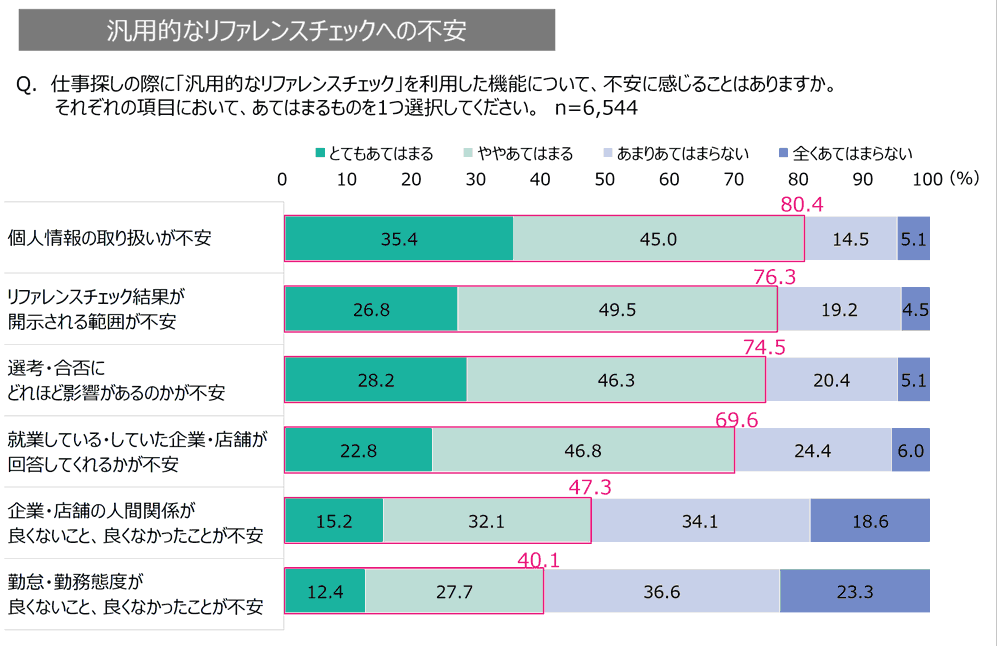

不安1位は「個人情報の取り扱い」

汎用的なリファレンスチェックを利用した機能について、「求人企業・店舗からのダイレクトメールを希望する」6割弱、「求人メディアからの仕事紹介メールを希望する」4割強と、一定の期待が見られました。特に、求人企業・店舗からのダイレクトメールへの期待は高く、客観的な評価を見たうえでのアプローチが待ち望まれているようです。

さいごに

本レポートでは、「リファレンスチェック」を行う企業が増えてきたなかで、求職者の認知や許容、期待と懸念を明らかにしました。

本レポートで明らかになったこと

リファレンスチェックの認知と許容

- リファレンスチェックを知っている割合は2割に留まる

- リファレンスチェックを許容する割合は8割以上

- 10代、20代は許容する割合が高い

リファレンスチェックへの期待と懸念

- 期待は自身が把握していない強みが伝わること

- 懸念は自分ではコメントが確認できないこと

リファレンスチェックへの期待と懸念

- リファレンスチェックの依頼先の許容は、退職後の企業・店舗が高め

- 依頼相手は「自分自身で選びたい」が最多で4割超

汎用的なリファレンスチェックについて

- 汎用的なリファレンスチェックを利用した機能にニーズあり

- 不安1位は「個人情報の取り扱い」

導入する企業が増えているとはいえ、「リファレンスチェックを知っている」という回答は、2割に留まっていることが明らかになりました。しかし、どういったものかということを説明したところ、許容するとの回答は8割以上と、好意的な様子がうかがえます。採用企業の導入理由になっている‟ギャップを軽減する”という点について、求職者も「客観的な意見があることで、採用企業と自分自身のギャップが軽減されそう」と、メリットに挙げています。

企業と求職者の入社後のギャップを軽減するため、そして早期離職を防ぐために「リファレンスチェック」を行う企業が増えてきましたが、求職者のポジティブな印象・期待、ネガティブな印象・懸念の回答を踏まえ、リファレンスチェックを行う目的を丁寧に伝えることや、結果により何を判断されるかを伝えるなど配慮が必要そうです。

あらためて運用法方法を検討する際の参考にしてください。

執筆者:ディップ総合研究所 ディップレポート編集室 川上由加里

「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」の企業理念のもと、“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、『労働力の総合商社』として、人材サービス事業とDX事業を運営しています。

働く人のリアルがわかるディップ総合研究所

https://www.baitoru.com/dipsouken/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント