「優秀な人が集まっても成果が出ない」のはなぜか?

集団心理から考える、「チームがワークする」ために必要なもの

福岡大学 人文学部 准教授

縄田 健悟さん

優秀な人材を集め、よりすぐりのチームを結成。それなのに、なぜかチームが機能しない――。そんな組織の「なぜ?」に焦点を当て、社会心理学の視点から原因をひも解いていくのが、先ごろ出版された書籍『だけどチームがワークしない――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで』です。チームをワークさせるには何が必要なのか。人事はチームを率いるリーダーをどのように抜てきし、育成すればいいのか。著者であり、福岡大学で「集団における心理と行動」をテーマに研究を行う、縄田健悟さんにうかがいました。

- 縄田 健悟さん

- 福岡大学 人文学部 准教授

なわた・けんご/福岡大学人文学部准教授。九州大学大学院人間環境学府博士後期課程修了。博士(心理学)。専門は、社会心理学、産業・組織心理学、集団力学。集団における心理と行動をテーマに研究を進め、特に組織のチームワークを向上させる要因の解明に取り組んでいる。一般社団法人チーム力開発研究所理事も務める。著書に『暴力と紛争の“集団心理”:いがみ合う世界への社会心理学からのアプローチ』(ちとせプレス)、『だけどチームがワークしない ――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで』(日経BP)など

なぜ集団になるとうまくいかないのか

著書『だけどチームがワークしない――“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまで』を書こうと思った理由をお聞かせください。

社会心理学を多くの方に知ってほしいと思ったのが、本書を書く大きなきっかけの一つでした。社会心理学は、社会における人間の心理や行動を研究する学問であり、複数の人が集まった状況での人間関係や集団行動を扱います。一般の人にとっても面白く、役に立つはずだという思いは以前からありました。

実は、本書には教科書にあるような、社会心理学の基本的な内容が多く含まれています。働きながら本を読んで勉強しようとする方々にビジネス書として届けることで、チームワークを考える参考にしてもらうと同時に、社会心理学の面白さをお伝えしたいと思っています。

そもそも「チームがワークしている」とは、どのような状態を指すのでしょうか。

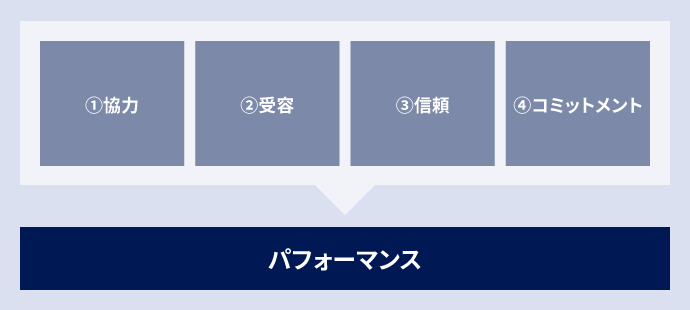

チームをワークさせるには、「協力」「受容」「信頼」「コミットメント」の四つが必要です。

チームワークを発揮するのに「協力」は欠かせません。協力するには一人ひとりを尊重する寛容さを持ち、メンバー全員を包摂する「受容」が不可欠で、メンバー同士が受容し合うことは「信頼」の醸成につながります。お互いを受容し、信頼し合うからこそ、指摘しにくいことを物怖じせず言うことができ、それによって険悪になることも避けられるわけです。

そういうチームの状態があって、集団の目標や課題が共有され、そこに向かってみんなで頑張ろうという「コミットメント」により、積極的に挑戦できる状態が生まれます。その結果、チームとしてパフォーマンスが発揮できるわけです。

協力、受容、信頼、コミットメント。こうして並べると当たり前のようにも感じます。

よくわかります。私もひねくれ者の学者ですので、若い頃は「単なる理想論」や「現実味のないきれい事」のように感じていました(笑)。ただ、研究で調べていくとやはりこれらができているチームは実際に強く、心理的安全性(職場で他者に意見を述べたり、ミスを報告したりしても、メンバーから拒絶されることなく、受け入れてもらえると感じられるチームの状態)があり、パフォーマンスも高いという結果になるのです。

一方、本書のタイトルは「だけどチームがワークしない」です。集団になるとうまくいかない原因は何でしょうか。

一般的に、一人でいるときと集団に属するときでは、同じ人でも行動が変わります。また、優秀な人が集まったからといって、チームとして優れた結果を出せるとは限りません。

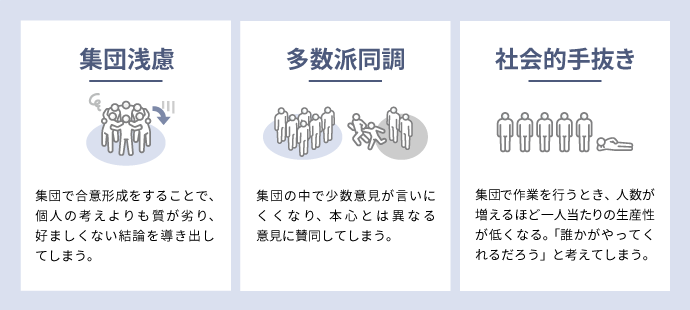

例えば、スペースシャトルの打ち上げ事故では、事前に技術的な問題点を指摘されていたにもかかわらず、上層部集団の話し合いと意思決定に問題があったことが原因となりました。これは「集団浅慮 (groupthink)」という現象として解釈できます。集団で話し合いをする中で、批判的な熟慮が行われなくなり、浅はかな結論を導き出してしまう、というものです。また、アイデアを生み出すためにブレインストーミング(ブレスト)をしたことがある人は多いと思いますが、実は集団でブレストをしても一人でのブレストほど創造性が上がらないという研究もあります。

周りの人たちに合わせようとするあまり、本心では違うと思っている意見に同調してしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。周りの意見を勘違いしたときには、「全員が内心では反対しているのに、誰も意見を言えないうちに、集団としては満場一致の結論として話が進んでしまう」ということさえ起きます。

他にも、本来であれば一人増やすことで得られるはずのプラスの効果が、人を増やすほど目減りしていく現象も挙げられます。これは「社会的手抜き」と言われるもので、「他の人が頑張ってくれるだろう」とモチベーションが低下したり、そもそもうまく協調できなかったりといった原因が考えられます。要は「集団だからさぼってしまう」わけですね。

このように、集団にはみんなで協力して大きな成果を上げられるといったプラスの面がある一方、「負の集団心理」もあるのです。

組織の衝突には「関係対立」と「課題対立」がある

負の集団心理を踏まえて、どのようにチームをワークさせればいいのでしょうか。

重要なことに「リーダーシップ」と「対立」への対処があります。集団の中で最も影響力が強いメンバーであるリーダーがいかにリーダーシップを発揮し、メンバーの衝突に向き合うかが鍵を握ります。

組織における「対立」には、どのようなものがありますか。

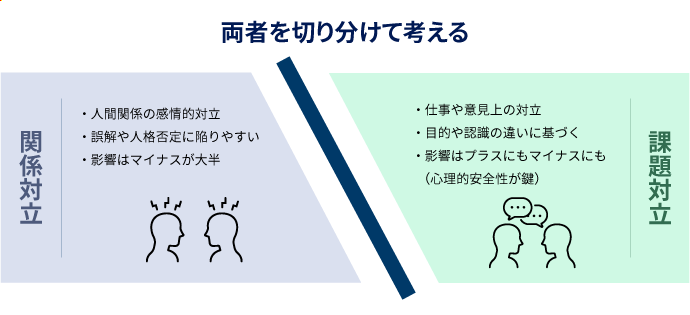

「関係対立」と「課題対立」の2種類があります。

関係対立は、仲たがいのようなかたちで現れる人間関係上の対立です。通常、私生活における友達集団の中で起きるのは関係対立が中心です。一方、組織は目標達成に向けて働く集団であり、課題に対する意見の食い違いも起こります。これが課題対立です。

この二つは、概念上は別物ですが、当人の心の中で混同されがちであることがポイントです。仕事上の意見を言うことで生じるのは課題対立でも、言われた側が人格否定と捉えることで関係対立に変わることが起こりえる。両者を切り分けて考える必要があります。

「関係対立」と「課題対立」を切り分け、建設的に議論するには、どのようなコミュニケーションや表現の工夫が必要でしょうか。

まずは「関係対立と課題対立は混同しやすい」ことをしっかりと認識し理解することが第一歩となるでしょう。「相手に意見を伝えることは人格否定と捉えられやすい」という一種のバイアスがあることを知っていれば、そう誤解されないように意見を伝える側も伝え方を考慮できますよね。また、意見を言われた側も、反射的に相手からの指摘を人格否定だと思ってしまったとしても、後から冷静になれます。

上司、部下などの上下関係が伴う間柄の場合、上司の立場が強くなりやすいので、特に注意が必要ですね。

上司、部下の関係において、関係対立は表立って出にくい点に注意が必要です。部下は笑顔で「わかりました」と答えているけれど、心の底では「叱られた」「自分のことを嫌っているに違いない」などと不満を募らせているケースもあります。

結局のところ、重要なのは普段から作り上げている関係性やチームの風土です。人格否定に捉えられないように、敵意や悪意がないことを意識しながら笑顔でオープンなコミュニケーションを心掛けるなど、工夫はもちろん必要です。しかし、そもそもの日常的なチームの風土が悪ければあまり効果はありません。逆にチームの風土が良好であれば、自然と関係対立、課題対立を切り分けたコミュニケーションにもつながってくると思います。それを自然にできる状態が理想ですね。

普段からの関係性によって、対立が及ぼす影響も変わるわけですね。

そうですね。特に対立と心理的安全性には大きな関係があることがわかっています。関係対立にはマイナスの効果ばかりが見られるのに対し、課題対立は場面によって影響が異なり、プラスにもマイナスにも転じます。課題対立は、関係対立を引き起こして険悪になることもあれば、建設的な議論を交わし、アイデアがより良いものになる可能性もあるわけです。

そして、その分水嶺となるのが心理的安全性。心理的安全性とは、率直な意見を述べたり、自分のミスを認めたりといった、ともするとメンバーから否定的に見られやすい行動を取ったとしても、排除されず受け入れてもらえると感じられるチームの風土です。心理的安全性があれば、たとえ会議中に激しく意見を戦わせた人同士でも、終了後は仲良く会話ができる。このようなときには、課題対立がマイナスに転じることなく、むしろプラスをもたらすことさえ起こりえます。

人事は「リーダーシップはスキル」の認識を持つべき

チームワークを発揮するにはリーダーシップが重要だとおっしゃっていました。どのようなリーダーシップが求められるのでしょうか。

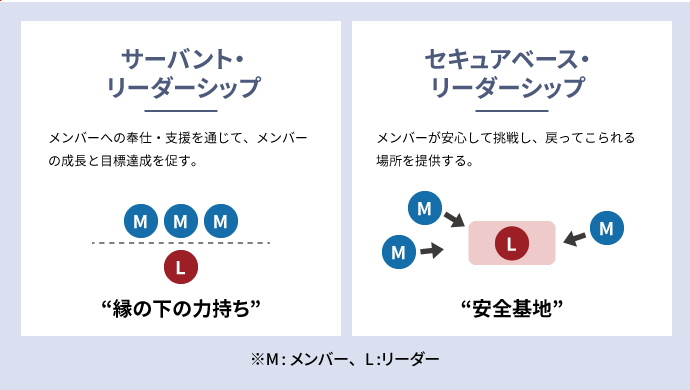

さまざまな種類があるリーダーシップの中でも、私はメンバー支援型のリーダーシップが重要だと考えています。具体的には「サーバント・リーダーシップ」と「セキュアベース・リーダーシップ」です。前者はメンバーが力を発揮できるように、いわば縁の下の力持ちとして奉仕するリーダーシップの在り方。後者は、挑戦するメンバーがいつでも戻ってこられる安全基地として、チームを整えるリーダーシップです。

両方に共通しているのは、「メンバーが活躍できるよう、いかにリーダーが支援するか」という視点。リーダーがメンバーを励ましながらパフォーマンスを発揮できるよう、下支えをする。リーダー自身が活躍するだけでなく、メンバーの力を引き出すイメージを持つことが重要です。

メンバー支援型のリーダーを支援するために、人事部門ができることを教えてください。

まずは、リーダーの評価に「集団をリードする立場として、メンバーをどれだけ支えているか」「チーム全体の成果を高める行動がいかに取れるか」といった視点を取り入れる必要があります。

プレイヤーとして有能なリーダーが力を発揮したとしても、残りのメンバーが機能していなければチーム全体としての成果は上がりません。「リーダーはあくまでもチームをリードする役割であり、チームを生かす存在である」ことを人事部門が念頭に置き、そのようなリーダーを登用、育成する仕組み作りが求められると思います。

「プレイヤーとして優秀だからマネジャーに昇進させる」といった評価制度を取り入れている企業は多いですが、プレイヤーとして優秀な人がメンバー支援を得意とするとは限らず、ギャップが生じそうです。

「名プレイヤーが名監督になるとは限らない」とスポーツの世界でよく言われますが、会社組織にも同じことが言えると思います。重要なのは、マネジャーはあくまでマネジメントをする役割であり偉い人ではない、という認識を持つこと。プレイヤーとして優秀な人をマネジャーに昇進させる背景には「マネジャー=偉い」という考え方があるようにも思いますが、そこを考え直す必要があるでしょう。

極端な話、プレイヤーとして特別優秀ではない人がマネジャーに適しているケースもあるわけです。反対に、プレイヤーとして優秀な人にマネジメント以外のキャリアパスを用意することも必要でしょう。

リーダーに登用する前に、本人の性格を見極める必要があるということですか。

たしかに性格の問題はありますが、どちらかというと「リーダーシップはスキルである」という視点を持った方がいいと思います。

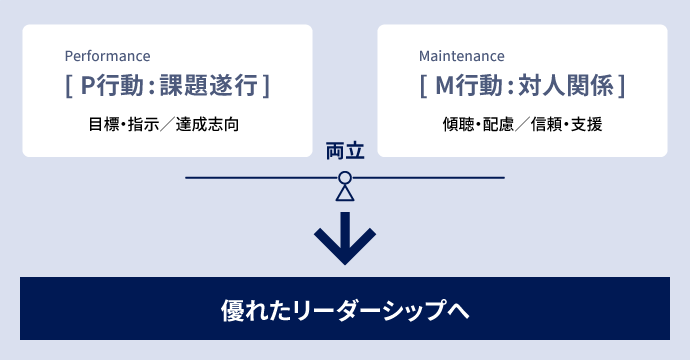

リーダーシップには「課題遂行リーダーシップ(P行動)」と「対人関係リーダーシップ(M行動)」の二つから成り立つ「PM理論」という考え方があり、リーダーに双方が必要であることは間違いありません。性格や価値観によって片方に偏ることは起きるのですが、苦手な行動はスキルとして身に付け、得意な行動はさらに伸ばし、両方ができるようになることが重要です。

今は個人の尊重が必要な時代であり、その分下支え型のリーダーシップの重要性が増しています。だからと言って、背中でチームを引っ張るカリスマ型リーダーシップがダメなわけではありません。モチベーションを鼓舞するには、そういった姿勢も必要でしょう。どういったリーダーを理想とするのかを、会社としてある程度明確にする必要もあると思います。

その上で、リーダーを登用する際は性格や向き不向きではなく、「具体的な仕事の指示が出せるか」といったP行動と、「メンバーを下支えできるか」といったM行動をスキルとして評価し、判断をすることが大切です。

リーダーシップは個人の資質に由来するものと考えられがちですが、あくまでスキルであるわけですね。そうなると、リーダーへの研修や教育制度も重要ですね。

非常に大切だと思います。管理職研修を数回行うだけで終わらせず、「リーダーシップは個人の適性や向き不向きによるものではなく、スキルである」という前提に立ち、PMの双方をスキルとして身につけたリーダーを会社として育成していく視点を持ってほしいと思います。

多様性は良いものだ、と「信じる」

今後、企業におけるチームワークのあり方はどのように変化していくと予測できますか。

大前提として、表面上はさまざまに変化していくと思います。ただし、チームワークの根幹は変わりません。

表面的な変化という意味では、社会が個人主義化しているのは間違いありません。ワークライフバランスや働き方改革はその典型でしょう。企業には従業員を会社人間として一律に捉えるのではなく、一人ひとりの状況に合わせた対応が求められます。

かつて日本人男性の正社員しかいなかった日本企業に女性が加わり、年齢層も若手から定年退職後の再雇用者と幅が広くなったことで、働き方は多様になっています。さまざまな背景やライフスタイルを持った人たちで協働する必要があるのです。

こういった社会の変化の背景には、一人ひとりが我慢をするのではなく、生きやすいように尊重しようという考え方があります。チームのパフォーマンスという観点から見ても、集団のために個性を抑圧したり、個人の意見を抑制したりすることが求められるようなチームは心理的安全性が低くなり、長期的に見てあまり強いチームとは言えません。その意味でも、チームとして個人を尊重する重要性は増していくでしょう。

一方で、組織の多様化は集団がバラバラになる原因のように思えるかもしれません。面倒なことが増えるのは確かであり、チームワークを発揮する難易度も高まっていると思います。だからこそ、マネジメントが肝です。そもそも社会は多様な人からできているのであり、それらを包摂し、組み込み、生かせるのが強い組織。さまざまな人が混ざることで生じる光を生かし、影が落ちやすい部分は対処することで、多様なチームでもパフォーマンスは発揮できるはずです。

その際、多様性は良いものだと信じることが重要です。人々が信じていることが実際の変化を引き起こす現象を「自己成就」と言いますが、みんなが信じることで行動が変わり、本当に物事がプラスに転がっていくことがあります。組織の方針をリードし、推進する役割を担う人事部門が、多様性を肯定的に捉え、信じることが組織の変化を引き起こす一助となるかもしれません。

どのような社会の変化があったとしても、必要とされるリーダーのスキルは変わりません。難しくなったのはあくまで表面的な部分であり、「みんなで協力してパフォーマンスを発揮する」という本質は同じ。それはチームワーク研究でも明らかにされていることです。

変わらない根幹をきっちり押さえ、表面的な変化に右往左往せず、根本的なチームワークの原理を踏まえた施策を打つ。変化の激しい時代だからこそ、表面的な変化に惑わされず、「チームワークの本質」を深く理解したうえで施策を打つ姿勢が人事部門に求められるのではないでしょうか。

※図1~5は、縄田さんの話を基に『日本の人事部』編集部が作成

(取材:2025年4月3日)

この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント