アラフィフ社員の「ジョブ・クラフティング」はなぜ必要なのか?

キャリア後半の停滞感を打破する、主体的な仕事づくりが組織の未来を照らす

京都産業大学 経営学部 教授/東京都立大学名誉教授

高尾 義明さん

「シニア活躍」が経営の重要テーマとなっています。その議論は50代後半から60代以上に偏りがちですが、その手前でボリュームゾーンを形成する45~54歳の「アラフィフ」も、組織の未来を大きく左右する世代です。キャリアの転換期であり、停滞感やモヤモヤを抱えがちなこの世代が活力を失えば、5年後、10年後の組織力低下は避けられません。組織論・組織行動論を専門とする、京都産業大学 経営学部の高尾義明さんは、この課題に対して「ジョブ・クラフティング」が解決の鍵を握ると言います。主体的に仕事の捉え方や進め方を工夫し、やりがいを高めることで、アラフィフ世代がいきいきと働けて、組織も活性化するというのです。アラフィフ世代にジョブ・クラフティングはなぜ重要なのでしょうか。上司や人事はどう支援すればいいのでしょうか。高尾さんにお話をうかがいました。

- 高尾 義明さん

- 京都産業大学 経営学部 教授/東京都立大学名誉教授

たかお・よしあき/1967年生まれ。京都大学教育学部卒業後、神戸製鋼所にて勤務。その後、研究者の道へ転身し、京都大学大学院経済学研究科にて博士(経済学)を取得。流通科学大学助教授、東京都立大学(旧:首都大学東京)大学院経営学研究科教授などを経て、2025年4月より現職。専門は組織論、組織行動論。組織学会理事、経営行動科学学会理事なども務める。著書に『50代からの幸せな働き方 働きがいを自ら高める「ジョブ・クラフティング」という技法』(ダイヤモンド社)など多数。

仕事に「手触り感」を取り戻す

はじめに、「ジョブ・クラフティング」の定義についてあらためてお聞かせください。

働く人が主体的に、自身の仕事や人間関係に変化を加え、仕事の経験を自分にとってより良いものにすることを言います。もちろん、会社から与えられた業務をしっかりと遂行することが大前提です。その上で、いわば仕事の「手触り感」を取り戻し、より自分ごととして仕事を経験していく、というニュアンスで捉えるとわかりやすいと思います。

「手触り感」は、私がこの概念を説明する際によく用いる表現です。やらされ仕事ではなく、自分の意志で何らかの変化を加えることを通じて自分の仕事であるという実感を持つことが、ジョブ・クラフティングの本質的な要素の一つです。

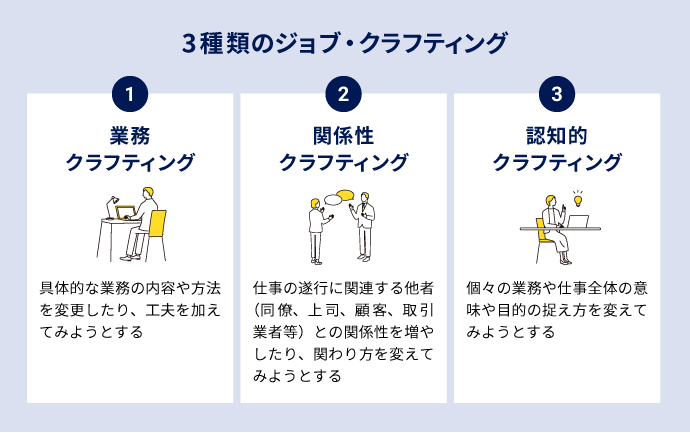

ジョブ・クラフティングは三つの種類に分けられます。一つ目は「業務クラフティング」。具体的な業務の内容や方法を変更したり、工夫を加えてみようとしたりすることです。二つ目は「関係性クラフティング」。仕事の遂行に関連する他者(同僚、上司、顧客、取引業者など)との関係性を増やしたり、関わり方を変えてみようとしたりすることです。三つ目は「認知的クラフティング」。個々の業務や仕事全体の意味や目的の捉え方を変えてみようとすることです。

昔から、例えば「単純なコピー取りの仕事一つでも、捉え方を変えて、そこから何かを学ぼう」といった心構えは重視されてきたように思います。近年「ジョブ・クラフティング」という言葉が、特に注目を集めるようになったのはなぜでしょうか。

その通りで、主体的に仕事に工夫を加えることがよいという考え方自体は、決して目新しいものではありません。それが今、新たな概念として注目されている背景には、主に二つの要因があります。

一つ目は、研究サイドの背景として、ジョブ・クラフティングについての研究がここ10年ほどで大きく進展し、豊富なエビデンスが蓄積されてきた点です。特に、ジョブ・クラフティングが「ワーク・エンゲージメント(働きがい)」の向上に肯定的な効果を持つことが、多くの研究で明らかになってきました。人的資本経営の流れの中で、エンゲージメントの重要性が叫ばれるようになり、その有効な打ち手になる考え方としてジョブ・クラフティングが脚光を浴びるようになったのです。

二つ目は、社会全体の潮流として「自律」というキーワードへの関心が高まっている点です。「仕事を自分ごと化する」といった考え方は以前からありましたが、ジョブ・クラフティングは、そのための具体的な方法論として受け入れられやすかったのでしょう。

エンゲージメント向上への期待と、個人の自律性を尊重する風潮。この二つが、ジョブ・クラフティングへの注目を加速させている大きな要因だと考えています。

キャリアの折り返し地点で迎える、アラフィフの「モヤモヤ」

では、今回のテーマである「50歳前後」の世代にとって、ジョブ・クラフティングはどのような意味を持つのでしょうか。

キャリアが長期化した現代において、50歳前後という年齢は、キャリアの終わりではなく「後半の始まり」と言えるようになりました。60歳定年が65歳、70歳へと延びていく中で、50歳はまさに折り返し地点です。

しかし、その一方で、この年代は多くの方がキャリアに対する漠然とした「モヤモヤ」を抱えやすい時期でもあります。これは、古くから言われる「中年の危機」とも関連しますが、キャリアの長期化に伴い、その時期が少し後ろにずれてきているように感じます。

また、ウェルビーイング(幸福度)の生涯における推移が「U字カーブ」を描き、40代後半に最も低くなる、という話もあります。これは世界的な傾向として知られていますが、問題は、底を打った後に誰もが自然に幸福度を回復させていけるわけではない点です。何もしなければ、低いまま停滞してしまう可能性も十分にあります。

ここで重要になるのが、自らの手でウェルビーイングや仕事への満足度を高めていこうとする主体的な働きかけです。そのための有力なトリガーとなりうるのが、ジョブ・クラフティング。若い頃のように手厚い指導をしてくれるメンターがいるとは限りません。だからこそ、自分自身で仕事の中での幸福感を高め、キャリアを自己調整していく足掛かりとして、この考え方が有効なのです。

役職定年など、この年代は大きなキャリアイベントを控えているケースもありますね。

その点も重要です。40代後半から50代にかけてジョブ・クラフティングを実践し、主体的に仕事と向き合う習慣を身につけておくことは、その先に待ち受けるキャリアの変化に対する「備え」にもなります。

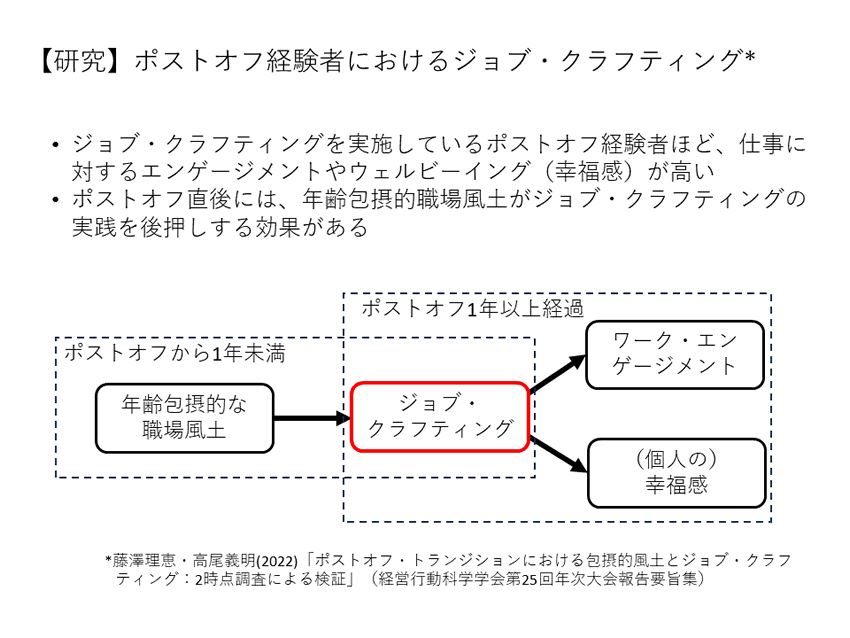

実際に、役職定年(ポストオフ)を経験した人々のワーク・エンゲージメントを調査した研究では、ジョブ・クラフティングを実践している人ほど、役職定年後もエンゲージメントを高く維持できることがわかっています。役職を外れるという大きな変化に直面してからあわてて何かを始めるのは、精神的な負担も大きいでしょう。だからこそ、キャリアのモヤモヤを感じ始めた段階から、少しずつでもジョブ・クラフティングに取り組んでおくことが、長い目で見て大きな意味を持つのです。

50歳前後の方々がジョブ・クラフティングを始める場合、何から手をつけるのが効果的でしょうか。ご著書の中では、仕事の進め方を変える「業務クラフティング」よりも、人との関わり方を変える「関係性クラフティング」の方が着手しやすい、とありました。

経験を積んだ方ほど、「いまさら仕事のやり方など変えられない」という思い込みに陥りがちです。長年、与えられた業務をいかに効率的にこなすかというスタイルで働き、成果をあげてきた方にとって、業務そのものに手を加えることには心理的抵抗があるかもしれません。

それに対して、人間関係は比較的、自分でコントロールしやすいと感じる方が多いのではないでしょうか。誰に相談するか、誰と協力するか、誰に感謝を伝えるか。そうした関わり方を変えることは、主体的な一歩として踏み出しやすいはずです。

重要なのは、まず「自分で変えられる」という感覚を持ち、行動を起こしてみることです。関係性クラフティングによって新たな協力者を得たり、他者からのフィードバックを得たりする中で、結果的に仕事の進め方や捉え方の変化(業務クラフティングや認知的クラフティング)が生まれることも少なくありません。もちろん、業務に変化を加えることから始められる方はそれでも良いのですが、躊躇(ちゅうちょ)してしまうのであれば、まずは「人との関わり」を変えることから試してみてはいかがでしょうか。

経営資源は、どうしても将来を担う若手に集中しがちです。企業側が、あえて50歳前後の社員のジョブ・クラフティングを支援することには、どのような意義があるのでしょうか。

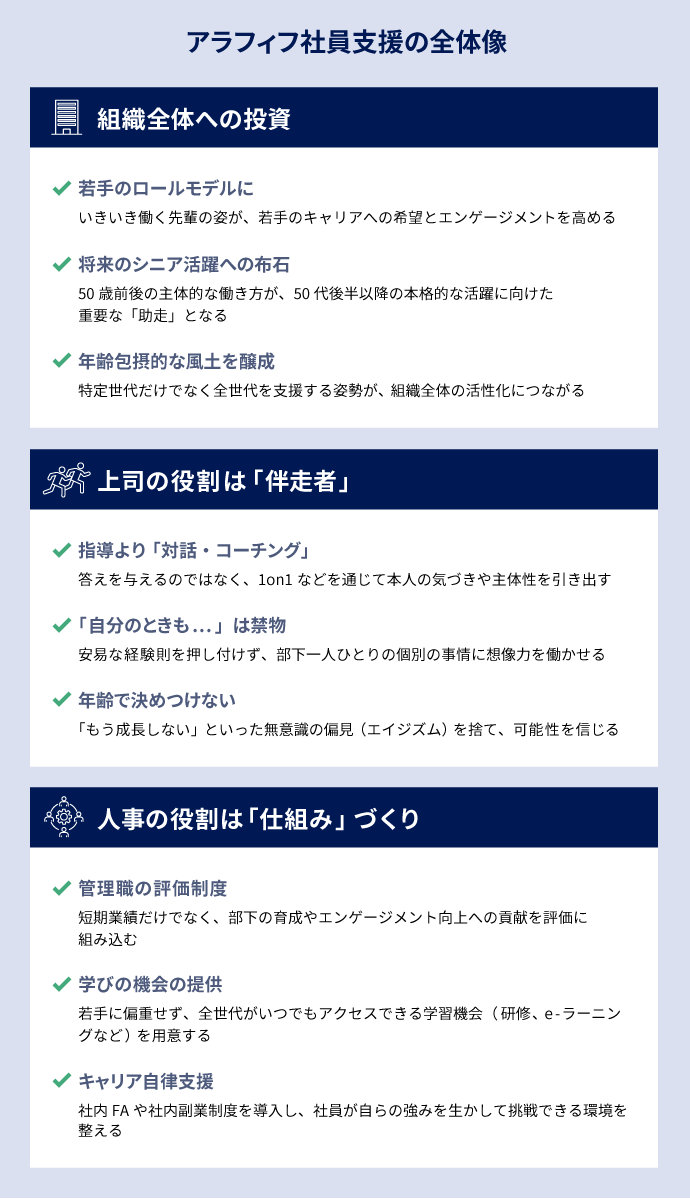

50歳前後の社員への支援は、単なる個人への投資にとどまらず、組織全体に波及する大きなメリットが三つあると考えています。

第一に、「若手の活躍を間接的に促す」点です。もし、職場にいる先輩たちがやる気を失い、不満ばかりを口にしていたら、若手社員はどう感じるでしょうか。「自分たちの将来もこうなるのか」と、キャリアへの希望を失ってしまうかもしれません。逆に、50歳を過ぎてもいきいきと仕事に工夫を加え、楽しそうに働く先輩の姿は、若手にとって最高のロールモデルとなり、「この会社で働き続けたい」というエンゲージメントを高めることにつながります。

第二に、「将来のシニア活躍への布石となる」点です。先ほども触れましたが、シニアになってから突然「さあ、活躍してください」と言われても、多くの人は戸惑ってしまいます。50歳前後という、シニア期に向けた「助走期間」にジョブ・クラフティングの習慣を身につけることは、60代、70代での本格的な活躍に向けた極めて重要な準備となるのです。

第三に、「年齢包摂的な風土を醸成する」点です。ジョブ・クラフティングは、特定の世代だけのものではありません。若手も、ミドルも、シニアも、それぞれの立場で実践することが理想です。ボリュームゾーンである50歳前後の社員への支援をきっかけとして、年齢に関係なく誰もが主体的に仕事に取り組むことを推奨し、支援する。そのような公平な姿勢を示すことが、組織全体の活性化とパフォーマンス向上につながっていくはずです。

三つの「すぎる」に気をつける

50歳前後の世代は経験が豊富な分、自己流のクラフティングに陥る懸念はないでしょうか。

はい、そのような懸念はあります。日本のジョブ・クラフティング研究の先駆者の一人である森永雄太氏(早稲田大学教授)は「三つの『すぎる』」がネガティブな結果を招く可能性を指摘しています。特に経験豊富な年代は、「こだわりすぎ」「偏りすぎ」「抱え込みすぎ」という三つの「すぎる」というワナに陥るリスクがあります。

「こだわりすぎ」は過剰に高い質を求めたり、長時間働いてしまったりすることです。「偏りすぎ」は、自分の興味関心がある程度固まってしまっているために、いわゆる「好きなことしかやらない」状態に陥ることです。「抱え込みすぎ」は、若い人の育成、技能の継承などが求められているにもかかわらず、自分一人で仕事を完結させようとして、周囲に仕事を任せない、といった状態です。

こうした事態を防ぎ、個人の主体性を組織の力へとつなげるためには、適切な方向付け、つまり「仕掛け」が必要です。

一つは、職場内での「オープンな対話」です。自分がどんなクラフティングをしたいか、どんな強みを生かしたいかを周囲に共有し、また同僚の考えも知る。そうしたオープンな風土があれば、「あなたのやりたいことはわかるけれど、今のチームの方針とは少し違うのではないか」といった健全なけん制が、上司からだけでなく同僚同士でも自然に生まれます。いわば、心理的安全性の高い環境で、お互いのクラフティングを調整し合える状態が理想です。

もう一つは、上司や組織による「明確な方向付け」です。「私たちのチーム(組織)は、このパーパス(目的)に向かっている」というベクトルが共有されていれば、社員は自然と、その方向性に合致したクラフティングを志向するようになります。個人の自由な工夫を尊重しつつも、組織のミッションという大きな羅針盤を示すことが、自己流のクラフティングを防ぐ上で不可欠です。

そうした環境づくりにおいて、直属の上司、特に年下の上司は、50歳前後の部下とどう向き合えばよいのでしょうか。

年下の部下を持つ上司も、年上の部下を持つ上司も、基本のスタンスは同じです。それは、答えを与えるティーチングではなく、本人の気づきを促すコーチング、つまり「伴走者」に徹することです。

特に年下上司の場合、自身がその年齢を経験していないため、部下の抱える体力的な変化やキャリアの悩みを、実感として理解することは難しいでしょう。だからこそ、「こうすべきだ」と指導するのではなく、「一緒に考えましょう」という姿勢で対話することが重要です。

また、年功序列の意識が根強い組織では特に注意が必要ですが、年齢で人を判断する「エイジズム」に陥らないことも肝要です。「50代はもう新しいことを積極的に学習しないだろう」といった無意識の決めつけは、部下の可能性の芽を摘んでしまいます。年齢が上がるほど、価値観や家庭の状況、健康状態といった個人差はむしろ拡大します。

年上上司の場合も、「自分もそうだったから」という経験則を安易に当てはめるのではなく、目の前の部下一人ひとりの個別の事情に想像力を働かせ、対話を重ねていくことが求められます。

人事部門は「環境」と「仕組み」で下支えする

人事部門として、50歳前後の社員のジョブ・クラフティングを組織的に支援するために、どのような制度や施策が考えられますか。

ジョブ・クラフティングを直接的に支援するのは現場の上司や同僚ですが、人事部門には、その活動を下支えする「環境」と「仕組み」を整備する重要な役割があります。

まず、管理職を評価する「評価制度」の見直しが挙げられます。短期的な業績だけでなく、部下のエンゲージメント向上や主体性を引き出すような働きかけを、プロセス評価として組み込むことが有効です。これにより、管理職は目先の成果だけでなく、長期的な視点に立って、職場風土の醸成や人材の活用・育成にも目を向けるようになります。

次に、「学びの機会の提供」です。多くの企業では、研修が若手を対象としたものや昇格時に実施されるものなどに偏りがちです。そうではなく、年齢に関係なく誰もがアクセスできる学びのプラットフォームを用意するなど、「年齢包摂的」な教育機会を提供することが、ベテラン社員の新たな挑戦を後押しします。

そして、社員の強みや関心を生かす「キャリア自律支援の仕組み」も有効です。社内FA(フリーエージェント)制度や社内副業制度などを整備し、現在の部署では発揮しきれていないスキルや情熱を、別の形で貢献できる機会を提供するのです。これは、ジョブ・クラフティングの延長線上にある、よりダイナミックなキャリア形成支援と言えるでしょう。

これらの施策は、ジョブ・クラフティングの推進に限らず、人的資本経営やキャリア自律といった大きな経営のテーマとも密接に連動します。何か特別なことを始めるのではなく、既存の課題意識と結びつけていくことで、現実的な一歩を踏み出しやすくなるのではないでしょうか。

年齢による「決めつけ」をなくす

最後に、50歳前後の社員を多く抱える企業の経営者や人事担当者へ、メッセージをお願いします。

ワーク・エンゲージメントやキャリア自律といった課題に対し、ジョブ・クラフティングは有効な処方せんの一つとなりえます。特に、キャリアの転機を迎え、心身の変化も感じやすい50歳前後の社員にとって、主体的に仕事と向き合うこのアプローチは、キャリア後半を豊かに生きるための重要な支えとなるでしょう。

そして、この世代がいきいきと働くことは、彼ら自身のためだけでなく、若手への良き刺激となり、来たるべきシニア期の活躍への準備ともなります。つまり、ミドル層への支援は、組織の未来への投資なのです。

その上で、あえて強調したいのは、年齢による「決めつけ」の弊害です。「この年齢の人はこうだ」というレッテルを貼られると、無意識のうちにその通りの行動をとってしまう「予言の自己成就」という現象が起こりえます。「もう成長しないだろう」という周囲の目が、本当にその人の成長を止めてしまうのです。

企業や人事部門の皆さまには、年齢という一つの切り口に固執しすぎることなく、一人ひとりの個人として社員に向き合ってほしいと思います。年齢で一律の線引きをするのではなく、誰もが挑戦できる公平な機会を提供する。そうした年齢包摂的な組織づくりこそが、結果として50歳前後の社員、ひいては全世代の輝きを引き出すことにつながると、私は確信しています。ジョブ・クラフティングという考え方が、そのための手がかりとなることを願っています。

(取材:2025年6月10日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった3

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント