人間はAIに仕事を奪われ、もっと暇になるべき

人事パーソンに求められる「創造性」の鍛え方とは

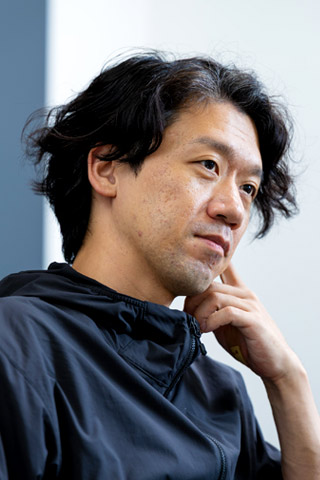

東京大学大学院 情報理工学系研究科 次世代知能科学研究センター 准教授

大黒 達也さん

企業を取り巻く環境が大きく変化し続ける中、人事パーソンには時代に即した人事戦略や施策を打ち立てていくことが求められています。従来の定型的な業務とは異なり、柔軟で斬新なアイデアが求められるミッションを抱え、頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。人間が持つ創造性の起源やその発達的課程について研究する、東京大学大学院 准教授の大黒達也さんは、「創造性は個に起因するだけではなく、環境によって後押しされるもの」だと言います。新たなアイデアを生み出す人事の創造性はどのように鍛えるべきなのか。従業員が創造性を発揮できる組織にするためには何が必要なのか。現代の人事パーソンに求められる取り組みを聞きました。

- 大黒 達也さん

- 東京大学大学院 情報理工学系研究科 次世代知能科学研究センター 准教授

だいこく・たつや/1986年、青森県八戸市生まれ。博士(医学)。2016年、東京大学大学院 医学系研究科内科学専攻 医学博士課程を修了。オックスフォード大学、マックスプランク研究所、ケンブリッジ大学にて研究員、東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教を経て現職。音楽や言語がどのように学習されるのかについて、神経科学と計算論的手法を用いて領域横断的に研究。神経生理データから脳の「創造性」をモデル化し、創造性の起源とその発達的過程を探る。著書に『芸術的創造は脳のどこから生まれるか?』(光文社新書)、『AI時代に「自分の才能を伸ばす」ということ』(朝日新聞出版)、『音楽する脳 天才たちの創造性と超絶技巧の科学』(朝日新書)など。

人間の創造性は「組織の環境や状態」に左右される

大黒さんが「人間の創造性」に着目するようになったきっかけをお聞かせください。

私は音楽認知を主な研究領域としています。人はどのように音楽を感じ取るのか、どうやって音楽に感動するのかなどを研究する分野です。

学習や記憶、AIなどに関する研究では基本的に唯一の最適解を求めますが、音楽は人間の思考やアイデアが自由に拡散することによって作られます。音楽を生み出す人間の創造性はどこからやって来るのか。私はここに興味を持ち、音楽に限らず、思考やアイデアの創造性について研究を重ねています。

世の中には「とても頭が良いけれど創造性が乏しい」人もいれば、「勉強は苦手だが新しいアイデアが次々と湧いてくる」人もいます。私自身は自分に創造性があると思ったことはあまりないのですが、何かを突き詰めて考えているとき、外をちょっと散歩するとアイデアが生まれることもあります。これって不思議なことですよね。

知識が豊富だったり、勉強が得意だったりすることはもちろん重要です。一方で、AIが進化する中で人間に求められる資質が大きく変わりつつあるのも事実。今こそ私たちは、創造性に着目すべきだと考えています。

人間の創造性は生まれ持った能力の一つなのでしょうか。

必ずしもそうとは言えません。

創造性の研究はまだまだ歴史が浅く、心理学の用語で「創造性」と使われるようになったのは1950年代頃からです。つい最近まで、創造性の研究はポップサイエンス(通俗科学)として扱われることもありました。そうした中でずっと、創造性は個の能力の一つと信じられてきました。

それは間違いではありませんが、私の取る立場は異なります。創造性とは個ではなく「環境が持っている」ものだと考えているからです。

例えば、ピカソの絵を鑑賞したとしましょう。絵そのものは変わらないのに、見る人が置かれている環境や属している集団によって、その絵をどう受容するかは変わるはずです。音楽や映画でも同じことが言えますね。一人で鑑賞するときと誰かと一緒に鑑賞するときでは、作品の印象が大きく変わる。そんな経験を持つ人も多いのではないでしょうか。

企業においても、チームクリエイティビティは個と個の組み合わせで生まれますよね。近年重視されるようになった「集合知」や「集団的意思決定」の考え方も、環境が創造性を伸ばすことによって実現するものだといえます。

これまでの研究においては、個人ごとに、どんな個性が創造的なのかを追求してきました。量的に表現するためには「個」を単位にしがちで、そうでなければ学術的にアプローチしづらい側面もあったのだと思います。しかし今後は個にアプローチするだけでなく、環境や集団による影響を質的に研究していかなければならないと考えています。

企業の人事パーソンという立場でも、個の創造性を重視しつつ、組織の環境や状態に着目することが大切なのかもしれません。

「拡散的」と「収束的」。二つの思考システムを使いこなすために

人間の創造性はどのようにして生まれるのでしょうか。

これまでの研究において、人間の思考には「拡散的思考」と「収束的思考」があることが分かっています。「拡散的思考」とはさまざまなアイデアを出す思考、「収束的思考」とは生み出されたアイデアを論理的に収束させていく思考です。一人の人間の中には二つの思考の間に揺らぎがあり、たくさんの解から創造的な解を見つけたときに、人は「ひらめいた」と感じるわけです。

人間はさまざまな機能の集合体であり、拡散的な思考を司る認知的システムと、収束的な思考を司る認知的システムが働いています。両者がどんなタイミングで、どのようなバランスで機能するのか。これが創造性を働かせる鍵となります。

創造的に物事を考えるためには、拡散的思考を働かせることが重要なのですね。

はい。ただし、人間は常に拡散的思考の状態でいられるわけではありません。この状態にもっていくには、手前にある収束的思考の時間が必要です。

人間は誰かと話していると、どんどん収束的思考になっていく傾向があります。そこから散歩などをすると、裏で働いていた拡散的な思考システムがぱっと出てきて、ひらめくことがあるのです。

何かのテーマに向き合っているときは、とことん悩むことも重要です。「もう無理だ」「これ以上は思いつかない」というところまで考えて、ちょっと行動を変えることで、一気に拡散的になれることもあります。このように行動を意識的に変え、自分の中のスイッチを切り替えることが大切です。

常に新しいアイデアを口にしていて、「いつも拡散的」に見える人もいます。

「拡散的思考」が得意なのか、「収束的思考」が得意なのか。これは個人によって異なります。その意味では、それぞれの思考が際立つ人同士を組み合わせるといいのかもしれませんね。斬新なアイデアを次々と生み出す拡散的な天才的経営者がいて、そのアイデアを地に足の付いたものにすることが得意な収束的な右腕がいるイメージです。

こうした組み合わせを組織的に設計することもできます。例えば、私は拡散的な傾向があるので、私の研究室では収束的な人を多く配置しています。海外の大企業ではフューチャリスト(未来学者)を雇用し、拡散的な未来ばかり考えることをミッションとして与えている例もありますよ。

自分がいま拡散的な状態なのか、それとも収束的な状態なのかを認知することはできるのでしょうか。

方法はあるのですが、気づいてしまった時点でできなくなることもありますし、「いま拡散的な思考になろう」と思ってもうまくやれません。何かに興奮したりワクワクしたりしているときに、冷静に「自分はワクワクしているな」と考えることは基本的にありませんよね。気づいてしまうと興ざめするかもしれません。

ただ、「拡散」と「収束」を切り替えるためのスイッチを入れることはできます。私自身が唯一取り入れているのは睡眠です。創造的に考えなければいけないけれど、なかなか拡散的になれないときは、寝てしまえばいいんです。煮詰まってきたら30分ほど寝る。そうすると思考がリセットされ、起きたときに「なぜこんなことに悩んでいたんだろう」と不思議に思うくらいアイデアが浮かぶこともあります。

企業によっては昼寝を推奨しているケースもありますね。これは、従業員の創造性を高める上で効果的だと思います。昼に限らず、従業員の判断でいつでも寝られるようにすればベストです。

創造性を発揮する鍵は「暇になる」努力をすること

企業の人事パーソンにも、従来の慣習や前例にとらわれず、創造性を発揮して新たな人事制度や施策を生み出すことが求められるようになりました。

私は、人事パーソンを対象に講演をすることもあります。こうした場では確かに「創造性」が重要なキーワードとして取り上げられます。人事パーソンには「創造性を高めたい」と考えている人がとても多いと感じます。

人事部門の仕事はシステムがしっかりとしているが故に、ともすればシステムに則って仕事を進めるだけの状態になってしまいがちなのかもしれません。また、企業内で創造的な人材を増やしていくためには、人事パーソン自身が創造性を高めるべきという側面もあるのでしょう。

定型的な業務も多い人事パーソンにとって、日々の仕事の中で創造性を高めることは難しいと感じます。個人でできる取り組みには、どのようなものがありますか。

創造性を生み出すためには、「拡散的思考」と「収束的思考」を切り替えることが必要だとお伝えしました。こうした思考の切り替えを促す要素として「複雑性のゆらぎ」があります。これは、不確実なものに出会うことによって生み出されるものです。

そもそも人間は、不確実なものに興味を持ちます。人間の脳は、不確実なものを確実な予測ができる状態にしようとする臓器です。よく分からないものが目の前に現れたとき、それを「分かった状態」にすることが脳にとって報酬となります。つまり脳に報酬を与えて刺激するためには、不確実なものが必要だということです。脳は確実なものばかり見ていると、飽きてしまう傾向もあります。

企業としては、確実なものを運用していくほうが利益を生みやすいですよね。これは仕方がないことです。しかし、そこで働く従業員の脳は、無意識に不確実なものを求めているかもしれません。

目の前にはいろいろな仕事があるので、確実にできることをどんどん増やして、空き時間をつくろうとする。でも、そうするとどんどん仕事が降ってきて、情報もどんどん増えていく。仕事を早くこなすことを考えると、不確実性の低い最適解ばかりになってしまうのです。そうではなく、私は「仕事をなくしてしまう」ことが重要だと考えています。

言い換えれば、「いま目の前にある仕事は、本当に自分でなければダメなことか」を問い続ける、ということです。油断しているとどんどん忙しくなり、忙しいことに満足してしまうので、できるだけ暇にならなければいけません。

「忙しいことは悪だ」。そう自分に言い聞かせ、暇になるための努力をする必要があります。降ってくる仕事に対処しているだけではアイデアなんて湧きません。無駄な仕事を省き、自分でなければできない仕事だけに向き合うのです。

現代でいえば、AIやITにできることは積極的に任せていくべきでしょう。私も、自分でなくても研究できることはAIに任せ、自分でなければできない研究だけに没頭するようにしています。AIに対しては「私の仕事を奪ってくれてありがとう」というスタンスです。

暇になることで人間は不確実性に目を向け、新たな発見や発明をする

確かに、昨今は人事部門に求められる役割が増え、人事パーソンはどんどん忙しくなっている傾向にあります。

多忙な中でも、無駄な仕事をなくす工夫はできるのではないでしょうか。膨大な資料や情報から人と組織をマッチングさせる仕事も、大部分はAIに任せてしまえばいいと思います。例えば100人の採用候補者から2人に絞り込むなど、ルールを設定してフィルタリングできるところはAIに任せればいい。最後の「残った2人のうちどちらを選ぶか」について、人間が徹底的に悩むべきです。

企業が人を雇用するときの学習データをどこから引っ張ってくるか。そんなテーマを研究することも大切ですね。AIにどんどん任せていけば創造的なテーマを考えるべき時間が増え、創造的になればさらに暇になって、より良く考えられるようになります。

人によっては、AIに仕事を奪われて暇になってしまうことへの不安を感じるかもしれません。

人の生物学的な機能としては、不確実なものを減らし、確実に思えるものを増やして安心するシステムがあります。危険であやふやな状態から逃避し、自分の生命を維持しようとするのは生物としての本来のあり方。その意味では、確実なものをAIに任せ、あえて不確実に向き合うことに不安を感じるのは当然かもしれませんね。

ただ、現代の日本人は基本的に生命の危機に迫られることはほとんどありません。生命を維持する欲求から、「承認欲求」や「達成欲求」などへ向かっているとも考えられます。昔の人間は狩猟をして食べ物を確保し、生存欲求を満たしていました。今は承認欲求さえもSNSなどで埋められるようになっています。このように人間は、欲求を満たす方法を生み出してきたわけです。

それでも、まだ「達成欲求」は満たしきれていません。達成欲求は「生きがい」と言い換えることもできます。この欲求を達成するためには不確実なほうへ目を向けるべきでしょう。AIによって人間の遊ぶ時間を増やすことができれば、古代ギリシャの人々のように哲学者になれるかもしれません。暇になることで人間は不確実性に目を向け、新たな発見や発明をするからです。

「仕事をなくしてしまうために、暇になる努力をする」。これは、人間が創造性を発揮するための、とても重要な習慣になっていくと考えています。

「不確実なものに出会う」という意味では、所属するコミュニティを増やすことにも意味があるのでしょうか。

自分の考えを固着させないためには、新たな出会いの中でコミュニケーションを取ることが重要です。その意味では、他人から聞ける意見を増やすためにコネクションをつくることには大きな意味があるでしょう。

ただ、コネクションをつくること自体が目的になると、また余計な忙しさを抱えてしまうかもしれません。私はどんな集まりに参加していても、「今日はここに自分がいなくてもいいな」と思えば帰るようにしています。

「やりたい」と思える状態をつくることが創造性につながる

従業員が創造性を発揮できる組織にするために、人事部門が行うべきことは何でしょうか。

組織として取り組めることはたくさんあると思います。例えば「月一回、自分の担当業務をしない日を設ける」といった試みもいいですね。従業員に働きかける場合も、できるだけ個々人が暇になれるような取り組みを進めていただきたいです。

ただし、職場内に「無駄な仕事を減らす委員会」などをつくってはダメ。これでは個々の従業員がさらに忙しくなってしまいます。

組織内でアイデアを募る際はブレーンストーミングなどの場を設けることが多いと思いますが、これも考えものです。人事部門主導のワークショップなどでは、従業員同士の組み合わせが本当に良い相性なのかが分からないことも多いからです。それよりも、従業員自身が本当に相性の良い人を見つけて、何かを一緒に企てられるようにしたほうがいいでしょう。

ちなみに私自身は「心理的安全性の高い飲み会」を重視しています。初めて会う人としらふで話してもあまり良いアイデアは浮かばないので、「まずは飲みましょうか」で始めることが多いんです。こうした「やり方」が、人それぞれにあるのではないでしょうか。

人事部門は、従業員それぞれのやり方を邪魔せず、できる限りみんなが暇になれるような仕組みを作ってほしいですね。

ここ数十年で企業の労働時間は減り続けています。ただ、その中で「この企業で働いていて大丈夫なのか」と不安を抱き始める人もいるようです。働きやすい環境をつくって余白を与えても、従業員の創造性がなかなか発揮されないのはなぜでしょうか。

私の中には明確な答えがあります。従業員自身が「創造性を発揮したい」と思えていないからです。

人間は基本的に、睡眠時以外は何かをしています。その意味で「暇になる」というのはかなり極端な言い方ですね。実は、私は人から「おばけ」と言われるような働き方をしています。24時間いつでもメールを返しますし、睡眠時間を長くまとめて確保することもありません。それでも自分のメンタル的には暇なのです。なぜなら、やりたいことをやっているから。

「暇になる=仕事を減らす」というのは、自分がやりたくない仕事を減らすということです。そして、「次は何をしようか」と常に考えているから、周りからは忙しそうに見えるのかもしれません。

このように「やりたい」と思える状態をつくることが創造性につながります。万有引力の考え方を提唱したアイザック・ニュートンは富裕層で、自由に物事を考えることができる、ぜいたくな時間を持っていました。それでも真面目に思索しながら生きていたからこそ、リンゴが木から落ちるという、一見すると何でもないような現象に興味を持ったのでしょう。

近年では人的資本経営が重視されるようになりました。どんな人的資本を組み合わせ、創造性を発揮できるようにするか。この重要なテーマと向き合う人事は本当に面白い仕事だと思いますし、今は「人事を制すればすべてを制する」時代になったのかもしれません。

そんな時代だからこそ、人事に携わる方々には人間の創造性に目を向け、その可能性を理解してほしいと考えています。人事パーソンの皆さん自身にも、どんどんAIに仕事を奪われ暇になることでやりたいことをみつけ、創造性を発揮してほしいと思います。

(取材:2025年5月12日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント