部門間で業績の差が大きい企業の人事対応

弁護士

浅井 隆(第一芙蓉法律事務所)

本記事では、「全社的には業績に問題がないものの、部門間の業績の差が大きい会社で部門間異動をさせづらい場合」の対応について、どう考え、どう計画を立てて、どう実行していけばよいかについて解説していきます。

考え方

1)実態

ア.設問の企業の実態

「全社的に業績に問題ないのに、(事業)部門間の業績の差が大きく、(事業)部門間での異動をさせづらいとき」というのは、どのような場合でしょうか。

筆者の経験からいうと、このようなことが生じるのは、一つの企業の中に複数の部門があり、各部門の独立性が高く、このため部門をまたいだ人事異動が長年行われてきたことはないという場合です。

つまり、一つの企業とはいっても形式だけで、実質は複数の(部門を単位とした)企業(会社)がある、という状態です。従業員のマインドも長年にわたるかかる実質を反映し、自分の部門以外のことには関心を示しません。

イ.アの企業における待遇等労働条件

ところが、労働条件、特に賃金・賞与等の待遇は、一つの企業ということで共通していて、賃金体系は一つ、賞与も部門ごとに原資が割り振られるわけではなく共通の計算式で計算され支給されます。例えば、「(基本給+家族手当+職務(役職)手当)×2」の計算式で計算し、ただし、査定は80%(2×0.8)~120%(2×1.2)の範囲で決定して支払う、というような具合です。

2)労使のマインド

ア.経営者(使用者)のマインド

経営者(使用者)は、外的要因によって業績が変動する現実において、これを吸収するシステムとして複数部門を維持することに価値を認めます。つまり、ある時は、A部門は調子が良くて大幅な黒字、B部門は調子が悪くて大幅な赤字という状況だったが、何年か経過して、A部門は調子が悪くなって赤字になり、B部門は逆に時代の流れに乗って大幅な黒字になったということはあり得ます。

景気等の外的要因によって影響が受ける現実がある以上、いくつもの部門を持つことで、その外的要因のリスクをある程度吸収でき、安定的な経営ができるというわけです。

複数部門を維持するもう一つの理由は内的要因です。例えば、ある(事業)部門への先行投資が必要で、その投下資本が利益を生むまでには長期間必要であり、その間、他の部門の黒字で支える必要があるというような場合です。

イ.従業員(労働者)のマインド

従業員(=労働者)は、上記アの経営者のような視点、つまり、部門を超えて企業全体として、そして長い時間軸で見るという視点はありません。従業員個人は、その場その時限りの(刹那的な)マインドを持ちます。

例えば、黒字部門の従業員は、「これだけ自部門の業績が良いのに、同じ事業に特化(専門化)したB社と比べ、賃金は15%安く、賞与に至っては毎回B社の5~6割程度の水準である。赤字部門に足を引っ張られ、自分の待遇がB社とこれほど違うのは損をしている、B社にでも転職しようか」というようなマインドを持ちます。

その従業員がさほど能力がなければ、B社を受けても採用されないでしょうが、黒字部門の業績に貢献しているような能力が高い者なら、B社はしめたと思って採用します。したがって、このような状態が長く続けば、有能で自立した従業員は、企業からどんどん去っていきます。

他方、ほとんどの赤字部門の従業員は、「これだけ自部門の業績が悪いのに、世間水準から比べると待遇がはるかに良く、自部門と同じ業績のC社と比べ、賃金は15%高く、賞与に至っては毎回C社の1.5~2倍程度の水準である」ということについて、当たり前と思っています。

「黒字部門に助けられた」とか、「自分が企業業績の足を引っ張っている赤字部門の一員で申し訳ない」などとはほとんど思っていません。「黒字・赤字は経営者の責任で、自分たち従業員の責任ではない」、あるいは、「将来黒字になるかもしれないしお互い様だ」程度の認識です。

このように、従業員は、全体的に時間軸で見ることなく、自分の待遇だけを刹那的に考える場合がほとんどです。

3)労使のマインドの違いをどう考えるべきか

ここで、二つ考えるべきことがあります。一つ目は、前述した経営者の「全体的に時間軸で」見るという考えは基本的には良いのですが、それをもっと科学的・合理的に検証する必要があります。

まず、「全体的」という点でいうと、部門がA部門、B部門、C部門、D部門と四つあったとして、これらがなぜ一つの企業の中に存在する必要があるかを科学的・合理的に検証する必要があります。筆者が見たところでも、まったく関係のない部門同士が一つの企業の中にあり、一緒である必要性が見当たらない、かつては必要性があったが、今は必要性ほとんどなくなった、というケースも多いです。そこで、一つの企業の中で共に存在する必要があることを現時点で説明ができなければ、一緒である必要のなくなった部門は分割するか売却するほうがよいでしょう。

次に、「時間軸」という点でいうと、先行投資を続ける部門をいつまで一つの企業の中に置くのかを科学的・合理的に検証する必要があるということです。タイムスケジュールを立てて毎年チェックし、黒字に転換する時期が遅れているならその理由(原因)を分析し、遅れを取り戻すよう対策を考え、それが無理ならスケジュールを修正する、ということです。いつまでも他部門の利益で埋め、黒字化ができないというなら、やめること(部門閉鎖または売却)も決断すべきでしょう。

二つ目は、従業員のその場その時限り(刹那的)でしか考えない、という考え方を「やめさせ」、極力、経営者の視点に近づけることです。さらにいえば、やめさせるだけでなく、より積極的に、部門の一員として自分の役割を果たさせるよう方向付けをしたいところです。

繰り返しになりますが、一つの企業の中に実質的には複数の企業が存在しているような状態でも、きちんと全体の調和がとれており(部門ごとのバランスや関連性)、時間軸(いつまで赤字を容認するか)が科学的・合理的に検証されるのであれば良いと考えます。「その中で自分自身がどのような役割を担い、そのうえでどう貢献するか」というマインドを各従業員に醸成する必要があるのです。そのためにどうするかは、次項の「計画」で検討します。

計画

ここでは、部門を「全体的に時間軸で見る」という経営者の視点を改めて科学的・合理的に検証し、それを前提にして、いかに従業員のマインドをリセットするかについて、以下の順に検討します。(1)(2)を同時に実施して、1~2年後に(3)を実施するイメージです。

- (1)部門別に賞与の原資を配分し、その配分された原資の中から個人の部門への貢献を賞与額に反映させる(決める)

- (2)有能な専門職・管理職の部門間の人事交流を活発化させる

- (3)特に業績の悪い部門の余剰人員を削減する

(1)部門別賞与と個別の金額決定

これまで企業単位で決めていた賞与を部門単位で決めることとし、各部門の業績に応じて賞与原資を決定します。そして、その各原資を基にして、個々の従業員の部門への貢献度を査定し、金額を決定します。

賞与は、通常、年に2回(夏季、冬季)または1回(前年度分を翌年2~3月に)支給され、企業の業績配分、賃金の後払いの性格を有するものです。賞与制度は任意の制度であり(労基法89条4号参照)、その設計は当該企業に裁量があるため、従業員に当然に賞与請求権が認められるものではありません。

多くの就業規則(賃金規程)では、「賞与は、会社の業績と従業員の職務遂行に応じて支給することがある」といった規定になっています。このような規定では、賞与を支給するか、支給するとしていくらとするかは、企業の広範囲な裁量に委ねられているといえます。

ただし、昇給まで部門間で差をつけることは、慎重に考えたほうがよいです。賞与は、査定期間ごとの業績配分で、いわば期間限定の待遇ですが、昇給は、積み上がって月給賃金を構成するものです。モラル・モチベーションに悪影響が生じるリスクもありますので、筆者は、昇給は、あくまで個人の成果と行動だけで決定し、部門ごとの業績によって昇給率等に差をつけないほうがよいと考えます。

(2)有能な専門職・管理職の人事交流を活発化させる

部門間の異動がほぼないとしても、やはり新しい風を入れることは必要です。好調な業績の部門に、低調な業績の部門における有能な専門職・管理職を異動させれば、その有能な専門職・管理職は、好調な業績の部門の活動を見て刺激を受けます。

逆に、好調な部門の有能な専門職・管理職を低調な業績の部門に異動させれば、低調な部門の従業員は、有能な専門職・管理職のリーダーシップに刺激を受けることでしょう。ここではどちらのケースでも、有能な人材の人事交流が有効だと考えます。2~3年で元の部門に戻すことももちろん可能です。

ただ、前記(1)とセットに行うとすると(筆者はそのほうがよいと考えます)、低調な部門では賞与原資が少ないことから、異動した有能な専門職・管理職が割を食うことになりかねません。そのため、人事考課をきちんと積極的に行うことで、異動した有能な専門職・管理職の賞与がそれまでより低い金額にならないように配慮する必要があるでしょう。

(3)特に業績の悪い部門での余剰人員の削減

部門ごとの意識(組織マインド)をリセットすべく(1)(2)を実行しても、部門の業績自体は悪いままで余剰人員を抱えている、ということであれば、企業単位で黒字だとしても、いよいよ部門単位で人員削減を行う必要があります。方法としては、希望退職の募集が中心になります。なぜなら、その本質は合意退職となりますので、余剰人員である従業員が退職の意思を持てば成立するからです。

以下では、(1)~(3)のそれぞれの計画をどう実行すればよいかについて、留意点を解説します。

実行

(1)部門別賞与と個別の金額決定

まず、これまでの企業単位の賞与原資を、部門単位に分けます。分ける際の基準は、原則、部門の業績です。例外(修正)として、将来の成長期待も考慮します。

次に、それによって決まった各部門の賞与原資を、その構成員である従業員に、査定期間の部門への貢献の有無・程度に応じて分配します。貢献の有無・程度は人事考課査定で評価・決定します。

人事考課制度の設計や運用は、各企業の裁量で実施するものであり、労働法が規制するものではありません。ただ、実施、運用にあたっての留意点はありますので、以下で解説します。

ア.設計

①人事考課項目の構成、定義、基準を明確にする

市販の書籍等で書かれている内容はあくまで参考にとどめ、自社・自部門に必要な事項を人事考課項目とします。自社の文化・経営方針を起点とした事業計画をもとに、各部門の各年度・査定期間における重点項目・課題を決め、それを構成員たる社員にどのように担ってほしいかを検討し、その事項を人事考課項目に反映させます。

自社の文化・経営方針を起点とする事業計画→各部門の各年度(査定期間)の重点項目・課題→各従業員の各役割に応じた各年度の目標(査定期間にすべきこと)と具体化し、査定期間後にその達成度をチェックするのです。

例えば、ある食料品販売会社では、「利益率の高いA商品の販売を中心に行い、ただ販売金額だけ増えればよいというのではなく、コストに見合う販売金額の伸びを求める」という当面の経営目標を立てていたとします。

そうすると、営業部門では当然、コストを重視しながらA商品の販売実数を伸ばすことが目標になります。そこで、部門長の人事考課項目は、「A商品の販売計画の内容と遂行状況」が中心となります。その下の課長であれば、「担当地域、顧客層の単位で、部門が策定した販売計画を各地域、各顧客層の特性に応じていかに具体化したか」が人事考課項目となり、さらにその下の社員は、「自分が担当する地域、顧客層の特性に応じて、どのように実施したか」が人事考課項目になります。このように、企業の経営目標(方針)を、部門長→課長→各課員にブレイクタウンさせるのです。

経理・総務等の間接部門でも同様です。「経理業務、総務業務といった間接的な作業をコストに見合うよう合理的に遂行する」という経営方針の下で、部門長は「それを計画として作成し実際に遂行したか」、課長、各課員はさらにその計画を具体化し(課長)実施したか(課員)を、それぞれの人事考課項目とします。

具体的には、無駄な会議を削減したか、会議は30分以内に成果を出して終わらせたか、その成果を何に費やし、どのような良い結果をもたらしたか、無駄な仕事を課員にさせていないか、残業時間の多い者はいないか等です。

② ①の周知

前述の①を周知するために、できれば年1回は社員向け説明会を開催します。

ⅰ)自社の文化・経営目標・方針を起点とする事業計画、ⅱ)この事業計画達成のための各部門の重点項目・課題の達成、ⅲ)各従業員レベルで、それぞれの分担する役割に応じた(上記事業計画の具体化である自部門の重点項目・課題に関し役割に応じた)各年度の目標を適正に設定し、査定期間において実行し達成したか、といった仕事の方向性、それを人事考課で評価することを徹底して伝えます。

イ.運用

① 人事考課者のトレーニング

人事考課制度を設計しても、実際に運用を担当する人事考課者が機能しなければ、制度が死んでしまいます(運用が制度を傷つける、ということです。制度と運用は両輪です)。

部下を評価することが苦手で、往々にして甘くつける上司(人事考課者)がよくいます。このような上司への対策として、部下を適正に評価するトレーニングをする必要があります。それでも適正評価ができなければ、管理職(人事考課者)の適格性なし、ということで降格を検討する必要もあります。

② 被考課者へのフィードバック

人事考課の内容を納得性の高いものとするため、また、人事考課結果を企業と被考課者で共有するため、人事考課の結果を被考課者にフィードバックしておくとよいでしょう。

(2)専門職、管理職で有能な人材の人事交流を活発化させる

ア.人事交流=配転命令権についての法的規制

通常、労働協約や就業規則には、「会社は、社員に配転を命ずることがある。社員は、正当な理由のない限りこれを拒否してはならない」旨の規定があります。この規定に基づいて、企業は従業員に対し包括的な配転命令権を有します。

ただ、職種や地域の限定合意がされている場合があり、労働契約を合理的に解釈して判断するのですが、裁判例は、限定する積極的事情のない限り、限定合意を認めるのに慎重です。

限定合意がなくても、この包括的な配転命令権の行使につき、企業の配転の必要性と労働者に生ずる不利益とが権利濫用法理によって個別に調整されます。同法理を確立した東亜ペイント事件(最二小判昭61.7.14)は、「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用すること」は許されないとします。この濫用になる場合としては、以下のような「特段の事情の存する場合」とします。

- (ⅰ)業務上の必要性がないとき

- (ⅱ)他の不当な動機・目的をもってなされたとき

- (ⅲ)労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるとき

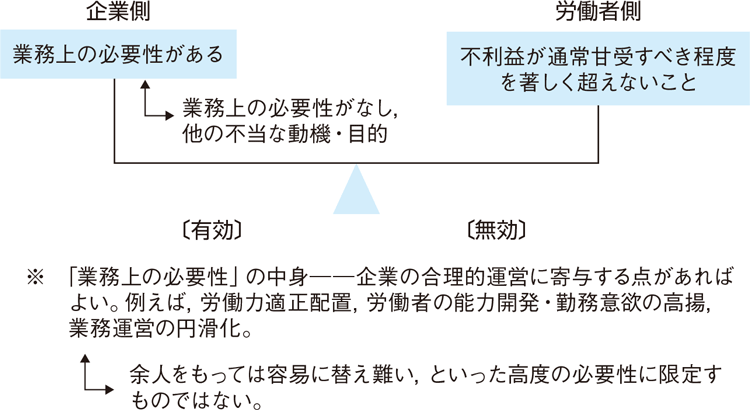

そして、(配転する)「業務上の必要性」とは、「異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性」である必要はなく、「労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められ」ればよいとしています。

判例の権利濫用の判断枠組みを表すと、図表1の通りです。

図表1. 配転命令権と権利濫用判断の枠組み

判例がいう「特段の事情」のうち前記ⅰ、ⅱは、要するに、業務上の必要性がない場合(ⅰ)か実質的にない場合(ⅱ)であり、ⅲの「労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるとき」の不利益が、業務上の必要性と調整(利益衡量)される労働者の利益(不利益)です。

そして、業務上の必要性は、「労働力の適正配置」等でもよいのです。多くの配転は、何らかの業務上の必要性が認められるために実施されるのでしょうから、容易に認め得る「業務上の必要性」と「労働者の不利益が通常甘受すべき程度を著しく超えるか」を利益衡量することになります。つまり、配転命令権の権利濫用の判断枠組みは、解雇権のその判断枠組みとはまったく異なり、「業務上の必要性」に重きを置いて、労働者の不利益は特別なものでない限り権利濫用にならない、とするものです。

これは、解雇権が大幅に制限されていること(解雇権濫用法理、労契法16条)と表裏の関係にあります。一旦採用した労働者を解雇するのは難しいため、企業内での異動(配転)はその企業の裁量を認めようということです。

イ.本件の場合

本件のように長年人事交流をしてこなかったような例では、包括的な配転命令権の行使は部門を超えてはしないという慣行があったか否かが争点となりますが、判例の傾向からは、配転の範囲を限定するとは解釈されないでしょう。

しかし、上記の権利濫用法理の調整(適用)の中で、「長年人事交流(配転)がなかったのに、何で今回は配転の業務上の必要性があるのか」が正面から問われます。その際、「他の不当な動機・目的があるのではないか」などが疑われるわけです。しかし、2(2)の通り、部門間で業績がいびつな状態を解消するため、人事交流によって職場・従業員の活性化を図る必要がある、ということであれば、充分な理由になります。

よって、かかる方針で人事交流、つまり配転命令権を行使するのであれば、それにふさわしい人材を選ぶ限り、配転命令権は権利濫用にはならないと考えます。

(3)特に業績の悪い部門での余剰人員の削減

(1)(2)を実行しても、業績の悪い部門の立ち直る兆しが見えないときは、部門単位の収支を改善すべく、余剰人員がいるのであれば、この削減に踏み込まざるを得ないでしょう。

ただ、企業自体が黒字であれば、部門の余剰人員に対し雇止め、整理解雇といった一方的手段をとっても法的に否定される可能性はありますので、希望退職の募集にとどめることになります。

なお、まったく人事交流がないばかりか、就業規則(労働条件、特に賃金体系)すら部門間で別であれば(1)(2)イで前述した想定より、さらに独立性が強いケース)、実質的でなく形式的にも別の企業のような状態ということになりますので、(2)を経ることなく、いきなり人事削減に踏み込むことは可能と考えます。

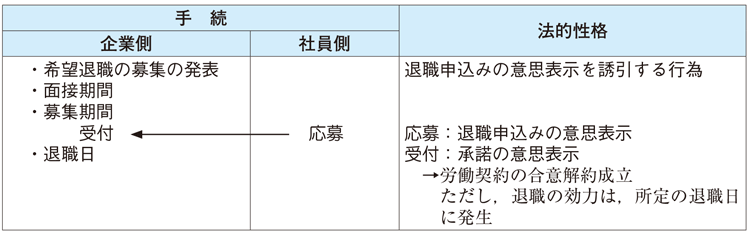

ア.希望退職の募集の基本設計

希望退職(募集)というのは、法的には、労働契約の終了事由の一つである労働契約の合意解約です。すなわち、通常、企業が希望退職を募集するのが退職申込みの誘引行為であり、社員の応募は退職申込みの意思表示、企業がその応募を受け取るのはその承諾であって、労働契約の合意解約はこの時点で成立します(図表2)。

ただ、注意すべきは、希望退職の募集を、募集の際に退職の申込みをした社員の退職届を無条件で受け付ける前提で実施すると、希望退職の募集そのものが労働契約の合意解約の申込みで(誘引行為でなくなる)、社員の応募がその承諾であるとして、労働契約の合意解約がこの応募の時点で成立したと(裁判所で)判断される可能性があることです。

そこで、希望退職の募集を発表する際、対象者の箇所に「当社社員のうち、当社が認めた者」と必ず記載しておく必要があります。希望退職の募集では、通常、退職加算金を支給しますが、これは社員から退職申込みを引き出すために設ける上乗せ条件です。また、退職の効力発生時期としては、引継ぎ等の関係から2週間~1ヵ月程度後の日を退職日として定めるのが通常です。

イ.設計にあたっての留意点

希望退職募集の設計の留意点としては、そのメリット、デメリットを強く意識して、デメリットを最小化、メリットを最大化することです(図表3)。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

◎ 人件費の削減 ○ リスクの低さ ○ スピ-ド |

○ 一時的に余分な人件費が発生 ◎ 優秀な人材が流出しやすい |

※◎○は、メリットの大きさを示しています。

メリットをもとに目的を整理すると、以下の通りです。

- 戦力・非戦力の選別によって組織を筋肉質にする → 積極的な目的

- 人件費の削減 → 消極的な目的

この目的の下に設計し、設計した内容を実行します。例えば、退職加算金の設計をする場合、上記を視点に設計すると、図表4のような順で行うことになります。

図表4. 退職加算金の設計

↓

b.非戦力層の年齢層等の分布を分析する

↓

c.退職加算金の設計(非戦力層に厚く)←原資の限度からの制約

(例) A 基本給に年齢別,勤続年数別係数を乗じる計算

B 扶養家族の有無を計算式に反映させる計算

(なお、定年近い社員の退職加算金は,別途計算)

その他、設計と実行の詳細については、拙著『改訂版 問題社員・余剰人員への法的実務対応』(日本法令)をご参考ください。

【執筆者略歴】

●浅井 隆(あさい たかし)

1990年弁護士登録、2001年4月武蔵野女子大学講師(非常勤)、2002年4月~2008年3月慶應義塾大学法学部講師(民法演習・非常勤)、2005年4月~2009年3月慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)講師(労働法実務・非常勤)、2009年4月~2014年3月同教授、現在は非常勤講師。主な著書に『就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務』(共著、日本法令)、『退職・解雇・雇止め-適正な対応と実務』(共著、労務行政)、『再審裁判例に見る職場復帰・復職トラブル予防のポイント』(編著、新日本法規出版)、『企業実務に役立てる!最近の労働裁判例27』(編著、労働調査会)など多数。

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント